建立文学短评写作学习元素的进阶规划

作者: 胡根林摘 要 文学短评的写作训练不是一蹴而就的,要提高写作指导的有效性,必须在教学中建立写作学习元素的进阶规划。具体体现为:合理分解相关的写作知识和技能,建立写作学习元素的序列化设计,搭建适时合用的写作支架,提供写作经验分享与反思的平台。

关键词 学习元素 序列化 支架 元认知

阅读文学作品时,从自己的感受出发,用简要的文字把自己对作品的理解、分析和评价写出来,这就是文学短评。文学短评的写作训练贯穿于统编高中语文教材必修上册第3单元(诗歌短评)、必修下册第2单元(剧评)、选择性必修上册第3单元(小说短评)、选择性必修中册第3单元(人物短评)、选择性必修下册第1单元(古典诗词鉴赏)等之中,有利于学生梳理、积累个人的阅读经验,领悟创作、鉴赏的规律,提高审美能力。这说明文学短评是高中阶段学生需要学习和掌握的一种重要文体。

学生写文学短评很容易形成简单化倾向,往往凭一时印象率性而谈,虽不免有闪光的见地,但终究显得零碎、随机、不成系统,缺少理性分析和逻辑表达。如何提升学生的文学评论意识?怎样通过有效的指导提高学生文学短评的写作能力?对此,张建华老师做了针对性的探索,她的实验课例对我们的文学短评写作教学具有参考价值。

实验课例

《小说短评的“析”与“评”写作指导》教学实录

【教学设想】

文学短评对高中学生来说既熟悉又陌生。说熟悉,是谁都能对文学作品谈点个人感受,发表点议论;说陌生,是很少有人清楚怎样的文学短评是合格的,甚至是优秀的。因此,我尝试指导学生写作小说短评,一方面提高学生的文学鉴赏能力,另一方面帮助学生学会写这类文章。

针对高二学生,写作指导安排两课时,第一课时,以《孔乙己》的小说短评写作为例,讨论评论点的选择问题;第二课时,重点对小说短评的“析”与“评”作指导。以下是第二课时教学内容。

课前准备:学生复读课文林庚的《说木叶》和小说短评《妙在一“兜”一“舀”之间——<智取生辰纲>关键细节解读》(作者:王从华、施旭辉),尝试分析作者都是如何展开评论的。

【教学过程】

活动一:学习“引-析-评”结构

师:上节课,我们谈论写文学短评,包括这次写小说短评,要采用叙议结合的方式,在适当复述、介绍或者引用作品内容基础上展开分析和评论。“引-析-评”是其结构上的主要特征。请大家先来回顾一下什么是“引”“析”“评”。

生:引,就是引述作品内容中的一个现象、一个事实;析,指出它们妙在何处呢,需要说理由,也就是分析;“评”,即评价、评论,就是对其价值作出评判或得出一定的结论。

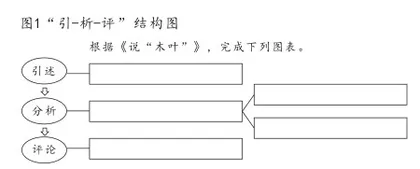

师:说得好,那么具体是怎么呈现的呢?请看下图:

师:课前让同学们阅读了两篇文学短评,大家也尝试着分析了他们是如何展开评论的。我们来看课文《说“木叶”》。课文的第一段引述了一个什么现象?请按“引—析—评”的结构完成上图的内容。哪位同学说一下。

生:“木叶”一词成为了诗人笔下钟爱的现象。接着分析它为什么成为诗人笔下钟爱的原因,即它有两个艺术特征:第一,它本身含有“落叶”的因素;第二,很容易让人联想到树干的颜色,有暗示性。最后作者评论道:“木叶”和“树叶”,一字之差,在艺术形象领域,这种差别就几乎一字千金。

师:说得很好。再请一位同学说说《妙在一“兜”一“舀”之间》。

生:引述是:《智取生辰纲》中,“兜”和“舀”二字值得我们去玩味。分析原因,是因为都有细节描写,具体妙处体现在:第一,表现不同人物个性;第二,推动情节的发展。最后得出结论:读小说要抓关键细节。

师:看来同学们已初步理解了“引-析-评”的表述格式,接下来请大家把刚刚选的评论点及选择理由变成图表的格式。分析部分的分论点或理由可以有两个,三个,或者更多个。我们第一次学写文学短评,先降低点难度,只写两个分论点。给大家三分钟时间,完成你的构思图表。

(学生完善构思图,教师巡视并个别指导)

活动二:拓展观点,形成两个分论点

师:提醒一下,我发现不少同学只有分论点,没有总的观点。大家的分论点一定得是从总的观点中分解出来的才合理。还有一分钟的时间,请抓紧完善你的构思图。

(学生继续完成)

师:好,大家来分享下。(走向第一排一位同学)好,你来说一下。

生:首先是引述,小说《套中人》中别里科夫这一人物形象;分析:这一人物形象性格鲜明,慎重多疑,装在套子里;评论:读懂了别里科夫这一人物形象才能真正理解小说主题。

师:你的分析里感觉只有一个分论点(理由)吧?

生:是两个。

师:请你再重复一下,加上分论点一、分论点二,这样会比较清楚一点。

生:分析部分总的看法是:这一人物形象性格鲜明。分论点一:慎重多疑。分论点二:装在套子里。

师:好,再把你的评论说一下。

生:读懂了别里科夫这一人物形象才能真正理解小说主题。

师:好。这位同学选择的评论点是别里科夫的人物形象,她分析别里科夫这个人物有两个特征,一是性格多疑,另一个是装在套子里。不过要具体说出装在什么样的套子里,比如“思想的套子里”,这样会更好一点。其他同学呢?

生:我评论的是《林教头风雪山神庙》。引述:《林教头风雪山神庙》对“风雪”这一环境的描写;分析:“风雪”多次出现在文章中的妙处,分论点一:展现林冲人物的性格特征,分论点二:推动故事情节的发展;评论:对“风雪”的多次描写,对完成人物性格转变、揭示小说主题有重要意义。

师:很好。这位同学关于“风雪”的短评非常具有逻辑性,而且理由也很独到,“风雪”对人物性格、对小说主题都有重要的作用。你的同桌是怎么写的呢?

生:我的引述是夸张、讽刺的手法在小说中经常被运用;分析是夸张、讽刺手法的妙处,分论点一是对于塑造人物形象的作用,分论点二是深刻反映当时的社会现实;评论是夸张、讽刺的手法对形成小说风格很重要的。

师:你评论的是哪篇小说?

生:《装在套子里的人》。

师:到目前为止,你是第一个敢于评论小说表现手法的同学,掌声鼓励一下。

(学生鼓掌)

师:我们来看,她的结构非常完整:引述了一个现象——夸张、讽刺的手法在《装在套子里的人》中经常被运用;分析了夸张讽刺手法的妙处:一是在塑造人物形象方面,二是能深刻地反映社会现实;结论是,夸张讽刺的手法对小说的风格非常重要。我们再请一位同学分享。

生:我选的是小说《老人与海》,在这篇小说中老人与鲨鱼搏斗时海上环境描写很有特色;分析:环境描写得很妙,富有表现力,既营造了搏斗时的紧张氛围,又凸显了主人公的硬汉形象。评论:环境描写极富表现力,对表现人物形象具有重要作用,是我们学习的重点之一。

师:她的评论点是《老人与海》中老人与鲨鱼搏斗时的环境描写,这个评论点抓得很准。我们已经听到了不少非常精彩的构思图,接下来请同学们动笔写作。

活动三:掌握“中心句+分析过程”的论述形式

师:我们以“中心句+分析过程”的形式来起草一个议论段落。什么叫“中心句+分析过程”呢?以大家熟悉的《说“木叶”》为例,看第一段(教师PPT呈现):文章提到,屈原吟唱出“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下”的诗句影响了此后的历代诗人们,作者直接引述了谢庄、陆厥、王褒等人的诗句作为例子,最后得出结论:“木叶”是那么突出地成为诗人们笔下钟爱的形象。这一段有一个表达形式值得学习:“举例+结论(中心句)”。这是一种常用的分析方法。

再看这篇课文的第五段(教师PPT呈现),你发现这段文字的分析方法和第一段有何不同?

生:先有中心句,然后举例,是“中心句+举例”。

师:哪位同学把这段文字的表述过程梳理一下。

生:诗歌语言的暗示性仿佛是概念的影子,常常躲在概念的背后,我们不留心就会察觉不到它的存在。这是中心句。接下来作者说,“木”作为“树”的概念,它拥有木头、木料、木板的影子,这些形象会影响我们,更多的只是想起树干。这是暗示性常常躲在概念背后这个中心句的具体展开。接下来,作者进一步分析,“木叶”作为一个具有暗示性的意象,躲在了“树”的概念的背后,让它拥有了树干, 拥有了让人很少会想起有叶子这样一种木质的触感。最后得出结论,“木”这个词具有暗示性的特征。

师:梳理得很好!这段文字开始的中心句其实是一个文学原理,最后的结论是以原理为基础推出来的结论。分析过程应该是——

生:“原理(中心句)+分析+结论(中心句)”。

师:概括得好。《说“木叶”》真是我们学习文学短评写作的一个典型示例。再来看第六段(教师PPT呈现),请一位同学梳理下这段的论述思路。

生:“木”不但让我们容易想起树干,而且还会带来木的暗示的颜色性,这是这段的中心句。然后,作者开始举例,举了三个例子,比较分析后得出结论。

师:作了哪些比较?

生:“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下”,它落下了的窸窣飘零透些微黄的叶子, “美女妖且闲,采桑歧路间。柔条分冉冉,落叶何翩翩”,落下的是饱含水分繁密的叶子,“雨中黄叶树,灯下白头人”落下的则是濛濛雨中更黄的叶子,这些落叶因落的叶子不同,引发人的联想也不同。

师:这段文字的材料之间是通过比较构建起来的,最后得出的结论——

生:“木叶”这个意象有独特之处,是清秋季节舒朗和绵密的交织,迢远而情深的美丽的形象。

师:我们总结一下刚才讨论《说“木叶”》一文中三个段落的不同分析方法。

生:第一个方法是直接引用一些例子,然后进行小结(中心句);第二种方法,先讲原理(中心句),然后举例分析,再得出结论(中心句);第三种方法,对引用的材料进行比较,然后得出结论(中心句)。

师:是的。也就是说,“中心句+分析过程”的表述形式,其实蕴含了不同的思维方法。上述三种写法,同学至少应对其中一种能够非常熟练地运用。

师:分析部分,我们以“中心句+分析过程”的形式来展开分析。分析时至少要运用两则材料,就我们的写作任务而言,这里的材料指的是什么?

生:所分析的小说篇目的材料。

师:对,指的是那篇小说的文本内容。下面请同学们完成一个200字左右的段落。

(写作过程及展示交流,略)

(执教:张建化,江西信丰县信丰二中)

课例分析

上述课例尽管只呈现了部分教学内容,但教学整体安排上由表及里、层层深入、环环相扣,不仅为我们打开了文学短评写作过程的“黑箱”,而且也让我们看到了教师在过程性指导上所下的功夫。张老师的写作指导在两方面表现堪称精彩:其一,写作学习元素的提取,既抓住了文学短评外在的“引-析-评”结构,也紧扣其内在的“中心句+分析过程”的演绎、归纳、比较等思维方法;其二,写作学习支持系统的构建,无论是学生在完成各种学习任务还是强化反馈阶段,教师都给予了充分的支持。

这是否意味着这样指导后,学生就能成为文学评论的写作高手,就能写出优秀的文学短评呢?笔者的回答是:不尽然。那如何指导、指导到什么程度才可以做到呢?下面结合课例,从写作学习元素进阶的角度,来谈谈文学短评的写作教学策略,供老师们参考。

一、合理分解相关的写作知识和技能