概括是一种什么样的语文思维?

作者: 李华平 陈剑泉 刘小芳

摘 要 概括思维是基础语文思维方法之一,是由事物现象走向事物本质的思维方法。根据不同的分类标准,概括思维具有各不相同的类型。语段概括思维的步骤通常有确定角度、筛选信息、划分层次、寻找上位概念、综合表达。概括思维的操作方法通常有“抽象提炼法”“保主舍次法”“类比推及法”“本质揭示法”“语言转化法”。

关键词 概括思维 操作步骤 操作方法

语文思维具有影响的综合性特点,有的思维方法不只适用于语文学科,还广泛用于其他学科,我们称之为基础语文思维方法,如概括、铺展、分析、综合、比较、分类、归类、归纳等思维方法。有的思维方法是专门用于语文学科的学习,如阅读思维、写作思维等,我们称之为专门语文思维方法。本文主要交流基础语文思维方法之中的概括思维。作为“由具体到本质共性的思维桥梁”[1],概括思维常常融合其它语文思维方法,贯穿语文活动始终,在语文思维中具有独特地位和不可替代的重要作用。著名心理学家林崇德教授将语文概括视作语文能力的基础,将数学概括视作数学能力的基础[2]——数学概括实际是语文概括的延伸应用。

一、什么是概括思维[3]

1.对“概括”含义的研究述评

“概括”一词在《现代汉语词典》中有两个义项:一是动词,指“把事物的共同特点归结在一起”;二是形容词,指“简明扼要”。第一个义项强调了抽取不同事物的共同属性,但并未强调要把具有共同属性的事物放在一起;第二个义项强调了“概括”的语句应是简洁的。这正体现了语文思维的特点,既指向思维内容,也指向言语表达形式。比如,“概括段意”,既要求抓住一段文字中的主要内容,又要求语言表达简洁——用尽可能少的语言文字呈现一个语段的主要内容。

形式逻辑中在概念的概括时提出:

概念的概括是通过减少概念的内涵以扩大概念的外延,即由种概念过渡到属概念以明确概念的一种逻辑方法。[4]

这里的“概括”思维加工的对象是概念——由处于下位的种概念,过渡到处于上位的属概念。如,将“男人”“女人”概括为“人”。这是指把具有共同属性的事物归在一起的意思,相当于归类。这一定义,强调了概念之间的层级变化,以及内涵与外延的变化——概括是减少概念的内涵(属性特征),扩大概念的外延(范围),当从概念“男人”变为概念“人”时,概念中的男性特征没有了,但是范围却扩大了,女人也已包括其中。

在《思维辞典》中,对“概括”是这样定义的:

在思维中把关于事物的本质、规律性的认识推广到同类其他事物上去的逻辑方法。[5]

这一定义说明,人们认识事物时,考察到的只是个别具体对象,很难也不太可能把一类对象毫不遗漏地一一考察。因此,认识同类的其他事物就需要概括。即对接触到的具体事物,认识其本质与规律,然后,再把这本质与规律推广到同类的其他事物上去。在这个定义中,明确了概括的思维方法是以“推广”来实现的。但是,这个定义与我们日常使用“概括”一词的实际情况存在着一定差距。

第一,这个定义把“认识事物的本质、规律”的过程排除在了“概括”之外,而现实生活中,我们更看重这个认识过程。

第二,这个定义用了“推广”一词,容易让人误解为“一个事物的本质和规律就可以作为同类其他事物的本质和规律”。事实上,这里应该是由一事物的本质、规律启发我们去认识同类其他事物是否也有类似的本质和规律。

把对事物的本质、规律性的认识当作概括,并不只是我们的观点。《辞海》对“概括”的解释可以证明:

概括是在思想中把从某些具有若干相同属性的事物中抽取出来的本质属性,推广到具有这些相同属性的一切事物,从而形成关于这类事物的普遍概念。[6]

显然,这个解释,比《思维辞典》更进了一步。这里表达的“在思想中把从某些具有若干相同属性的事物中抽取出来的本质属性”,“抽取”便是认识的方法,与后面的“推广”,都是概括的具体方法。形成一类事物的“普遍概念”,是概括的终点。但这个定义仍具有《思维辞典》定义中的第二个局限。朱智贤、林崇德在《思惟发展心理学》中对“概括”的界定是:

概括是在思想上将具有某些共同特征的许多事物,或将某种事物已分出来的一般的、共同的属性、特征结合起来。概括的过程,把个别事物的本质属性,推及为同类事物的本质属性。这个过程,也就是思惟由个别通向一般的过程。[7]

这一定义包含这样几层意思:(1)概括是一种思维方式。(2)这种思维方式含有三种情况:一是将有共同特征的许多事物并在一起,关键词是“归类”;二是将一类事物的一般的、共同的属性抽出来,相当于提取“共性”,关键词是“抽取”;三是把认识到的本质属性推及到同类事物,关键词是“推及”。(3)这种思维的结果要么是形成具有共同特征的一类事物的集合,要么是一类事物的共同特征的呈现。(4)第四,这种思维过程是个性向共性的过渡。(5)第五,本质属性需要通过概括思维才能获得。

这个定义克服了前面定义中的局限性,特别是将“推广”一词更改为“推及”,符合运用的实际情况,使描述更准确,不易产生歧义。应该说这个定义是比较全面的,揭示了“概括”的真正内涵,而且也符合生活中的实际情况,特别是符合语文活动中对概括的实际应用情况。

2.“概括思维”的内涵

综合上述认识,我们对语文思维学范畴中的“概括思维”作如下诠释。

(1)概括思维是在语言文字上以少驭多、以简驭繁,通过事物现象认识事物本质、通过个别事物认识同类事物的基础语文思维方法。

(2)概括思维包括三个方面:①提取某些具有共同特征的事物的本质属性;②揭示事物的内在联系与本质属性;③将事物的本质属性推及到同类事物。

(3)概括思维的结果有两种形式:①形成具有共同特征的事物的集合,以“归类”为标志;②事物内在联系与本质属性的呈现,以抽象的概念、规律、观点、思想、情感等为标志。

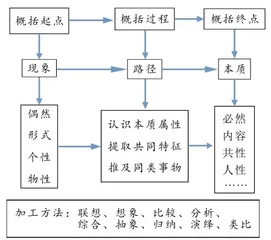

这个诠释揭示了概括思维过程的起点和终点,指出了概括思维的不同路径,可用如下图示来说明。图1:

图示可以清晰以下几点。

(1)概括思维是一个过程,这个过程的起点是事物的现象(个别事物),终点是事物的本质(同类事物)。

(2)概括思维的目的是认识一类事物的本质。

(3)事物的现象指的是偶然因素、形式因素、个性因素、物性因素(相对于人性而言)。事物的本质指的是必然因素、内容因素、共性因素、人性因素(相对于物性而言)。

当然,事物的现象和本质是相对而言的。同一因素,在某种环境中是现象,而在另一种环境中却是本质。比如,文学作品中的人物形象特点,与文本主题相较,它是现象;与文中的细节描写相较,它却是本质。又如,在托物象征类文学作品中,所借用的自然物象的性质,相对于文本中对物象的形象刻画来说是本质;而相对于所象征的人物的思想情感来说,它又是现象。

(4)概括过程中离不开联想、想象、比较、分析、综合、抽象、归纳、演绎、类比等思维加工方法。离开了这些思维加工方法,概括的过程就无法实现,就达不到认识事物本质的目的。可见,概括思维方法是对这些思维加工方法的综合运用。

二、概括思维的类型

根据不同的分类标准,可对概括进行不同的分类。从前面对概括的认识中,我们知道概括包括起点(现象)、过程(路径)、终点(本质)三个环节,因此我们分别以现象、路径、本质为依据,对概括作不同的分类。

1.以概括起点(现象)作为分类标准

以概括的起点材料(现象)的性质为依据,可分为经验概括和理论概括。如果起点材料(现象)是感性材料,是一些活生生的形象材料,是未经加工的原始材料,对这些材料所进行的概括,我们称之为经验概括。如在文学作品阅读中对文本中所叙写的内容材料的概括就是经验概括。如果起点材料(现象)是理性材料,是一些经过一定加工后形成的表象、概念、命题等材料,对这些材料的概括,我们称之为理论概括。如在诗歌鉴赏中,在诗歌鉴赏的专业概念的基础上概括出这些概念之间的相互关系就是理论概括。语文学习活动中,学生常常需要进行经验概括;语文教研过程中,教师常常需要进行理论概括。

2.以概括过程(路径)作为分类标准

以概括的路径为依据,概括分为三种:一是整体性概括,二是类推性概括,三是典型性概括。

整体性概括,是指通过某一事物的现象揭示该事物的本质,或通过提取某类事物所有个体的共性来认识事物本质。这种概括是通过完全归纳法的思维加工方法来获得该事物或该类事物的本质的。如在诗歌鉴赏中,先对诗歌鉴赏的所有对象(形象、语言、表达技巧、思想感情)一一加以考查,然后总结诗歌鉴赏规律,这种概括就是整体性概括。

类推性概括,是指通过提取某个大类中的部分个体的共同属性,再将这种属性推及到这个类中的其他事物,从而认识该类事物的本质。如在文学作品阅读中,我们先总结诗歌鉴赏和小说鉴赏的共同规律,然后把这规律借用到散文鉴赏和戏剧文本鉴赏过程中,这种概括就叫类推性概括。

典型性概括,是指先通过揭示某个大类中具有代表性的个体的本质,然后将这个本质推及整个大类的所有个体。如《祝福》中,通过揭示封建社会受剥削、受压迫的典型妇女代表祥林嫂的命运,然后将这个本质“命运”推及到这个社会中所有受剥削、受压迫的妇女身上。

类推性概括和典型性概括主要使用不完全归纳法进行思维加工。语文学习中,大量使用类推性概括和典型性概括;特别是在文学鉴赏中,典型概括的作用非同小可。

3.以概括终点(本质)作为分类标准

以概括的终点(本质)为依据,概括可分为初级概括和高级概括。如果概括后的结果只是对材料进行简单思维加工而形成的,并未深入到材料背后的深层属性,这种概括叫初级概括。如对人物的长相特点或身份特点的概括就是初级概括。如果概括后的结果是对材料进行精细思维加工而形成的,已经深入到材料背后的深层属性,这种概括叫高级概括。如通过人物形象的命运特点概括出社会的本质属性,这种概括就叫高级概括。初级概括的语言,一般是形象的;高级概括的语言,一般是抽象的。

除了最初级的概括和最高级的概括以外,初级概括和高级概括往往是相对的。同一种概括相对于比它更为下层(表层)的概括来说是高级概括,相对于比它更为上层(深层)的概括来说是初级概括。语文活动中,初级概括和高级概括都有重要作用。

巴金《小狗包弟》的开篇第一段,这段文字写艺术家与狗在“文革”中的遭遇,这是初级概括。若根据段落中有关文字概括出“文革”的特点(混乱、残忍、缺乏人性),也仍然是初级概括——是对相关文字内容的概括。若再进一步看到,“文革”中个人命运不可把握,则是高级概括。这样看来,初级概括对文本本身的概括;高级概括是从文本出发的概括。

笔者教学《杞人忧天》[8],就进行了两个层级的概括训练。首先是“概括故事”——要求学生用20到30个字简要概括故事内容。学生概括为:

有个杞国人担心天会掉下来,地会陷下去,他害怕自己没有住的地方,饭吃不下,觉也睡不好,最后一个人开导了他,他就非常开心。

然后是“从故事概括”。教学片段为:

师:接下来,我们概括这则寓言故事的寓意。刚才,我们是在“概括故事”,现在我们是要“从故事中概括出寓意”。请注意,“概括故事”是就故事本身用精练的语言复述故事;“从故事中概括出寓意”是基于故事又脱离故事,提炼出更为普遍、更为广泛的哲理含义。谁来概括一下?

生:有个杞国人成天担心天会塌,后来有人对他说这些担心不必要,让他不要胡思乱想。