拟物的辨析、演进与本质

作者: 赵新亚

摘 要 拟物是修辞比拟的一种,常用而少被关注。拟物与比喻、借代不同,与通感存在纠葛。理解拟物的关键是厘清拟物的边界,并探求其本质。拟物与其它修辞的区别是,它的本体突破了谓语潜在的限制,与谓语构成了一种临时的、非常规的组合关系。这也正是拟物的本质。

关键词 拟物 辨析 演进 本质

拟物是一种常用的修辞手法,在使用的过程中,常常容易与比喻、借代、通感等修辞手法造成混淆。在此,笔者对拟物的本质特征进行辨析,并探讨其在修辞史发展过程中的演进过程。

一、拟物

拟物就是把人当作物写,或者把一种物当作另一物来写。我们称本来的人或物为“本体”,用来描述、表现的物为“拟体”。

拟物在诗歌中应用比较普遍,我们从常见的诗歌中选取一些例子。

1.柴门何萧条,狐兔翔我宇。(曹植《梁甫行》)

2.我寄愁心与明月,随风直到夜郎西。(李白《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》)

3.只恐双溪蚱蜢舟,载不动,许多愁。(李清照《武陵春》)

4.醉后不知天在水,满船清梦压星河。(唐珙《题龙阳县青草湖》)

5.满载一船星辉,在星辉斑斓里放歌。(徐志摩《再别康桥》)

二、拟物的辨析

拟物经常被误认为其它修辞,比如比喻、借代、通感之类的,所以我们有必要厘清它们的边界。

(一)拟物与比喻的区别

拟物和比喻都涉及到两个部分,很容易混淆。比如例1的“狐兔翔我宇”,我们很容易误作比喻——本体是“狐兔”,喻体是“鸟”。我们对照以下例子,便会发现两者的区别。

1.可怜九月初三夜,露似真珠月似弓。(白居易《暮江吟》)

2.忽如一夜春风来,千树万树梨花开。(岑参《白雪歌送武判官归京》)

(1)拟物的本体和拟体,只有本体出现,而比喻的喻体必须出现。

“狐兔翔我宇”中拟物的本体“狐兔”出现,但拟体“鸟”没有出现。“露似真珠月似弓”中喻体是“真珠”和“弓”,本体是“露”和“月”。“千树万树梨花开”中喻体是“梨花”,本体“雪”未出现。

(2)拟物的本体和拟体不具有相似性,而比喻的本体和喻体有相似性。

“狐兔翔我宇”中拟物的本体“狐兔”和拟体“鸟”没有相似性。“露似真珠月似弓”中喻体“真珠”、“弓”和本体“露”、“月”在外形上有相似之处。“千树万树梨花开”中喻体“梨花”和本体“雪”在形状和颜色上有相似之处。

(二)拟物与借代的区别

拟物和借代都是只出现一种事物,却与另一种事物有关联,容易造成混淆。我们看如下事例,就会发现两者的区别。

3.低眉信手续续弹,说尽心中无限事。(白居易《琵琶行》)

4.谈笑间,樯橹灰飞烟灭。(苏轼《念奴娇·赤壁怀古》)

(1)拟物出现的是本体,借代出现的是代体。

“低眉信手续续弹”中代体“眉”,它的本体应是“头”。“樯橹灰飞烟灭”中代体“樯橹”,它的本体是“战船”。

(2)借代的最大特点是“以小代大”,拟物不存在这一特点。

“低眉信手续续弹”中代体“眉”小,它的本体“头”大。“樯橹灰飞烟灭”中代体“樯橹”小,它的本体“战船”大。借代的代体、本体关系多种多样,但都隐含着“以小代大”的特点。

(三)拟物与通感的关系

我们看下面的例子。

5.谁家玉笛暗飞声,散入春风满洛城。(李白《春夜洛城闻笛》)

6.终古高云簇此城,秋风吹散马蹄声。(谭嗣同《潼关》)

这些是拟物还是通感呢?

拟物可以说通。“谁家玉笛暗飞声,散入春风满洛城”的本体是“玉笛声”,“秋风吹散马蹄声”的本体“马蹄声”,拟体是可以风吹散的“尘”等物。通感也说得通。“谁家玉笛暗飞声,散入春风满洛城”“秋风吹散马蹄声”是用视觉写听觉,“玉笛声”“马蹄声”本只可听到,却写成可见的“散入”“吹散”。

综合考虑,笔者觉得还是拟物比较恰当。原因如下。

(1)拟物比通感更有普遍性。

通感是用一种感觉去写另一种感觉。它只能局限于感官之内,涉及抽象概念和人的心理情感的时候,它就无能为力了。我们看如下例子。

7.揉碎花囊曲终人已渺,抛残绣线香冷榻空存。(张恨水《夜深沉》)

8.这话冷冰冰的,茜博太太听了不禁浑身哆嗦。(巴尔扎克《邦斯舅舅》)

9.严师使她自知,自知使她心冷。(霍达《穆斯林的葬礼》)

10.照眼前的形势,尤其在小城市里,必须出门避避风头,让人家的仇恨冷下来。(巴尔扎克《幻灭》)

从通感角度来理解上面几个句子,我们发现例7是用触觉写嗅觉,例8是用触觉写听觉,但例9的“心冷”是触觉写哪一种感觉呢?例10的“仇恨”属于什么感觉呢?这些事例明明是一类的,也有相同的基础——因为人的主观感觉而产生的,但通感不能把这些事例全部解释清楚。

拟物可以把这些事例一起解释。不管是哪种感觉甚至心理情感、抽象事物,它们都是本体,拟体都是温度较低的一类事物,如“冰”等。所以拟物更具有普遍性。同时,人类认识世界有一定的规律,通感只能反映这些认识的一部分,拟物能更好地反映规律,从而具有普遍性。

(2)拟物比通感更有形象性。

从通感去理解文学的语言,往往丢失了文学尤其是诗歌语言的形象性。当我们关注于是哪两种感觉互通时,就很难关注到这种感觉经常和某种事物相关联以及这种事物所具有的特性,从而失去了语言本身的形象性,自然也少了感染力。

三、拟物的演进与本质

拟物这种修辞是如何演进的,它的本质又是什么?

(一)拟物的演进

我们以“载”之“装载”这一义项为例来观察拟物的发展过程。“载”表示“装载”这一意义时,一般由车、船之类的运输工具实施。下面是选自《全唐诗》的两句诗。

1.造天关,闻天语,长云河车载玉女。(李白《飞龙引二首》)

2.借车载家具,家具少于车。(孟郊《借车》)

一般情况下,谓语总是或明或暗地限制与它搭配的主语和宾语,也就是说谓语会设置一些条件来选择它的主语和宾语。发出谓语动作的主语我们称它为主体,接受谓语动作支配的宾语我们称它为客体。

3.扣舷归载月黄昏,直至更深不假烛。(韦皋《天池晚棹》)

4.又闻求桂楫,载月十洲行。(廖融《赠天台逸人》)

经过一百多年的积淀,“载”的客体出现了突破,即“载”和“月”搭配。这为后人开辟了一条新路,并且越走越宽。而“载月”本身也反复被后代诗人使用。在《全唐诗》中,第一次出现“载月”并确信无疑的是韦皋的《天池晚棹》,之后一百年才出现第二次。

“载月”出现之后,诗人们便一发不可收拾,探索“可载之物”,争相出新出奇。白居易在《送李校书趁寒食归义兴山居》中说“到舍将何作寒食,满船唯载树阴归。”韦庄《将卜兰芷村居留别郡中在仕》“兰芷江头寄断蓬,移家空载一帆风。”这一句更是突破了“载”的视觉限制,把“载”的客体从可视之物移到了可触之物。

五代诗人齐己《送人游衡岳》一诗中有如下两句“孤舟载高兴,千里向名山。”“高兴”,高雅的兴致。这两句开启了有宋一代对“载”的新探索。

在宋词中,用车船所“载”之物是多酒、花、雪等,这些都是有形状、有颜色、有体积、有重量之物。当然也经常“载”人。“载月”也在宋词中至少使用了27次,反复使用好像使它失去了神奇的色彩。词人们开始寻求其它的突破。除了“月”是有形状、有颜色而无体积、无重量之物还有没有其他类似之物呢?“灯火”“斜阳”“断云”和“苍烟”都成了可“载”之物。

5.几许渔人飞短艇,尽载灯火归村落。(柳永《满江红·暮雨初收》)

6.眉间一点轻黄,归帆已载斜阳。(郑元秀《清平乐》)

7.载取断云归去,几处房栊。(翁元龙《风流子·闻桂花怀西湖》)

8.却载苍烟,更招白鹭,一醉修江又别。(詹玉《齐天乐·送童瓮天兵后归杭》)

“载”的客体由可视之物转向可触之物是自然的。

9.明月长随,清风满载,那向急流争渡。(丘崈《夜行船·一舸鸱夷云水路》)

10.赖得皇华星使,满载春风和气,来自鉴湖边。(魏了翁《水调歌头·赵运判师生日》)

但宋人也把可“载”之物扩展到了可听之物上:

11.江山留不住,却载笙歌去。(张元干《菩萨蛮·戏呈周介卿》)

12.来往载清吟,为偏爱吾庐,画船频繁。(吴文英《金盏子·赋秋壑西湖小筑》)

宋词对所“载”之物的最大突破是,由具体之物扩展到抽象之物。“秋色”、“浮名”等都是可“载”的。

13.满载一船秋色,平铺十里湖光。(张孝祥《西江月·阻风山峰下》)

14.万里载浮名,忆昔从容下帝京。(魏了翁《南乡子·和黄侍郎畴若见贻生日韵》)

词人在拓展可“载”之物范围的同时也在做另一方面的努力。

15.有小舟、隐约载歌姝,调新曲。(柴望《满江红·别沧洲赵茂仲》)

在这一方面取得巨大突破的是北宋词人贺铸,他把“载”的客体扩展到了人的情感状态。对此贺铸非常得意,在词作中连续使用了五次。之后的词人步贺铸后尘,写出了不少名句。

16.和愁载,缠绵难解,不似罗裙带。(贺铸《点绛唇》)

17.彩舟载得离愁动,无端更借樵风送。(贺铸《菩萨蛮·彩舟载得离愁动》)

18.只恐双溪舴艋舟。载不动、许多愁。(李清照《武陵春·春晚》)

19.明朝酒醒大江流,满载一船离恨、向衡州。(陈与义《虞美人·张帆欲去仍搔首》)

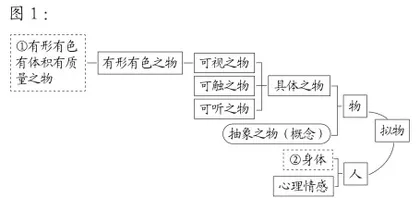

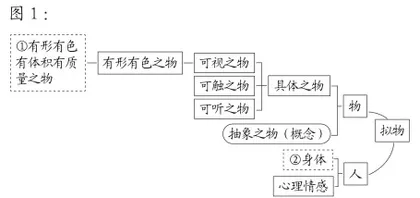

根据上文,我们可以看出“载”之“装载”这一义项上拟物发展的路径。

客体中“有形有色有体积有质量之物”和人的“身体”和动词“载”构成常规搭配,一旦超出了这个范围,就构成突破,形成了拟物。

(二)拟物演进的补充与本质

“摇曳”一词在古诗词中轨迹简单、清晰,下面我们通过追溯其源流以验证、补充拟物演进的路径。

“摇曳”最早出现在南朝诗人鲍照《代棹歌行》“飂戾长风振,摇曳高帆举”中。很明显它是用来陈述船帆的,其对主体的限定如下。

摇曳—[主体:物体][性质:可视之物:有形状,有颜色,有体积,有重量][空间:在空中做往返运动]。

大概八九十年后,“摇曳”才第二次出现在萧纲《执笔戏书诗》中,“参差大戾发,摇曳小垂手。”“小垂手”,舞名,跳舞时双手略向下垂。这里的“摇曳”是用来描述舞女双手来回摆动的动作。这是“摇曳”主体由物到人的突破,便发生了拟物,可以表示如下。

摇曳—[主体:人][性质:身体:有形状,有颜色,有体积,有重量][空间:在空中做往返运动]。

“摇曳”早期的拟物演进路径,我们可以规纳如下(①→②)。