语文与美术学科融合教学策略研究

作者: 李阳

摘要:以《梦游天姥吟留别》为例,进行语文与美术学科融合教学的策略研究,并从学科融合的理论依据,语文与美术学科融合的具体依据,以及两门学科融合具体的教学策略三个方面展开。在具体教学策略部分提出了创设真实有效的学习情境、设计螺旋式上升的教学环节、利用美术语言建构诗歌的精神世界三种策略,从而帮助学生提升综合素养。

关键词:学科融合;语文;美术;核心素养;《梦游天姥吟留别》

学科融合是教育教学界的热门话题,各地都在进行学科融合教学的尝试,目前出现了以下四种融合:拼盘式融合、跨学科式融合、德育融合、信息技术式融合。

拼盘式融合教学是把不同学科课堂压缩后放在同一堂课中,课程内容围绕一个大主题展开,一个学科教学完成后进行另一个学科的教学,老师之间不产生交互。跨学科式融合,指在教学过程中有多门学科的参与,但是部分学科不指向核心素养的培养,只是单纯地解决一个或两个教学过程中的疑问,甚至部分学科只是教学过程中的点缀而已,徒有其形。德育融合与信息技术式融合本质上是一样的,都是把“德育”或是“信息技术”当成是一门学科,但其实不然。需要说明的是,这里所说的德育不是道德与法治这门课程,而是道德教育。德育是所有学科在教学中都要达成的目标,与学科本身不是并列关系。而除非本身是信息技术学科,信息技术在其他学科的教学中是一种教学手段,服务于教学,二者无法也不能是并列关系,更遑论学科融合了。

以上这四种学科融合都是“伪融合”,是对学科融合的曲解。这些尝试在实践的过程中忽视了学科融合的本质和目的,专注于一节课要同时出现多门学科这一外部特征,在融合的过程中没有站在课程内容特征以及核心素养培养的角度思考,从而导致了学科内容的割裂,学科目标的失焦,甚至把德育和信息技术强行当成是融合的学科。

基于以上现状,本文将以统编教材必修上册第三单元《梦游天姥吟留别》为例,进行语文、美术融合教学的策略研究,期待可以在学科融合研究中有一些探索。

一、学科融合的理论依据

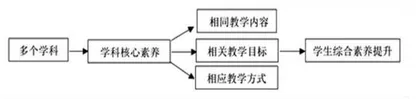

美国学者詹姆斯·比恩提出课程统整是一种课程设计,乃是在不受制于学科界限的情况下,由教育者和年轻人合作认定重要的问题或议题,进而围绕着这些主题来形成课程组织,以增强人和社会的统整的可能性。在课程统整理论中,有几个要点:1.课程应以问题或议题加以组织;2.把各科知识进行整合;3.以知识的发展和应用进行组织教学;4.以活动为导向;5.学生参与设计;6.课程统整的内容包括经验、社会、知识统整和统整的设计;7.课程统整则始于和止于问题和议题的组织中心,不需要考虑学科领域的界限,其设计模式是主题—概念—活动。[1]国内学者沈晓敏、陆启威、朱诵玉等也从多个维度对学科融合进行了阐释。沈晓敏从人文底蕴素养的角度进行跨学科课程研究,提出“以共享概念为核心的兼容式学习”与“项目式专题学习”的两种模式。[2]陆启威则提出,学科融合旨在通过多门学科资源的介入,有效地化解问题,更好地达成教学目标,并在问题探究的过程中全面培养和训练学生的学习能力和综合素养。[3]朱诵玉则进一步提出了学科融合的结构图形:

在上图中,我们可以清晰看到学科融合是在多科学中以相同或相似的核心素养为起点,选择相同或相近的教学内容,可以是主题、议题、问题或任务,确立相应教学目标,采用适合学生学习的教学方式,从而提升学生的综合素养。[4]

基于以上学者的研究,我们认为学科融合是打破学科边界,整合多个学科,选择相同或相近的教学内容,在实现各自学科的教学目标中,指向相同或相似的学科核心素养,最终提升学生综合素养的一种教学方式。下面我们具体分析,语文学科与美术学科进行融合教学的学科基础。

二、语文与美术学科融合的依据

根据上文学科融合的定义,我们从核心素养、教学内容以及学习经验三个部分展开。

首先2017年版《普通高中语文课程标准》提出了“语言建构与运用”“思维发展与提升”“文化传承与理解”“审美鉴赏与创造”四大核心素养。而在《普通高中美术课程标准》中同样提出了“审美判断”和“文化理解”的核心素养。两门学科对“审美”与“文化”都有共同的追求,那么在进行语文与美术学科融合时,审美鉴赏与文化理解就可以作为融合教学的核心素养。需要注意的是,在落实语文学科“审美鉴赏与创造”“文化传承与理解”这两个核心素养时,必须确立以“语言建构与运用”这一素养的核心地位,换言之,“语言建构与运用”其实是其他三个核心素养的基础。[5]

其次,二者具有双重教学可能性的内容,如诗歌。苏轼在“诗画本一体,天工与清新”,提出了“诗画一体”的理论。诗歌借助文字描绘画面,图画通过画面传达诗意,形与神水乳交融,诗情画意都指向艺术境界的创造,予人以审美体验并在审美体验中进行文化的陶养。以《梦游天姥吟留别》为例,从画面的表现力来看,《梦游天姥吟留别》因是游仙诗,画面变化莫测,艺术形象缤纷多彩。诗歌采用大量“瀛洲”“洞天”“神仙”“金银台”等意象组成了一个瑰丽奇幻的道教世界。在诗歌众多意象组成的瑰丽世界中,李白超越世俗的时间系统进入道教想象中获得了片刻的超脱。在诗歌的结尾,李白面对破灭的仙境,最终选择了“且放白鹿青崖间,须行即骑访名山。”这种选择既是对权贵的反抗,更是对个体尊严和个人价值的保留,对自由的追求。

这样的教学内容为语文和美术的融合教学提供了基础,美术学科可依托美术教材《中国书画》中第十课“山水画之章法”、第十四课“人物画之工笔”与十五课“中国人物画之写意”,从山水画的章法样式以及人物线条选择的角度上引导学生对以诗歌为蓝本的画作进行鉴赏,鉴赏对象既有诗歌的画面,也有以李白为代表的士大夫精神,从而引发学生对传统文化的多重理解。

而学生原本的学习经验也为融合教学设计提供了重要依据。从语文学科来看,《梦游天姥吟留别》是高一课文,学生在初中阶段已经学习过古诗文,具有一定的古诗鉴赏基础,并且对李白的风格较为熟悉。但理解诗歌中具有道教文化色彩的意象则有较大的困难,且只能浅层次地理解李白因被朝廷排挤而寄情山水的思想。从美术学科来看,学生对绘画中的空间构图、造型、色彩、线条有初步感性认识和实践经验,然而并未进行系统、深入的学习,无法感知构图在表达主题、抒发情感、营造意境方面的作用,也缺乏从造型、色彩、线条等美术语言的角度赏析绘画意境与人物形象的经验,故而认知较为零散、片面。

基于对核心素养、教学内容以及学习经验的分析,我们认为语文和美术学科的融合教学具有实现的可能性。而如何将文字的审美经验迁移至对美术作品鉴赏评述是本次语文美术融合教学需着重解决的问题。

三、语文与美术学科融合的教学策略

针对语文与美术学科融合教学,我们提出以下三种策略,分别是:创设真实有效的学习情境、设计螺旋式上升的教学环节、利用美术语言建构诗歌的精神世界。

(一)创设真实有效的学习情境

学习情境创设有三大要求:一是以学习任务和真实情境为双重前提,二是以学生自主探索学习为实施途径,三是以建构深度学习为教学目标。

以《梦游天姥吟留别》为例,教师创设了一个学习情境——恰逢学校建校十周年,学生要为“紫竹美术馆”挑选展品,在这一背景下,学校举办了一场画作投标会。而为了这场投标会,学生需提前进行以《梦游天姥吟留别》为蓝本的绘画创作。在投标会上,学生分为4组,以小组为形式对四幅画作进行投标,最终选出两幅画作入选“紫竹美术馆”。投标共分为两轮,第一轮投标由学生自主讨论投标并阐释投标理由,教师也参与投标并阐释理由。在第一轮投标之后,由创作者阐释诗歌依据与美术表现手法,学生和教师可自由提问或表达对画作的鉴赏意见。此阶段后再进行第二轮投标,选出得票最多的两幅画作。这样的情境创设为后续的教学安排留有了弹性,并规划了基本的教学路径,同时满足了以学生为探索主体的要求。

(二)设计螺旋式上升的教学环节

融合课程的设计最终指向提升学生综合素养,这种提升应该是以认知冲突为基础,而如何自然地让学生产生认知冲突,并帮助学生在冲突中实现思维提升是教学环节设计的关键。

以《梦游天姥吟留别》为例,从美术学科的角度来看,这节课属于美术鉴赏门类,指的是运用感知、经验、知识对美术作品进行感受、体验、联想、分析和判断,获得审美享受并理解美术作品与美术现象的活动。在设计教学环节中我们希望学生可以从“自发式鉴赏”转向“感悟式鉴赏”,进而达到“社会学式鉴赏”。“自发式鉴赏”指的是学生利用以往的审美经验对美术作品进行欣赏,而“感悟式鉴赏”指的是基于情感碰撞和意境理解完成对美术作品的欣赏,“社会学式鉴赏”指的是从内涵与文化出发,对美术作品进行描述、分析、解释、评价。我们通过将文学作品中的形象诉诸于美术表现,又在美术作品中解读文化与内涵。

在此之前,学生先以《梦游天姥吟留别》为蓝本,通过对文字的理解与想象进行绘画表现,而在课堂中,我们反观美术作品是否能够表现诗中的意境与文化。在这一过程中,提高了学生的审美情趣、鉴赏和创造的能力。具体而言,学生会经历四个阶段:自发式鉴赏——鉴赏评述——感悟式鉴赏——观点同化或顺应——社会学式鉴赏。

体现在环节设计中,我们设计了两轮投标。在第一轮投标中,学生凭借已有的审美经验自发地对画作进行赏析投标,这种审美是直观而自主的,同时教师投标时间也选在学生投完之后,以防对学生投标产生影响。但在学生投完之后,教师也参与投标,为学生提供新的鉴赏思路。而随后的创作者陈述诗歌依据和美术表现手法时,可为其他学生提供不同于鉴赏者的新视角,鉴赏者与创作者在此时会产生审美矛盾,这样的审美矛盾是促使学生思考的重要契机,为学生的深度学习奠定了基础,此时教师对创作者的发问或是评论既可以帮助学生提升到感悟式审美,也可以进一步激化这种审美矛盾,学生会进行观点的同化或者顺应。而第二轮的投标则是把这种观点的变化以直观的形式呈现出来,在最后总结部分教师则从审美的层次方面进行总结,帮助学生到达社会学式鉴赏层次。

从课堂实录来看,第一轮投标学生比较倾向画面绚丽构思奇巧的,而在第二轮的投标中,学生则可以欣赏线条落拓、画面简洁却能体现李白精神特质的画作。这种转变可以看作是学生鉴赏层次提升的外在表征。

(三)利用美术语言建构诗歌的精神世界

学科融合最关键的在于“融合”。如何帮助学生在鉴赏画作的过程中建构诗歌的精神世界是一个难点。以《梦游天姥吟留别》的课堂实录为例:

学生1:我喜欢这幅“霓为衣兮风为马,云之君兮纷纷而来下”。这幅画采用了竖版的构图,然后它有一个特点就是太阳在画作比较靠下的一个地方,上面全部都是神仙,正应了神仙在天上,在太阳之上的存在。而且画作中有人物还有景物,但这些人面容都非常模糊,有一种梦幻的感觉,正好体现了游仙诗这种如梦似幻的感觉。还有就是画作中左边和右边的景物成一个九十度倒置的状态,也是为了体现梦境而设计的。

学生2:跟之前那些同学说的一样,我也很喜欢这幅画模糊的处理,然后画作中人物的衣服包括景物的色彩非常的鲜艳,有一种瑰丽的感觉,符合李白的风格。

语文老师:我也想把我的一票投给这幅画。我刚刚听同学阐释的理由就想到一句话,叫英雄所见略同。我看到这幅画的第一印象也是觉得色彩瑰丽,画面倒置的构想非常浪漫,具有梦幻色彩。但我仔细欣赏这幅画,我被画中的这个骑白马的少年吸引了,他是谁?

学生3:云之君。

学生1:也可以是李白,反正在梦里。

语文老师:有同学说他是李白,是的,我也觉得为什么不能是李白?他让我想到15岁仗剑走天涯的李白。我们看这幅画中还有一个穿黄衣的中年人,他又是谁?除了中年李白之外不做第二人选,对不对?这两个人物象征了李白不同时期的精神状态,并形成了一个对照。中年李白处在画作的最下方,似在梦境之中,又似在梦境之外。因为他是背对着我们,所以我们并不知道他在看什么,也许他看到在这个神仙洞府中,少年的自己依然是意气风发的少年郎。而此时的自己已经44岁了,他被赐金放还,心中满是不平。我们发现李白在诗歌中的两个精神层面其实都体现出来了。所以我觉得这幅画除了它画面的瑰丽外,最重要的是它能够体现出李白当时的那种心境,所以我很喜欢这幅画。