指向系统思维发展的记叙文写作微项目教学实践

作者: 毛雨鑫

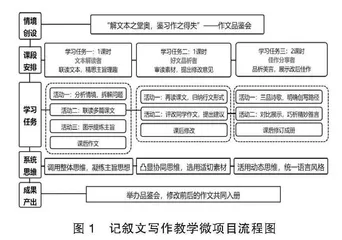

摘要:“双新”背景下如何通过记叙文作文训练培养学生的系统思维能力,解决中学生记叙文主题平庸、情节平淡、语言平乏的问题是中学语文教育的关注议题。通过微项目的教学形式调用整体性思维凝练主旨,凸显协同性思维选用素材,活用动态性思维美化语言,化解学生记叙文写作的常见疑难,为跨单元实施作文教学提供支撑。

关键词:系统思维;记叙文写作;微项目

《义务教育语文课程标准(2022年版)》中将“思维能力”确定为学生的语文核心素养之一,在新课程和新教材的“双新”背景下,作为教育教学的研究者和实施者,中学语文教师应意识到培育高阶思维对学生增强自主意识、深度探究能力的重要作用。高阶思维能力培养的重要性不言而喻,但囿于写作教学的实施难度,教师常常难以系统地开展记叙文写作实践活动,长此以往,学生难以将单元间的知识加以统整,也缺乏在写作过程中运用系统思维合理架构全篇的能力。指向高阶思维发展项目化教学的应用与推广可以很好地解决这个问题。项目化教学追求在真实的情境下培养学生解决问题的必备品格和关键能力,在完成情境任务的过程中,学生的思维水平将呈现螺旋式上升的趋势。同时,微项目的教学课时相较于完整的项目更契合一线教师教学需要,基于此,本文将针对如何开展记叙文写作思维提升的微项目作出探究。

一、研究缘起:一次“朋友给我打伞”引发的思考

七年级一次期中考试考查了命题作文《他/她是我眼中最靓丽的风景》,该作文要求学生选取印象深刻的某一人物,选取“我”与该人物相关的代表性事件,撰写600字以上的作文。本以为该命题与学生生活息息相关,学生作文会百花齐放,但当答题卷呈现在面前,方知让学生印象深刻的多是“下雨天没带伞,好朋友为我打伞”的陈年老酿。看罢两个班近80位学生的作文,有不下8人都经历了雨天无伞的遭遇,还有5位是老师带病上课,3位是生病被父母照顾。此外,学生语言贫瘠,会将与主题无关的事件一一列举,看似内容丰富,实则多是流水账,现将学生记叙文写作现状归纳如下。

(一)“浅”写作:低阶思维写作,缺失故事主题

本次命题作文,学生多有将“命题”理解为“主题”的,也有在作文过程中迷失主旨的。在记叙文写作中,学生普遍存在惯用低阶思维写作的现象。低阶思维写作指的是学生在写作过程中只注重呈现事件和表面的描述,缺乏深入思考和故事主题的构建。当学生将关注点聚焦于表面的细节和事件,缺乏对于故事主题的整体把握和合理展开,势必会导致作文内容缺乏深度和内涵。

有位学生选取“外婆种莲”的题材作文,用朴实淡雅的语言生动描述了外婆种植莲花后将莲花赠送给好友的画面,当朋友夸赞外婆种的花好,外婆咧开豁了牙的嘴,笑得很灿烂。

“您太客气了!”有的奶奶会笑着托起花。外婆则会笑答,“哎!一家人,说什么话呢!”有些奶奶则会嫉妒道:“你这手咋就这么巧呢?瞧这花,刚种时还奄奄一息,现在就活过来了!”外婆的脸上则会漾起一抹自豪与害羞的红颜,久久无法散去,如少女的脸颊。

可惜的是,学生仅写到此处且就停笔,没有继续点题升华,单写此人好,但没有发生切己的联系,没有触动自我的生命体验。

(二)“繁”写作:拼凑堆砌材料,迷失故事主线

由于缺乏一定的筛选判断能力,学生常会撷取日常生活的惯用表述,通过拉扯堆砌素材的方式来“填满”作文格,这种方式虽然解决了字数的问题,但对于材料与主题的关联度、成文的深度并没有保证。

有一位学生想通过描述流感高发季老师留校做消毒工作的事件表现老师的责任感,但是却用了大量篇幅来写“我”出门看到很多人戴口罩、老师告诫大家要戴口罩这些琐事,其中一段是这样写的:

我们有一次好几个同学没来上课,原来是他们得了流感,我们大吃一惊,经过一次又一次的讨论,大家乱成一团。这时,刘老师戴着一个大口罩走进了教室……

学生耗费大量笔墨描写与主题毫不相关的事件,没有将与主题无关的事件略写,也没有意识到应将体现刘老师尽责留校的事件详写,致使主次不清,得分不理想。

(三)“茫”写作:语料普通平实,泛泛讲述故事

环境描写是学生展开故事的常见方式,不过由于语言积累不够丰富,学生常常一笔带过,无法将读者带入描述的场景中。同时,学生在语言的使用方面还存在不规范的情况,网络用语、消极负能量的词汇偶有出现,这些都突显雅言训练的重要性。一位学生选取了外卖骑手捡来小区里被遗弃的婴儿并决定抚养的事件,赞扬外卖骑手的善良。开篇两段是这样写的:

我们的生活中有这样一些人,他们默默奉献却要受人辱骂,他们无悔付出、努力勤奋却被人们说是无用之人,让儿女长大以后不要像他们一样,这就是外卖员。

那是一个周末,烈日炎炎,我跟我妈妈一起去小公园买菜,忽然,我听到了“哇哇呜~”的婴儿啼哭,这声音是那么心酸。我朝着哭声寻去,眼前的场景震惊了我的三观……

这位学生或许想通过先抑后扬的方法突出外卖骑手的善良,但是使用了许多不适合的语汇来造成情感的反差,这反映出学生语言表达上需要系统的思维指导。

上述的语料在学生作文中俯拾皆是,这些问题都反映出学生思维水平仍具有较大提升空间,需要在合理选材的基础上习得条理清晰的行文能力。

二、探索实践:记叙文写作之微项目实践

通过设置基于现实生活的情境,引导学生完成写作的过程可以有效提升学生的思维水平和实践能力。七年级上册的文本中,《散步》《植树的牧羊人》《走一步,再走一步》运用了叙议结合的方式来凸显主旨;《散步》《走一步,再走一步》《阿长与〈山海经〉》情节一波三折,增强了文章的可读性;《天上的街市》一诗用了唯美瑰丽的语言凸显作者的美好愿望。因此接下来就系统思维的培养选取《散步》《植树的牧羊人》《走一步,再走一步》《阿长与〈山海经〉》《天上的街市》五篇文章构成跨单元学习材料,以此为例进行记叙文写作微项目教学实践的展示。

从写作心理学的角度分析,学生学习写作的步骤可归纳为“模仿——掌握——熟练——创新”,这就意味着学生需要借助课文的联读分析,提炼出其行文范式,再加以运用。在记叙文作文微项目教学中可以遵循“问题拆解——范例展示——学生仿格——生生品评——评后仿格——美文共鉴”的思路。具体操作如下:

首先是创设激发学生学习兴趣的驱动性问题。依据GRASPS的项目任务情境设置工具,并联系学生所处地区、学校的具体情况,设置符合学生学情的情境。

J12共同体联考结束后,我班的记叙文写作成绩并不理想。为切实提升班级的记叙文写作水平,语文老师决定以此为契机开展“解文本之堂奥,鉴习作之得失”的作文品鉴会(SPS),希望最终能作为佳作分享者参与到活动中(GR)。你将如何通过课本范例的学习写出一篇优异的记叙文,最终在班级(A)展示呢?

向学生出示真实的情境后,他们就会有主人翁意识积极主动地参与到项目活动中来。教师需要帮助学生明晰“学什么”的问题,即明确情境中的写作要素。其中,“提升记叙文写作水平”是写作目的,“开展作文品鉴会”是写作任务,“成为佳作分享者”是写作手段,接下来便是解决“怎么学”4课时的微项目实施步骤。

(一)联读文本,精思主旨理趣

唯物辩证法认为,整个世界既是相互联系的整体,也是相互作用的系统。系统思维的整体性原则要求在研究过程中,始终将探究对象视为一个系统,将其置于系统环境中进行全面、深入的分析和理解。[1]坚持整体性思维,需要学生在通览作文试题要求时,聚焦其中关键词句,在凝练出文章的主旨后,选择适切的叙议方式,从而合理架构出结构严谨的思路。

在项目的第一课时中,首先引导学生对情境进行深入分析,并拆解问题。在这一阶段,学生需以小组形式展开头脑风暴,探讨如何撰写一篇优秀的记叙文。通过分析,学生可归纳出涉及主旨、选材和语言的二级问题,再依次向下拆解得到三级问题,为后续教学奠定基础。

问题拆解后,教师可指导学生联读三篇作品,对其叙述方式和揭示主题的手法进行分析,以整理出三种主旨升华形式。如以叙事散文《散步》为实例的“以小见大,先议后叙”,文章通过散步这一日常行为,探讨生命传承与尊敬长者的宏观主题。其次是“由此及彼,夹叙夹议”,以小说《植树的牧羊人》为例,通过赞扬主人公的无私奉献,赞美同类人物。最后是“由特殊到一般,先叙后议”,以《走一步,再走一步》为范例,透过父亲鼓励“我”从悬崖上爬下来的小事,汲取经验,理解化大为小,逐步克服难题的方法。教师可引导学生依据记叙内容,选择适宜的议论方式,实现主旨提升。

依据图示理论,为使知识以其特有的形式有利于理解和应用,教师需要协助学生将其以结构化的形式建构并储存在大脑中。因此,在后半节课中,教师可指导学生运用图示来加强他们对于典型文章及主旨的理解,进而建构写作支架。整堂课结束后,学生即可确定描写对象,选取可以凸显人物特性的典型事件,随后考虑采用何种叙议方式以深化作文主旨,达到使所选人物“深入人心”的目标,形成整体性思维的闭环。

(二)审读素材,提出修改意见

协同性概念强调,在系统内部的子系统与各要素之间,以及系统与外部环境之间的相互作用和相互联系中,呈现出规律性的协调与协作现象。这一特性关注系统运行过程中各组成部分之间的默契与配合。记叙文写作注重以主题为核心,以材料为辅助构建主题思想,这与协同性思维的理念高度契合。同时,材料需要紧扣“真”来选取,真实的生活体验才能触发真实的情感表达。记叙文写作讲究真实的生活经历,这不仅是为了打动读者,更是为了唤醒写作者的内心,以此抒发体悟,实现与读者的情感交融共生。

清代的袁枚在《随园诗话》中说:“文似看山不喜平。”意指文章好比名山胜景,只有层峦叠嶂,曲折回环,方能叫人流连往返。许多学生在写记叙文时,将关注点放在叙事的完整性,情节却平铺直叙,见头如尾。实际上,在选择适切的素材后,还需如实地、有层次地将事件铺展开来,展现其复杂性与曲折性,作文才不至于单调。

项目的第二课时,引导学生对比联读板块二的三篇文章,并以《散步》为例,通过作业本“学会记事”篇帮助学生辩证思考文章情节。《散步》以起承转合的形式组织全文,通过家人意见不同制造波折,增强可读性。在七上必读名著《朝花夕拾》中的《阿长与〈山海经〉》中,鲁迅通过先抑后扬的手法,凸显长妈妈人性的良善。在《走一步,再走一步》中,以起承转合的形式架构全文,通过制造转折来吸引读者,最终导出文章旨意。这些情节转折,皆为事件的发展、人物形象的塑造起了推动作用,最终为主旨的凸显服务,这与协同性思维高度一致。

课程的后半段,教师应充分激发学生的积极性,在展示评价量表之后,动员全体学生对至少三位同学的作文进行评价,重点关注作文的行文方式。这一环节旨在促使教师将课堂主导权“归还”给学生,引导学生发挥主观能动性,积极运用所学知识发现问题、解决问题。每篇作文都有其优点与不足,启发学生进行辩证思考,有助于他们在未来的写作过程中关注类似问题。课后,学生应根据同学给出的评价意见,有针对性地对自己的作文进行修改。下面展示的是一位学生根据同学提出的意见作出的修改。小作者以夹叙夹议的方式多次点题,“靓丽”的是送出的莲,是珍惜莲的友人,更是分享善意的外婆,她们一同构成了最美的风景。而作为旁观者的“我”也耳濡目染,愿意付出自己的善,成为他人眼中美丽的风景。

如:学生作文评改前后对比

修改意见:

①老师说考题中的“靓丽”承担了本次作文主题升华的关键任务。外婆的什么行为可以被定义为“靓丽”?这个“靓丽”的行为给“我”的生命带来了怎样的影响?这些便是可以抒发议论之处。

②好友在接受外婆送的荷后可以“我”的视角增加相关描写。