大概念理念下单元梳理拓展课的可实践路径

作者: 陈雨露

摘要:围绕大概念引领下的单元梳理拓展课的设计思路和方法展开具体论述,以必修上第三单元的教学实践为例,探究大概念理念下展开教学设计的几种可行性方法和思路。具体呈现如何围绕大概念设置主问题,推进学习任务的完成,从而帮助学生理解学习内容和知识的内在逻辑与方法,提升学生对单元学习任务的认知、掌握与迁移。

关键词:大概念;单元梳理拓展课;可实践路径

《普通高中语文课程标准(2017年版)》中第一次明确提出了“梳理与探究”的概念。何为“梳理与探究”?“梳理”应以学生为学习主体,促使学生在学习过程中建构起自身对知识的整理和反刍,对所学知识进行系统整理并形成知识体系。“探究”则是指学生在上述梳理的基础上,对语言材料和具体文本等进行知识的结构化,形成对知识的整体认知,学习方法和策略的总结与迁移运用。笔者尝试通过对统编高中语文教材必修上第三单元——古诗文单元展开梳理拓展课的设计与活动[1],对本单元所涉及的诗歌鉴赏知识进行系统化地构架,并对其中所涉及的学科大概念、单元大概念等进行整体把握与梳理,进而对如何进行单元梳理拓展,梳理拓展单元内的哪些内容,可从哪些角度与思路展开可行性的教学设计等问题,进行思考与总结。

一、大概念理念与单元梳理拓展课的内在关联

“大概念”理念指明了单元整体所蕴含的教学价值,正如有学者所认为的,“语文学科大概念是指蕴含在语文学科事实中的核心概念,包括学科思想、学科原理和思维方法等”[2],大概念起到串联、深化、结构化的作用,在实际操作层面更是一种整体统观、统整迁移的教学理念。

单元梳理拓展课具有整理课的特点,在单元的单篇教学之后,应当围绕单元文本涉及到的有共性特点的内容和方法,综合、提炼主题,进行梳理、讲解。但又不能等同于传统意义上的复习、整理课,否则就不能体现梳理拓展的要义,不应以知识点本身的梳理为重点和目标,而应重视对知识的深度挖掘,重在方法与思维的指导与拔高,注重对隐藏于单元文本背后的思想、原理和方法的勾连与探究。单元梳理拓展课的教学目标应引导学生打通单元知识,建立整体的知识体系和思路方法。它应是对整个单元教学的一种提炼、补充、拓展和升华。因此,单元梳理拓展课的设计思路或可围绕语文要素、语文学科大概念和单元大概念等展开。大概念理念引领下的单元梳理拓展课能够调动学生的“比较思维”“梳理分析”“迁移运用”等。

二、重视思维,梳理提炼学科内的核心原理与方法

对老师的教学设计来说,是从抽象(教师自身得先清楚这节课的核心概念是什么)到具体(结合具体文本和语言)再到抽象(为学生提炼方法、原理)的过程。而对学生的学习而言是从具体(鲜活的情景任务)到抽象(方法、原理)再到具体(能够迁移出去,解读其他文本)的过程。因此,在教学设计中,笔者首先对单元所涉及的“大概念”进行了层级梳理,这是对单元知识结构化、系统化的第一步。

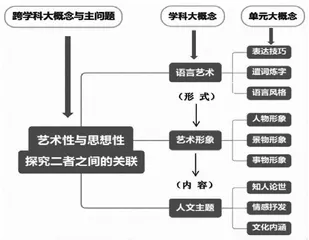

对单元涉及到的“核心的概括性知识”——大概念的提炼和梳理,综合了课程标准、学习任务群、单元导语、学习提示、单元学习任务以及单元的文体特点等。值得注意的是,在必修上诗歌单元的学习导语中,明确强调了,学习本单元旨在让学生掌握鉴赏古诗词的方法,感受体会诗人的精神世界及其对社会人生的思考。这实际上涉及到了文学艺术中普适性的艺术形式与艺术内容的问题,可视为跨学科的大概念。而艺术性与思想性之间的关联问题,是切入各门艺术的一种普遍有效的解读和学习路径。如能让学生在学习过程中,对这个问题有意识、有领悟,无疑是在思维和认知层面提升了学生的艺术鉴赏品位。

但这样上位的、宏观的能力目标的达成,在语文学科中还应立足语言、形象和主旨,尤其不能脱离“语言建构与运用”这一基本的语文核心素养的指向。因此,在必修上诗歌单元的梳理拓展课中,笔者又结合诗歌的本体特点,从常见的诗歌鉴赏的角度和方法入手,对上述“语言”“形象”“主旨”等语文学科大概念进一步分解和细化。

《普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)》中对“文学阅读与写作”任务群的学习目标与内容,进行了如下描述:“根据诗歌、散文、小说、剧本不同的艺术表现方式,从语言、构思、形象、意蕴、情感等多个角度欣赏作品,获得审美体验,认识作品的美学价值,发现作者独特的艺术创造。”[3]因此,在贯通单元诗歌文本内容的基础上,笔者基于上述分析,梳理出了能够深入语文学科核心的、体现诗歌鉴赏基本知识和方法的大概念,图示如下:

基于以上思考,笔者进一步明确了单元梳理拓展的设计从必修上第三单元文本的文体特征出发,围绕大概念和单元学习任务,选择依体而教的思路,力求能立足语文学科的本体特点,教出古典诗词的特质与内核。

三、基于大概念单元梳理拓展课的教学设计思路与方法探索

以大概念为引领的单元梳理拓展课,旨在促进学生对学科基本问题和知识的深度理解、迁移运用以及对学习方法与策略的总结、内化。因此,以大概念为理念构建单元梳理拓展课,应力图做到以点带面,承载单元乃至学科教学的基本内容,突出单元教学内容的深度和广度,使单元乃至学科内的知识和方法产生勾连,从而突出学习的过程性和推进性,注重学生思维品质的训练与提升。这就需要调动教学智慧,在了解学情的基础上敏锐地发现学生的难点和盲点,以学科和单元大概念为引领和归宿,贴合单元文本内容和单元学习任务,将大概念拆解、转化为具体的学习要素和问题,制定有效的教学方案。

笔者尝试从不同角度和思路对必修上第三单元展开单元梳理拓展课的教学设计,并试图对这四节课进行反思和方法提炼,也是想借此对单元梳理拓展课设计的可行性路径和教学策略进行思考和探索。

(一)围绕单元大概念,贯通单元文本的写作逻辑

必修上诗歌单元的编写逻辑,是让学生通过阅读不同体式的古典诗词体会古典诗词的思想和艺术魅力。第一节梳理拓展课从“情景关系”入手,设置主问题“诗词是如何借助景物来表达独特的思想情感的”。“情景关系”这个关键词,可以理解为学科内的、尤其是古诗词鉴赏中的“核心的概括性知识”[4]。“情景关系”也是对前述单元大概念“景物形象”“情感抒发”“表达技巧”等的进一步细化和综合。

这节梳理拓展课的基本思路是找到了单元内古诗词的写作逻辑,即中国古典诗词作者常常将个人的感受融入到特定选取或营造的具体物象中,通过多种表现手法借助具体的景物或画面来表达思想情感。把握了这一共性的连接点以及其中可凝练、迁移的鉴赏方法,在具体的文本分析中进行操练运用,通过引导学生深入体会作者对景物的选取和描写,关注景物描写的角度和手法,进而理解诗词作者借景物所传递出的不同的思想情感,探究作品背后作者的人生境遇和审美情趣。

以“情景关系”这一核心概念切入,在情景化的导入和结合文本的具体讲解中,最终为学生明确了一条鉴赏诗歌的具体路径和方法,即在阅读时,要通过关注景物描写的角度和手法,归纳提炼景物的具体特征,进而理解诗歌丰厚的内涵和作者独特的思想情感。最终明确了一条赏析诗词的方法思路:描摹景物画面,明晰绘景方法,体会情景关系,探究内涵意蕴。

授课中,并不是将“情景关系”这个基本概念直接告诉学生,而是在具体的文本分析和阅读体验中,让学生逐步意识到,这个核心概念是理解诗歌的关键,让他们有意识地建构起这个概念。这节课也回应了前述学科和跨学科的大概念,着力引导学生去思考诗歌内容和形式背后所蕴含的逻辑关联与思维方法,在具体又有差异的文本中理解诗歌写景的艺术手法对思想情感生成的意义,促进学生对诗歌背后的深层次问题和学科原理进行深入思考和理解。当学生再去分析诗歌相关的写景、意象、手法和技巧时,就会从深层次理解学习内容和学习目标,理解为什么要这样做。这或许是达成迁移能力和核心素养的有效路径。

实际上,上述从单元文本的写作逻辑和方法的关联中去提炼单元大概念的方法,在其他文体的单元中也普遍适用。如,选择性必修教材用“专题研习”的形式组织单元文本,这类单元中的文本,通常围绕某一核心议题而展开。因此,有研究者对单篇文本涉及到的概念、内涵、情感主旨、深层次的文化意蕴、叙事视角、论证方法等进行梳理,找到单元文本间的差异与关联,提炼核心议题展开教学设计。

(二)以单元阅读为引领,落实单元写作学习任务

统编版高中语文教材以学科概念为核心,编写逻辑是综合地将阅读、写作、活动三者融合在一起,突出的是以读促写,以课文文本为写作资源,学以致用。因此,单元梳理课可围绕这个议题展开。以必修上第三单元为例,文学短评写作作为单元学习任务,正是对古诗词鉴赏能力的评价和总结,是对本单元学习成果的总结和固化。写作既是一个学习过程、学习活动和任务也是一种评价手段和目标。

单元写作梳理拓展课可在内容层面,聚焦文本的思想主题展开写作议题。如,包旭东老师的课例,设计了一个情景化写作“诸子之道”,从课文文本中提炼出议题——“儒家理想人格的养成”“老庄突破常规的思维方式”“爱的道德性与功利性”[5]等供学生写作。此外,还可以从单元文本的形式、写作方法和技巧的层面,拓展、延伸与迁移,如必修上第一单元的新诗写作,必修上第三单元的文学短评写作,统编选必上第四单元的驳论文写作,必修上第六单元、必修下第八单元可在写作思路、说理方法、论证方式等方面开展单元写作教学。

在必修上诗歌单元的第二节梳理拓展课中,笔者选择从“写作文学短评”这一单元学习任务入手,设置主问题“写作文学短评时,如何选择切入点,如何根据切入点展开深入地分析、评价”。本节课以《琵琶行》的文学短评写作为例,在具体实操中讲解写作文学短评时如何发现并确立文学短评的切入点,如何围绕这个切入点深入评论。在讲解中,明确了文学短评要抓住一点、深入来写的写作要领;明确了切入点要从前人已有的研究和评论中,以及我们自身对诗歌的感受和阅读经验中去找的方法;明确了短评写作的具体思路和推进评论的路径,即需要通过一系列追问,一步步分析作品给人带来的审美感受,评价作品的优劣好坏。如,可用以下追问贯穿、推进评论:这样写好不好?有什么艺术效果?这样写的目的是什么?这样写与诗人想要抒发的情感之间有什么关联?

在本节单元梳理拓展课的课堂小结中,再次对前述学科大概念进行回应,指出越是高明的艺术手法,越是能更好地传情达意,越是与主旨、情感之间有着很高的契合度,二者相得益彰。这提醒学生,在写作文学短评时要深入把握艺术形式与思想情感之间的关联,以推动文学短评的不断深入。本课的设计指向的核心概念是艺术技巧与情感主旨的关系问题。这个大概念是在上述层层追问、环环相扣的问题设置中,让学生自己去体会和建构起来的。对诗歌的教学而言,学写短评既是内容和目标,又是过程、方法和活动任务,本课指向的核心依然是作品的艺术性和思想性之间的关联,落实到语文学科内,可以理解为诗歌“表达技巧”与“思想情感”等的关系问题。

(三)依体而教,建构单元文体的知识与方法

在必修上诗歌单元的第三节梳理拓展课中,考虑到本单元汇集了不同时期、不同体式的诗词名作,且按照诗歌发展的先后顺序进行编写,又基于高一学生对诗歌体裁尤其是格律诗的体裁特点缺乏了解,笔者把第三节单元梳理拓展课的教学内容和目标定为:理解古体诗、近体诗、词等体裁的基本知识,辨析中国古代诗词体裁的基本特征及形式特点。希望学生通过对诗歌文体知识和方法的学习,深入理解单元主题和诗歌的思想情感。

这节梳理拓展课尝试引导学生熟悉古代诗歌的体裁、形式等基础常识,梳理古典诗歌的源流,比较不同体裁的诗歌在艺术特色方面的异同,让学生增进对古代诗歌发展的路径、脉络和规律的了解,帮助学生更好地理解和欣赏诗歌。其中,重点讲解了近体诗中律诗的押韵、对仗、平仄等原则。引导学生运用上述所学思考:必修上第三单元的诗歌分别属于哪类体裁?具体说说各篇目所体现的体裁特点。最后,结合文本分析,以表格的形式呈现第三单元诗歌的格律特点。其中的教学难点是对《登高》一诗的格律尤其是平仄的讲解。本节课的教学思路和方法是,依体而教,依托单元文本,建构诗歌的文体知识与方法,引导学生形成文体意识。

最后,引导学生深入思考,不同的平仄排布,使得律诗的格律产生不同的节奏效果,与诗人的遣词相合,共同服务于诗人表情达意的需要。不同的体裁,在形式上的要求,本质上也是服务于诗歌的深层旨趣和情感。聚焦必修上第三单元体裁形式的变化进行梳理,建构起对诗歌体裁常用的艺术手法、语言语体风格、内容表达等方面的梳理拓展,引导学生明确体裁的基本特征和形式特点,进而思考体裁的形式特点对内容表达的深刻影响等,培养学生深入思考和归纳总结的能力。这在引导学生领悟单元大概念的同时,对文学艺术的本质问题进行思考,也是在回应前述“艺术性”“思想性”“语言形式”“思想情感”等大概念。