统编小学语文教科书革命传统选文的现实样态、时代挑战与推进理路

作者: 钟国玉

摘要:通过构建统编小学语文教科书革命传统选文的分析框架,梳理其主题内容与编排情况,发现内容上,该套教科书高度注重革命传统教育内容的表达。编排上,选文数量占比较大,分布呈现递增趋势;选文时期覆盖全部革命历程,以新民主主义革命时期为核心;选文体裁分布以记叙文为主。当前革命传统选文面临的挑战:强化革命文化社会记忆的内容略微不足,选文时期中新时代意义的体现有待更新,体裁分布对高年级学生思维发展略显欠缺。未来编者在推进统编小学语文教科书与革命传统的深度融合中应在丰富革命传统的呈现形式,强化时代发展内容,优化选文体裁分布上做进一步探索与实施。

关键词:统编小学语文教科书;革命传统选文;主题内容;编排情况

2021年1月,教育部印发《革命传统进中小学课程教材指南》(以下简称《指南》),这是首次对小学革命传统教育做系统、全面的指导,回答了革命传统“为什么进、进什么、怎么进”的问题,是实现革命传统教育整体化、长效化的重要举措[1]。统编小学语文教科书承载着促进学生语文学科核心素养形成,传递革命文化和培育时代新人的使命[2]。为此,根据《指南》的指导,研究尝试构建统编小学语文教科书革命传统选文的分析框架,梳理其主题内容与编排情况,在此基础上剖析革命传统融入教科书所面临的时代挑战,并站在儿童的角度,提出下一步探索实施的思路。

一、分析框架

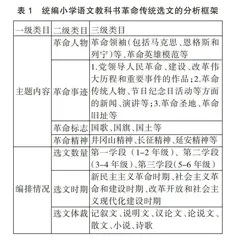

本研究以2023年12月修订版《义务教育教科书·语文》一至六年级12册教科书为研究对象,并选取该套教科书中以课为单位的革命传统选文进行分析(不包括拼音单元中的儿歌、“阅读链接”“快乐读书吧”“综合性学习”和“初识鲁迅”单元的选文)[3]。分析革命传统选文既要注重其内容结构,又要关注其表现形式。因此,研究从主题内容和编排情况两个维度构建革命传统选文的分析框架(见表1)。

主题内容方面,研究借鉴了陈先云先生对革命传统选文内容的划分,即国家、政党、榜样和民族精神四大领域[4],并结合《指南》对小学革命传统教育的内容要求,继而形成以四大内容领域为主题内容的二级类目,进一步依据《义务教育语文课程标准(2022年版)》关于革命文化的论述,最终确定以革命领袖、英雄模范等7个载体形式为主题内容的三级类目。

编排情况方面,结合主题内容以及选文的主要呈现形式,确定以选文数量、选文时期、选文体裁为二级类目。选文数量上,按照年级选文量为单位进行划分;选文时期上,按照《指南》中“覆盖全部革命历程,反映革命传统主要内容”的要求进行统计;选文体裁上,从文章体裁和文学体裁两方面对革命传统选文进行划分,最终形成13个三级类目。

二、现实样态

分析革命传统选文是全面解读教科书、挖掘革命文化教育价值的关键步骤。研究按照主题内容与编排情况两大类目梳理统编小学语文教科书革命传统选文,旨在深入体会革命传统的丰富内涵。

(一)主题内容

统计发现,统编小学语文教科书革命传统选文共42篇,分为四大类目及七个次类目。具体而言,同一篇文章会涉及多个领域(次类目),本研究以选文内容最贴切的方式进行划分(见表2),其中“革命人物”领域的选文数量占绝对优势(22篇,占52.3%),“革命精神”(9篇,21.4%)的选文总数与“革命标志”(7篇,16.7%)的选文占比接近,“革命事迹”(4篇,9.6%)的选文数量相对较少。

1.重温英雄人物,锤炼学生意志品格

统编小学语文教科书革命传统侧重围绕革命人物主题,涵盖政党及榜样两类选文(52.3%),旨在让学生重温革命英雄人物,拉近与革命英雄的时空距离,锤炼学生意志品格,赓续红色血脉。

第一,革命领袖和列宁等国外领导者是中国人民的主心骨,其鲜明的意志品格、爱国情怀是引导学生继承和发扬革命优秀品质的重要内容,教科书选取《吃水不忘挖井人》《为中华之崛起而读书》等作品,展现了毛主席、周总理等革命先辈艰苦奋斗、为人民服务、捍卫民族尊严、以身作则的意志品格和爱国情怀。第二,革命英雄模范、仁人志士是革命文化汇集的中坚力量,有助于引导、教化学生塑造高尚的品质,激励学生对古今中外的伟大人物生发赞叹与敬佩之情。教科书选取15篇选文,既有与小学生年龄相当的小庆龄、小英雄雨来,他们诚实守信、机智勇敢,也有抗日战争时期涌现的一大批革命英雄,如坚定不屈、热爱人民的刘胡兰、狼牙山五壮士等。

2.回眸革命事迹,砥砺学生奋进力量

统编小学语文教科书体现革命事迹的选文相对较少(9.6%),围绕党领导人民革命和建设的重要事件、革命传统人物的演讲稿、革命旧址三类选文丰富革命传统的书写,旨在升化学生心灵,砥砺学生奋进力量。

首先,党领导人民革命、建设伟大历程和重要事件的作品能帮助学生认识国家形成与发展中的关键性事件,感受党的伟大壮举,是学生学习革命文化的一个重要途径。教科书选取《开国大典》《冀中的地道战》2篇作品,标志着新中国成立时天安门广场的盛况和华北抗日斗争的胜利。其次,演讲稿《为人民服务》背后承载的革命事迹,有助于引导学生树立正确的人生观、价值观。最后,革命旧址是革命留下的重要痕迹,能使学生对革命历程产生更具象的认识,激励学生牢记历史,汲取奋进力量。教科书选取《圆明园的毁灭》一文,揭示了圆明园惨遭侵略者肆意践踏毁灭的无耻行为,激发学生不忘国耻、振兴中华的责任感与使命感。

3.体认革命标志,厚植学生爱国情怀

革命标志是革命历程中的标志、旗帜等,并涵盖在以国土、节日等为代表的国家标志中,代表着国家的主权、独立和尊严。统编小学语文教科书革命传统围绕国歌、国旗、国土三类选文(16.7%),致力于提升学生的爱国情怀与民族认同感。

国歌、国旗是国家的重要标志,教科书选取《升国旗》《神州谣》2篇作品,以国歌、国旗为载体,培养学生尊敬国旗、使学生从思想上热爱与赞美伟大的祖国。国土是国家主权权利管辖下的地域空间,是增强民族凝聚力的重要载体。教科书选取《小岛》《我多想去看看》《大青树下的小学》等5篇选文,激发了学生对祖国大好河山的热爱与向往之情。这些作品展现了各民族深层持久的爱国情感,强化了学生对革命标志的整体认知。

4.弘扬革命精神,筑牢学生理想信念

革命精神是弘扬革命传统的内在动力,是党艰苦奋斗的精神力量。统编小学语文教科书展现革命精神的9篇选文(21.4%),涵盖井冈山精神、长征精神、延安精神、“两弹一星”精神、雷锋精神,旨在筑牢学生理想信念,为学生成长培根铸魂。

井冈山精神是引导中国革命走向胜利的宝贵精神,如《朱德的扁担》赞扬了革命英雄朱德敢于担当重任、艰苦奋斗的高尚品质。雷锋精神饱含了为人民服务的奉献精神和刻苦钻研精神[5]。教科书选取《桥》《少年中国说》等作品,刻画了先辈们舍己为人、敢于献身和少年敢于钻研、勇于探索的精神。《七律·长征》《延安,我把你追寻》涉及长征精神、延安精神,赞扬了革命先烈不怕艰难困苦、奋发图强的优秀品质。涉及“两弹一星”精神的《千年梦圆在今朝》,弘扬了中华民族对美好梦想的坚持不懈。这些革命精神与民族精神一脉相承,为学生的学习与生活提供了精神引领。

(二)编排情况

内容编排决定表现形式,统编小学语文教科书革命传统选文是对学生进行革命传统教育的重要内容之一,但其具体编排情况会影响内容的发挥程度。

1.数量分布:选文数量占比较大,分布呈现递增趋势

统编小学语文教科书课文数量总计310篇,其中革命传统选文42篇。革命传统选文数量占比约13.55%。从选文数量上可看出,我国对培养学生国家意识的重视,教科书对学生弘扬和传承革命传统的强化。

各学段分布情况:第一学段10篇,第二学段13篇,第三学段19篇。革命传统选文的学段分布遵循了语文教科书螺旋上升的编排特点,选文数量随学段增高而稳步递增。由于革命传统与当代儿童的时空间距较大,递增式的数量分布充分考虑了儿童的学习经验或生活经验,旨在逐步引导儿童体认革命传统的深刻内涵。

2.时期分布:覆盖全部革命历程,以新民主主义革命时期为核心

统编小学语文教科书革命传统选文侧重选编新民主主义革命时期的作品。具体而言,新民主主义革命时期的作品最多(24篇),而社会主义革命和建设时期(7篇)、改革开放和社会主义现代化建设时期的作品(11篇)相对较少。可见,革命传统选文虽覆盖全部革命历程,但侧重选取新民主主义革命时期的作品。

新民主主义时期是革命文化的源泉,出现了无数敢于拼搏和无私奉献的革命爱国志士。如《刘胡兰》《梅兰芳蓄须》《灯光》,赞颂了刘胡兰面对残暴敌人时坚定不屈的品格,刻画了著名京剧艺术家梅兰芳的爱国思想和民族气节,展现了郝副营长不怕牺牲的大无畏精神。这些革命英雄的事迹和品格,有助于让学生体会革命的艰辛,感悟人物的崇高精神,培养学生的爱国主义情感。教科书侧重选取该时期作品,旨在使学生从源头上深刻理解革命传统,这与学生学习与体悟革命文化的价值规律相吻合[6]。

社会主义革命和建设时期、改革开放和社会主义现代化建设时期的革命传统选文具有丰富的时代性。但教科书中体现这两个时期的选文数量较少,教科书选取《呼风唤雨的世纪》《少年中国说》《我多想去看看》等作品,展现少年儿童敢于钻研、勇于探索的精神,激发了学生对外面世界的美好向往和对祖国大好山河的热爱。该时期的作品重在帮助学生建立民族自信心与自豪感,使学生能顺着时代的脚步,由学会理解到学以致用,寻找自身发展与革命传统内涵的平衡点,做传承和弘扬革命传统的实践者。

3.体裁分布:以记叙文为主

统编小学语文教科书革命传统选文体裁类型多样,共涉及7种。记叙文最多22篇,诗歌次之,共7篇;散文5篇,其余小说、说明文、议论文、论说文数量较少。在学段分布上,第一学段以记叙文(6篇)和诗歌为主,第二学段有记叙文(9篇)、散文、说明文与议论文,第三学段除议论文外,其他六种文体均有涉及,以记叙文(7篇)和散文为主。

选文体裁以记叙文为主,彰显编者重视以叙述性方式呈现革命传统内容,落实语文课程的培根铸魂。如《不懂就要问》《手术台就是阵地》等作品,分别记叙了孙中山小时候在私塾学习时明知可能挨打仍向老师提问的故事和白求恩大夫不顾个人安危,坚持为伤员做手术,连续工作69个小时的感人故事。

诗歌、散文体裁的作品,是作者基于历史事件创作的文章,这类文章把学生的情感与景物相融。如《神州谣》《草原》等作品,使学生在优美的语言、节奏欢快的情景中感悟革命真谛,充分发挥学生朗诵等方面的优势。其他体裁的作品均是以真实历史事件为本,旨在实现语文课程的工具性。如小说《金色的鱼钩》、说明文《圆明园的毁灭》、论说文(演讲稿)《为人民服务》等,能使学生用多种方式感受革命传统的同时,锻炼学生的语文知识与技能,落实语文课程人文性与工具性相统一的宗旨,但这些体裁作品在教科书中的编排较少。

三、时代挑战

统编小学语文教科书充分发挥了语文课程“培根铸魂、启智增慧”的育人功能和传承革命文化的使命,但由于时代发展等不定因素的影响,还面临着以下几方面的挑战。

(一)强化革命文化社会记忆的内容略微不足

革命传统是党的“集体记忆”,也是人民的“集体记忆”,它作为社会记忆是弘扬革命文化的基础,强化革命文化社会记忆的主要方式有:实物方式——遗迹遗物;行为方式——典礼仪式;语言方式——歌谣、小说、戏曲和影视作品[7]。这昭示着一个地方的重大事件和人物故事、一座铭记革命史的纪念设施对强化革命文化社会记忆显得尤为重要[8]。教科书革命传统选文在上述几方面均有所展现,但不够充分,革命事迹选文相对较少,表现在革命遗址遗物、革命重大事件的数量略微不足,对强化儿童革命文化社会记忆略显薄弱。新时代弘扬革命传统需要牢记革命文化的光辉史记、纪念历史人物和事件[9],挖掘更多具有代表性的革命重大事件,能使党的光辉事迹和优良作风以生动鲜活的方式呈现,促进学生深刻认识革命事件的伟大壮举,把个人理想与国家事业始终紧密相连[10]。此外,习近平总书记强调革命传统教育从娃娃抓起,要重视知识培育,“瞻仰红色圣地”“参观遗址故居”等是继承革命传统的重要方式[11]。从教材功能看,教材本身会成为学生学习活动的资料[12]。教材所提供的资料旨在满足学生各种活动,帮助学生从文本角度了解各种活动的基本情况,使儿童在接受和掌握中实现对知识的理解。从这个层面来看,教科书为儿童提供丰富的革命遗址遗物、重大事件作品,在充分发挥教科书功能的同时,能使学生强化对革命文化的社会记忆。