统编版高中语文教材诗歌异文研究

作者: 蒋雨卉

摘要:异文指相同的内容在不同的书籍文献或者是传世版本中呈现出的不同文字面貌。古代诗歌在编入统编版高中语文教材的过程中会面临版本选择的问题,这给异文研究留下一定的空间。文章以唐李白《蜀道难》为例,从校勘学、版本学理论和教学实践两大层面对其中的异文展开原因分析,并且逐步分析异文的教学价值,为如何看待教材异文提供一定思路,最后深入到语文教学应用的层面。主要目的是将异文与教学设计、教学环节相结合,以期研以致用,为高中语文教学服务。

关键词:异文 诗歌 统编版高中语文教材 中学语文教学

在版本学和校勘学中,异文被定义为相同的内容在不同的书籍文献或者是传世版本中呈现出的不同文字面貌,即不同书籍或版本间在本应相同的字句上所呈现的差异之处。古代诗歌在编入统编版高中语文教材的过程中会面临版本选择的问题,目前教材一般选择更为通行的,或整体意境更为和谐的版本,但这并不代表未被选择的异文就无可取之处。适当地将异文引入教学,有助于创新教学形式和内容,并且帮助学生发展语文核心素养,走向深度学习和终身学习。

异文的研究可以侧重“求真”或是“求境”。由于“异文”过于专业性和学术性,目前中学教材中并未系统介绍其概念,但编者已有意将“异文知识”引入教材或考试命题中。例如,在统编版初中语文教材八年级上册第六单元古诗文后的“思考探究”题中,编者以苏东坡评陶渊明《饮酒》的一句话为材料,在此评论中就引入了教材版本和近岁俗本之间的异文比较。[1]在2004年湖北语文高考卷的古诗文阅读中,命题人以王湾《次北固山下》“潮平两岸阔”一句中的异文对比为出题材料。再有前几年,敦煌本《将进酒》即《惜罇空》问世,由于作品面貌发生了颠覆性变化,引起学术界甚至是民众的高度关注,不少教师在教学之余也会在课堂上与学生简单介绍最新研究成果等等。还有一些异文则在教学设计或考试试题中被处理为“某字换成某字如何”等形式。总之,异文正悄无声息地出现在语文教学之中。

笔者通过对统编版高中语文教材中的古代诗歌进行粗略的版本对照,发现大部分诗歌都或多或少地存在异文。对所有异文进行考究的工作量是极其繁重的,且很有可能导致分析全面但不深入。统编版高中教材选用了李白的三首作品,分别是《梦游天姥吟留别》《将进酒》和《蜀道难》,且李白的作品在各学段的语文教学中长期出现,其人其作的重要性不容忽视。在学术研究中关于李白的作品亦是研究的热点话题,甚至因为过于经典而难有新的研究成果。在查阅文献资料后,笔者发现关于《梦游天姥吟留别》和《将进酒》的异文研究成果颇丰,认为再提笔也只是赘述。而唐孟棨《本事诗·高逸》记载:“李太白初自蜀至京师,舍于逆旅。贺监知章闻其名,首访之。既奇其姿,复请所为文。出《蜀道难》以示之。读未竟,称叹者数四,号为‘谪仙’,解金龟换酒,与倾尽醉。期不间日,由是称誉光赫。”五代王定保《唐摭言》中也有相似的记载。虽然这些记载或是传闻或是文言轶事,但《蜀道难》为李白赢得盛名一事大致不假,也足以见得《蜀道难》在李白诸多作品中的重要性。[2]因此,笔者选择《蜀道难》为重点分析对象,综合理论和教学两个方面,从异文的产生原因出发,在溯源后进一步挖掘异文的教学价值,最后深入探究异文在中学语文教学中的使用问题,层层递进,以点带面,力使本研究成果兼有专业学术性和教学实践价值。

一、异文的产生原因

对于异文原因的探究,需先知“异”在何处,然后再合理归纳,针对不同类别做原因分析。本文以李白《蜀道难》为例,对异文进行整理和统计,以此对作品中字句的不同点有一个整体感知。然后从中进行分类,并列举部分异文进行细致深入的原因分析。

(一)异文统计

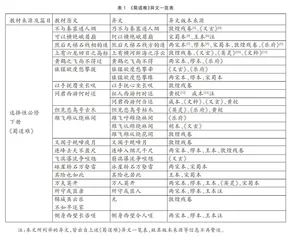

笔者通过查阅几本较为经典的关于李白集注集校的文献书籍,例如安旗笺注的《李白全集编年笺注》,瞿蜕園、朱金城校注的《李白集校注》,詹锳主编的《李白全集校注汇释集评》,根据前人对李白诗文集的校注和整理成果,做出如上页的《蜀道难》异文统计表(见表1)。且表中“异文版本来源”一栏皆出自上述书中的前言或凡例。

(二)异文成因分析

目前对于异文的分类主要根据的是汉字的三个基本要素形、音、义。例如,“可(一作何)以横绝峨眉巅”“然后天梯石栈相(一作方)钩连”可归纳为因音近形成的异文,“砯(一作冰)崖转石万壑雷”可归纳为因形近形成的异文。“万夫(一作人)莫开”可归纳为因义近形成的异文。但从形音义的角度上考虑,并不能清楚明晰地将所有异文囊括其中,例如对古书中的脱文、衍文等并不能明确地做出分类判断。因此,我们仍需对异文进行溯源,从产生原因上进行分析,在更全面地了解异文后再做下一步的研究。

房本文对唐人选唐诗和通行版本中的李白诗歌进行比较。李白托人所编的可归入手稿系统,即唐李阳冰《草堂集》和魏颢《李翰林集》,发展到宋宋敏求《李白集》,以及其后的宋蜀本、咸本等都可归入此系统。而唐人选唐诗如敦煌残卷、《河岳英灵集》《又玄集》多属于传抄传唱系统。属于同一系统内部的异文更具有统一性,产生原因更为类似。[14]较之存有李白文集的各版本,敦煌残卷与《河岳英灵集》编于李白生前,最接近写本年代,因此也许更接近于作品原貌,其价值不容忽视。其次是宋蜀本,因免除了宋代以后文本的广泛流传所导致的异文干扰,且由于其自身对作诗地点、时代先后等的分类编排,异文条目列举清晰而全面等优势,为异文的真伪优劣判定提供极大的参考帮助。

异文的成因涉及多方面的问题,但大致上可以根据房本文所提出的手稿系统和传抄传唱系统来分类。从手稿系统即作者自身的文学创作看,作者对于自己所写作品会不断进行打磨,部分修改会使作品精进,亦可能使作品不如前。在过程中首稿作品流出,以至于社会上同一作品出现不同文字面貌。从传抄传唱系统即文学传播的过程看,一方面是后世在编订或抄录过程中,由于自身疏忽纰漏而无心错抄、漏抄,导致讹误;另一方面是后世抄录者有心修改造成异文,按照自身意志选择认为更优的版本抄录下来,或直接对文本进行修改和加工。以下根据上述成因举例分析《蜀道难》中的异文。

例:锦城虽云乐,不如早还家——无

本句诗可以从校勘学、版本学的角度对其成因进行分析。黄永武云:“本诗当作于‘初闻上皇仓卒幸蜀之时’,‘乐’从何来?寇盗未平,如何‘还家’,凡此皆与当时情境不合,大概是后人添加的。”[15]詹锳整理并汇总了四条关于《蜀道难》的解说:一是罪严武,二是讽玄宗幸蜀,三是讽长仇兼琼,四是即事成篇别无寓意。[16]由此判断黄永武的说法是基于奉玄宗幸蜀的情境,属于其中的一家之言,对其观点需要保持审慎的态度,不可偏信。根据房本文提出的《河岳英灵集》、敦煌残卷、《又玄集》同属传抄传唱系统,在同一系统内异文又具有稳定性,笔者认为可以通过同一版本系统的对照,分析异文产生原因。在《河岳英灵集》《又玄集》中皆有“锦城”二句,敦煌残卷很有可能是传抄者自身疏忽以致的漏抄。

例:其险也如此——其险也若此

关于本句,统编版教材中作“其险也如此”,而在苏教版教材必修四中作“其险也若此”。实际上“如”和“若”牵涉到的是比喻词产生和使用时代更替的问题。朱冠明认为比喻词从使用时代上划分有三个层次。第一层是“犹”“若”,“犹”在东汉以前被广泛使用,“若”的使用频率较高时期出现在先秦至唐代。第二层是“如”“似”,“似”是唐代最为普遍的比喻词,“如”从先秦时期起就很常用,二者在晚唐以后使用最广泛。第三层是“象(像)”,虽然在汉代就已出现,但在明代使用频率渐高,直至晚清才在口语中完全取代“如”和“似”。[17]“如”和“若”从出现的时间和频次上看都是合理的,故笔者认为是传抄者因二者意思相近而无意错抄导致的异文。

例:上有六龙回日之高标—上有横河断海之浮云

本句异文与原文对照变动极大,可排除是由无心错抄造成的。根据异文版本来源是敦煌残卷、《又玄集》《河岳英灵集》等文献,属于传抄传唱系统,可判定是后世抄录者有意为之。笔者推断有两种产生异文的可能性:其一,版本流传至后世修改之人时,发现“六龙回日”与“冲波逆折”不成对仗,其根据自身学识和文化修养对“上有”句进行改动,使外在形式表现更符合古代诗歌的特点和规范。其二,由于需要方便普通民众传唱,“六龙回日”的传说典故并不为大众所知,故需改得通俗易懂,朗朗上口,以便雅俗共赏。

例:以手抚膺坐长叹—以手抚心坐长叹

“以手抚心坐长叹”一句出自敦煌残卷,属于传抄传唱系统。笔者认为本处异文既可属于无心之失,亦可属于有意改之。《说文》云:“膺,胸也。”“心”和“膺(胸)”属于类义词,同为人体部位或器官,且二者在语义上有共通之处。古人认为“心”处于上焦,即胸腔。“膺”有“心间、胸臆”之义,例如“膺服”意为“谨记在心”,“膺堂”意为“心间”。“心”和“胸”在语言表达上经常互通使用,比较常见的有“了然于心(胸)”。因此,传抄者可能由于二者类义而做出无心修改。此外,还需考虑到传抄传唱过程中要求普及到人民群众中去,“膺”书写繁复不便抄录,且知晓其义的人多为上层文化人士,不利于诗歌传唱推广,传抄者考虑于此而有意改动。

二、异文的教学价值

“异文”作为汉语言文字学领域的专业术语,通常仅在版本校勘、古书注解中出现和使用,故一般只为专业学习者所知。目前多以学术的眼光看待异文,但将异文以通俗易懂的形式引入教学,会使实际的语文教学更为生动且深刻。笔者认为此举一方面打破了专业边界,将原本“束之高阁”仅供少部分人了解的内容适度普及到高中语文教学中,与更深层次的大学中的汉语言文学专业内容接轨,使语文学习具有一定的深刻性;另一方面符合《普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称“新课程标准”)中对课程性质与基本理念、学科核心素养与课程目标、课程内容等的要求,具有极大的教学价值。以下主要从“践行课标的价值导向”“丰富教学方式和内容”“提升学生的读写能力”三个层面对异文的教学价值进行阐述。

(一)践行课标的价值导向

新课程标准指出,语文核心素养主要包括“语言建构与运用”“思维发展与提升”“审美鉴赏与创造”“文化传承与理解”四个方面。[18]异文进入语文教学高度符合语文核心素养的培养要求。“语言建构与运用”既是其他核心素养的发展基础,又是所有语文实践活动的最终目标指向;既包含较为浅显的理解、建构语言,又包含更为深刻的反思、运用语言。异文最直观的就是呈现在字词句上的不同,学生首先需要认识到书面语言材料的差异之处,然后动用自身已有的认知图式、思维方式、情感体验、审美经验等,对异文进行全面细致的分析、鉴赏,最后反向提升自身各方面的能力,学会在语文学习、社会生活中独立自主地运用语言。以此形成语文核心素养四个方面能力发展的闭环,共同指向语文能力和终身学习能力的提升。

在新课程标准中,“情境”一词出现了34次,强调语文课程应在“真实的语言运用情境”中进行。与“情境”密不可分的还有“真实”二字,“真实”是从教师和学生的双重层面进行阐述的。教师在教学过程中需要提供真实且充分的语料资源,学生在学习过程中充分参与以使自己的学习活动真实发生。[19]“情境”的创设既要与学生已有的认知发生冲突,又要符合学生学习和探索新事物的认知特点和发展规律,在逐步探究和还原真相的过程中培养语文核心素养,增强学习解决问题的能力。异文是中国古典文献在传抄过程中真实存在的、极为常见的现象,亦可作为教师在教学中呈现给学生的兼有工具性和真实性的语料,促进学生的学习真实地发生。

语文课程评价方面,在高中学业水平考试和高考命题过程中,也越来越强调情境化的命题设计。异文可以作为一种考试命题的方式出现,既丰富了考试题型,又创设了真实的情境让学生判断并分析异文的优劣。学生在答题过程中需要调动已有的和正在学习的诸如认知策略、思维过程、情感价值等方面的知识和技巧,渐入学习佳境,以进行问题的深入分析和最终解决。[20]异文命题往往没有标准答案,给予学生充分的答题空间,教师在阅卷过程中可以从学生答题的形式和内容上看出学生的思维过程,反推自身教学中的不足,以便有针对性地进行下一个阶段的教学。