新诗审美教学的四个阶段

作者: 郑毅

摘要:传统新诗教学重教师的“讲解”“释义”,忽视学生个人的观察、体悟、理解和分析。而《普通高中语文课程标准》(2017年版2020年修订)为新诗教学指引了一条新路:把“审美”作为切入口,重新审视整个新诗教学过程。在教学过程相关理论和学习进阶理论的启示下,在新课程标准的指引下,重新设计新诗教学过程,形成独具特色的新诗审美教学四阶段:感受、体验阶段;欣赏、评价阶段;总结、运用阶段;创造、反思阶段。

关键词:新诗 审美教学 “新课标” 教学过程

“审美鉴赏与创造”是《普通高中语文课程标准》(2017年版2020年修订)(以下称“新课标”)中“学科核心素养”四方面素养之一。其具体表述为:“审美鉴赏与创造是指学生在语文学习中,通过审美体验、评价等活动形成正确的审美意识、健康向上的审美情趣与鉴赏品位,并在此过程中逐步掌握表现美、创造美的方法。”[1]在实际教学过程中,这一核心素养最易被冷落和忽视。教师只顾“教授”,学生只顾“学习”,“审美”因素迟迟难以融入和体现,审美体验、审美情趣也在“紧张而热闹”的教学中消弭殆尽。教师似乎无暇顾及,学生也茫然无措。“审美”的落空已是现实教学的必然。当然,这里只提“审美鉴赏与创造”,并不是忽视或放弃其他三个素养,而是在新诗教学中有必要凸显“审美”这一方面。在新诗审美教学中,自然无法绕开“语言”与“思维”,而且在“审美”的过程中自然也能增强学生对文化多样性的理解与包容,增强学生对中华文化的认同与自信。

传统新诗教学重教师的“讲解”“释义”,忽视学生的观察、体悟、理解和分析。阅读始终是个人的事,阅读新诗尤其如此。教师某种意义上的“越俎代庖”,往往使学生在阅读新诗时个人的观察、体悟、理解和分析落空,新诗的美感和意义也随之湮灭。当然,导致教师只关注新诗的“讲解”“释义”,原因有很多,这里不多作分析。因此,如何落实“审美鉴赏与创造”这一核心素养,是教学现实中必须面临的和必须解决的迫切问题。要解决这个问题,还是应从教学过程的改变着手。教学过程相关理论和学习进阶理论也许可以为我们打通新诗审美教学的“最后一公里”。

一、教学过程相关理论和学习进阶理论的启示

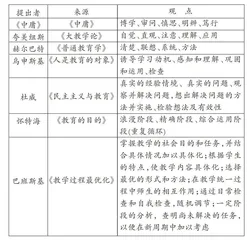

教学过程理论以哲学、生理学、心理学和系统科学作为基础,全面分析和研究教学过程的现象和问题,揭示教学过程的一般规律。教学过程是学生在教师的指导下,对人类已有知识经验的认识活动和改造主观世界、形成和谐发展个性的实践活动的统一过程。很显然,教学是一个包括认识和实践两个方面的活动过程,是一个认识和实践统一的过程。[2]而认识事物的一般规律是由感性认识到理性认识,再由理性认识到实践。所以,教育学历史上,许多关于教学过程的观点都符合这一规律。历史上几种主要教学过程理论如上表。在实际教学中,教学过程就具体化为一种教学环节或教学步骤、阶段。

美国国家教育委员会(NRC)的报告《将科学带入校园》(Taking Science to School)中给出的定义是:学习进阶描述学生对于某个主题连续的、更加熟练的思考方式,这些思考方式能随着学生对这个主题的学习和探究依次连续发展。学习进阶通过启发学生思考和提供对下一步教学的见解,使学生学习受益。然而,要使这些教学主张站得住脚,就必须设计和测试学习过程,以验证预期的推论是有根据的。[3]可见,学习进阶理论是从学生学的角度研究学习过程或学习阶段。尽管它针对的是不同学段对主题和概念的学习,但它同样促使研究者们试图寻找最佳的教学过程和教学阶段。[4]

无论是从“教”的角度,还是从“学”的角度,教学过程始终是教育研究者们关注的焦点。这对语文学科教学也有很大的启示。就新诗审美教学来说,改变当前新诗教学重“讲解”、重“释义”的现状来说,尤为迫切。

二、“新课标”对新诗审美教学的指引

(一)人类审美的重要性

关于人类审美的重要性,怀特海有一段精彩的论述:“根本的动力是对价值的鉴赏,是对重要性的认识,这在科学、道德和宗教中都是一样的。使个性与超越自我的东西融合,需要各种形式的疑惑、好奇、尊敬或崇拜,以及各种形式的强烈欲望。这种对价值的鉴赏为生活增加了不可思议的劳作;若没有这种鉴赏,生活将回复到比较低级的消极状态中。这种力量的最深刻的表现是对美的鉴赏,对已实现的完美事物的审美能力。……我们的审美情感使我们对价值具有生动的理解。如果你伤害这种理解,你就会削弱整个精神领悟系统的力量。”[5]人类除了要发现价值外,还需要对价值进行鉴赏。只有走向审美,人类才能摆脱较低级的发展阶段。促进审美情感和审美能力的发展才能更好地理解价值的存在。在这里,价值即是事物的有用性,而审美即是在发现有用性的基础上,对事物的美进行鉴赏,进而发展自身的审美能力。在教学中,只有学生自己认识到了事物的价值所在,进而产生强烈的求知欲、好奇心、尊敬或崇拜,以及各种向往和欲望,才能发现事物的美,才能在鉴赏美的过程中提高自身的审美能力。

(二)新诗审美教学的特殊性

文学之所以存在,只是为了表达和扩展构成我们生活的那个想象的世界,表达和扩展我们内心的王国。文学的使命是带给我们自由与快乐的精神。[6]文学滥觞于诗歌。诗歌是文学中的贵族。最能体现文学自由与快乐精神的体裁就是诗歌。文学之美始于诗歌,也集中展现于诗歌之中。

在中国,诗歌经过几千年的演变,发展到现在,人们普遍接受了“新诗”这种诞生于“五四”前后的新式诗歌样式。尤其是自由体新诗,更是博得了诗人们的追寻和喜爱。新诗流派众多:湖畔派、新月派、象征派、现代派、七月派、九叶派、朦胧派、口语派、新学院派等等。新诗也经过散文化、哲理化、知性化等发展阶段。然而,这些为数众多的流派及其发展阶段无一不在新诗的形式美和情感美上下功夫。诗人们在诗歌的结构安排上、在音韵的表现上、在语言的选择上、在意境的构筑上都反复尝试,也反复检验,形成了各具不同美感的新诗典范。

因此,新诗审美教学不同于古诗、现代散文与小说的审美教学。它必须要完成外在形式和内在思想情感的双重审美教学任务。当然,不能否认其他文体的形式美,只是在这里新诗的形式美更突出,也更具实际意义。

(三)“新课标”对审美鉴赏与创造的要求

与学科核心素养之一的“审美鉴赏与创造”相对应的“课程目标”有三条内容:7.增进对祖国语言文字的美感体验。感受祖国语言文字独特的美,增强热爱祖国语言文字的感情。8.鉴赏文学作品。感受和体验文学作品的语言、形象和情感之美,能欣赏、鉴别和评价不同时代、不同风格的作品,具有正确的价值观、高尚的审美情趣和审美品位。9.美的表达与创造。能运用祖国语言文字表达自己的审美体验,表达自己的情感、态度和观念,表现和创造自己心中的美好形象;讲究语言文字表达的效果及美感,具有创新意识。[7]从“感受”“体验”始,进而“欣赏”“鉴别”“评价”,最后“表达”“创造”。这是一个审美过程的教学序列。这三个阶段的描述与新课标“审美鉴赏与创造”素养的表述一致。由此可见,“新课标”实质上已经指出了审美教学实施的具体路径。对新诗审美教学而言,结合教学实践,具体可以将新诗审美教学过程分为四个阶段:感受、体验阶段;欣赏、评价阶段;总结、运用阶段;创造、反思阶段。其中,第一、第二阶段的主要教学活动是学生自由感知、探索,第三阶段的主要教学活动是师生合作探究,第四个阶段的主要教学活动是能力拓展和创新。四个阶段由低级阶段向高级阶段递进上升。这四个阶段的关系如下图:

三、新诗审美教学的四个阶段

(一)感受、体验阶段

感受、体验是新诗审美教学的第一步。不过,这里的感受和体验一定是学生自主、自由地感受和体验,而不是在教师的“理论”指导下“萝卜填坑”式地感受和体验。“阅读是审美与鉴赏的一项重要活动,语文课程中的阅读需要引发学生对作品的真实体验,而不是让学生去按照理论教条来套用某些概念和定律。按照体裁和文学史来“布点”的选材方法很难提高学生的语文素养。”[8]如在进行郭沫若《立在地球边上放号》的教学时,第一步便是要求学生在不借助任何背景资料的情况下,初步把握诗歌的形式美。学生可以通过视觉观察、有声朗读、仔细倾听等感觉方式初步感受新诗的形式美。从视觉观察来说,学生能立刻观察出七行诗句的长短不齐,参差错落。这是一种视觉上的节奏美。“节奏主要见于声音,但也不限于声音,形体长短大小粗细相错综,颜色深浅浓淡和不同调质相错综,也都可以见出规律和节奏。”[9]如昌耀的《峨日朵雪峰之侧》:

这是我此刻仅能征服的高度了:

我小心地探出前额,

惊异于薄壁那边

朝向峨日朵之雪彷徨许久的太阳

正决然跃入一片引力无穷的

山海。石砾不时滑坡,

引动棕色深渊自上而下的一派嚣鸣,

像军旅远去的喊杀声。

我的指关节铆钉一样楔入巨石的罅隙。

血滴,从撕裂的千层掌鞋底渗出。

……

诗歌将本属于上一句诗的“山海”“血滴”移到下一行,不仅醒目突出,而且让人不由得产生无尽的想象和联想。

紧接着,学生也能发现文字的形体之美。如诗中出现了九次之多的“力”字。[10]

从字形上看,“力”字自甲骨文到小篆变化较大,而自秦以后,直到如今的楷书,字形上变化均不大。这种象形字本来是描摹一种农具“耒耜”而形成的文字,后来笔画经过简化,就形成了如今的楷书“力”字。汉字的这种美,既是一种图画美,也是一种引人想象的美。让人眼见其字,脑海瞬间浮现“力”的场景,意识马上感知“力”的紧张与压力感。

从有声朗读以及仔细倾听来看,声音给学生带来的感受和体验更丰富。因为诗乐舞原为一体。声音伴随着人体有规律的起伏运动,让学生能迅速感知诗歌的节奏之美。学生在读诗时,身体随诗句的展开而发生的自然律动就是这个道理。朱光潜对此分析得很详细,他说:“节奏不仅见于艺术作品,也见于人的生理活动。人体中呼吸、循环、运动等器官本身的自然的有规律的起伏流转就是节奏。人用他的感觉器官和运动器官去应付审美对象时,如果对象所表现的节奏符合生理的自然节奏,人就感到和谐和愉快,否则就感到“拗”或“失调”,就不愉快。”[11]如《立在地球边上放号》前四行的节奏:

无数的白云/正在空中/怒涌,

啊啊!好幅壮丽的/北冰洋的/晴景哟!

无限的太平洋/提起他全身的力量来/要把地球推倒。

啊啊!我眼前来了的/滚滚的/洪涛哟!

学生能尝试着将每一行诗的节奏朗读出来,感受出来,而不需要老师的指导。学生在把握诗句节奏的同时,实际上也在对诗歌进行着品味、欣赏。朱光潜说:“节奏是主观与客观的统一,也是心理和生理的统一。它是内心生活(思想和情趣)的传达媒介。艺术家把应表现的思想和情趣表现在音调和节奏里,听众就从这音调节奏中体验或感染到那种思想和情趣,从而起同情共鸣。”[12]事实也证明,学生在朗读诗歌,尝试把握节奏的时候,也在对诗句进行着个人的理解。

由于学生在初中阶段就学习过新诗,所以对新诗的感受和体验也不会陌生,相反能很快发现新诗种种形式美的特点。

(二)欣赏、评价阶段

在学生能基本把握新诗外在形式美之后,教学就要迈入另一个更高阶段了。在这一阶段开始,教师可以提示学生:在不借助任何背景资料的情况下还原诗歌所描述的情景。“书是一套死板符号的组合。一直要等到正确的人来阅读,书中的文字——或者是文字背后的诗意,因为文字本身也只不过是符号而已——这才会获得新生,而文字就在此刻获得了再生。……这些文字之所以为诗,是因为文字背后的情景。”[13]这是一个再次感知诗、理解诗的过程。“还原”即是让学生充分发挥想象和联想,在脑海中构筑出合乎自己理解方式和理解程度的图景。如雪莱的《致云雀》,学生能够跟随自己想象中的,在天空飞舞着的云雀一起前行。诗行错落排列,诗句长短参差增强了想象中云雀形象之美。如诗歌的第二节“向上,再向高处飞翔,\从地面你一跃而上,\像一片烈火的轻云,\掠过蔚蓝的天心,\永远歌唱着飞翔,飞翔着歌唱。”诗歌后半部分的众多的“?”也提示学生,诗歌由形象美的欣赏进入哲理美的境界。在欣赏诗歌的形象、情思之美的同时,实际上也暗含着对诗歌的鉴别和评价。如那句“那犀利无比的乐音,似银色星光的利剑”,学生能通过这句运用的通感修辞,鉴别出云雀歌声不同于其他鸟声的嘹亮与高亢之美。在此基础上也能产生对诗歌语言之美一种高度评价。