基于“篇性”开掘的语文大单元教学设计

作者: 李楚恒

摘要:语文大单元教学体现出课程改革背景下教育者呼唤语文课堂转型的价值取向,是当下发展学生核心素养的有效途径之一。当大单元教学逐渐成为语文教学研究与实践的重心,部分教师却出现将大单元生硬地视为“教材单元”,片面地理解为“大容量”;只见“单元”、不见“单篇”,轻视文本解读等倾向。基于篇性开掘的大单元教学从遵体、辨体教学出发,通过不同文本篇性的揭示实现单元教学目标的会通,能够有效处理单元整体与单篇文本的关系,最终促进学生言语表现与创造能力提升,实现大单元教学的多重教育价值。

关键词:篇性 大单元教学 初中语文 统编教材

伴随课程改革和语文教学实践的深入,传统的单篇教学因忽视教学内容的联系性和整体性,不利于深度学习与学科核心素养目标的达成。在此背景下,强调着眼单元整体内容进行教学设计的“大单元教学”成为语文课堂转型的助推器。当大单元教学逐渐被一线语文教师接受并尝试,部分教师却出现将大单元生硬地视为“教材单元”,片面地理解为“大容量”;只见“单元”、不见“单篇”,轻视文本解读的倾向。尽管以上倾向体现出教师自觉的教学整合与教材使用意识,但由于教学中时常出现将单元要求作为学习目标、缺少核心问题等负性表征,语文大单元教学并不能真正实现预期目标。

文本是作者在特定情境下创作的产物,表现出作者对他人、自我言语表现的超越,显示出独特的个性特征,表现出具有独特智慧的篇性。语文教学中篇性的揭示经历了教学中由守住语文体性的“稳境”到理清文本类性的“醇境”,并最终指向注重言语表现与创造的“化境”过程。基于大单元教学反思,以统编版初中语文教材七年级上册第四单元为例,通过关注本单元文本篇性开掘,以期为“引导学生在真实的人物场景中积累结构化的学科事实,形成经验化的学科理解蓄势”[1];为解决大单元教学中“只抓一点,不及其余”、目标预设空泛等问题提供有益参考。

一、语文大单元教学与“篇性”开掘

20世纪80年代以来,国内语文界吴心田提出的“四步骤多课型语文单元教学”、钟得赣的“五步三课型反刍式单元教学法”、李吉林的“四结合大单元教学”等单元教学探索与实践是语文大单元教学概念提出的重要基础。语文大单元教学旨在“努力促进知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观三维目标的融合,促进学生自主合作探究的学习,致力于学生语文素养的整体提高,让生机勃勃的学生去学习血肉丰满的语文”[2]。统编版初中语文教材在编写时注重显性的单元人文主题与隐性语文要素的融合,每个单元包含多重教学目标,教师需要将这些目标加以整合,提炼出适切的单元主题,精心设计相应的任务与情境,以更好实现单元教学的多重教育价值。以七年级上册第四单元为例,本单元人文主题为“人生之舟”,单元阅读目标是“继续学习默读和圈点勾画的阅读方法;在阅读全文的基础上体会作者对生活的思考,加深对人生、生命的理解”,单元内容包括《纪念白求恩》《植树的牧羊人》两篇教读课文;《走一步,再走一步》一篇自读课文,以及一篇教读文言文《诫子书》。本单元写作主题为“思路要清晰”,综合性学习主题是“少年正是读书时”。阅读四篇文章,可以发现作家们从不同方面诠释了人生的意义和价值,能够引导学生初步思考人生问题。因此,本单元教学可采用大单元教学设计,通过创设与“人生”主题相关的真实情境与学习任务,引导学生在感知文本篇性中体会人生之道,最终指向学生语文素养的提升。

大单元教学改变了以单篇课文为单位的教学方式,改变了分析型的文本解读模式,语文教学也由此呈现出勃勃生机,但大单元教学并非轻视、无视文本解读,单元教学中“脱离单篇基础,单纯搞架空分析的‘单元教学’”[3]问题应引起我们的反思。“大凡经典之作,都有属我的篇性。引领学生关注文本篇性的开掘,不仅是顺应创作的应然规律,更是呼应阅读教学的本质需求:要关注认知、情感、技能三大领域的目标,还要注意学科核心素养四个维度的全面渗透,以及教育目标、单元教学目标的忠实贯彻。”[4]文本篇性的开掘直达创作者独特言语智慧的发现,聚焦篇性揭示有利于师生在课堂上实现多文本的审美相乘,帮助学生从占有式学习走向存在式学习,真正上出语文的高度、厚度和新度。蒋兴超老师在《台阶》一文的教学中,首先通过聚焦父亲形象的转变和叙事的矛盾处:“父亲辛劳一辈子,得偿所愿,可为何浑身不自在?”捕捉到文本篇性,之后关于“形象与抒情”“形象与说理”“形象与文化”的探讨则水到渠成,学生能够在多重问题思考中感受到人物形象塑造的丰富性,体会出作者在叙事时的言语表现智慧。在《涉江采芙蓉》教学中,高思远老师以“思”为课眼,通过挖掘诗歌中的潜隐矛盾:“不知欲遗谁,何必涉江采?”“环顾而凝望,真的是单方面?”“明知路浩浩,何不早还乡?”进行经纬教学,有效捕捉到了文本课脉与篇性,其后教学中对矛盾的聚焦与解决,有效实现了诗歌教学目标和师生精神成长的会通。

基于学科大概念和文本解读视角是现阶段语文大单元教学的主要路径,但由于“大概念”具有抽象性和内隐性,语文学科大概念的确定呈现出复杂性。一线语文教师通常需要根据“课程内容深入分析、筛选和提炼,包括课程标准、学科核心素养和课程目标、统编教材中的课文、单元导语、学习提示和单元学习任务等”[5]确定学科大概念。概念确定的复杂性使得部分教师在操作环节往往难以入手,不利于大单元教学顺利、平稳实施。文本解读视域下的大单元教学将文本解读的“细”与大单元教学的“大”融合互补,有效解决了“只重单元、忽视单篇”的不足。但文本解读涉及文艺学、美学、叙事学等多方面知识,如何运用适切的理论知识、选择合适的解读切入视角成为实现大单元教学目标的关键。在此背景下,基于篇性开掘的大单元教学可成为实现单元教学目标的有力抓手。教者可通过聚焦单元文本中的矛盾处、浓墨处,注意多方会通,从篇性揭示入手实现单元内多文本的审美相乘,帮助师生在单元学习中体会不同文本形式的秘妙,感知作者独特的言语智慧,最终促进学生语文核心素养的提升。

二、基于“篇性”开掘的大单元教学设计理念

“语文之化境,当是诗意地安居。语文教育的人文性,在很大程度上就体现在‘诗性’上。”[6]文本篇性的开掘直达语文教学的化境,聚焦文本篇性的语文教学能够引领学生自觉走向诗意、自在的言语表现与创造,真正实现语文教学的多重价值目标。以统编本七年级上册第四单元为例,通过开掘单元文本篇性,寻求多文本在遵体、跨体写作,言语表现手法等方面的异同,以通整单元教学目标,推动语文大单元教学的有效实施。

(一)遵体而教,直达稳境

体性的捍卫是语文教学的起点,守住语文体性是避免将语文课上成思品课、历史课的关键。但在现阶段语文教学中,部分教师却因时常忽略文体特征而产生教学目标空泛、课文教学目标是单元教学目标的重复,过于重视言语内容而忽视言语形式等“重意轻形”问题。“守住语文的体性,不致和其他学科混淆,可谓达到了语文教学的‘稳境’,对语文教师来说,算是入了门。”[7]遵体而教,关注作者在文本创作中是否遵体、跨体,从而捕捉叙事说理的技巧是教师进行文本篇性开掘的前提。

《纪念白求恩》是一篇纪念性实用类文本,本文虽带有浓厚的议论色彩,但算不上一篇真正意义上的议论文,教师在教学中不能按照传统的议论文架构来解读。教师可引导学生阅读叙述性文字,品析议论性语句,通过学习“夹叙夹议,以议为主”的表达方式,体会作者极具说服力的语言特点,了解本篇纪念文章的写作特点和写作目的。《植树的牧羊人》是一篇著名的绘本故事,作者以纪实手法虚构了一位表达其理想的小说人物艾力泽·布菲。《植树的牧羊人》“作为小说文本的虚构意义,应当在语词的复义上和文本的空白处(省略处)寻找”[8],小说中“牧羊人”和“种树”在西方文化传统中象征意义的发掘可作为解释小说文本虚构意义的着力点,以揭示人类除了毁灭,还可以像上帝一样创造的二重性表征。跨体阅读与适体阅读结合是理想的阅读状态,汲安庆老师在叙事作品《走一步,再走一步》教学中聚焦轴心意象“走”,按照诗歌阅读的教学方式跨体而教,既深化了学生对文本形式奥妙的体悟,也有效揭示了文本的篇性特征。《诫子书》教学中,教师可通过聚焦“静”字读通文理,从而揭示“家书、家训”一类文体意味深长的韵味,为揭示诸葛亮层层递进的言语智慧蓄势。

(二)辨体而教,至于醇境

教师能够辨体而教是上出文本类性特征,达到语文教学“醇境”的关键。文本类性即“文本的文类特性,主要用来区分文章视域下的各种文类差别,针对的是阅读教学中文类意识模糊”[9]问题。当下语文教学中,依据小说三要素“人物、环境、情节”对戏剧、新闻故事等文类教学“狂轰滥炸”;将记叙文、议论文、说明文“一锅煮”等由于缺少文类辨析意识产生的教学定位失准问题屡见不鲜。在此情境下,强调辨体而教,追求精要内容与适宜形式的统一成为贴近文本类性教学的关键。

《纪念白求恩》中议论和叙述是紧密相关的,文章开头关于白求恩生平的介绍为下文展开议论做铺垫,教师在教学中可将杨成武《回忆国际主义战士白求恩》中关于白求恩的叙述性语句与本文作对比,明确毛泽东“为何要写”“写了什么”“写得怎样”的行文思路。《植树的牧羊人》中“村庄为什么会陷入生态危机?”“老人又是如何完成救赎?”众人的破坏与老人选择坚守之间的矛盾可以作为分析小说文本虚构意义的切入点。余映潮老师执教《走一步,再走一步》后,归纳出“一课三学”的作文技法,其中“叙议结合”“一事一议”行文结构的学习为学生了解本单元《纪念白求恩》《植树的牧羊人》这类文章的写作手法提供了思路。《诫子书》的学习可结合汉魏六朝诫子书和家训进行,以熟悉此类文章“真”“简”“比”的写作特点。

(三)篇性揭示,追求化境

“文本的篇性指文本中体现的作者独特的言语表现个性和智慧,这是在同文类视域下区别不同作者的不同文本,或同一作者的不同文本个性化表现力的表征。”[10]文本篇性揭示是教师深入文本后有效捕捉到创作者叙事、抒情脉络的具体体现,能够进一步引导学生感受文本的美感并自觉走向言语表现与创造。统编初中语文教材所选文本多为名家名篇,每个单元中教读和自读课文承担着不同的单元教学任务,但不同文本均涉及作者独特言语智慧的流露,而其中的“极要紧处,极精彩处”可作为篇性揭示的有力抓手。

不同于文学类语篇,实用类语篇《纪念白求恩》似乎不需要刻意解读,作者通过叙议结合的手法将写作目的明确告知了读者。王清老师在《纪念白求恩》教学中基于“语篇学”视角,从“话语诉求”角度将写作意图分为“榜样意图教育”“明晰理论”“行为纠偏”三个方面。王老师对于写作意图的解读既体现出阅读教育的创造性,也涉及到文本篇性的开掘,能够帮助学生深入理解作者文本创作的目的,体会其言语表现智慧。《植树的牧羊人》可结合原著和教学文本的版本差异教学,如引导学生思考“植树的牧羊人”和原标题“植树的男人”相比哪个更好?在篇性开掘中促进学生逻辑思维、创造思维的发展。肖培东老师执教《走一步,再走一步》以“心路”——“脱困”——“启迪”为主线,其中“脱困”环节“父亲和‘我’对话语句中的逗号能否换成感叹号?”“帮我脱困的是否只有父亲?”“小伙伴为什么自己不上去‘抱’我下来?”等问题设置聚焦了文本的矛盾处和浓墨处,是文本篇性揭示的范例。《诫子书》教学可将“静”视为课眼,以“立志——学习——惜时”为课脉,通过引导学生思考课脉体现的逻辑层次和“静”的多层含义,追问为何不“淡泊”就无法“明志”?不“宁静”无法“致远”?等问题,实现文本形式与内容的打通和篇性的充分开掘。

三、基于“篇性”开掘,开展单元设计

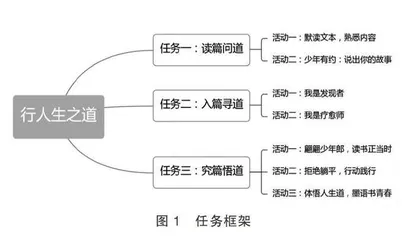

统编语文七年级上册第四单元的课文包含多种体裁,单元课文以人生为主题,通过对人生的总结或回顾引导学生思考人生之道,学会规划人生。以“行道”为单元教学主题,以“问道、寻道、悟道”为主线,会通不同文本的篇性设计教学任务,是本单元“大单元教学”的总体思路。