以意逆志:立体读取作家的人生取向

作者: 张从慧 官炳才

【专题任务】

运用以意逆志的读诗方法,立体读取曹操、陶渊明两位诗人的人生取向。

【预习任务】

1.阅读曹操《短歌行》、陶渊明《归园田居(其一)》,理解诗句内涵,找出诗中能够体现两位诗人人生状态的诗句。

2.阅读曹操《却东门行》、陶渊明《杂诗(其二)》,感知诗人不同的人生体验。

【学习任务】

任务一:认知“以意逆志”

PPT出示1:

故说诗者,不以文害辞,不以辞害志。以意逆志,是为得之。(《孟子·万章(上)》)

教师:孟子的“以意逆志”包含了对艺术欣赏的深刻理解,仅从表面的文字理解作品,就会曲解作者的本意。他强调要全面分析诗歌的整个篇章和正确理解诗人所表达的思想情感。以意逆志,是中国古代文学批评中的名言;直到今天,仍然受到文学批评专家们的重视。

PPT出示2:

夫缀文者情动而辞发,观文者披文以入情,沿波讨源,虽幽必显。(《文心雕龙·知音》)

教师:“情动而辞发”是“诗言志”;“披文以入情”是“以意逆志”。刘勰所发挥的正是孟子的读诗之法。

小结“以意逆志”的读诗方法:

1.知人论世:为何写?写为何?

为何写?了解诗人的创作动机。写为何?理解诗人的创作目的。

2.抓关键词句,把握作品(诗人)的情感取向。

诗词中的关键词句大多是诗人情感的载体;把握诗人情感取向,就得抓取诗词中的关键词句,读取其深层内涵。

3.探寻作品(诗人)的情感逻辑,读取作品旨归。

诗词是依靠内在情感串连成篇的,情感驱动与发展构成作品的情感逻辑链;诗词创作旨归是依靠诗人情感去诠释的,读取诗作旨归则需要探寻诗人的情感逻辑。

【设计意图】以意逆志是古人十分重视的一种读诗方法。它强调阅读者的自主深入探求与最真切的阅读体验。这种读诗方法跟那些为应试而总结的古诗模板教学法有着本质的区别。笔者认为,用“以意逆志”之法读诗,其要领指向在整体观照中抓关键词句窥探作家心灵秘境,在情感逻辑链上读取作家的创作旨归。从这个意义上看,用“以意逆志”之法品读诗词,正是新课标所倡导的体验式阅读鉴赏路径,高一学生有必要学习以意逆志的读诗方法,以养成积极健康的古诗词阅读习惯。在此,笔者用统编教材必修上册第三单元第一课两首诗聚焦作家的“人生取向”作设计,以期为学生自主阅读古诗词示之以法。

任务二:一图读懂诗歌

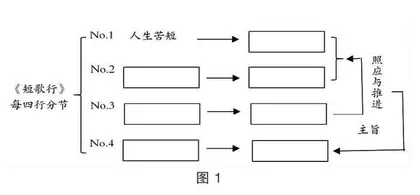

1.《短歌行》每四行为一个诗节,全诗共四节。每一诗节中,每两行诗有一个或显或隐的中心意思,比如开首两行可用“人生苦短”概括。请你对照原诗厘清图1所示逻辑关联,用带“贤”字的四字短语概括对应诗行的中心意思。

参考示例:求贤之忧(求贤之愁、求贤而愁);思贤至深(思贤不断、思慕贤才)、待贤以礼(礼遇贤才);求贤不辍(求贤若渴)、主贤相契(主贤融洽、主贤和睦);贤择明主、唯贤来归(举贤归“我”)

教材相关注释考辨:

(1)教材注释[10]:“[掇]拾取,摘取。一说同‘辍’,停止。”在《短歌行》中,掇,解释为“摘取”或“停止”,哪一种理解更符合语境?

解析提示:同“辍”,解释为“停止”更符合语境。求贤之行为如天上的明月运行一样,不会停止。在第三诗节,作者暗含深意,贤才已来了不少(与事实相符),但“我”并不满足,还要不断地延揽贤才。对于贤才,早来晚来同样会受到“我”的优待,后来者不必担忧“无用武之地”。此处“忧从中来”,“忧”贤才还不够多;第一诗节“何以解忧”,“忧”大业无成,唯有“贤才”能解忧,前后表意在逻辑上是呈递进关系的。解释为“摘取”,则失去了这些深层含义。其表意仅止于以明月喻贤才,表达对贤才的渴求与求取贤才之不易。

(2)教材注释[13]:“契阔,聚散,这里指久别重逢。”此注中,“聚散”为本义,“久别重逢”为语境义。请你借助古代汉语字(词)典,考证“契阔”的本义。

解析提示:“契,刻也。”(《说文》);“契,绝也。”(《尔雅》)。契断,即刻断。据《说文》《尔雅》释义,“契”引申出契合、投合,情意相投。“阔,疏也。”(《说文》);“阔,远也。”(《尔雅》)。据《说文》《尔雅》释义,“阔”引申出离别。阔别,即久别。综上,“契阔”用作一个词,其本义释为“久别的情意”比较妥帖。这样解释,一则扣住了“契”“阔”二字的字源,再则吻合曹操视贤才为久别的至交好友这一语境。教材注释为“聚散”,实有无中生有之嫌。

2.《归园田居》(其一)是陶渊明辞去彭泽县令,结束时隐时仕生活,回归田园后所作组诗中的第一首。这首诗以“追悔”开始,以“庆幸”结束,请你对照原诗厘清图2所示逻辑关联,摘取原诗关键词填入对应方框中,每空不超过四个字。

作答提示:爱丘山;误落尘网;羁鸟、池鱼;守拙归田;无尘杂;有余闲;复返自然

教材相关注释考辨:

对于诗中“一去三十年”,原统编教材高中语文必修2(人教版)第27页注释说:“这里的‘三十年’是夸大的说法。也有人认为是‘十三年’之误。”统编教材注释前后有两种说法,你认为哪一种说法更合理?查阅陶渊明出仕经历资料,为你的推断作出符合情理的阐释。

作答提示:前一种说法更合理。“夸大的说法”“十三年之误”,均无据无理。诗中“误落尘网”显然确指“误入官场”,虽然“自开始做官至辞去彭泽令,前后为十三年”,但在这十三年中陶渊明五仕五隐,实际做官在位时间不满五年,多数时间辞官在家。那么,将“误落尘网”的时长明确为十三年,显然不合情理。陶渊明25岁为理想为生计离开少时居所,而辞去彭泽令后,他就下定决心终老不仕,所以在此用诗歌语言算了一次时间账,兜兜转转三十年,无数人生感慨充盈其间。“误落尘网中,一去三十年”这两行诗道出的是诗人的无限感叹,前一句感叹自己不小心掉进了官场的藩篱,后一句感叹自己“爱丘山”的本心没有得到安放,在尘世间游荡的时间太长。

【设计意图】“一图读懂诗歌”既是课堂上学生的学习任务,又是一种结构化的读懂诗歌的方法。用思维导图之法读懂古诗词,这是值得推而广之的。它既能够规避学生见木不见林的碎片化阅读现象,又能够使作品的情感逻辑清晰可见。《归园田居》的依“意”提取信息,《短歌行》的据“位”(置)整合与概括,这些阅读活动均被统摄在一幅逻辑关联紧密的思维导图之中。这样设计的重要意图在于训练学生阅读思维的结构化与有序性。为了凸显学生在“以意逆志”活动中的深入探求之“意”,笔者在“一图读懂诗歌”的“点”上特意设置了“教材相关注释考辨”这一任务。学生完成这个任务有一定的难度,在必要的时候,教师应适度搭建支架。经由完成这个任务的真切体验,学生“不唯教材”“不唯权威”的思想也就将潜滋暗长,探究式深度阅读习惯也将慢慢得以养成。

任务三:读取人生取向

1.两位诗人两首诗都在作品开头对时光作出慨叹,但它们所引发的情感旨归与人生志趣是各不相同的。请你结合图1、图2所解析的内容,根据下面表格的任务指向,用简明的文字作答。

作答提示:人生几何、去日苦多;误落尘网中,一去三十年;求贤;归田;渴求贤才;厌弃官场,眷恋田园;完成统一大业;持守本心;锐意进取;超脱自适

关联问题探究:

(1)曹操在《短歌行》第一、三、四诗节中各用了一个“何”字,其表意有怎样的推进?对其人生取向的表达有怎样的作用?

解析提示:第一个“何”的语境义是“贤才方能解我之忧”,第二个“何”表达“求贤的行动不会停止”,第三个“何”告诫贤才“要择明主而归附”。贤才解忧,心之切切;求贤不辍,行之执着;贤择明主,晓之以理。“三何”刻画出一位肝胆相照的招贤纳士者形象。曹操招贤纳士的目的,在于希冀贤才助其达成统一天下、济世苍生的宏愿,其锐意进取的人生态度被宣泄得淋漓尽致。

(2)少年陶渊明在心里藏着两个梦,一个梦是像曾祖父陶侃那样济世苍生,另一个梦则是像外公孟嘉那样洒脱不羁,率性本真。第一个是入世的梦,第二个是出世的梦。《归园田居》(其一)是其出世梦的表达,你怎样评价陶渊明超脱自适的人生态度?

解析提示:陶渊明做官本想去实现自己的济世苍生梦,但他亲历官场的黑暗,目睹社会的腐朽,自己却没有力量去改变现实,济世梦无法实现,于是,只得独善其身,超脱黑暗现实,追求自身道德的完善与人格的独立。

2.大多数作家的人生取向并不是扁平的,而是立体丰富的。人生经历、文化渊源等因素,影响着作家人生取向的嬗变与丰富。阅读下面两首诗歌,请你根据所提供的创作背景遵从“知人论世”的鉴赏原则,读取两位诗人与教材对应的诗歌作品不同的人生取向。

却东西门行/曹 操

鸿雁出塞北,乃在无人乡。举翅万余里,行止自成行。

冬节食南稻,春日复北翔。田中有转蓬,随风远飘扬。

长与故根绝,万岁不相当。奈何此征夫,安得驱四方。

戎马不解鞍,铠甲不离傍。冉冉老将至,何时反故乡。

神龙藏深泉,猛兽步高冈。狐死归首丘,故乡安可忘。

创作背景:据考证,这首诗为曹操晚年所作,即公元208年(东汉末年建安十三年),曹操大败于赤壁之战以后。当时曹操已经五十三岁,年事渐高,面对战乱连连,统一中国的大业仍旧未完成的社会现实,诗人因而忧愁幽思,苦闷煎熬。

作答提示:通过写“鸿雁”的辛劳困苦,“转蓬”的飘荡无归,以物喻人,继而直抒胸臆,“冉冉老将至,何时反故乡”“狐死归首丘,故乡安可忘”。年过半百,一统天下的宏愿未能实现,诗人在社会动荡与战争频仍中,转而表达思念故乡、渴求安宁的人生祈愿。

杂诗(其二)/陶渊明

白日沦西河,素月出东岭。遥遥万里晖,荡荡空中景。

风来入房户,夜中枕席冷。气变悟时易,不眠知夕永。

欲言无予和,挥杯劝孤影。日月掷人去,有志不获骋。

念此怀悲凄,终晓不能静。

创作背景:陶渊明出身于破落的仕宦家庭,他的生平经历使其深入了解到魏晋门阀士族制度对知识分子的压制与迫害。诗人年轻时曾胸怀大志,晚年过着躬耕田园的生活。据考证,此诗作于陶渊明辞官归田八年之后。

作答提示:诗歌前半写昼去夜来、夏去秋来,这些都为下文“日月掷人去”之悲叹设下了伏笔。“日月掷人去,有志不获骋”二句,直抒悲怀,为全诗之核心。诗人感叹光阴流逝,继而感叹自己生命有限,进而感叹自己志业无成。辞官归田八年之后,诗人仍生如此慨叹,这表明陶渊明的济世情结终老未渝。

【设计意图】“一图读懂诗歌”的学习任务达成之后,读取教材中两位诗人的“人生取向”其实是很容易的事情。但在读取诗人“人生取向”上,如果止于简单勾连,那是囫囵吞枣。教学设计指向两首古诗联读,又得凸显“以意逆志”,于是,笔者在任务三中抓住两首诗“作品开头对时光作出慨叹”这一共同点来作设计。以一表格设置“相关诗句”“叹为何事”“情感内涵”“事从何旨”“人生取向”五个子任务指标,又关联又对比,两位诗人截然不同的人生取向得以清晰揭示。为了突出“以意逆志”的效度,笔者特别设计了“相关问题探究”这一子任务,分别从指向诗人人生取向的关键字词和对作家人生态度的评价视角设计任务,使学生提取“人生取向”的阅读活动不至于浮光掠影。但在教材中学生所读取的诗人的“人生取向”是扁平的,究其实,作家终其一生的“人生取向”大多是立体丰富的。于是,笔者抓取了曹操《却东西门行》、陶渊明《杂诗(其二)》两首诗进课堂作为辅助阅读材料,并分别呈现了“创作背景”作为解析支架,遵从“知人论世”的鉴赏原则,读取两位诗人与教材对应的诗歌作品不同的人生取向。这样的教学方案既体现了微专题教学设计的完整性、结构化,又融入了新课标批判性、思辨性阅读教学理念。