鲁迅作品教学:一场“陌生化”文本的阅读经验突围

作者: 江月玲

摘要:出于思想的深邃性和形式的独特性,鲁迅选文教学历来是初中语文教学的难点之一,历史的隔膜、语言的艰深、隐晦的手法、复杂的主题成为初中学生“悦”读鲁迅的障碍。本文试从阅读经验的生成过程入手,依次探究学生“走近鲁迅”的发展路径:教师必须依托学情实施有针对性的教学策略,借助预习提升授课效率,经由课堂教学唤醒学生必要的生活经验、补充新的语文经验——通过开启语言之锁、解读典型形象、消融历史隔膜引导学生进入鲁迅的文学世界与思想世界。但学生阅读鲁迅文本的经历绝不会在课堂结束后就告一段落,只有当学生养成重读经典的习惯时,阅读文本的可持续性才能得以建立,以便为新一轮的理解创造螺旋式上升的空间。

关键词:鲁迅作品 阅读经验 初中语文 教学策略

对于初中学生而言,鲁迅作品兼具内容和形式方面的“陌生化”特质。一方面,鲁迅的作品旨归具有强烈的语境性,这种语境不仅指涉宏大的社会背景,还常常依托具体的事件始末,如果不了解相应的历史事件,自然无法对鲁迅文本所蕴含的意义进行解码;另一方面,鲁迅作品的语言呈现形式有别于初中学生的白话文阅读经验,并以象征与隐喻带来多义性和不确定性,间离感在当代读者那里悄然而出。因此,初中鲁迅作品教学,实是一场“陌生化”文本的阅读经验突围:既要扩展学生的生活经验,更要发展学生的语文经验,由此帮助学生减弱阅读鲁迅文本的畏难情绪,建立学生能够多次、反复、增量阅读鲁迅作品的前提,从而促进学生通过重读鲁迅作品维护阅读经验生成的可持续性,激发经典作品“为人生”的宝贵价值。

一、进入文本:扩大生活经验的重合面

所谓“扩大生活经验的重合面”,包括两层蕴含:一为补充,一为唤醒。对于文中提及的特定时代的特定产物,学生需要以接受新信息的姿态来应对那些陌生的名词,例如种种名物和一些历史常识。在理想的教学设定下,借助课下注释和工具书,相应经验可以在课前完成积累。但是,“理想化预习”在实际教学中往往不能覆盖所有学生,方关军在《“理想化预习”使语文教学冷落了多少学生》一文中表示,当大多数学生不能完成预习任务时,不妨把课前预习变成课堂上的“先学”,以确保课堂教学的公平性。[1]为了兼顾教学班级里的大多数学生,尽管课堂“先学”的容量尚值得商榷,确实有不少教师在课上采取了“先学后教”的策略。对于鲁迅作品教学而言,有意识地把教材助读系统中明确提及的、影响作者创作意旨的常识勾连起来,本身就是教学内容的有机环节。

和“补充”相比,“唤醒学生的生活经验”则更依赖教师的引导,这一任务旨在唤起学生对鲁迅选文中提及的那些情境的共鸣,因为兼具创设情境的作用,所以常常出现在导入中。周凌在执教《从百草园到三味书屋》时,围绕一个“趣”字来设计课堂教学活动。但是,考虑到文本旨趣与写作背景紧密联系在一起,周老师在引入部分首先安排了背景探寻,通过对鲁迅在厦门大学的生活简介观照他“带露折花”的缘由,突出童年生活对鲁迅的重要性。对于初中一年级的学生来说,苦恼与乐趣是可以进行类比的,“在纷扰中寻出一点闲静”的共鸣感由此而生。[2]赵容丽执教《孔乙己》时,曾有一次即兴导入。时值深秋,天气微寒,教室里不太安静,于是教师说道:“天冷时,人们常用添加衣服、烤火、喝热汤或饮酒的方式来暖身子。八十多年前,也是这样的秋后,有一残疾人去酒馆喝酒。他是为了御寒吗?他喝酒的钱从哪里来?他以前是什么样子、之后又怎样?答案就在我们今天要学习的《孔乙己》中。”[3]这样的课堂导入通过三言两语拉近了学生与文本的距离,初中学生的感性思维较强,学习时也就更有亲切感。

不过,语文课堂上学习材料的特点致使教师试图进行的“情景化”“生活化”导入往往立足文本中的世界,而不是解决一个具体的生活问题,虽然教师致力于让学生与作者实现对话,但对于这些阅历不足的接受者来说,补充“时代背景”难以让他们完全跨越自有生活经验和文本经验之间的鸿沟,这在文言文教学和鲁迅作品教学中都是常见的问题。因此,在语文阅读教学的情境创设里,阅读的方法比生活经验更加重要,有效的阅读方法能促使学生主动扩大自有生活经验与文本语境的重合面,能够在完成基础教育后从语文学习的阅读者彻底蜕变为成熟的社会读者,衍生出多姿多彩的阅读价值观。

二、析读文本:建构新的阅读经验

新的阅读经验建立在学生已有的感受、体会之上,学生初读作品时产生的困惑可以为教师了解学生的阅读起点提供依据。初中学生阅读鲁迅作品有三大难点:觉得语言生涩,不容易读下去;对人物形象的解读可能囿于成见;文章旨趣与社会背景、创作意图紧密联系,学生与作者、文本的距离感强。针对这些问题,教师应当有意将不同的教学重难点安排在有限的鲁迅文本教学中,由易到难,各个击破。

(一)开启语言之锁

“开启语言之锁”的目的主要在于推动学生顺畅地阅读选入教材的鲁迅文本,是语文教育工具性的体现。鲁迅选文的词用、语法有许多特殊之处,不免令学生产生陌生感,教师可以在指导学生阅读文本时随文点拨。课下注释一般不予解释鲁迅选文中的代词、副词、介词、助词,但那些与当代汉语有别的使用面貌确实让人读来拗口。如:

他们的翻译和研究新的医学,并不比中国早。(《藤野先生》)

刁晏斌指出,“的”用于做主语或宾语的主谓小句的主谓之间,是这一结构助词比较有现代汉语史内涵的用法之一,这一用法在近代汉语和现代汉语的第一阶段较为常见,当下的用例不多。[4]郁达夫“我的不远千里,要从杭州赶到青岛……”也是此类用法,这种用法与文言文中用于“取消句子独立性”的“之”非常相似。对于这样的特殊情况,教师点到为止,借助类比讲清理据、扫除学生对“语法不通”的困惑即可,学生的语文经验是有限的,有限的语文经验需要通过积累而实现升华,当他们积累了一定量的文言文语法知识后再读鲁迅作品,类似的语言隔阂随着新的阅读经验的累积迎刃而解。

更为一线教师和学者关注的语言之妙常常被用于文本的解读中。研究者常强调鲁迅作品中的那些“神来之笔”,孙绍振以“关键词还原”作为《阿长与〈山海经〉》的教学法[5],挖掘出阿长名字背后的深层意脉,通过关键词语看到“特殊的心灵奇观”[6];钱理群认为,《从百草园到三味书屋》的神来之笔在于文章的过渡段,这是文章的“纲”,对百草园与三味书屋的态度之别可以作为本文阅读教学的出发点,读透背后的情感、读透文章的意蕴。[7]这些教学切入点被广泛运用于当下的一线教学中,其根本就在于对语言的关注。从词语到段落篇章,文学作品依托语言文字得以呈现,在不同的接受主体那里催发出多元的解读视点。

王荣生在《阅读教学的基本任务与路径》中指出,文学作品的“多元理解”与学生因语文经验的不足而不能理解、随意理解,是两桩完全不同的事情。[8]因此,对鲁迅作品的解读决不能脱离文本,教师的预设和得到肯定的学生的见解都要在原文中有所依凭。刘均卓执教《从百草园到三味书屋》,直接以物名和摹状词作为贯穿第一课时的教学线索,引导学生借助这些词语建立认识文本世界的范式,触碰百草园的鲜活,生成“在场”的阅读体验。例如,在讲授“雪地捕鸟”一段时,刘老师要求学生找出关键摹状词——“人迹罕至”“盖”“无处(觅食)”“短(木棒)”“大(筛子)”“远”“看”,从环境条件、积雪条件、工具条件、人的行为四个维度还原捕鸟场景,在推敲词语的同时唤醒学生的感知能力,从而使学生获知文本的意义。[9]从初中语文教材的鲁迅选文系统看,将揣摩鲁迅的写作语言作为初一年级的教学重点是非常适宜的,这是最基础的分析方法,也是建构其他新阅读经验的基础。

(二)解读典型形象

人物是鲁迅小说世界和散文世界中的活跃因子,他们的性格及所处环境汇集了鲁迅的社会观察,凝缩为文学文本中的社会景观。将鲁迅作品中的人物形象进行解读、延伸,对学生日后更进一步的鉴赏颇有裨益。在一些高中的鲁迅作品“整本书阅读”的教学实践中,教师甚至会鼓励学生自选主题撰写研究报告,形象的类聚常成为其中的高频关注点。利用初中教材中有限的文本解读好典型形象至关重要。

鲁迅对笔下的人物倾注了丰富的情感。统编版初中语文教材选入了不少展现鲁迅之“爱”的文本:他敬爱自己的老师寿镜吾、藤野严九郎;他怀念幼时的保姆长妈妈;他在小说里塑造了以闰土、双喜、阿发等一众乡村少年为代表的儿时玩伴,温和地叙写他们的淳朴、友善,这些贴近生活的形象塑造和情感抒写是学生可以感知、可以共情的。论及《故乡》的叙述主体时,王富仁谈到,即使“我”已经介入了成年社会的矛盾中,但叙述者的性质和面貌仍然带有明显的童年的特征。[10]入选统编版初中语文教材的《从百草园到三味书屋》《阿长与〈山海经〉》《社戏》皆是如此。

但初中阶段的鲁迅文本教学不能止步于此。课堂教学的指导意义之一,在于使学生达到维果茨基所说的“最近发展区水平”——即学生在教师的帮助下能够表现出来的学习潜力。学生在解读鲁迅作品中的典型形象时需要触及更深沉的内涵。

一是鲁迅的批判和自省意识。鲁迅在《藤野先生》中记叙了自己“心态转变”的缘由,课文后专附知识补白《许寿裳谈鲁迅“弃医从文”》,谈及青年鲁迅留学日本时与许寿裳关于国民性的探讨,并释鲁迅弃医从文、欲通过文艺改造国民性之心志,与课文内容相互呼应,作者在文中自陈“幻灯片事件”让“我”的意见发生了变化,而知识补白则借许寿裳之口进行了印证:鲁迅的思想转变并非偶然,除了外部事件的刺激,他本人对一系列社会问题已然有过深思熟虑,这种剖析是自内向外的,一如鲁迅在“幻灯片事件”中的态度:“围着看的也是一群中国人;在讲堂里还有一个我。”

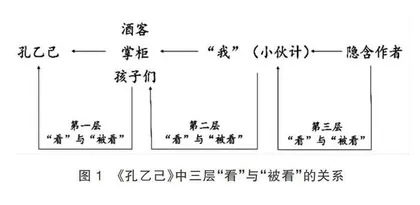

“看”与“被看”的格局在鲁迅的写作文脉中延续了下来,小说《药》《孔乙己》都是其中经典。由于学生的理解能力距文本的深度与厚重还有一定距离,很难由生活经验直接勾连至作品的精神价值,因此,教师选择从叙述视点的角度切入《孔乙己》的课堂教学,应当是一个比较妥当的选择。咸亨酒店的酒客们观察孔乙己,“我”(小伙计)同时观察孔乙己和酒客,而“我”在无意之间也成了看客的一员:“在这些时候(人们嘲笑孔乙己时),我可以附和着笑,掌柜是绝不责备的。”到这里,读者蓦然从“我”的旁观视角中抽出身来——原来“我”也是参与嘲笑孔乙己的一员,与掌柜、酒客没有实质性区别。自此,一个更加冷静的“隐含作者”在此斜逸而出,旁观咸亨酒店里形形色色的人和事。阅读者的主体意识也由第一人称“我”向隐含作者倾斜,从而感知到对“我”的批驳,小说由此形成三层“看”与“被看”的关系,对于每一个被看的对象,“隐含作者”都进行了剖析与反思。学生从文本透露的显性信息中理解前两层“看”与“被看”的关系难度不大,理解第三层关系则属于“最近发展区水平”,也只有理解到第三层关系,观察到鲁迅笔下无处不在的看客群体,才能对鲁迅的批判、自省意识有更深刻的认识。

二是鲁迅作品中对底层人民的注视与关怀,长妈妈、闰土、孔乙己均为其中的典型形象。对孔乙己,鲁迅怒其不争,又哀其不幸;长妈妈是陪伴鲁迅长大的保姆,不论是切切察察的絮说、呈“大”字形的睡姿、对福橘的笃信还是“长毛”的故事,都算不得一个知识分子眼里聪慧的妇人,但她费尽心思找来的《山海经》却足以让孩子对她产生“新的敬意”,这种对孩子最淳朴的挂念与关心足以戳中人们心底最柔软的地方。闰土曾是“我”的童年玩伴,学生在小学六年级的《少年闰土》中已经了解过少年讲述的那些稀奇事,当《故乡》在九年级上册教材中再度归来时,作为读者的学生看到了成为中年人的闰土:饱经沧桑、年成艰难,随着年龄增长而固化的阶层认知成了“我”和闰土间难以打破的厚障壁。对于水生和宏儿的熟识,“我”是乐见的;对于闰土的生疏,“我”感到惘然,与民众的隔膜印证了启蒙之艰难。但鲁迅在启蒙的艰难中仍然怀着破毁“铁屋子”的希望,这种广博的关怀精神是鲁迅作品永恒魅力之所在。

在进行人物解读教学时,教师要注意观察学生对文本进行加工、改造后形成的新观点,对有偏差的理解予以纠正,将有价值的解读补充到日后的备课、教学中。出于生活经验和语文经验的不足,学生对鲁迅作品中的人物可能产生误读。陈治勇执教《阿长与〈山海经〉》,讲至“哥儿,有画儿的‘三哼经’,我给你买来了”时,有学生提出质疑,认为长妈妈是识字的——书名的误读是她与“我”开的玩笑。面对课堂上的变数,陈老师带领学生回到文本中的第二段和倒数第二自然段,重新审视阿长的身份:有名字,却被人随意遗弃,代之以前任保姆的称呼,这样一个人在阶层分明的社会里绝无接受教育、识文断字之可能。[11]教师有理有据、循循善诱,化解分歧成了课堂上的小高潮。深入原文的准确解读才能带来深邃、绵长的情感冲击,这种充沛的情感培育建立在切实的文本推理之上,感性思维与理性思维得以实现辩证统一。