流浪歌手的秋水伊人

作者: 张丽娟

张丽娟,江苏省锡山高级中学教师。

一、作者印象

中国文字里有一个奇妙的词语——秋士,专指那些暮年仍不得志的知识分子。以“秋”来形容“士”,实在形象而恰切。摇落、萧瑟、衰飒、悲凉,人的处境与心情,切合秋的特性与格调。《水浒》曰:人生三十未娶,不应再娶;四十未仕,不应再仕。而这些读书人,敏感而执着,孤傲而清高,他们不甘于寂寂无闻,虽屡战屡败,仍屡败屡战。一辈子的好年华都在追求功名中逝去,只留下满头萧疏白发在秋风中抖动。

这样的例子太多,柳永不过是一个代表而已。看看《乐章集》的内容,或干谒,或离别,或羁旅。大都基于一个事实:功名未就。所以才投赠高官,夸饰承平;才都门帐饮,泪别情人;才漂泊渭南,思亲念乡。满满的伤心和失意,都化作了笔端沉重凄凉的秋景:寒蝉凄切,骤雨初歇;霜风凄紧,关河冷落;暮霭沉沉,红衰翠减……柳永笔下的秋天,虽然走出闺阁庭院,走到开阔高远的山水天地之间,在宋词的发展史上有着开拓之功,毕竟夹杂着秋士的悲凉叹息和痛苦哀怨。

“奉旨填词”“白衣卿相”,不过是受挫后的牢骚之语,牢骚过后,他依然执着地奔走于仕途。狂傲不羁自由浪漫的性格或许并不适合官场,然而他却削足适履地硬要挤进去,他一边翘首企足地望着“杳杳神京,盈盈仙子”(《曲玉管》),一边咬牙切齿地恨着“蝇头利禄,蝸角功名”(《凤归云》)。他不知道,早期的狂诞放荡已为命运埋下伏笔。他的科考和仕途出奇地坎坷,五次应试,十年薄宦,有功不调,沉沦下僚。47岁才考中进士,57岁才选为京官,而且是品阶最低的京官——屯田员外郎。这与上层社会对他的贬斥不无关系。宋仁宗大笔一挥“且去填词”,他的名字轻轻地落到了榜下;他苦心写就的应制词《醉蓬莱》上呈皇帝,希望能够借此“改官”,却无意间惹得龙颜大怒;无奈求情于宰相晏殊,这位小他四岁的富贵宰相却说:我虽作词,不曾道“针线闲拈伴伊坐”,他只能无语退出。

才华是把双刃剑,既为他赢得了名声,也给他带来了冷遇。尽管柳永为官有能,作为三百年间少有的良吏被载入定海县地方志,却依然是薄宦羁旅,暮年飘零。因此他对萧瑟秋景更加钟情,亦常以悲秋始祖宋玉自比,“景萧索,危楼独立面晴空。动悲秋情绪,当时宋玉应同。”(《雪梅香》)“凄然,望江关,飞云黯淡夕阳间。当时宋玉悲感,向此临水与登山。”(《戚氏》)。柳永晚年创作的212字的长调《戚氏》,应该是词人对自己一生的概括与总结,所谓“离骚寂寞千年后,《戚氏》凄凉一曲终”。

羁旅奔波之中,他想起曾经遥远的爱情,那凉薄人世间唯一的温暖。那“执手相看”的知己,那“妆楼颙望”的佳人。美丽深情的女子,热烈地崇拜着他。她们说:不愿君王召,愿得柳七叫;不愿千黄金,愿得柳七心;不愿神仙见,愿识柳七面。而柳七啊,在最轻狂的年岁和最悲伤的时刻,想着她们,恋着她们,然后在最留恋的时刻默默地转身、离开。他那“都门帐饮”的“无绪”里,有多少悲伤属于爱情?“倚栏杆处”的“凝愁”里,有多少痛苦属于功名?他在爱情与功名之间苦苦挣扎,“也拟待、却回征辔;又争奈、已成行计。”“系我一生心,负你千行泪”(《忆帝京》)。他终不能长久地留恋,他终是要辜负她们的。

不能怪他不够纯粹,封建时代有几个文人不渴望“西北望,射天狼”?太平盛世没有给他投笔从戎的机会,一介书生如何实现自己的人生理想?唯一的途径就是科举功名。出身于儒宦家庭的柳永,天性浪漫多情,也曾放浪形骸,但最终未能冲破世俗的尘网,对功名复杂而又执着的追求贯穿他的一生。

作为一个词人,他具有开创之功——创体、创意、创技;作为一个个体,他始终不被认可和接纳。柳永坎坷失意的人生道路和复杂幽微的情感世界,折射出封建时代众多落魄文人的价值诉求和悲剧命运。

二、教学设想

作品的背后是人,一个活生生的人。虽然听过“衣带渐宽终不悔。为伊消得人憔悴”,但对学生而言,柳永是一个陌生的存在。应该让学生通过赏读词作,了解这个著名的词人,了解他内心的纠结与挣扎,悲伤与眷恋。

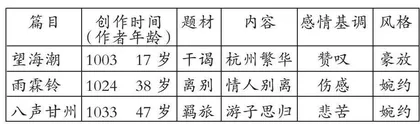

高中语文教材一共选过柳永词三首:《望海潮》《雨霖铃》《八声甘州》,它们代表柳永不同时期不同内容和风格的作品。《望海潮》写于1003年,是柳永17岁时写于杭州的干谒词,内容是极写杭州的优美繁华,物阜民丰。《望海潮》在柳词中别有神韵。其写景之壮伟、声调之激越,与东坡亦相类。可称开了豪放派的先河,正如叶嘉莹评价:“总被后人称腻柳,岂知词境拓东坡。”但这类词并非《乐章集》的主流,以《雨霖铃》《八声甘州》为代表的羁旅行役词铺叙描摹、情景交融、语言通俗、音律和谐,才是柳词本色。《雨霖铃》写于1024年,38岁的柳永第四次落第,愤而离开京师,与情人离别而作。1033年,47岁的柳永漫游渭南,作《八声甘州》,抒发思乡怀人、漂泊羁旅的愁苦。为了让学生对柳词有一个更全面和完整的了解,将三首词组成群文阅读材料。让学生在三首词的研读品味中,领略柳词独特的美,走进词人柳永的情感世界。教材怎么说?

但三首长调如何处理?以《望海潮》为主补充另外两首,还是三首平均用力?考虑到三首词都是柳永的代表作,写于不同时期不同地点,表达不同的情感,而且三首词串联起来,恰好看到一个人年少时的意气风发、壮年时的缠绵悱恻和中年后的沉郁纠结,看到一个人在功名爱情之间的徘徊挣扎。所以选择平行模式。那么如何在有限课时内选择最有价值的教学内容?面面俱到不可能,精彩语句的赏析又不可缺少。如何找到一个合适的议题将三首词串联起来,让学生看到柳词在内容或手法上的一些共性特色,形成一个整体印象?我反复品读,反复寻找,反复思考。一个词人思念什么追求什么,总是会在自己的词作中流露出来。柳永的“衣带渐宽终不悔。为伊消得人憔悴”成为千古名句,而他为之执着不悔的“伊人”到底是什么?如果我们有基本的诗词文化常识,应该明白自屈原以来,“香草美人”的比兴手法一脉相承,后世诸多写美人的诗词都有寄托,“美人”可以是君主朝廷,可以是理想抱负,可以是诗人矢志追求的某种人生目标。所以,柳永为之憔悴的“伊人”不应当仅仅理解为他爱恋的那些女子,也应该指他一生都在孜孜追求的功名。他词中不断出现的“凤池”“帝京”就是明证。这样,三首词的一个共同点就是“伊人”,而且作者对于“伊人”的描写方法和情感态度也各不相同。透过对“伊人”的深情描写,让学生看到柳永真实而复杂的内心世界:在失意与追求之间苦苦奔走,在爱情与功名之间屡屡挣扎。

另外我们能够看到,柳永词中有大量的关于秋景描写,而且他出色的才能往往让秋景的描写成为全篇的亮点。无论“三秋桂子十里荷花”还是“杨柳岸晓风残月”抑或是“霜风凄紧,关河冷落,残照当楼”都是极为人们称道的名句。可以用“秋景”将三首词的赏析串联起来,并继续引导学生思考柳永钟爱秋天的原因是什么,除了传统文人的悲秋情结外,也与他独特的身世遭遇——屡试不第、飘零落魄有关。从而明白人的身世经历与作品的关系,读懂柳永“秋士”的悲伤与眷恋。至此,可以用“秋水伊人”作为议题串联起整节课。将铺叙点染、白描、虚实结合、情景交融等手法穿插其中。

教学内容、目标和主线确定了,接下来需要思考的问题是:如何设计与议题相关联的情境任务和教学活动?需要提供哪些教学资源?在预习过程中,有学生质疑柳永作品和人品,这种质疑就成为本课的真实情境,于是我设置了这样的学习任务:

柳永及其作品备受争议,有学生提出他的作品“格调甚低”,他也不过是一个“落魄文人”,你怎么看?学习柳永代表作品,得出自己的结论,写诗评价你眼中的柳永。

要让学生评价一个诗人,必须提供更多的诗作,群诗阅读也需要更广阔的阅读视角,所以需要补充相关的学习资料。我印发学习资料供学生课外阅读,包括柳永生平经历、轶事典故、以及代表作13首词,附有注释。推送柳永最长的慢词《戚氏》(212字),和唯一留下来的一首诗《煮海歌》。补充历代词评家对柳词的评价、梁衡的《读柳永》。推荐学生阅读《宋词鉴赏辞典》中选录的柳词及名家鉴赏文章。阅读叶嘉莹《唐宋词十七讲》、沈祖芬《宋词赏析》、王国维《人间词话》、蒋勋《蒋勋说宋词》等著作中关于柳永词的评价。推荐阅读简雪庵的《晓风残月——柳永传》

本节课前置学习需要两课时。

第一课时:学生自读三首词,理解大意,熟读成诵。

第二课时:拓展阅读,选择一个角度,或者一首代表词作,赏析作品,写鉴赏文章。写诗评价柳永的词。

任务需要分解为活动,本节课学习活动设计如下:

活动1鉴赏:鉴赏秋水伊人,赏析精妙之处。

活动2探究:卑俗还是高远?

活动3评价:无行文人或失意才子?展示诗作。

三、主要环节

(一)梳理填表,点面结合

让学生梳理三首词的相关内容,完成表格。从中看出柳词的主要特点:以写相思离别和羁旅之愁为主的婉约词人,也有豪放健朗的作品。形成对文本的整体印象。这种梳理具有整合的性质,属于“由点到面”的学习,也是新课标倡导的学生主要的语文学习活动之一。

(二)名句欣赏,以词读人

诗词名句的赏析永远是诗词鉴赏的一个重点,目的是“使学生在感受形象、品味语言、体验情感的过程中提升文学欣赏能力”。(《语文课程标准》)在具体的教学过程中,结合名家评价,引导学生对“秋水伊人”进行深入鉴赏。首先是设计问题引导学生鉴赏三首词中的名句。

1.《望海潮》中相传让金主完颜亮“遂起投鞭渡江之志”的词句是哪两句?说说好在哪里。

2.明代词评家贺裳称,柳永《雨霖铃》词中有一“千古俊句”,你认为是哪一句?“俊”在哪里?

3.《八声甘州》中被苏东坡认为“不减唐人高处”的是哪几句?“高”在何处?

俊在哪里?高在何处?好在哪里?学生通过比较鉴别,基本上都能找到每一首词中最精彩的句子,并进行个性化的赏读。学生觉得“三秋桂子十里荷花”景物的选取非常典型。教师就引导学生背诵写西湖荷花和灵隐寺桂子的诗句,告诉桂花是杭州的市花。据说灵隐寺附近的桂花是从天上月宫中的桂树上掉落下来的。学生觉得这两句用了数字,而且对仗,读起来很美。教师就补充说三秋桂子十里荷花,一秋一夏,一时间一空间,一山上一湖里,一香味一艳色,一实一虚,非常典型、凝练生动地写出了杭州西湖之美,进而让学生仿用两句八字描写自己学校现在的景象,学生写成三秋桂子,十里樱花,老师提醒学生,学校不仅有樱花还有乐群湖。改写成一湖春水,两岸樱花。

“唐人高处”学生认为应该是“渐霜风凄紧,关河冷落,残照当楼”几句,因为写得比较开阔。老师追问唐人高处指什么,学生说想到李白的“西风残照,汉家陵阙”,想到盛唐边塞诗的意境“大漠孤烟直,长河落日圆”。老师补充杜甫的“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”“星垂平野阔,月涌大江流”,告诉学生唐人高处用叶嘉莹教授的话来讲,就是描写阔大高远而又能有强烈感发的诗句。教师进而问“霜风”是什么意思,为什么不用“秋风”“金风”“西风”呢?学生说霜使人想到秋天的霜露,有一种颜色感。霜字还有冷酷的意思。教师联系贾岛“十年磨一剑,霜刃未曾试”,指出“霜”又有锋利的意思,让同学们想一想,那寒冷的锋利的风吹到身上,何等凄冷!让学生想象词人形象。学生想象中,词人伫立楼上,双手撑着栏杆,寒风吹来,吹乱了他的头发,他放眼望去,关隘萧条河水冷落,一轮斜阳照在楼头,把天地映得灿烂。教师赞赏:走进诗词、融入自己,是最好的鉴赏方法。继续启发学生,这个46岁的游子,站立楼头看到了什么?想到了什么?学生说看到了“红衰翠减,江水东流”,想到了故乡,佳人。教师总结:想到了回不去的故乡、忘不了的佳人、换不回的功名。(教师深情诵读)“不忍登高(远,望故乡渺邈,归思难收。叹年来踪迹,何事苦淹留。”真的是不忍读这样的句子,一读就会潸然泪下。(哽咽)我是一个山西的游子,漂泊到了美丽的江南。这些羁旅诗词总会拨动游子脆弱的心弦。青春年少的你们还不能完全懂得这一份情感,有些诗句是要用一辈子来读的。师生共同总结柳永笔下秋景的特点及内涵。

在这个环节中,充分发挥学生的主动性和创造性,鉴赏力求深入真实具有个性特色。这一环节中,教师的引导要适时而巧妙,具有专业性。师生共同鉴赏的过程,就是学生感受美欣赏美创造美的过程。柳永的秋天,不仅是“三秋桂子十里荷花”,是“杨柳岸晓风残月”,是“寒蝉凄切、骤雨初歇”,是“关河冷落、残照当楼”。柳永笔下的秋景特点是阔大、衰飒、悲凉、高远。为什么作者喜欢秋天而且语多悲伤?除了中国文人传统的悲秋情结,与自身坎坷不遇的经历大有关系。所以,“秋水”是秋士的悲哀。