整本书阅读的项目化教学实践路径

作者: 徐幸良

关键词:整本书阅读 名著阅读 项目化教学

《义务教育语文课程标准(2022年版)》把“整本书阅读”列入拓展型学习任务群,旨在“引导学生在语文实践活动中……综合运用多种方法阅读整本书”。然而在实际教学中,教师仍占据主导地位,采用应试训练化教学模式,教师讲解和考点训练代替了学生的文字触摸、情感共鸣,剥夺了学生原生阅读体验。

从阅读课型来看,同样存在模式化、单一化的问题。整本书阅读教学推进需要综合运用多种课型,而程式化的单篇精讲或感受分享等单一课型,打消了学生的阅读积极性。从阅读结果导向来看,往往是死记硬背零散的知识点,缺乏分析、评价、创造等高阶思维的训练内容,并未达到对整本书的概念建构,脱离了整本书阅读的本质和初衷。

在新课标发展核心素养的要求下,项目化的学习方式与语文学科的课程理念相符,是教学方式变革的重要途径。“项目化学习旨在解决真实、复杂的实际问题,以学生为阅读活动主体,建构真实的阅读情境,融入多样的实践活动”,在真实的情境中,基于整本书的核心概念明确学习任务,通过一系列复杂而有挑战性的驱动任务,促进学生的深度阅读,并达成对整本书的概念建构。下面笔者就自己的教学实践为例,谈谈整本书阅读项目化教学的实践路径。

一、整本书阅读项目化教学的实践路径

(一)明确基于整本书阅读的概念体系

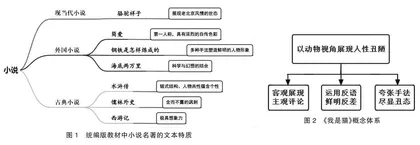

整本书阅读在统编教材中主要是以名著阅读为载体,在进行教学设计时首先要明确整本书这一前提,让学生从这一本书迁移到这一类书。这就需要提炼核心概念作为整本书阅读的抓手。核心概念是具有较强的整合性和广泛解释力的概念。它能够反映“这”本书的内在逻辑,实现对核心知识的深层次理解、建构,并帮助学生在之后的阅读过程中迁移运用。实践中,紧紧围绕课程标准、教材意图、文本特质、学生学情提炼整本书的核心概念。其中文本特质是作业设计中最容易忽视的点。以小说为例,小说的类型有自传体小说、讽刺小说、神魔小说、科幻小说等,每一种类型都有其文本特质。

即使是同一类型的小说,也会因为写作手法的不同而具备不同的文本特质,以讽刺小说为例,《儒林外史》《我是猫》《镜花缘》等虽都是批判现实,讽刺人性,但是讽刺的手法却有不同,这也形成了不同的文本特质。基于不同的文本特质,整合课程标准、教材意图、学生学情,就可以提炼出不同名著的核心概念。如《儒林外史》可以提取为“以辛辣讽刺揭示儒林士人丑态”,《我是猫》可以提取为“以动物视角展现人性丑陋”。

核心概念,需要更加具象化的阐释和延伸,因此要继续寻找其下位概念,使之成为一个完整的概念体系。它把零散的知识点整合为一个结构化的知识体系。

以讽刺小说《我是猫》为例,这本讽刺小说最大的特点是“动物视角”,因此在核心概念“以动物视角展现人性丑陋”的统领下,继续寻找下位概念,可以发现《我是猫》以动物的视角客观展现了人类社会中的种种丑态,展现了主人公与其朋友之间的生活琐事,并且自然流露对他们的主观评价,讽刺了当时知识分子喜爱空谈,毫无建树的碌碌无为。其次猫虽然看起来地位极低,但是在小说中大量使用反语,对人类的极尽嘲讽形成鲜明的反差,幽默诙谐,又极具讽刺效果。在对人物的刻画上运用夸张手法放大人物的细节描写和个性特征,从而达到讽刺效果。基于以上的分析,就可以明确讽刺小说《我是猫》的概念体系。

明确概念体系就让学生对于整本书阅读有了方向和抓手,之后围绕三个子概念明确学习目标并创设任务驱动,促使学生在自主探究中达成对核心概念的建构,并且有助于他们阅读其他类似的讽刺小说如《动物农场》等。

(二)创设指向真实生活的学习情境

1.贴合学生实际学情

知识的习得与内化必须在真实的情境中得以实现,基于真实情境的任务设计对于学生来说更有亲和力,更能激发学生的学习兴趣。真实情境是贴合学生学情,与学生的现实生活产生关联,或者是符合学生真实思维的情境。它能够打通生活与文本之间的隔阂,并且让阅读迁移更为有效。

“解忧杂货铺”——《给青年的十二封信》项目化作业

进入初中以后,很多同学遇到了一些之前没有遇到过的困惑,特邀请你加入到“解忧杂货铺”中来,一起来解决同学们的问题吧!前期收取同学在学习生活中的疑难困惑。请结合《给青年的十二封信》的内容进行回信。

《给青年的十二封信》是朱光潜写给中学生的书信集,每封信以中学生所正在关心,或应该关心的事项为题,如读书、修身、作文、社会运动、爱恋、哲理等。这些问题也同样是当前的中学生所苦恼的话题,因此这样的真实情境就来自于学生的真实问题,打通了文本与生活之间的联系。部分名著的内容距离学生的现实生活有些遥远,但只要是所学知识能力的真实运用和在复杂情境中的真实思维,那同样是贴合学生的实际学情的。

2.符合名著文本特质

统编版的名著涵盖了小说、散文、书信等不同文本类型,本身具有不同的文本特质,如《白洋淀纪事》是诗化小说,《朝花夕拾》是回忆性散文。因此要基于不同名著的文本特质创设情境。如《傅雷家书》是傅雷给儿子的书信编纂而成的,字里行间无不体现了父亲的舐犊情深。创设“朗读者”这一项目活动,学生自由拟定朗读的主题,并且从《傅雷家书》中选择合适的书信进行朗读,最终自己写一封家书读给自己的亲人听。从“选择+朗读”到“创作+朗读”,既让学生更为真切直观地感受了书信这一文本形式,也渗透了立德树人的根本育人理念。

同一种文本类型同样具备不同的文本特质,例如《水浒传》和《钢铁是怎样炼成》同为小说,但《钢铁是怎样炼成的》是一本自传体小说,里面有大量的人物自白,因此可以设计为保尔写朋友圈的情境:假如保尔也发朋友圈,他会发怎样的内容,又有谁会给他点赞,或者给他回复呢?

在情境的驱动下,学生在文本中找到了许多保尔的日记和自白,将其做成了朋友圈,同时以思维导图的方式梳理了人物之间的关系。并结合人物关系、人物性格等为朋友圈写了留言,极大地激发了学生自主阅读的欲望和活力。

(三)设计提升核心素养的驱动任务

1.设计劣构学习任务

劣构的学习任务指的是开放的,具有多种解决方法和路径的问题,学生可以根据自己的兴趣和能力选择,这为学生的创造力提供了充分的空间。学生在复杂的综合性、开放性、探究性任务中解决基本问题,通过合作探究完成学习任务。

“鲁迅成长馆”——《朝花夕拾》项目化学习

恰逢鲁迅先生诞辰141周年,文学社团的同学想举办一场“鲁迅成长馆”的主题展,邀请同学们共同参与筹划。

任务一:鲁迅正名墙

为打破同学们对鲁迅先生横眉冷对、高高在上的刻板印象,请你通过阅读整理学习资料,为大家介绍成长过程中立体、丰富、真实的鲁迅。

任务二:成长留言墙

依据学习资料,以“×××对鲁迅的影响”为主题在留言墙上留言。

任务三:“老物件”照片墙

通过网络或展馆收集鲁迅成长过程中给你留下深刻印象的“老照片”,撰写对应文案,以帮助参观者更好地理解。

整个项目的任务围绕一个基本问题:鲁迅的成长历程是怎样的?在这一基本问题的引领下,学生自由穿梭在《朝花夕拾》中,寻找那些在鲁迅成长历程中留下印记的人事物,从而形成对于鲁迅更为立体丰富的人物感知。

2.提供必要学习支架

学习任务是以学生为主体,教师为引导的学习过程,因此在作业设计时也需要支架的创设帮助学生更好完成学习任务,常见的支架如知识支架、程序支架等。

(1)知识支架。知识支架是指学生在完成作业学习任务的过程中所涉及到概念性知识和程序性知识等。常见的知识支架有知识卡片、助读资料包等。

(2)方法支架。方法支架是为学生完成学习任务进行示范性的引领。如《水浒传》的作业设计中需要学生制作人物英雄卡,通过给予范例的方式让学生明白制作的方法。

(3)程序支架。程序支架是帮助学生搭建知识点从理解到运用的完整路径,对学生的学习过程进行具体的操作性指导。

《骆驼祥子》剧本改编项目化作业

剧本创作中人物台词是灵魂,也是展现人物性格和内心世界的重要抓手,现在请大家和小白一起学习如何来撰写剧本中的人物台词吧!

1.分析人物冲突

知识卡片:人物冲突主要分为人物的内心冲突以及外部冲突,外部冲突包含了人物与环境,以及人物彼此之间的冲突。

范例:

内心冲突:虎妞骗祥子结婚时,祥子内心犹豫不决,体现出他的懦弱。

与环境的冲突:祥子所处的时代军阀混战,这也造成了祥子一心想要有自己的车。

与其他人物的冲突:祥子被孙侦探敲诈,导致他辛苦攒下的钱再次被骗光。

2.了解潜台词内涵

知识卡片:潜台词是指在某一话语的背后,所隐藏着的那些没有直接、明白表达出来的意思。

范例:

虎妞对祥子说:“不爱闲着,作个买卖去。”

祥子回答:“我不会,赚不着钱。”

潜台词:祥子并不想做买卖,而是一心想要买一辆自己的车继续拉车。

3.设计舞台说明

知识卡片:舞台说明包括剧中人物表,剧情发生的时间、地点、服装、道具、布景以及人物的表情、动作、上下场等。

范例:

祥子(气呼呼,坐在床上,低着头)回答:“我不会,赚不着钱。”

分析:表现出祥子对于虎妞不愿他继续拉车的不满,同时低着头也体现出他对虎妞的畏惧,内心的软弱。

整个案例涉及到以上三种支架。首先是程序支架,通过分析人物冲突、了解潜台词内涵以及设计舞台说明,给与学生如何撰写台词的操作程序指导。其次对于必要的概念则提供了知识卡片、助读资料包等知识支架,并为每个步骤都提供了范例的方法支架,帮助学生完成学习任务。

(四)建构培养元认知能力的评价体系

1.目标可见,学习过程可视化

哈蒂认为有目标的学习分为两个部分:“一个是弄清要从课堂中学到什么(学习目的);另一个是设法知道是否达成了所期望的学习(成功标准)。”让“教”与“学”都具有清晰的目标,对于师生双方而言都极具重要性和必要性。学生明确学习目的以及成果标准,并且成为目标的制定者和评价的参与者,才可以清楚地知道应该去哪里,以及怎样去那里,就像拿着一张地图,让整个学习过程清晰可见。同时评价贯穿于整个项目推进的过程,在每一个任务后面都设计了评价标准,能够让学生清楚了解每一个环节所要达到的目标。(见表1)

在这个案例中,名著演读的不同环节,都设计了评价量表,学生对于每个环节要达到的要求了然于心,这就像为整份地图划定了锚点,不但目标是清晰,路径也是清晰的,学生通过自主规划前进路线,让学习过程外显在“地图”上。

2.评价可见,学习行为可控化

项目化学习中,教师还应当重视非预期的学习结果,关注学生学习过程,合理设计过程性评价。“让学生成为自己的老师,就应该自主地行进在‘定标—学习—评价—调整目标—再学习—再评价’的学习道路上”,让学生充分学习并理解“评估标准”,并依标评价进行学习行为的调控。(见表2)

“成就水平检查单”能让学生清楚地认识到自己在“地图”中所处的位置,有助于教师对自己的教学过程以及学生的学习过程进行调控,更为重要的是它帮助学生建立起从表层知识到深层理解,最后到概念性理解的通道。

3.思维可见,认知过程可追溯

可视化学习理论指出:“我们需要发展一种关于我们正在做什么、我们要去哪里,我们怎样到达那里的觉知;我们要知道在手足无措的时候应该做什么。这样的自我调节或元认知技能是所有学习的最终目标之一。”

在项目化学习评价中要促使学生评估自己整个学习过程即自我评估,它包含了一系列指向元认知的问题。比如:我的项目所要达成的目标是否明确?我是否对整个项目有清晰的计划?在整个项目中我遇到了哪些问题,我是如何进行解决的?通过这样的评价,追溯整个认知过程,可以促使学生对自己的学习有更好的认识,并且帮助学生在下次学习中进行更好的优化。(见表3)

概念体系可以用于帮助学生明确是否建立起对于整本书的概念。项目参与则是对关键概念的理解以项目成果的可视化,引导学生关注自己的整个学习过程,尤其是自主思考和合作探究的能力。迁移能力能促进学生思考阅读这本书对于阅读其他同类型书籍的作用。通过这样的元认知反思表可以引导学生通过学习性评价,推进学习的进程和深度。