课内阅读教学中记叙文写作的范式构建

作者: 聂雅文

关键词:阅读教学 记叙文写作 回忆性文本

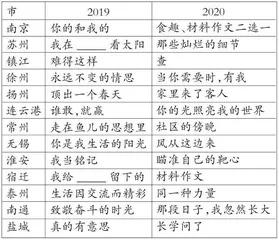

《义务教育语文课程标准》(2011年版)中提到7—9年级的学生应具备“写记叙性文章,表达意图明确,内容具体充实;写简单的说明性文章,做到明白清楚;写简单的议论性文章,做到观点明确,有理有据;根据生活需要,写常见应用文。”可见,初中生写作中最重要的文体便是记叙文,中考作文的考查也是以记叙文为主,2016年起江苏省全面使用统编版语文教材,试看江苏省各市使用新教材后,即2019年和2020年的中考作文考题:

纵观使用新教材后的作文考题,徐州、扬州、淮安、连云港、南通、苏州等地的作文题明显偏向记叙文,绝大多数地市考查的文体均为记叙文,只有少数城市如南京、泰州等地的作文题可以兼容记叙文和议论文两种文体。可见,无论是中考还是课标要求,记叙文都是最重要的文体,而笔者在中考阅卷中发现,初中生由于思维深度和广度的限制,很难写出具有一定思辨性的考场议论文,得高分的往往还是记叙文,因而,如何写出一篇优秀的记叙文便是初中语文写作教学的重点和难点。

然而,初中阶段的作文教学存在泛化、空化、低效等问题,教师作文训练效率低下,无法为处于写作困难中的学生提供必要的帮助,学生三年间写作水平的变化并不明显,常常会在审题、选材、立意等环节上出现各种问题,在写作手法的选择和使用上也往往无所适从。对此,叶黎明教授认为:“写作必须‘教’,而且‘教’必有规矩、必有知识……有无穷的空间供教师自己根据教学实情开发‘自己的课程内容’,目的是让学生创造地写。”为了达到“让学生创造地写”的目标,开发“自己的写作课程内容”要将落点落在指向能力的有效写作知识上。

笔者认为,语文教师在写作教学方面需要思考以下两个问题:一是怎样基于课本开发写作知识,二是怎样转化写作知识为写作能力。本文拟从课内回忆性文本阅读教学的角度人手,谈谈如何在阅读教学中建构初中生记叙文写作的范式。

一、回忆性文本与记叙文的关系

在文体分类中并没有记叙文这个概念,这只是在教学中为了方便学生掌握而创设的一个名词,其实质是主要使用记叙这一表达方式来进行写作的文体。不难看出,所谓记叙文就是写一件或几件事情,而这件事情往往是已经发生过的,也就是说写好一件或多件已发生过的、互有关联的、给人以思考和启迪的往事是初中写作训练的重点。

笔者认为,所谓“回忆性文本”,即无论小说、散文、诗歌、戏剧,只要具备文学性,以写人记事抒情为指标的文章皆可,它往往具备以下一个或多个特征:1.事件发生时间与写作时间之间有一段间隔,文章具有双重视角,一个是体验主体——以前的“我”,一个是回忆主体——现在的“我”,其中有“我”的成长;2.文章按时间顺序写作,前后两部分的情感有明显对照;3.文章带有回忆感伤的性质。这类文章,有人有事有情,三者交织,如《老王》《藤野先生》等散文,《猫》《假如给我三天光明》等小说,《“飞天”凌空》《一着惊海天》等新闻,《乡愁》《湖心亭看雪》等诗歌和文言文都可以归入其中。回忆性文本在语文教学中占有重要的地位,它们在选材、立意、写作技巧上与初中生需要掌握的记叙文写作有着极大的关联。

二、初中生记叙文写作的问题

笔者曾让初三的学生写过一篇题为《永远的珍藏》的记叙文,要求他们选择一到两件印象深刻的事情进行写作,能够注意详略,并在文章中使用熟悉的写作技法。这是一个典型的记叙文题目,写作的目的是训练学生写好一件或多件事情的能力,但从批阅的结果来看初三学生的记叙文写作水平并不让人满意。他们的写作主要存在以下三个问题:

首先是在标题着眼点的选择上存在偏差。《永远的珍藏》与2019年淮安的考题《我当铭记》其实非常相似,题干明确要求写自己印象深刻的一到两件事,“珍藏”说明是非常难忘、非常宝贵的回忆,但不少同学就像是随便找了一件生活中的小事,完全看不出也没有交代任何值得珍藏的地方,还有的同学选择了运动会、秋游、小学毕业典礼等进行写作,按理说这些事情是可以具有特别的意义的,但写的时候却着眼于吃零食、看电影、老师发脾气等细节,写作的用力点没有找对。那么,这些也是初中生在记叙文写作中常常会犯的问题,比如2020年南京市的中考作文A题是《食趣》,学生在写作时极易着眼于食物本身或吃和做的过程等,而忘却了另一个中心语“趣”,文章的中心便有所偏移,虽然算不上跑题,但由于着眼点跑偏,得分也不会太高。

其次是文章的立意没有升上去。通过对回忆性文本涉及的情感类型做定量分析时发现,回忆性文本的情感倾向大致为爱、敬、悔三类,比如爱可以衍生出感恩(《阿长与(山海经)》)、怀念(《回忆我的母亲》),敬可以衍生出崇敬(《叶圣陶先生二三事》)、赞扬(《伟大的悲剧》),悔可以衍生出愧疚(《老王》)、自责(《秋天的怀念》)、遗憾(《猫》)等。那么,同样是“珍藏”,大多数同学还停留在跟小伙伴玩耍、毕业典礼的不舍、妈妈送我去医院、家里养的小狗死了很难受等事件上,但我们如果换个角度挖掘,跟小伙伴玩耍指向互助互爱的友情,毕业典礼指向同窗的手足情,妈妈送我去医院指向不离不弃的亲情,家里养的小狗死了指向时光易逝、生命短暂、情感永恒的思考上,这样立意是不是就会高了很多呢?当然,情感立意不一定是单一的,它一定也与每个人的生活经历、性格特征等密不可分。2019年淮安中考作文题目《我当铭记》,扬州作文题目《顶出一个春天》等,如果能将立意提升到国家利益、民族担当等高度上,作文的档次立刻会高上一大截。

最后是缺乏一定的记叙文写作技巧。老师在评讲作文时,经常会提及一些常用的写作手法,比如比喻、拟人、对比、排比、反复、插叙、环境描写、设置悬念等,但事实上,大多数学生更习惯于直接的记叙,连正面描写也用的不多,文章流于空洞和流水化,缺少打动人心的细节和力量。“珍藏”的同样是家里的小狗,有同学引用了《紫藤萝瀑布》的最后一句话“花和人都会遇到各种各样的不幸,但生命的长河是无止境的”;同样是写妈妈送我去医院,有同学写到了凛冽的寒风,积雪满地的路;同样是写家里养的小鸡,在小鸡失踪后,有同学仿写郑振铎的“从此我永不养猫”等句子,文章的整体就富有了书卷气和感人的细节。

三、建构初中生记叙文写作范式的路径

以上几点问题使得初中生甚至初三学生的记叙文写作水平始终处于较低的状态,在考试中仅能勉强找一件事来写,得分处于中下等,可以说,记叙文写作水平还停留在最初级的阶段。笔者主要从回忆性文本中总结了一些建构记叙文写作能力的路径,统编版语文教材所选的回忆性文本阅读教学的文章都独具匠心、各具特色,遣词造句更是经得起推敲,但由于学段的设置,每篇课文都有其教学目标和侧重点,这就导致了一些本可以适当借鉴的文本没能得到更好的挖掘和学习,这是非常遗憾的。作为语文老师,如果转变思路,将这些回忆性文本从记叙文写作的角度看就会有不同的发现和收获,在教学时不失时机地引导学生,他们会在潜移默化中慢慢掌握记叙文写作的方法和技巧,从而慢慢构建记叙文写作的范式。本文拟从七年级课内回忆性文本阅读教学的角度谈谈如何提升初中生记叙文写作的能力。

(一)寻找线索,凸显结构一体化

记叙文写作时可以选取一个熟悉的、合适的事物,无论是由此物联想到自身还是选定一个人联想到此物,这个物象一定是与自身经历息息相关并能贯穿始终的,这样便赋予了这个物象一定的情感和象征义,也能让文章情感含蓄蕴藉。试看课文中的例子:

由表格中不难看出,以上四篇回忆性文本都具有一个共性,那就是在写作时选取一个自己熟悉并且观察过的事物,勾连一个相关物象,并用这个物象来象征作者的某种情感或精神品质,同时,用这个物象作为线索贯穿全文,使文章前后关照,相互呼应。稍有不同的是,《秋天的怀念》和《猫》是典型的记事怀人(物)类的文章,它们首先选取了生活中熟悉的人或物(母亲和猫),然后找到了最具有他们特点的事物(菊花和猫的亡失),接着借助语言、动作、心理等描写回忆与他们相关的往事(一件或多件),最终抒发自己的情感,这样做的好处是将原本直接外露的情感化成了某个具体事物或定格的画面,使文章层次分明,含蓄深沉。《紫藤萝瀑布》和《一棵小桃树》则是先看到某样富有特点的事物,由这个事物身上总结提炼出了某种精神品质并由此联想到自己的生活经历,对自己的生活构成了某种积极影响,同样的是,这个景象依然是贯穿全文的,这样做的好处是自己的生活经历可能与看到的景象相同或相反,情感变化自然而然,给人以启示和震撼。

2019年徐州市的中考作文题《永远不变的情思》是一个偏正式的短语,中心语落在了情思上,情思是什么?与谁相关?为什么永远不变?这个题目可以选择生活中熟悉的人或场景,并通过描写与之相关的细节将情思贯穿全文,将几个片段或场景串联起来,在写的时候应对物象加以选择,并将其作为文章的线索,文章的情思便会血肉丰满。2020年无锡市的中考作文题《风从这边来》,标题便点明了一个意象——风,风是什么?风代表着什么?风有什么含义?从提示语中可以得知,风是自然现象,也是一种潮流,一种情味,比如风气或精神品质等,这是考生可以赋予的;“这里”是哪里?二者如何联系在一起的?这个风可以既是现实的风,也是虚拟的风,就像《一棵小桃树》中的“小桃树”也用来影射其他,虚实纵横,摇曳生姿。当然,这里面还涉及到正确处理物理时长和心理时长的问题,海明威在《同“音乐家”的一席独白》中有一段话可以给我们一些启示:你如果在鱼跳的时候兴奋起来,你就回想一下,使你产生这种感觉的具体动作是什么:是钓丝从水面上升起来?是它像琴弦似的绷紧,水开始滴下来?还是鱼跳的时候猛撞溅水的动作?回忆一下声响以及说了些什么话。找到产生感情的东西,找到使你激动的行动。然后写下来,要写清楚,叫读者也看得见,能产生与你同样的感觉。《紫藤萝瀑布》只是一瞬间的所见,但却将多年的人生经历和内心的曲折娓娓道出;《一棵小桃树》中小桃树的成长贯穿了作者成长的始终,但却将多年的成长经历浓缩在了一篇千余字的文章中。

(二)提炼主旨,增加理趣色彩

《教师教学用书参考》(七年级下册)中有这样一段话:“写景状物是抒情言志的基础。情与理,如果有两三层更好。这篇散文说了精神的宁静和生的喜悦之后,又有一层新意,就显得丰富。”其实记叙文的写作建构亦是如此,可能写的是一件或多件极平常的事情,是一个极平常的人,但却能从这极平常中品出不一般来,由具体的事件生发感悟然后上升到某些普适性的道理。试看课文的行文思路:

《散步》里母亲和儿子指向了生活的“整个世界”,《紫藤萝瀑布》中的紫藤萝代表了在命运击打下不屈不挠的生命;《老王》记录了作者与老王交往中送冰、送默存、送香油鸡蛋三件事,情感层层深入,自然而然地流露出了知识分子的自省精神;《走一步,再走一步》中“我”一步步地走下悬崖,则代表分解生活中的大困难为小困难,从而一步步地克服它。“提升主旨”类的文章需要寻找一件或多件生活中的小事,比如常见的学骑自行车、看蚂蚁搬家、公交车上让座位等,但关键在于层层深入,从这小事中对人生生发感悟,比如克服挫折,超越自我,“赠人玫瑰,手留余香”等;也可以从常见的场景中生发不同的慨叹,比如黄昏的落日,大多人都觉得凄凉悲伤,换一个角度看未尝不是为第二天的新生活做准备,其实又蕴藏了希望,这样“反其道而行之”会给人耳目一新的体会和感受。

“提升主旨”类的记叙文对写作者的积累要求较高,不仅需要观察生活,还需要有深入的思考和丰富的人生阅历,《散步》中一家人的相依相守,《紫藤萝瀑布》中对人生困境的解读和感悟以及《老王》中对自己幽微心理的剖析这些都需要岁月的沉淀,学生在初学时可以尝试引用、化用或套用。从初中生的角度可以操作的是《走一步,再走一步》这类文本,通过自己亲身经历的小事来获得一个小小的启发,既可以是壮志豪情,也可以是人生体会,可以充满希冀,也可以总结失败的教训。七年级下册的《古代诗歌五首》都是哲理诗,像“会当凌绝顶,一览众山小”和“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”这类的妙句就是从自己的亲身经历中提炼而得。2020年南京市江北新区二模的作文题《它,也是我的老师》就是引导学生观察生活,从生活小物、小事和细节中汲取养分。