借诗还魂,再见杜甫

作者: 袁海锋 李金华

【设计背景】

1.教材分析

《客至》是统编版高中语文选择性必修下册“古诗词诵读”栏目的一首诗。不同于杜甫常见诗作忧国忧民思想、沉郁顿挫风格,《客至》浸润着闲适恬淡的生活乐趣与清新自然的诗风,是帮助学生认识杜甫别样形象的良好素材。从教材编撰视角审视,《客至》虽被赋予自读课文角色,但为了更深层次、多元化挖掘《客至》的教学价值,故本节课有意将其升级为教读课文,试图借《客至》引导学生进行深度阅读,实现杜甫文化形象的再认识。

大单元教学倡导多篇文本的联动阅读,本节课试图贯彻大单元教学思想,并将其加以变形,以多篇带一篇的方式,即以本册《登快阁》《归去来兮辞》及跨册目、跨初中学段的《〈论语〉十二章》《醉翁亭记》等“多篇”课文作为学习支架,来深度解读“这一篇”《客至》。这一过程中,教授学生“大单元”式整合学习方法策略,引导学生理解杜甫多元的诗歌风格与文化人格,两维并举,互动演进。

2.学情分析

本节课系示范课,借用的班级为高二年级理科班。该班学生已经学习并积累背诵了一定数量的杜甫诗作,如《春望》《登高》《蜀相》《登岳阳楼》等,且极为熟悉杜甫忧国忧民的创作思想和沉郁顿挫的诗歌风格;在诗歌鉴赏方法上,学生掌握了一定的诗歌解读方法,如结合时代背景和作者生平(“知人论世”)。但是,学生现有学习呈现出一些不可回避的问题:第一,学生此前对杜甫诗歌的学习多满足于背诵记忆,且由于学习间隔较长,对杜甫部分诗歌的背诵有些淡忘。因此,本节课采用图片与情境创设的方法,试图唤醒学生对古诗词诵读的记忆,加深学生对已学内容的深层次勾连与整合。第二,学生对杜甫忧国忧民的创作思想和沉郁顿挫的诗歌风格业已形成套板印象。藉此,本节课有意以“驳论式”课堂,打破学生的已有认知和固定思维,更为深刻地建设杜甫多维立体的文化形象。第三,学生知识迁移能力欠缺,无法调动已有知识促进新课题学习,故本节课试图教授学生借助已学知识解决新内容的方法,培养学生知识迁移的意识与能力。

【学习任务设计】

任务一:唤醒,杜甫老样子,即从学生已有杜甫诗歌的旧知入手,借助图片与情境,唤醒学生眼中杜甫固有创作思想和诗歌风格;

任务二:推出,《客至》新内容,即采用多篇诗文内容与知识的联动来解读《客至》,以打破学生对杜甫的固有观念,多维度和立体化地还原一个明丽与忧郁并存的杜甫。涉及教材篇目有《种树郭橐驼传》《登快阁》《归去来兮辞》《〈论语〉十二章》(初中)等。

任务三:落成,一种大单元的教法与学法,即向学生总结明确“借诗还魂”的古典诗歌阅读方法——借一群学习过的诗文助力一首诗的新理解,以教会学生掌握诗歌鉴赏的必备程序性知识,培育学生诗歌鉴赏的关键能力。

【任务实施】

任务一:创设图片与言语情境,唤醒杜甫老样子

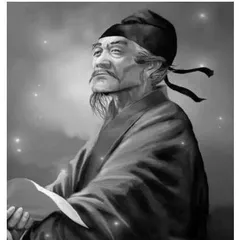

提问:这张照片里的大叔是谁?大家认识吗?

学生七嘴八舌,给出答案。

追问:大家有没有想,此时此刻,杜甫在想什么呢?

学生不明所以。

释疑:这张图可不是随便选的哦,大家留意杜甫的手上,还有他45°仰望的眼神。如果此时他的眼前是一片春光,大家替杜甫想一首诗!

第一组同学回答,多轮拉锯引导,想到——

春望

国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

如果此时杜甫又登上长江边的山峰,放眼远望……

有第一组示范,第二组同学很容易想到——

_______ 登高

风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

万里悲秋常作客,百年多病独登台。

艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯。

春秋代序,杜甫又在春日来到诸葛祠……

因为是刚学过的课文,第三组同学最容易想到——

_______蜀相

丞相祠堂何处寻?锦官城外柏森森。

映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音。

三顾频烦天下计,两朝开济老臣心。

出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。

出武侯祠的杜甫,又穿越到岳阳楼,看着汪洋洞庭……

第四组同学,或班级共同背诵——

登岳阳楼

昔闻洞庭水,今上岳阳楼。

吴楚东南坼,乾坤日夜浮。

亲朋无一字,老病有孤舟。

戎马关山北,凭轩涕泗流。

追问:对杜甫,我们实在太熟悉了!说说你们能想到的适合杜甫的关键词——

预设:诗圣、现实主义、穷困、漂泊、爱国诗人、愁苦、老病……

追问:杜甫也是诗歌赏析考试题的常客,根据这些关键词,你们常常整合怎样的答案?

预设:学生大概能答出“忧国忧民”的情感底色,如果学生不能答出“沉郁顿挫”的诗风,教师可板书告知。

设计意图:通过生动的图片形象和过往教材内容的回顾,唤醒学生认知里的固有杜甫形象风格,为下文《客至》出场,以及固有思维认知的打破、多元形象与风格的建构蓄力。此环节是“驳论型”课堂“论”的确立。

任务二:搭建已学诗文支架,推出《客至》新内容

提问:杜甫真的只是这样吗?你看,他还在45°仰望,不过他今天等的是一位朋友。这位朋友是……

预设:学生根据预习回答——崔明府。

追问:杜甫还写了诗——(班级齐读)

客至(喜崔明府相过)

舍南舍北皆春水,但见群鸥日日来。

花径不曾缘客扫,蓬门今始为君开。

盘飧市远无兼味,樽酒家贫只旧醅。

肯与邻翁相对饮,隔篱呼取尽余杯。

活动板块1:借助已知,点拨难字

追问:大家看注释,颈联的字还是比较难写的,不过只注释了“醅”,“飧”大家是怎么读对的?

预设:《种树郭橐驼传》学过——

追问:那句是?

背诵:吾小人辍飧饔以劳吏者,且不得暇,又何以蕃吾生而安吾性耶?

追问:大家再回顾一下“饔”,什么意思?

提示:同学们,大家有没有发现,语文这一课的知识点可能在另一课里已经学过了。拿另一个课的学习成果,来解决这一课的学习内容。这种勾连多篇理解一篇的技术,是今天这节课我们重点运用的学习方法。

活动板块2:提供支架,知人论世

追问:读这首诗前,你们往往都做哪些准备?

预设:了解诗歌创作的背景……

追问:大家看“学习提示”,好像没怎么说,注释也没有涉及。那我来帮大家——

据黄鹤《黄氏集千家注杜工部诗史补遗》,此诗是唐肃宗上元二年(761)春天,杜甫五十岁时,在成都草堂所作。杜甫在历尽颠沛流离之后,终于结束了长期漂泊的生涯,在成都西郊浣花溪头盖了一座草堂,暂时定居下来。在诗人久经离乱,安居草堂后不久,客人崔明府来访,诗人心情高兴,于是创作了这首诗。

活动板块3:借助旧诗文,还原真诗魂

探讨:舍南舍北皆春水,但见群鸥日日来。

追问:首联两句,同学们,你看到了什么?你猜杜甫看到了什么?

预设:学生可能不明所以,甚至在课堂上答出“悲凉”“荒芜”等词汇。

预案:一,引导学生回看题目及诗作文本季节,审视“悲凉感”是否合适精确;二,结合课堂引入的杜甫风格,找出同学错误评鉴的原因——先入为主,以类代篇。由此,课堂回归“正规”,学生问答得到反馈,思维与审美活动也真正开启。

追问:大家千万不要带着对一个人的套版印象来感受一首诗——不能带着“忧国忧民”来,杜甫的一切就都忧得“悲凉”“荒芜”,这是很危险的!大家睁眼看,有什么?

预设:有春天,有鸥鸟?

追问:为什么杜甫的房舍旁有群鸥日日来?

学生不明所以。

追问:如果大家真的没感觉没想法,我建议你们去找下黄庭坚,看他能不能帮下忙。

预设:学生应能关注到下一页《登快阁》一诗的尾句及注释⑥。

追问:大家齐读《登快阁》注释⑥,复问——为什么杜甫的房舍旁有群殴日日来?(提示关注创作背景)

预设:杜甫归隐田园、杜甫品行高洁、群殴相约结盟……

追问:杜甫还有什么约定?

预设:与友人像鸥鸟订盟一样约定了。

追问:你猜,朋友崔明府怎样?

预设:虽是官员,但品行高洁。

探讨:花径不曾缘客扫,蓬门今始为君开。

追问:读颔联,杜甫是不是太懈怠、太慵懒了?

预设:学生能认识到杜甫不是太懈怠慵懒,但不清晰原因。

追问:如果不是,我们就得为杜甫找到一个理由。现在你们调转方向,去到《归去来兮辞》,找陶渊明帮帮忙。

大家在《归去来兮辞》找到哪些支架句子?读出来吧(具体同学)。

预设:找到“三径就荒,松菊犹存。携幼入室,有酒盈樽……”引出注释中“隐士住处”的重要信息。

找到“倚南窗以寄傲,审容膝之易安。园日涉以成趣,门虽设而常关”,引出杜甫对友人崔明府的心底的欢迎。

追问:如果是打心底里欢迎崔明府,那为什么不打扫花径呢?

预设:杜甫希望朋友看到自己恬然自足的精神状态……

教师小结:同学们,当你从颔联读出恬然自足、由衷开心来时,有没有发现,杜甫便不能那么忧愁劳苦了?!

探讨:盘飧市远无兼味,樽酒家贫只旧醅。

追问:前两联,我们够朋友哈,也是努力给杜甫找理由了。读完颈联两句,大家有没有觉得是真尽力了?!杜甫,你的“晚宴”也太不上档次了吧?!

咱们不是没见过世面,来看看文豪欧阳修的宴席_____

临溪而渔,溪深而鱼肥。酿泉为酒,泉香而酒洌;山肴野蔌,杂然而前陈者,太守宴也。

_____《醉翁亭记》

欧阳修太守宴,主要是要吃出个 。

预设:新鲜、无公害、自然,引导学生往“与民同乐”方向思考。

追问:很明显,杜甫“晚宴”说是“与民同乐”不合适,但“寒酸”确实到位。说到寒酸,我想到孔子的一位学生_____

子曰:“贤哉,回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。贤哉,回也!”

_____《论语·雍也》

追问:你在颜回的“寒酸”看到了什么?

预设:快乐、简单、自在、安于当下、贤能,引导学生往“安贫乐道”方向思考。

追问:杜甫“晚宴”的“寒酸”与 更相似?

结论:杜甫的“寒酸”是安贫乐道的精神彰显,不足羞愧,更着意让崔明府看到与感受到。