“核心素养”视域下高中语文“整本书”阅读与评价

作者: 周玉蓉

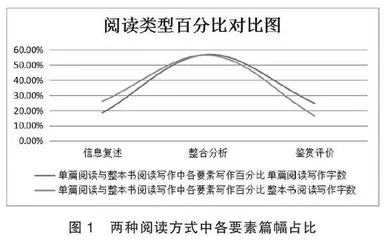

摘要:整本书阅读教学评价是基于学生假期“整本书阅读”进行的评价,所要评价的是学生习作中呈现出来的信息复述、整合分析、鉴赏评价等核心素养能力。三大考查维度呈现出学生阅读多数处于单点结构思维逻辑和多点思维逻辑水平。课堂教学应当做好典型例文的示范,依据文体与作家流派,教授阅读方法和阅读策略,做好语文学科必备知识的落实与迁移准备。

关键词:整本书阅读 核心素养 阅读评价

根据《高中语文课程标准》(2017)(以下简称“课程标准”),高中阶段要求学生加强阅读,培养阅读的兴趣和习惯,提升阅读品味,掌握阅读方法,提高阅读能力,让学生在阅读中拓宽视野,领略人类社会气象与文化[1]。课内的阅读方法的指导是否有效,需要凭借学生课下或者校外的相关文本阅读反馈才能展示出来。统编版高中语文教材“文学阅读与写作”板块覆盖了社科类文本、诗歌、散文、中国古典小说、外国小说等多种文体样式并提出阅读教学要求。从高考试题命制看,教学衔接的趋势愈发明显。结合高考阅读得分情况以及亟待调查诊断的在校学生阅读水平,开展假期整本书阅读活动,并且结合学生的真实情境阅读情况进行分类诊断分析,可以实现“教——学——评”的一体化,给校内课堂教学一定的启发建议。

一、整本书阅读的评价测量

整本书阅读注重“内”“外”衔接,“内”指的是阅读的方法指导、学校课堂教学的典型课例,“外”指的是阅读时间、写作形式以及学生通过阅读展现的阅读能力。时间集中在暑假,回收习作包括书评、影评79篇。本次阅读主体是高二学生,已经经历一年的课堂阅读教学指导,学生的写作篇幅突破了考场作文的800字,大部分同学写作2000字到3000字。写作内容无论是作品情节介绍还是人物点评,都极为细致。学生整体阅读面与平时校内考场作文相比有量的提升。从鉴赏选题上,习作单篇大都能从人物形象、技法、环境、主旨等角度切入,基本体现从课内到课外的迁移。

同时,关注整本书阅读的“收”与“放”。整本书阅读的“放”是相对于校内、课内的可控的教学而言。资深教师李煜晖认为:“高中生渴望拥有更广泛的、更真实的决策权和选择权,教师面面俱到的讲解,正在不断阻滞高中生自主能力的发展。”[2]本次阅读活动是在确认学生没有相关阅读经历的前提下进行陌生情境的文本阅读,提供内容较为广泛的中外小说、戏剧、散文等整本书阅读书目,让共性阅读走向个性阅读。而“收”的部分则是文本内容与形式,语言、思维、审美、文化都在阅读指导和考察范围之列,既让学生摆脱套路、模板等固定思维的应答策略,又能灵活地展示真实的阅读素养。

《课程标准》对语文课程的评价建议是“评价的根本目的在于全面提高学生的核心素养”,“语文教师要有意识地利用评价过程与结果,发现学生的个性特点和具体问题,即使引导,提出针对性的建议,激发学生学习的动力。”[3]从评价内容上,需要将学生的核心素养进一步界定。林崇德界定为“学生在接受相应学段的教育过程中,逐步形成的适应个人终身发展和社会发展需要的必备品格和能力”[4]。常珊珊等人则从运用的角度定义为“能够适当的创造性的使用口语和书面语表达解释概念、想法、感觉”[5]等。从教考合一的角度上说,从高考命题的建议从一定程度上将其拆分,其中“阅读与鉴赏”侧重于整体感知、信息提取、理解阐释、推断探究、赏析评价等内容[6]。从形式规范上说,本次研究借鉴了OECD经济合作组织的PISA测量量表,并参考了台湾林福来教授评量的测试题[7]。同时,借鉴solo分类评价理论进行分层,对学生的阅读习作进行分级分类的评估。

阅读信息的分类,是根据学生的习作与阅读文本的关联度进行内外分类,根据其阅读历程分为文本内部信息和文本外部信息。而根据素养能力评价需求,我们进一步分三个维度:“信息复述”“整合分析”和“鉴赏评价”。信息复述关注的是习作者能否完整、准确复述情节,关注细节;或者能否跨文本检索信息。整合分析包括是否能准确理解词语内涵;运用思维方法、例证贴切、延伸合理,或者对核心概念能够广泛理解和发展解释。鉴赏评价则是适度联想、反思文本形式效果和内容的文化价值。为了可操作性和科学性,将不同维度的阅读水平期望标准进一步拆分,以信息复述等级分类为例,根据期望标准进行ABCD不同等级划分,具体展示学生的语文阅读素养。A等级代表完整、准确复述情节,关注细节。B等级代表复述情节,细节枝蔓超过主情节。C等级意味着复述情节,不完整或不准确。D等级表示信息内容与情节关系不大。

为确保评价量表的信度,笔者将同学JCZ的课堂单篇阅读教学作文《〈祥林嫂〉读后感》和整本书阅读的习作《〈变形记〉读后感》作为典型样本分析如下:

课堂教学与整本书阅读所评价的三大板块的素养值较为趋近,说明该同学的此类习作都能展示各项素养水平。以JCZ为代表的大多数文本结构都比较趋同,说明该调查的测量纬度比较稳定。

二、整本书阅读的分类评价与思考

(一)信息复述维度——较低阅读水平例析

作为整本书阅读分析和整合鉴赏的基础,信息复述关注的是习作者能否完整、准确复述情节,关注细节;或者能够跨文本检索信息。根据评价维度,79篇习作的信息复述四个等级中,BC两个等级占比最高,以下将展示其典型例文的问题诊断思考。

B等级——故事荟萃型。此类习作信息复述的篇幅在整篇习作中所占比例30%,摘取整本书中的故事情节而没有进行情节或者人物的概括和分析。这也是学生常犯的错误:把书评当作情节或者人物简介来写。以下文的习作为例,“哥哥”和“母亲”两位人物形象作为次要人物其出场主要是为了衬托主人公柯希莫,读者需要从主次关系上决定复述占比的多少。

例如:文章第一节就引出了我的哥哥——也就是树上的男爵柯希莫,为何去树上的原因……文章里面还有一个我特别喜欢的人物,那就是男爵的母亲……(YZY《树上的男爵》)

此类习作复述的线索不是作品本身,而是阅读者自身的喜好将次要人物作为复述的主体而将主人公和相关淹没于情节之中,显得喧宾夺主,故文本复述就呈现出较为零碎杂乱的个人意识流形式的解读。之所以如此,是诸多因素造成的:首先是作品《树上的男爵》篇幅较长,次要人物的铺垫情节较多,主人公千呼万唤始出来。学生忽略了次要人物的衬托作用从而雾里看花,不辨主次。其次,一些现代派作家,创作了脱离于传统小说规约的创新小说结构客观上造成了学生对小说情节结构无法把握,增加了概括的难度。再次,国别文化、历史背景、地理环境知识的缺失,导致学生对文本的主旨难以驾驭,拾人牙慧。以卡尔维诺为例,出生于古巴,生长于意大利,经历了二战,再加上个人的先锋创作意识的影响,卡尔维诺的作品中,讲述要远远多于展示。这使得我们随处都可以听到叙述者声音,而叙述者的声音的传达主要通过叙述干预来完成,他的作品注定较难懂。问题习作中的情节复述和点评暴露出学生在语文必备文体知识、文化理解和鉴赏小说相关理论的多方面缺失。这也恰恰展示出课堂内教学进行小说理论教学的重要性。建议以卡尔维诺的《牲畜林》作为样本,进行必要的外国小说鉴赏示范主次人物的辨析、小说结构等专题理论知识。

C等级——拉拉杂杂型。此类信息概括听凭回忆和表象记忆,进行情节复述和人物介绍,忽略了整本书本身的故事情节主线。学生GSY对小说主人公的形象认知出于片面、零碎的情况。

霍尔顿一向看不惯他们,但也帮他们写作文,借东西给其他学生,他有善良的一面。他本意是想按照自己的意思生活,而不是呆在自己不喜欢的学校,霍尔顿并不像他自己所认为的那样像个大人,尽管头上有一块白花花的头发。

从上火车开始,霍尔顿开始了他回家之前的一段“冒险”,……霍尔顿一直喜欢他的弟弟妹妹,弟弟早些年间已经去世了,他留下的写满诗句的棒球手套曾让霍尔顿写进作文里,菲比是他认为唯一可以理解他的人。(GSY《麦田的守望者》)

信息复述的时候,围绕主人公复述凸显了几个关键词:善良、冒险、亲人。三个关键词分别指向性格、事件和人物,而这三个词不在同一层面上概述,没有具体的联系,叙述时间毫无关联。小说中的霍尔顿作为一种特立独行的反叛者形象,并非一呼百应。相反,从他对同学的看法心理描写、个人的冒险经历以及他对弟弟的回忆来看,这一段情节恰好反映出其知音难觅的孤独。情节的复述关键词改为“孤独”,才能准确地复述。

以《麦田的守望者》为代表的美国小说家在形式结构上投注了更多心血。独特地叙述腔调、结构、隐喻变形等等,成为解读甚至复述上的拦路虎。学生读者被小说语言表象所蒙蔽而重复了小说叙述语言,以及更加杂乱的解读。阅读文本的难度,对学生的理解和复述都提出了挑战。同时,学生对话题本身的兴趣让他们无法更加冷静地旁观,时不时对局部情节主观点评,忽略故事情节的整体性,呈现出叙述文本拉拉杂杂的情况。语文课堂阅读教学需要提供阅读支架,包括对小说人物的心理解读、人物的隐喻和作家作品的时代价值,才能触类旁通。

D等级——自说自话型。学生习作中出现少量阅读相对小众的作品,在信息复述时,有必要知人论世,进行作者价值观念的研读与介绍。以YLL《孽子》读后感作为典型的例子。

……这句话像是一把刀,剖开人心最为柔软的一块,明明不是什么悲伤的语调,却令人难过的想哭。(感染性强)

这本书充斥着人性的光辉色彩。(观点句,推测下文是分析整合)

无论是“阿青”“小玉”“乌鸦”“吴敏”,白先勇先生将少年人描写为“青春鸟”,他们在“新公园”的荷花池旁,有着一个不为人知的黑暗王国。(人性的光辉色彩呢?)

书长,我断了两三次才看完。(人性分析呢?)第一次便是扉页的句子,第二次,是龙子与阿凤的故事。(人性呢?)

信息复述上看,“青春鸟”“黑暗王国”“龙凤传奇”这些特别称谓都具有特殊含义。阅读复述者有必要进行概念阐释却显然并未完成任务,使得文本信息很难被界定为复述类还是整合分析类型。倘若是信息复述,复述内容与情节关系不大;倘若是整合分析,则暴露出分析观点的问题:书中“充斥的人性”论而未证。作为整合分析的文段,它几乎只能属于单点结构水平的叙述。再者大量分段让叙述出现了很多空白,而句群之间的关系也显得很松散。

从创作理论上讲,读者对作品的二度创作真正实现了作品的价值。上述复述信息的习作者都犯了同样的错误,那就是忽略习作阅读者的阅读视野、忽略小说文体主要情节与主次人物的关系。部分学生沉浸在自己的个人世界里,从语言组织和思维方式上有些故弄玄虚。

(二)整合分析维度——差别性阅读水平例析

从整本书阅读调查数据看,选择同一文本阅读的习作,根据solo分类法可以明显看出整合分析能力的区别,而此类文本的分层也可代表整体阅读的层次状况。此处以三位同学阅读《欧·亨利小说全集》的整合分析,作为几个典型例子:

C级——文本一(选材《轿车在等待的时候》《麦琪的礼物》)

……他是一个经验丰富的故事讲述者,娓娓道来,在他看似平庸无奇、贴近现实的故事中,他总能笔锋一转,给读者留下一个意料之外却又意义深长的结尾。他的作品构思新颖,语言诙谐,以出人意料的结尾闻名,美国文学界称之为“欧·亨利式的结尾”。在此,以他两篇代表作为例进行分析。

——THL《“欧·亨利短篇小说集”读后感》

B级——文本二(《一个忙忙碌碌经纪人的浪漫史》《女巫的面包》)

……而他作品的矛盾中心似乎集中在社会各阶层间的贫富差距,这同时也是当时美国社会的主要社会矛盾,每个故事里的人物,所迫使他们做出抉择的大部分是由于生活的压力。阅读他的小说,我们可以清楚地体验到在那个时代的生活感受,走进人物内心,窥探到那个社会的某一方面。