新中国以来高中语文教材新诗篇目研究

作者: 周航 刘亚兰

周航,长江师范学院文学院教授;刘亚兰,重庆市北新巴蜀中学校教师。

在新诗教材和新诗教育方面,早在20世纪20年代,这一新生文体已入民国时期的语文教材;新中国成立以来,新诗更是与国外译诗一道被编入语文课本。语文教材是学生语文教育的蓝本,其中优秀的新诗以其时代性和独特魅力影响着一代代中国人;历来的新诗教材丰富了我国的语文教育,延续了新诗的血脉并推动着新诗百年的发展。

新中国成立以来,最权威、使用最广泛的语文教材为“人教版”,也即人民教育出版社出版的语文教材。纵观新中国以来“人教版”十多个版本的语文教材,我们发现在不同版本中新诗选篇的数量和类别有很大的差异,其中有些现象值得关注和研究,在其选篇的背后必定隐藏着一定的倾向性与意义。梳理并探究新中国以来语文教材的新诗篇目,也就成为一个可为且有意义的课题。2017年12月,教育部组织修订并颁布了《普通高中课程方案和语文等学科课程标准(2017年版)》,从2019年秋期起,全国各省(区、市)高中将逐步使用“部编本”新教材,这标志着人教版高中语文教材正式结束其历史使命,同时“部编本”高中语文教材将开启一个新纪元。在此背景下,为了使研究的问题更为具体,本文将选取“人教版”高中语文教材的新诗篇目来进行深度考察,以期总结经验教训并有利于今后高中语文教材的再建设。

一、新中国以来高中语文教材建设的回顾

中学语文教材的建设已走过70年历程,大致可分为“一纲一本”“一纲多本”(“多纲多本”)和“一标多本”三个不同时期。“一纲一本”时期以1950年人教社成立并编写全国通用的第一套中学语文教材为标志,到1993年(“文革”期间除外)九年义务教育教材在全国推广结束。此间,人教社作为全国唯一一家基础教育各科教材的出版单位,编写、出版全国通用的中学语文教材。“一纲多本”“多纲多本”时期,即以1993年编写、出版九年义务教育教材开始。其间,人教社与全国多家出版单位编写多种中学语文教材,呈现“一纲多本”“多纲多本”共存的特征。“一标多本”以2001年颁布《基础教育课程改革指导纲要(试行)》和“全日制义务教育课程标准”为标志,全国各地编写了多版教材,形成“一标多本”格局。本文主要考察这三个时期中的人教版高中语文教材的选篇情况。

(一)“一纲一本”时期

建国初期《高中国文》临时课本,以陕甘宁边区中学《国文课本》为蓝本进行适度修改而成,1949年由上海联合出版社出版。1950年,周祖谟、游国恩等人在这套教材基础上编写《高级中学语文课本》,由人教社出版。1953年,人教社又对周祖谟等人编写的《高级中学语文课本》进行修订。由于这套教材问题较多,教材改革势在必行,于是1956年语文教材实行文学、汉语分科。1956年高中语文教材按照《高级中学文学教学大纲(草案)》[1]编写,这套教材优点明显,但在1957年“反右”运动开始后受到严厉批评和质疑,既而1958年春又取消汉语和文学分科,编写了新的语文课本,并由繁体竖排改为繁体横排。这套新教材过于强调思想政治教育,1959年进行修订,因受极“左”思潮影响,教材仍具鲜明的政治性。1960年春,中央提出语文教学改革,人教社根据精神再次对教材进行修订。从1961年起,人教社开始制订《全日制中学语文教学大纲(草案)》[2],编写1963年版语文教材。“文革”期间,人教社被撤销,编辑人员下放改造,语文教材建设中断。

1978年,教育部颁布《全日制十年制学校中学语文教学大纲(试行草案)》[3],根据这一大纲,人教社1979年版语文教材由繁体横排变成了简体横排。1982年对“文革”后新版教材进行修订,增编高中三年级两册语文教材,形成十二年制语文教材完整体系。1986年,教育部继续修订1978年的中学语文教学大纲,重新颁布《全日制中学语文教学大纲》[4],1990年对其再次进行修订。与此同时,1986年和1990年人教社先后两次修订全国通用高中语文课本。[5]

(二)“一纲多本”“多纲多本”时期

为了系统地研究和探索高中语文教材改革的新途径,人教社中学语文室于1983年成立高中语文实验教材编写组,随后编写了一套高中语文实验课本,效果较好。之后为了适应教育改革新形势的需要,人教社又根据1996年颁布的《全日制普通高级中学课程计划》和《全日制普通高级中学语文教学大纲》的基本精神,对原高中语文实验课本做了适当调整和修改,编写出一套新的语文教材,即1997年版《全日制普通高级中学教科书语文》(试验本)课本。2000年,人教社对1997年课本进行再次修订,教科书的编写视野更加开阔。[6]

(三)“一标多本”时期

21世纪,中学语文教材编写进入“一标多本”时期,注重科学性和人文性的统一。2002年,教育部颁布《全日制普通高级中学语文教学大纲》[7],2003年教育部制订《普通高中语文课程标准》(人教社同年出版),要求发展健康个性,形成健全人格。人教社根据这一大纲编订了2003年版(大纲版)语文教材。2004年,根据《普通高中语文课程标准》人教社编写了《普通高中课程标准实验教科书语文》教材,2007年又对该版教材进行了修订,即现行人教版高中语文教材[8]。

2004年开始,高中语文教材被设计为选修和必修两大框架,必修5个模块,选修5个系列15个模块。2006年版高中语文选修教材分为诗歌与散文、小说与戏剧、新闻与传记、语言文字应用与探究、文化论著选读与专题研讨5个系列。诗歌与散文下含《中国古代诗歌散文欣赏》《中国现代诗歌散文欣赏》《外国诗歌散文欣赏》3个模块,小说与戏剧包括《影视名作欣赏》《中国小说欣赏》《中外戏剧名作欣赏》《外国小说欣赏》4个模块,新闻与传记包含《新闻阅读与实践》《中外传记作品选读》2个模块,语言文字应用与探究包含《演讲与辩论》《语文文字应用》《文章写作与修改》3个模块,文化论著选读与专题研讨包含《中国文化经典研读》《中国民俗文化》《先秦诸子选读》3个模块,共15个模块。

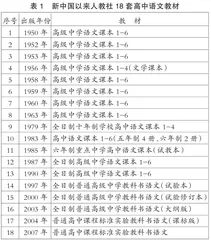

以上三个时期是人教版语文教材发展历史的脉络,就高中语文教材的大致情形,见表1。

如上18套高中语文教材中,1985年六年制重点中学高中语文课本(试教本)因其使用范围限于重点中学,故未列入本文考察范围。其他17套教材,以及2006年版选修教材中的《中国现代诗歌散文欣赏》《外国诗歌散文欣赏》两个模块,均属本文考察对象。

二、新中国以来高中语文教材中的新诗篇目

通过对人教版17套高中语文教材中新诗篇目的查找、统计,笔者整理出每版教材中具体的新诗篇目(见表2)。这一表格内容,全面呈现了新中国成立以来人教版高中语文教材新诗篇目的整体格局,我们从中不仅能够看清新诗教材的历史轨迹,也将成为我们研究高中新诗教材的重要基础。

(一)新诗篇目情况

1.入选新诗篇目的作者

从表2中17套高中语文教材新诗篇目的统计情况可看出,有些诗人的作品多次被选入教材(见表3),如艾青、徐志摩、闻一多、舒婷等,从而他们的名字与作品一道为人所熟知。只进入过一次教材的诗人有:韩东、梁小斌、芦荻、贺敬之、郭小川、牛汉、余光中、流沙河、何其芳、卞之琳。不过,他们有些作品有的已选入初中或小学语文教材之中。如果不过多考虑教材中曾经显在的政治宣传因素,上表所反映的基本上体现了新诗的时代更替,也大体上呈现出不同类型和地域的新诗,包括外国诗和港台新诗在语文教育中一个漫长的经典化进程。在这个进程中,多元化选篇已成为渐进的趋势,尤其是新世纪以来愈加明显。

表3中,根据诗人入选次数高低顺序依次从左到右排列。从诗人的构成来看,至少具有以下特征:

一、时代性与审美性的综合呈现。尽管中学语文教材的政治性过强而历来为人所诟病,但整体来看,未必尽然。徐志摩诗歌的审美性明显,李季的诗则充满了时代性因素,而艾青的诗则可视为二者的混成。

二、传统和当下的结合。艾青、郭沫若、闻一多、徐志摩、戴望舒、穆旦等人,在现代诗歌史上即有很高的成就,可谓广为人知并代表新诗的传统,从接受层面来看,他们的诗歌选入教材是令人信服的。舒婷与海子则是出名不久的诗人,他们作品的选入则是充分考虑到紧贴时代的当下性因素。尤其是海子的诗歌选入语文教材,在很大程度上加速了海子诗歌的经典化。

三、对诗歌现代性的续接。穆旦的诗歌在20世纪40年代独树一帜,是20年代现代派诗歌的延续与发展,他的诗于2000年选入教材,说明教材编选者对新诗传统弥补性地追叙,在某种程度上也是一种挖掘和重视。

四、地域性的均衡。值得注意的是,2003年版教材选入台湾诗人郑愁予的作品,这打破了大陆新诗独霸教材的格局,可谓“破冰”之举。

从近几版教材来看,艾青、徐志摩、戴望舒、郑愁予的诗仍在教材中占据重要位置,而李季、李瑛、臧克家、郭沫若等几位则逐渐淡出。由此可见,新诗教材在编选原则上有了很大更新,更加注重经得住时间考验的经典之作,也更为重视诗歌的审美性特质。

值得一提的是,高中语文教材从1959年版开始即已出现国外诗人的作品。新诗选篇选入高尔基(苏联)、普希金(俄国)、惠特曼(美国)、莱蒙托夫(俄国)、华兹华斯(英国)、裴多菲(匈牙利)、狄金森(美国)、保尔·福尔(法国)、庞德(美国),这不仅体现了语文教材编写的“拿来主义”精神,也充分考虑到中国新诗与世界接轨并走向世界的品质追求。

(二)入选新诗篇目的类别

为了更好地探究教材中新诗篇目的变化,在此有必要对入选新诗的类别进行分析。17版教材中总共选入新诗69首,其中叙事诗2首,政治诗13首,抒情诗54首,大致情况如下:

1.叙事诗

《王贵与李香香》是一首民歌体长篇叙事诗,以土地革命时期陕北农民革命运动为背景,以王贵和李香香的爱情故事为线索,展现了“三边”人民走上革命道路的历程。《王贵与李香香》一诗分别出现于1979年版、1983年版和1987年版语文教材中,之后则没有出现过。另一首叙事诗是李季的《难忘的春天》,只出现在1960年版教材中。从时间上来看,《王贵与李香香》可谓承上启下之作,既反映了建国之后五六十年代叙事诗一度兴盛的情形,又可作为对纯粹政治宣传性诗歌的告别,在教材中其使命的终结预示了对诗歌审美性重视的开启。

2.政治抒情诗

政治抒情诗普遍存在于50年代至70年代的课本中,80年代以及之后的课本中也有政治抒情诗,但数量非常少。《我们最伟大的节日》《民歌四首》《一颗新星》《幸福的国土》《难忘的春天》都表达了对社会主义、对党和国家、对革命的歌颂。客观上讲,这是新中国建立不久后的一股诗歌潮流,势不可挡,将其放入特定时期来做全局性的考察,它们的大量存在无可非议。

不过,民歌体政治抒情诗是诗歌大众化的一次全国范围内的实践,是那个时代的一面镜子,尽管是失败的,但留下了中国当代一道精神痕迹。当时民歌的盛况史无前例,大致有两方面原因:一是对毛主席“民歌+古典”诗歌观念的响应;二是“大跃进”运动在精神层面上的反映。民歌的时代性特征除了在语文教材中留下印记外,也集中体现在郭沫若、周扬模仿《诗三百》而编辑出版的《红旗歌谣》(收录当时流行的民歌300首)中;当时全国闻名而争相仿效的天津小靳庄“赛诗”也是一个独特的例证。

其他的,如《向地球开战》是郭沫若应王震将军的请求写的,是一首赞美解放军的诗。《西去列车的窗口》是讲知青上山下乡的政治抒情诗,表达了人民建设祖国的决心。《一月的哀思》表达了全国人民在周恩来逝世后的悲痛和怀念,以及对粉碎江青反革命集团的无比欢欣。教材中还选入了三首俄国政治抒情诗。《海燕》是高尔基的散文诗,歌颂了俄国无产阶级革命先驱的战斗精神。《致大海》《致恰达耶夫》是普希金的作品,表现革命家对自由、对光明的追求,对暴政、独裁的反抗。