《祭十二郎文》:文本解读·内容重构·策略实施

作者: 蒋长兰

唐代散文家韩愈的《祭十二郎文》历来为人称道,明代茅坤赞其为“祭文中千年绝调”[1],宋代苏轼称它“惨痛悲切,皆出于至情之中”[2],清代吴调侯、吴楚才则以“字字是血,字字是泪”[3]来评价它。在古代祭文中,悼祭亲人类的优秀作品比比皆是,这篇祭文何以能得到如此高的赞赏呢?究其原因,皆源自一个“情”字。文章以事寓哀,因事抒情,老成离世之悲、家族不幸之苦以及韩愈人生坎坷之叹交织叠加,感情真挚、深沉、复杂、恣肆,极具个性色彩。教学这样的经典名篇,聚焦“情感”必当成为散文教学的核心,但教学不能止步于文本一望而知的情感表层。孙绍振先生认为,经典文本结构是立体的、多层次的:第一层是文本显性的感知层,第二层是文本潜在的意脉层,第三层则是文本开放的文体风格层[4]。因此,教学《祭十二郎文》必须引领学生进入文本的深层结构,探寻文本的情感内蕴,发现文本隐藏的意脉,揭示这篇“千年绝调”的不朽魅力。不过,这样的教学需要教师立足学情,依据作品篇性对文本进行深度解读,重构教学内容,并以适切、灵活的教学策略加以组织、实施。

一、聚焦情感来源,深度解读文本

《祭十二郎文》充盈着的“悱恻无极”、催人泪下的复杂悲情,其情感来源是多元的、复杂的。

一是源于韩家的衰颓窘境。韩家灾祸频仍,人丁不兴。唐代李翱《韩公行状》记载:“生三岁,父殁,养于兄会舍。”即韩愈三岁丧父,由长兄韩会鞠养;十岁时,长兄韩会因谗言被贬韶州,“年止于四十二”“兄卒鞠于嫂氏”;长嫂郑氏,又在韩愈奔波于仕途未及归家期间离世。此外,二哥韩介、侄儿百川也都先后盛年而亡。家族父辈、兄辈、子侄辈三代盛年而亡的不幸阴影一直笼罩在韩愈心间,时时令其痛心、后怕。未曾料,少强的十二郎竟又未能挣脱家族短寿的魔咒,盛年而撒手人寰,成为韩家罹难之多的又一实证,这击中了韩愈内心的隐痛,冲开了其情感的阀门,勾起了他对家族种种不幸的悲伤、对自己未老先衰的哀叹及对儿孙辈能否长大成人的忧惧。“天祸我家,降集百殃”[5],韩愈只能发出这锥心而又无奈的诘问!老成之死的悲痛就这样被置于家族的变故遭遇、苦难沧桑的悲情底色上层层叠加,使悲更悲,痛更痛。

二是源于非同寻常的叔侄关系。十二郎,名老成,同族排行十二,是韩愈二哥韩介的次子,因大哥韩会没有子嗣而过继为其养子。韩愈三岁而孤,由长兄嫂抚养[6]。十二岁时长兄离世,则由长嫂郑氏一人扶养。故而,韩愈自幼就与十二郎同在韩会家一起生活,共同经历了韩家特殊的变故、遭际,目睹了韩家诸多的不幸。作为韩家叔侄辈仅存的两人,自幼孤苦相伴,彼此互相扶持、慰藉。辈分虽为叔侄,骨肉亲情却远胜手足。当韩愈惊闻老成突然病逝的噩耗时,如雷击顶,悲恸的程度远超一般的失亲之痛,正如钱基博先生所言:“《祭十二郎文》,骨肉之痛,急不暇修饰,重笔一挥,而于喷薄处见雄肆……”[7]

三是源于仕途的坎坷浮沉。韩愈曾在《上兵部李侍郎书》中说:“愈少鄙钝,于时事都不通晓,家贫不足以自活,应举觅官,凡二十年矣。薄命不幸,动遭谗谤,进寸退尺,卒无所成。”[8]19岁赴京“应举觅官”,25岁才进士及第。继而参加吏部会试,因失败而未获官职,不得已求助权贵援引、举荐,29岁谋得观察推使,正式步入仕途。却又两入军幕,辗转漂泊,在仰人鼻息的幕僚生涯中消磨时光。35岁被授予国子监四门博士,36岁才任监察御史[1]。本来科举应试是韩愈报国利民、重振韩门的唯一进身通道与现实力量,但近二十年的仕途蹭蹬,付出的是疏离亲情、失去至亲的巨大代价,换来的却是“人情忌殊异,世路多权诈。蹉跎逐颜低,摧折气愈下”[9]的艰辛与屈辱。对此,他深深地悔恨、自责:“诚知其如此,虽万乘之公相,吾不以一日辍汝而就也。”[10]并决意远离官场:“自今已往,吾其无意于人世矣!当求数顷之田于伊、颍之上,以待余年,教吾子与汝子,幸其成;长吾女与汝女,待其嫁,如此而已。”[11]可见,韩愈在悼祭十二郎离世的悱恻悲情中掺进了仕途坎坷、穷达难料的深沉感慨,两情交织迸发,“呜呼哀哉”连连,如呼如号,凄怆难抑!

四是源于儒家的伦理文化。韩愈崇尚儒道,一生执着地坚守和弘扬儒家思想文化。孝、悌、慈是儒家倡导的家庭伦理的核心,“善事父母者”为“孝”[12],“善兄弟”为“悌”[13],“上爱下曰慈”[14]。父慈子孝兄弟友爱,是家庭成员应有的伦理道德和责任。韩愈因父母、兄嫂皆早逝,没能尽“孝、悌”之责。作为韩家仅存的长辈,他较早就意识到了照顾、关爱老成的责任和义务。然而生存的窘迫困顿、家族的使命担当、人生的理想抱负等迫使韩愈走上了艰辛而坎坷的宦游之路。叔侄从此聚少离多,即使是早已筹划好的两次相聚,也因职务变动而落空,甚至侄儿的生、病、死、葬,全都无暇照料。《论语·为政》认为:“生,事之以礼;死,葬之以礼,祭之以礼。”对于一辈子恪守儒道、倡导“复古道,敦教化”的韩愈来说,不能不悲痛欲绝,剀切深责:“吾实为之,其又何尤!‘彼苍者天’,‘曷其有极’!”。[15]

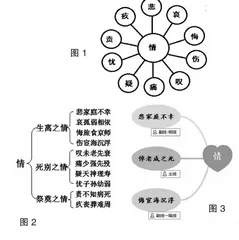

《祭十二郎文》“情感”来源的这种多元性,决定了其情感内涵的丰富性、复杂性、多层次性,在文本中具体表现为悲思、悲伤、遗憾、自责、哀叹、担忧、愤恨、后悔、愧疚、希冀等不同样态。解读其至情,倘能抓住其奥秘,披文入心,当可谛听韩愈如泣如诉、如呼如号的悲情祭悼,把握文章的灵魂和解读的关键。

二、紧扣文本、学情,重构教学内容

阅读教学,本质上是师生、生生围绕对文本内涵的不同理解而开展的教学对话,“教学对话的目的,是让文本中还没有进入学生视野的层面在教师或其他同学的帮助下,顺利地进入学生的视野,从而提高他们的理解和鉴赏水平。”[16]十七、八岁的高中生依据已有的知识储备,读出《祭十二郎文》情感的丰富、复杂这一层面,是没有难度的。但他们年纪轻,阅历浅,且大多生活富足,人生波折少,情感较粗糙。要能够真正触摸到文字的温度,读懂文本中极具韩愈个性色彩的情感及个性化的抒情方式,是有难度的。至于能够读出文本情感的层次性、曲折性,则难度更大。所以,教学此文应依据文本特性和具体学情,对全文内容进行筛选、增删、重构,重点关注三个方面。

一是情感的层次性。《祭十二郎文》情感丰富而复杂,但其表达不是杂乱的、平面的,而是有层次的、立体的。韩愈对十二郎的悲悼,贯穿全文,成为其情感的命脉、主线。这既是悼念亲人类祭文的应有之义,也是韩愈为文的主要目的。伴随这根抒情主线,还有两条副线。第一条是悲家庭不幸,这一情感线关乎、牵连着韩愈身世、韩愈与老成的叔侄关系、韩愈早衰、老成早逝、两人的子嗣等多方面的情感,在文章第二、三自然段中与主线平行推进,并在第四自然段中与主线交织、叠加与融合,将文章的情感推至第一次高潮。这条副线能够呼应、强化抒情主线,为其涂抹上浓烈而深沉的悲情底色,强化文章的抒情力量[17]。第二条是对坎坷仕途的悔恨,它勾连着韩愈与老成生前的聚少离多、病不知因、死不知期等遗憾、悔恨、自责。先在第三自然段中与主线、第一副线平行推进,直接表达韩愈对投身官场而失去老成的懊悔不迭,至第四自然段则隐性地与主线、第一副线交织、汇聚,形成文章抒情的第二次高潮。继而又隐藏在第五自然段关于老成病因死期、吊慰改葬等日常之事的叙写中,最后在第六自然段与主线、第一副线再次交融、聚合,将情感推至最高潮。这条副线既渲染、强化了主线和第一副线,又拓宽了祭文的抒写内容,由一己之悲折射古代文人共同面临的人生困境,使文章能够超越个体感受而引发集体共鸣,获得永恒的艺术魅力。

二是情感的曲折性。从作者的情感状态及全文情感流动的轨迹看,《祭十二郎文》有其内在的情感节奏。金圣叹在《天下才子必读书》(卷十一)中以“烟波窅渺”“山径盘纡”八个字形象地评点《祭十二郎文》“跌宕起伏,曲折回环”的抒情特点。的确,文中的抒情时而间接地包孕在叙事中,如涓涓细流,幽幽泣诉;时而直抒胸臆,如江海奔腾,汪洋恣肆。这种千回万转,转换变化在第四、六自然段尤为突出。第四自然段开头本应写十二郎之死,却先叹自己未老先衰,应死却不死的无奈与担忧。接着以“孰谓”一转,抒写十二郎少强不应死却竟死的彻骨悲痛。进而直抒这巨大打击下无比复杂的内心情感:难以置信→将信将疑→不得不信→咎天神理寿。再以“虽然”一转,翻进一层,叹自己衰老加重,死期将至,料想死后的幸与不幸,痛不欲生。最后,毫不忌讳地转写二人子嗣难保的忧惧,绝望之情汩汩而出,并以两个“呜呼哀哉”将悲情推至第一个高潮。第六自然段则连用11个“不”字句,泣血倾诉对侄儿生、病、死、殁、敛、窆等照顾不周的强烈自责、锥心痛悔,其情如江河直下,势不可挡,再次将情感推至新的高潮[6],以“言有穷而情不可终”锁结全篇,令抒情戛然而止!

三是以事显情,情事结合。抒情与叙事相结合是《祭十二郎文》最突出的艺术特色,全文情感的变化是依托叙事来调节和实现。第二段几乎全为叙事,追思家道变故,倾诉孤苦相依,看似平静,实则饱蘸着悲伤与辛酸。第三段则紧承第二段叙成年后的聚散不定、仕途坎坷,其生离之苦、宦游之艰涌动、隐藏在朴素、平实的叙述中,至段末则遏制不住,不吐不快,以“呜呼”领起,直抒作者满腔的遗憾与愧疚,掀起了情感的小波峰。而第四段又转以叙事开头,且叙事与抒情交替运用,情感波澜迭起,一层层激荡,一波波涌出,堆叠成情感的高潮。行文至此,悲情似已倾诉殆尽,文章亦可于此结篇。然而,第五段再以叙事质疑致死之病、夭殁之日,安排料理后事等,使文章的情感再生波澜。并于第六段直抒胸臆,将抒情推至最高潮。

可见,情感是本文的内核,决定着文章的取材和结构安排;叙事则是抒情的载体和调节情感节奏、蕴蓄情感力量的手段。本文抒情的艺术魅力正在于韩愈对情感“度”的精准把握,他没有放纵自己的情感,而是用叙事来调节、限制情感,使文章避免流于廉价、空泛的情感宣泄。难怪桐城派古文大家刘大魁会以“一篇之中段段变,一段之中句句变,神变,气变,境变,音节变,字句变,惟昌黎能之”[18]如此高的评价来赞誉本文的抒情艺术。

三、指向素养培养,巧施教学策略

教师依据文本体式和具体学情对文本内容进行选择与重构,只是在理论上完成了教学内容的生成。教学内容的现实生成必须通过课堂教学中学生的主动活动,亲历与作者、文本的对话,才能真正发现文字背后的奥秘,深度体验、了解文字符号所传达的情感、思想和文化[19]。只有这样,教学内容才能真正转化为促进学生发展的养分。不过,学生的主动活动需要依赖教师为教学内容及学生的学习过程所进行的精心设计及其所确立的合适的、有效的教学策略[20]。

(一)设计梯度性问题,体察情感的曲折性

王荣生教授认为,散文阅读教学“实质上是建立学生的已有经验与‘这一篇散文’所传达的作者独特经验的链接”[21]。不过,由于学生对作者人生经验的隔膜,仅凭其已有的经验无法真正理解《祭十二郎文》抒情的曲折跌宕。此时,就需要教师根据作品“抒情的曲折性”,在学生理解可能存在的障碍、困惑处,设计具有思维梯度的问题,让学生在问题的驱动下深度体察情感的波折跌宕。如,问题一:《祭十二郎文》的情感变化是有迹可循的,你能从文中找到其抒情变化的密码吗?问题二:《祭十二郎文》除了抒发对十二郎的痛悼之情,还抒发了哪些情感?问题三:文章所抒发的不同情感间的关系是怎样的?它们是如何发展变化的?“问题一”指向了解作者情感变化的轨迹,需要学生以语言为切入点,寻找作者情感的喷射点“呜呼”一词,筛选出它所在的语段和出现的频次。“问题二”指向了解作者所抒的复杂、丰富的情感,需要学生细读文本的抒情内容,分析、理解作者所抒的痛悼、遗憾、自责、悔恨、担忧、愧疚、希冀等不同情感。“问题三”则指向发现文本抒情的节点,掌握其情感变化的节奏。需要学生走进文本情感世界的深处,与作者“亲密接触”,深度对话,使文本抒情的曲折性逐步进入自己的接受视野。为了解决这组问题,学生不但需要在文本中“来回穿行”,全身心地“经历”作者丰富复杂的情感,而且需要深入探究、分析、发现情感的内涵和特点,懂其情,更通其理,丰富自己的思考层次,提升思维品质,助推高阶思维能力的养成[22]。

(二)巧用思维可视化工具,厘清情感的层次性