“可视化”教学在习作单元中的路径探究

作者: 张宁

习作单元的设置是统编版教材在编排上的创新,旨在利用“单元学习群”的整体学习,突破单个习作核心技能的掌握,来进一步帮助学生实现习作方法的有效输入和顺利输出,体现了教材编写者明显的习得过程意识、读写结合理念和二度创作思想。但是单元的习作方法有时并不能高效地被学生掌握,一方面原因在于,在习作方法的输入过程中,无论是精读课文或习作例文的教学,还是教师课堂的语言阐释,都是一种历史的线性叙事,或者称为时间叙事。它能够便于读者或听众准确、清晰地接受信息,但有其本身的局限性。比如,被封装的范文组织结构难以表征,学生拿到文本后不容易马上发现作者文字背后的语言表达规律和结构组织安排,需要教师点拨。比如,被封装的教师言语解释难以尽意,教师在指导的过程中,由于存在文字媒介的线性翻译过程,常常会出现言不尽意的情况,课堂上穷极千言的描述,不如视觉感知的匆匆一瞥。另一方面,在习作方法输出过程中,隐性思维也较难捕捉成策略,因为表达是思维的外衣,思维看不清、摸不到,它的隐藏属性导致了教学时捕捉的困难,更不要说形成有效的方法和策略来提升表达了。面对这些习作表达的教学之殇,教学“可视化”似乎是携带破局之力前来的。

一、厘清:教学“可视化”对习作单元的优化机制

可视化,一词源于英文的“visualization”,原意是“可看得见的、清楚的呈现”,也可译为“图示化”[1]。纳入到单元习作方法的输入与输出过程中,可以做以下界定:

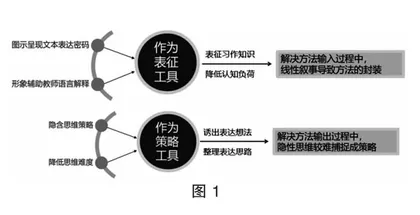

在习作方法的输入过程中,“可视化”偏向知识的可视化[2],是一种知识表征的具体方式,研究的是视觉表达方式在提高两人或两人以上之间的知识传播和创新的作用,是用来建构和传达复杂知识的图解手段,可以被看作一种“表征工具”。在习作方法的输出过程中,“可视化”偏向思维的可视化[3],是对知识可视化方法和策略的发展。通过外在的可视化形式来揭示思维的内在运行过程,运用图示技术,把看不见的思维,以过程化的形式予以清晰呈现,可以被看作是一种“策略工具”。

如上所述,习作单元教学的难题在于:方法输入过程中,线性叙事导致方法的封装;方法输出过程中,隐性思维较难捕捉成策略。教学“可视化”正可以有效解决这些问题。作为表征工具的“知识可视化”,利用其形象的、空间的可视化叙事,冲破线性文字的阻碍,让学生用视觉或直接感知或辅助理解,从而减少认知时间,降低认知负荷[4]。作为策略工具的“思维可视化“,学生在选择某一具体图示来帮助自己表达时,也就相应地选择了该图示背后隐含的思维策略。借助这些隐含的策略,就能够较顺利地诱出想法、整理表达,从而攻克隐性思维难以显性化、显性思维难以策略化的难题。(图1)

由上可知,教学“可视化”在习作单元中有着对时间叙事的空间跃升和对表达策略的隐含辅助等作用,意义不可谓不大,但真正要在单元教学中最大化地发挥“可视化”教学的优势,还是要根据单元教学的板块目标来进行调整。一个完整的习作单元除“单元导语”引导学生明确单元习作的具体要求、“交流平台”归纳单元习作的具体方法之外,通常包含四部分内容。其中,“精读课文”可以定位为“输入式”学习,教学应有明确的习作模仿导向,既在教学中能够让学生积累到单元需要学生掌握的习作知识,内化习作需要的语言形式,学习作家运用的表达方法。其次,“初试身手”可以看作“专项式”训练。在“精读课文”学生输入了一定习作知识和方法后,就要尝试输出。“初试身手”的习作要求往往自由度较大,切口较小,学生可专就一、两项要求进行尝试,而不需像“单元习作”那样面面俱到,是学生由“仿写”到“创作”的台阶型的“专项式”练笔。再次,“习作例文”可以作为一种“参考式”审视,以一种“资料参考”的姿态介入到学生习作学习中,它没有精读课文字词积累的要求,通常学生可以在单元习作前、习作中或习作后,带着更为“实用”的眼光来审阅文本,将它的“养分”汲取到自己认知的调整和修改之中,是一种“参考式”的学习。最后,“单元习作”则是一种“综合式”表达。

如果以习作核心技能的输入和输出过程作为依据,“输入式”学习精读课文和“参考式”审视习作例文,属于习作技能的输入环节。此时的可视化教学前者强调“清晰与结构”,便于学生对精读课文的赏析和借鉴;后者注重“差异与过程”,便于学生发现与例文间的差距进行调整。“专项式”训练初试身手和“综合式”表达单元习作,属于习作技能的输出环节。此时的可视化教学前者最好能“清减与熟悉”些,便于学生在“初试身手”中尝试性地迁移和模仿;后者类似于常说的提纲,倾向“条理与细致”些,旨在辅助学生完成整篇习作的表达。以下试作详述:

二、作为知识表征:促进可视“内化”习作方法

(一)学作家一样表达——促进借鉴的精读课文可视化

在学习习作单元精读课文时,文本是习作技能知识的供给方,学生是习作技能知识的接受方。教学应该让学生通过文本与作者充分对话,去了解作者写了什么,怎样写的。只是对话难点在于——学生能够大致捕捉作者写了什么,却难以建构所写内容间的联系,从而阻碍了选材方法的结构式内化;学生能够浅显感受作者这样写的好处,但难以把隐性的表达方式显性化,并进一步知觉成组材的策略。可视化教学的价值在于更形象地表征作者选材的角度和组材的方法。此时的可视化教学,应该以释放线性叙事封装的表达密码为主,用结构化的方式清晰重组文本,降低由文本呈现方式带来的学生认知负荷。“清晰的、结构的”是该阶段“可视化”教学的要点。

统编习作单元中每个单元都安排了两篇精读课文,呈现着单元核心方法在文本中的表达规律,为学生的自我创作提供方法支撑和语言范式。通过对各单元“单元导语”和“交流平台”的大致梳理(图2)可以发现,除了三年级指向了习作品质外,其他几册的习作单元都有相对明确的文体指向和习作训练技能点。比如,五上的状物说明、五下的纪实写人和六上的有中心叙事抒情在习作技能点上可以相对更偏重学习作者的选材与立意;四上的叙事写清楚、四下的写景按顺序和六下的叙事有真情可以相对更关注作者的组材与表达。总之,“可视化”教学应该依据不同的文体类型和训练目的,选择不同的可视化工具[5]来开解作者在组材、选材上的秘密,尽量清晰地把习作核心方法表征给学生进行借鉴和内化。

1.状物文本:用括号图梳理内容,能表征表达角度如何选取

状物文要求学生采用叙述、描写、说明等方式表现客观事物,通过具体的描摹,把物体形状、特点清楚地展现在读者面前。教学时,要有意识地引导学生关注作者在选材上仔细观察了事物的哪些方面,又是如何按事物的几个方面进一步写清楚的表达方法。例如,《松鼠》的单元习作需要掌握的核心技能是:搜集资料,用恰当的方法,把某一种事物介绍清楚。在梳理文本时,可利用括号图来整理作者观察的角度,从而发现作者主要从外形特征和生活习性这两大方面对松鼠进行了介绍。其中,外形特征具体抓住了松鼠的面孔、尾巴和体型,生活习性则涉及松鼠的活动地点、活动时间、行动特征、觅食、搭窝、孕期等方面的内容。括号图的作用是能够多角度对文本进行合理拆分,清晰表征作者的说明角度,便于学生理解和模仿。

2.写人文本:用聚合图描述特点,能表征表达信度如何提升

写一个人需要学生能够通过相关事例,抓住对人物外貌、语言、动作、心理活动等的描写来反映人物特点,表达自己对人物的印象。因此,人物特点是写人的主题,在教学写人类的文章时,可以利用聚合图来整理作者选取了哪些凸显人物特点的事例。例如,《刷子李》的单元习作需要掌握的核心技能是:初步运用描写人物的基本方法,具体地表现一个人的特点。在教学时,可以利用类似的聚合图(图3)来表征作者选取事例的用意,呈现出作者利用刷子李的外形奇、规矩奇和技艺奇三个方面共同织就这一奇人形象的用意,学习作者如何为自己的文章选材,增加表达内容的可信度。

3.写景文本:用草图还原空间,能表征表达顺序如何安排

学生在描写景物时,比较困难的地方在于要把空间的景象转化成线性的文字,空间草图可以为学生的空间想象提供一定帮助。《记金华的双龙洞》的单元习作需要掌握的核心技能是:学习按游览的顺序写景物。在梳理文脉时,教师可以和学生一起边读边作板画。通过空间草图,理清外洞、孔隙、内洞的位置,帮助学生还原对空间的想象,进一步理清作者的游览顺序和表达思路。接着,再提问学生“双龙洞的哪部分给你留下的印象最深”,在理清游览路线的基础上,再切入学生感受最深的“孔隙”进行品味。由此学生对景物描写的感受是有空间想象作支撑的,文本体会也来得更具体、更形象。

4.叙事文本:用情节轴延展事件,能表征表达轨迹如何铺陈

叙事作文是小学阶段的习作训练重点,四上习作单元要求把事情写清楚,六下习作单元要求写事要有真情实感,都关注了学生叙事能力的培养。叙事文注重要把事件的过程具体表现出来,教学时可用“情节轴”来展开事件的起因、经过、结果,呈现其过程的发展和事例的安排。《那个星期天》的单元习作需要掌握的核心技能是:选择合适的内容写出真情实感。教学时可以采用这样以情节轴为核心的折线图来梳理文本(图4)。首先由“妈妈做了什么”这一问题引领学生理出时间轴。接着通过文字品读,明确每一个心情点,并进一步探讨作者表现这些心情的方法。然后联结心情点形成变化线,感受人、事、景的交织。学生之后再进行单元习作时,也可以用这样的折线图来帮助自己理清事情发展与心情的变化,制定提纲。

(二)像作家一样阅读——促进反思的习作例文可视化

即使同属于对方法知识的内化过程,如果说在学习单元精读课文时,文本的“场”是强于学生的“场”的,那么在学习习作例文时,两者的立场就悄然发生了变化。学生对习作例文的学习,通常已经有了模仿精读课文、进行“初试身手”的经验。那么对于习作例文的处理,就不需要再进行欣赏性阅读,而应该用批判性眼光审视文本。阅读的过程,是完善自身认知,与自我反思对话的过程。“差异的、过程的”是该阶段“可视化”运用的要点。

1.对比差异的可视化,能促进不足的觉知

统编习作单元中每个单元都安排了两篇习作例文,虽然习作例文在教学中出现的时机和形式都比较自由,但其所承载的“比较与发现”的价值却并不减少。可视化教学,在这一环节就是要表征放大学生的原有认知和例文样本之间的差异,让学生觉知自己的不足。通常可以从选材内容、语言表达和结构组织三个方面的差异入手。

(1)用删减对比表征选材内容上的差异。以三上习作例文《我家的杨梅》为例,这篇例文的突出教学点在于调动多种感官来写事物,尤其是杨梅的味道。而在精读课文中两位作家更多的是从事物的颜色、外形、动作和变化来观察的。味觉的加入是学生的一个新的观察点。在教学中,可以把最后一段对杨梅“酸”的味觉描写直接省略呈现,让学生去和原文对比,体会哪一种写法给人的印象更深,由此进一步促进思考自己在写文章时,能不能也调动多种感官来写出事物的特点。(2)用色彩标记表征语言表达上的差异。以四上习作例文《我家的杏儿熟了》为例。学生在记叙一件事情时,有时语言接近流水账,而《我家的杏儿熟了》一文,可以侧重引导学生抓住奶奶的动作描写,把“分杏”这件事的经过写清楚、写生动,为后续学生习作创作时提供写清楚一件事情的方法。教学时,可以把段落中,奶奶的一系列动作标红呈现,利用色彩凸显希望学生能够集中注意的区域。此时色彩作为一种信号会促进学生注意机制的调动,进而提示学生关注这些动词的运用。(3)用交互位移表征结构组织上的差异。以四下习作例文《颐和园》为例。整篇文章按照游览顺序描写颐和园,结构十分严谨。在教学时,可以借动画演示来交换段落与段落的位置,打乱文章的段落结构,让学生去辨析可行性,以此对比表征出按顺序写景的重要作用。

2.修改过程的可视化,能提升二作的效率

当学生觉知到不足后,就要调整认知尝试修改。认知调整的过程中,明确的修改路径和开放的修改过程,能够大大提升调整效率。比如,可以借用“小贴士”的呈现明晰地表征修改路径。小贴士,源于英语谐音“small tips”,大意为小知识或者作为补充说明时使用。在和学生充分讨论的基础上,可以适时出现一些“写作小贴士”来总结习作例文提供的习作方法,巩固建议。再比如,利用协同可视的修改大致地表征修改过程。如果在技术平台可以支撑的前提下,教学时充分暴露修改的过程,如利用共享的虚拟文档,组织小组间进行共同涂抹、协同创作,这样一方面能够提高学生参与的兴趣,另一方面也能为学生接下来的自行修改提供过程的示范。