“求知情境”与“实用情境”比较评析

作者: 杨欧婷

“情境”一般是指在一定时间内各种情况相对的或结合的境况,但是这里的“真实”一词却让人迷惑——学生在教室里朗读课文,算不算“真实的情境”呢?难道我们曾经的语文教学都是“不真实”的吗?到底什么是“真实”呢?

有研究者早在2009年就已对情境的“真实性”提出思考:“从根本上说,课堂教学所创设的情境的真实性不是日常生活上的真实(当然也不会与日常生活上的“真实”根本违背),而是一种可能真实。”对于这里的“可能真实”,作者进一步阐释为“它虽建基于日常生活之上,又是一种未来理想中的价值性存在,是一种意义世界中的‘真实’”;[1]还有研究者认为“为学生创设真实情境,就是要建构起课程知识内容与学生的生活、经验、情感,以及生命成长的关联,让学生基于真实的需求,真实的问题,真实的生活,开展真实的阅读,真实的思考,真实的探究或运用”;[2]另有学者阐释道:“所谓的真实性是指‘超越学校价值’的知识成果,也就是解决真实问题的能力。”[3]那么“真实问题”又是什么呢?学生作业本里的习题是不是“真实问题”呢?

我们可以看到,关于“真实性”的内涵,众说纷纭、模糊不清。钟启泉教授阐释得更为清晰一些,他认为学习者在丰富而具体的境脉与情境中,运用知识解决现实问题的学习是“真实性学习”。[4]从以上这些研究论文中,我们可以归纳总结出对“真实性”的共同理解,即学生在利用学科知识解决生活中可能会出现的问题时,能够感受到知识在生活中的现实意义和实际价值。因此,强调“真实性”的问题情境和传统教学中的问题情境存在着较大差别,教师在设计情境时应考虑到这两种情境的区别。

一、“求知情境”与“实用情境”的内涵

为了避免“真实”一词的模糊性影响本文的论述,根据设计目的的差异,本文将情境分为“以掌握知识本身为主要目的的情境”(后文简称为“求知情境”)和“以在实际生活中运用知识为主要目的的情境”(后文简称为“实用情境”),将后者称为“实用情境”而不是“应用情境”或“运用情境”是为了强调它与实际生活的联系,而不是指在课堂提问、课业练习中运用知识。笔者认为“实用情境”这一表述更契合2017年版《课标》中“真实的语言运用情境”的价值追求。

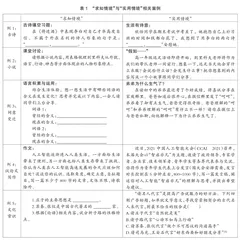

当然,这样的区分并不是绝对的,求知最终也是为了实用,实用也促进了求知,两者是相辅相成的;但在具体的教学设计中,教师应认真考虑在教学中设计、利用某个情境主要是为了实现怎样的目的,对学生的学习究竟会起什么作用,是更侧重对知识本身的领会、记忆和掌握,还是更侧重调用知识解决生活实际问题?因此,为了便于分析,我们将两种情境分开讨论。“求知情境”和“实用情境”分别是什么样的呢?相关案例见表1:

二、“求知情境”与“实用情境”比较分析

“求知情境”和“实用情境”都是在一定背景下提出问题或要求,引导学生参与学习活动的情境,但它们之间存在着很大差异,本文将对这两种情境进行比较分析。

1.主要区别:以掌握知识本身为主要目的VS以在实际生活中运用知识为主要目的

“求知情境”以掌握知识本身为主要目的,借助回答问题、背诵、联想、记忆、测试、讨论等侧重于认知的学习活动强化学生对知识本身的领会和记忆。在这类情境中,学生对于“我正在学什么”是非常清晰的,但对于“我学这些除了应试以外有什么实际作用”是不太清晰的。“实用情境”则以在实际生活中运用知识为主要目的,旨在提升学生解决(生活中可能会遇到的)实际问题的能力。在这类情境中,学生对于“我正在学什么”是不太清晰的,但对于“我正在解决什么实际问题”“我所学的知识正在发挥怎样的价值”是比较清晰的,与校外世界的联系更为紧密。

2.本质区别:强调知识本身的价值VS强调知识作为工具的价值

我们都知道知识很重要,但是知识为什么重要?知识至少有两种价值——“课程知识的内在价值是知识本身作为目的,即基于内在标准判断的知识价值;课程知识的工具价值是指针对具体情境的需要,作为其他外在事物的工具、手段的知识价值。”[6]在“求知情境”中,知识作为被认知的对象,相对独立于实际生活,学科内在价值占优势;在“实用情境”中,知识作为生活中解决问题的工具,从学科体系走下神坛,甚至可以跨越学科的界限,发挥其灵活的功能,现实工具价值占优势,这就体现了2017年版《课标》所提出的“真实性”。

这两种价值都是学校教育需要展示给学生的,但在大多数教学实践中,知识的学科价值仍被置于更重要的位置,现实价值则体现较少,因而学生难以感受到“学习是有用的”。

如何看待知识的价值,实质是人在面对客体时如何发挥主体性的问题。当我们不了解客体时,陌生的客体让人感到困惑甚至胆怯,人的主体性暂时退却;当我们了解客体后,我们开始客观地看待客体的存在,人的主体性与客体平等(这一过程即马克斯·韦伯所说的“祛魅”);当我们利用客体作为工具后,人的主体性超越客体占据优势,所以在利用知识解决问题后,我们往往能感受到成就感和驾驭感。因此学生在“实用情境”中更能实现其主体性、主动性。(如图1所示)

3.问题设置:检查学科知识VS模拟生活需要

教科书大多是依照学科逻辑编写的,明确、清晰有条理,而生活并非如此,生活是无序、随机的,这两种情境的差异也导致了其生成的“问题”的差异。“求知情境”中的“问题(question)”主要来自老师或作业,“实用情境”中的“问题(problem)”主要来自情境所模拟的生活需要。

从问题的设计和表述看,“求知情境”向学生提出的问题主要基于学科本身,以课业问题的形式呈现,其表述往往体现为简洁、清晰、明确的指令或要求,如前文案例中的“填空”“梳理”“分析”“说明”等;尽管“实用情境”也是由老师设计的,但它在呈现上会尽量模拟生活情境,这具体体现为3个特征:一是问题的提出符合生活逻辑,而不是学科逻辑,是生活的需要向学生的知识和能力提出了要求;二是情境的表述往往比较长,有详细的背景、限制条件、对象、目标需求和多样化的资料(包括数据、图表等)等,具有整合性,更像生活中遇到的问题,如例4中的人工智能大会;三是问题的结构和所需的知识指向比较模糊,就像我们在生活中会遇到的难题一样,促使学生去思考这到底是一个什么问题,用什么知识可以解决,如例3中的“弟弟为什么生气了”。

从问题的能力指向看,“求知情境”考查的主要是单一而明确的学科知识点,例如古诗是否背熟,对别里科夫人物形象是否清楚等。“解决实际问题主要是指学生自觉能动地综合应用不同时间、不同地点、不同科目中习得的知识经验于社会实践,解决或发现生活和生产中的实际问题。一般而言,解决课业问题相对简单易行,而解决实际问题难度较大,需要多种知识的综合应用与迁移,要求智力活动更具有创造性。”[7]如例2中的“假如……”,学生除了要了解别里科夫的形象,还要注意情节设计、语言表达等内容。

综上所述,“实用情境”比“认知情境”更模拟现实,更能体现日常生活中问题和知识的“原生状态”;做题是对知识的低水平应用,解决生活实际问题是对知识的高水平应用,后者更能体现和提升学生的语文核心素养。

4.师生角色:知识权威-被动应答VS学习指导—主动解决

在“求知情境”中,师生之间隐含着一种对立的权力关系。由于“求知情境”的主要目的是让学生掌握知识本身,而在学校教学中,在知识方面最有话语权的无疑是教师,因此教师在教学设计、课堂提问、作业布置与批改等环节中扮演了“知识权威”的角色;学生则是被动服从的一方,听从老师的指令和安排,“被”老师叫起来回答问题(answer the question),“被”老师批改作业和评价等。

在“实用情境”中,老师和学生成了“战友”,以知识为“武器”,去对抗共同的“敌人”——实际生活中可能出现的难题(solve the problem)。学生主动地调用自己已有的知识和能力尝试解决问题;教师不再是处于学生对面的考查者,而是学生的“军师”,为学生解决问题提供资料和帮助。(如图2所示)

5.学习评价:以基于权威的一致性为标准VS以基于情境的最优性为标准

学习评价所包含的要素较多,我们以表格来呈现在这两种情境中学习评价的差异(见表2):

三、“求知情境”与“实用情境”教学评析

前文比较了“求知情境”与“实用情境”的区别,但本文并非想要说明“实用情境”一定比“求知情境”更好。经过实践,笔者认为“求知情境”与“实用情境”各有其教学价值,两者不可偏废。

1.实践反思:只重“求知情境”能力差,只重“实用情境”基础差

在传统的教学(2017年版《课标》颁布之前的教学)中,教师更侧重于要求学生对知识本身的充分掌握,这主要有两个原因:一是知识掌握的程度是外显可见的,比较容易被测量和比较;二是高考这一影响巨大的“指挥棒”更侧重以学科试题检测学生的知识掌握水平,于是学校、老师、学生、家长、培训机构等都往这个方向走。这就导致学校教学对知识本身的掌握要求越来越细、越来越深,但学生利用知识解决生活实际问题的能力并没有得到很大提升,这也就是所谓的“高分低能”现象。

在2017年版《课标》颁布后,语文教育界提出了“真实情境”“学习任务群”“语文学习活动”等概念,似乎一夜之间各种情境植入课堂,但正当笔者也在为自己设计的各种情境(主要是“实用情境”)自鸣得意时,发现许多学生对情境中的问题却是手足无措,莫名其妙。仔细反思后发现,以他们当下的水平并不能很好地做到自主领悟知识、调用知识、解决问题,连基本的课文都还没有看懂、想透,怎么在另一新情境中解决问题呢?还有一种情况是,学生在解决情境中的问题时只调用自己所需要的知识,对自己暂时用不上的知识就弃之不顾,长此以往,学生的语文基础知识积累就比较薄弱。

2.学习角度:“求知情境”打基础,“实用情境”深理解

从学习的角度看,“求知情境”和“实用情境”分别从“知”和“行”的角度促进学生对知识进行建构,两者其实是对立统一、相辅相成的。知识的领会与巩固是用知识解决问题的前提,而知识的应用又能检验和提升知识的掌握水平。[8]

想要用好工具,首先要充分了解工具。知识是人类智慧的结晶,“求知情境”能比较高效、清晰、准确地为学生打好知识基础。如果不顾知识基础,一味地设置各种“实用情境”,不仅教师设计起来耗时费力,而且反而会使学生的知识学习过于零散化,甚至有的学生还会束手无策、受到挫败。此外,“求知情境”还为一些所谓“没有实际效用”的知识保留了生长的土壤,尤其是像语文学科中的文言文翻译、古诗词背诵、文化常识等,在现实生活中几乎没有什么实际效用,但是却能带给我们审美的体验,精神的滋养,也是一种值得被传承的文化遗产。

大多数学生在“求知情境”中获得的知识只停留在低水平认知层面,复杂的“实用情境”则可以为抽象的知识概括提供更多的具体经验和感性体悟,调动学生深层思维,让知识从单纯的信息变为能被灵活利用的“活性知识”[9],这一过程不仅能让学生在学习过程中感受到利用知识解决实际问题的成就感,而且有利于提升学生迁移运用的能力。钟启泉教授提出:“学习的现实性与学科的本质性是可以兼得的。”[10]可以进一步说,知识的学科性和现实性在“求知情境”和“实用情境”的配合中可以实现兼得。

3.教学角度:“求知情境”短、快、简,“实用情境”长、慢、繁

从教学设计和实施的角度看,“求知情境”的呈现比较简洁清晰,不需要很长的篇幅就可以说清楚对学生的提问和要求;情境实施的用时也较短,可以是一个3分钟的朗读,或是一个10分钟的小组分享,也可以是120分钟的书面测试等;需要被掌握或测试的知识点精简清晰,一般局限于语文学科内部(甚至仅限于教材内容)。“求知情境”无论是设计还是实施都比较简单,更适用于学习过程的初期阶段或是陈述性知识的学习和巩固,如根据文章内容绘制思路结构图,背诵和默写诗歌等。