论文学阅读情境化教学及其实施

作者: 吴东生 向紫琪

吴东生,武汉市武昌区教育局教研培训中心教研员;向紫琪,湖北省宜昌市第一中学教师。

文学阅读情境化教学,简言之就是教师以情境创设来加强学生的审美体验,帮助学生深入进行文学式阅读,促进其个性化意义建构的过程。在文学阅读情境化教学之下,学生能够更好地走进文本、深入文本,在与文本的“相遇”与“对话”中建构个性化的审美体验,生成独特的意义与价值。简言之,文学阅读情境化教学是教育学场域下知识观的进一步下沉,具有着鲜明的语文学科指向。叶丽新教授将我国语文课程领域所说的“情境”从来源角度概括为三类:一是语文学习对象、内容本身所构筑的“情境”,包括文学意境、情境等;二是学习主体置身其中的客观、自然的现实“情境”,包括特定的自然环境、交际场景等;三是教学主体有意识地为学习主体构筑的背景、环境、场景等,有着强烈的加工色彩。显然,“文学阅读情境化教学”中的“情境”主要指的是第三类情境。进行文学阅读情境化教学的核心目标就在于:将寄存在特定社会生活场景、文化背景、结构体系中的知识和经验融入学生独特的审美体验中,从而启发学生建构新的意义和价值,进而帮助其逐渐提高审美品位。由此,文学阅读的相关知识、技能、态度由静态走向动态,由“存在”走向“生成”。可以说,“情境”是达成这一目标的重要凭借。

一、文学阅读情境化教学的缺失

“文学阅读与写作”作为必修课程中的主要任务群,在文学阅读方面有着明确的目标和内容,课标强调“结合自己的生活经验和阅读写作经历,发挥想象,加深对作品的理解,力求有自己的发现”“从语言、构思、形象、意蕴、情感等多个角度欣赏作品,获得审美体验,认识作品的美学价值,发现作者独特的艺术创造”。而在教学提示上,课标更是明确指出“运用专题阅读、比较阅读等方式,创设阅读情境,激发学生阅读兴趣,引导学生阅读、鉴赏、探究与写作”“文学作品的阅读与写作,应以学生自主阅读、讨论、写作、交流为主”。可以说,丰富独特审美体验和自主建构个性化意义,这是2017年版高中课标赋予“文学阅读与写作”的基本功能,其中所提及的“情境”无疑成为今后文学阅读教学的突破口。而从另一方面来看,课标对于文学阅读教学所提出的要求恰恰也反映了过去存在的某些不足,具体体现为:过于注重共性经验,忽视个性体验;过于注重情感位移,忽视体验建构;过于注重预设意义,忽视生成意义。具体如下:

(一)过于注重共性经验,忽视个性体验

自班级授课制出现以来,一般经验的传授似乎成为教学的永恒主题。虽然卢梭、杜威等教育家也倡导学习者个体经验的回归,但在我国当前的课堂教学中,程度还相当有限。在文学阅读教学中,语文老师往往唯教科书至上,忽视文学阅读情境的重要性,企图将教科书中显示的公共的经验直接“塞”给学生。而学生由于缺乏对文学阅读情境的直接感知,在课上或揣摩老师心中所想,或盲目跟风他人所言,或机械查找标准答案,对于自己的真实感受和想法却闭口不谈。对于一些本身就存在着较大理解空间的文本来说,更加要求了解情境创造对个体的贴合度和适切性,如此才能尽可能地使不同的学生个体经验得到充分表达和交流,最终形成多角度、多侧面理解的互相补充,经由阅读获得的意义也就更加深厚。可以说,正是学生在文学阅读过程中对文本情境产生的独特的、个性化的体验,才是培养学生阅读能力、提升审美品位的重要途径。

(二)过于注重情感位移,忽视体验建构

学生进行文学阅读的过程,并不是文本作者情感的简单位移,而是学生自己进入文本情境、体验情感,积极参与构建文本意义的过程。在文学阅读情境的缺失下,文学阅读教学过于注重情感的位移传递,就不可避免地导致对学生个体体验的忽视。教师被假定为文学阅读中绝对的审美体验者,甚至在一定程度上等同于“权威体验者”。学生则总是处于次要地位。这种“话语霸权”剥夺了学生进入文本世界、进行审美体验的自主权,学生被动地倾听和接受。文学阅读过程中没有情境的辅助,学生的个体经验难以与作者经验相遇和融合,学生个性化的文学阅读遭遇碰壁,则会转而对教师解读的进一步依赖,以及对作者情感直接位移的麻木接受。只有在情境之中学生积极体验与建构的文学阅读,才能真正实现文学阅读对个人成长与发展的重要意义。

(三)过于注重预设意义,忽视生成意义

预设意义即预先设定的意义。将预设意义转换成现实意义,是文学阅读的追求,也是学生个体获得独特审美体验的要求。然而,在实际的文学阅读教学过程中,教师往往仅关注预先设计的情感目标,按部就班地设计教学进程,对于教学活动中可能生成的情境视而不见。殊不知在文学阅读教学的过程中动态生成的情境才是文学阅读意义生成的重要条件。只有在动态生成的情境中,学生才有可能成为认知和感受的主体,才有可能真正走进文本丰富的精神世界,真正建构起文本对于自己的意义。也只有让学生在一定的文学阅读情境中经历生成个性化意义的过程,才有可能帮助其摆脱文学阅读中“无思维”的状态,在理解的持续深化中推进存在“自我感”的文学式阅读,实现文学阅读意义的叠加与增值。

二、文学阅读情境化教学的实践策略

“文学阅读情境化”中的“化”表明了情境从创生、体验到深化、迁移的动态过程,围绕此过程或许可以探讨文学阅读情境化教学的相关策略。在情境创生阶段,提倡多向关联,以唤醒学生固有经验。学生只有将自身相关经验代入文学阅读过程中,才有可能由“经验”走向“体验”。可以说,对学生本体经验的唤醒和调动是学生在文学阅读中获得个性化体验的基础。在情境体验阶段,提倡问题驱动,促进共情。以基本问题(核心问题)驱动学生更加深入地解读文本,反复进行阅读与鉴赏、表达与交流、梳理与探究三类基本的语文学习活动。学生在围绕基本问题进行解答的过程中得以在原先体验的基础上更进一步,由“体验”走向“生情”,而避免出现简单的“情感位移”。在情境深化阶段,提倡反求诸已,提升素养,由“生情”走向“反思”,强调的是反思文化,进一步生成对自己文化的感受。可看做是对上文文学阅读情境化教学的缺失中“忽视生成意义”的回应。在情境的迁移阶段,则提倡引入文学阅读情境式测题,考查的是学生在新的学科认知情境中发现问题、解决问题的能力。具体如下:

(一)情境创生阶段:多向关联,唤醒经验

对于一个文本,学生之所以出现理解、感受、体验上的困难,很大程度在于本身经验的有限性,这种经验具体可能是生活经验,也可能是阅读经验,甚至是一定的阅读方法、基本知识等的缺乏,都会导致学生与文本世界的脱节。要完成文学阅读教学的基本任务,关键是要克服学生固有经验的有限性与文本意义的丰富性之间的矛盾。文学阅读情境化的出发点就在于尽可能弥补这种落差,通过建立学生与文本之间的“链接”,唤醒学生与文本之间相似、相通的宝贵经验,从而促进个性化审美体验的达成。而此过程就是文学阅读情境的创生阶段。

明确创设情境的本质要义有助于更好地认识其在文学阅读中的意义。“情”“境”一体,“情”是“境”的内核,关涉的是创作者与阅读者双方面的情感。“境”是“情”的生发背景,也是“情”的生长土壤。在文学阅读中创设情境的本质就在于设计与“情”适切的“境”,以便让“情”更好地融于“境”中,从而生发出更多的情感与意义。这就具体包括两类情境:一是创作者本然之境,关涉到一定的生活情境、社会情境、文化情境等;二是建构之境,主要是指2017年版高中语文课标提及的个人体验情境、社会生活情境和学科认知情境。为此,在文学阅读教学中,教师需多方面建立学生与文本的关联,唤醒学生的阅读经验,横纵辐射、建构文学阅读情境。横向上说,可以构建“文本—文本”关联,即展开群文阅读,在不同文本与文本的对照中深挖和体会不同情感间的细微差异;纵向上说,即构建“文本—生活”关联,贴合文本世界与学生生活世界,引导学生带入个人经验,从而实现文本内外跨越时空的沟通。请看课例:

诗一:渡汉江/(唐)宋之问

岭外音书绝,经冬复历春。

近乡情更怯,不敢问来人。

诗二:杂诗三首(其二)/(唐)王维

君自故乡来,应知故乡事。

来日绮窗前,寒梅著花未?

该教师将此二首诗歌放在一起,以“问”字关联起两个不同的文本,重点引导学生比较体会两首诗中的“问”。两首诗歌均是表达思乡之情,都蕴含着主人公想问却不敢问的纠结情感,而其中的“问”均主要落脚在两首诗歌的最后一句。宋之问是“不敢问来人”,而王维则是将思念凝练在一个“问梅”的细节上。如何品味王维这个“问梅”的细节,对于这个问题,学生的思考似乎陷入瓶颈。紧接着该老师向学生提问“在学校里面对老师有什么事情是你们想问却不敢问的呢?”学生几乎不约而同地想到——考试分数。“那么在正式向老师问考试分数之前你们会跟老师说些什么呢?”这就激起了学生的讨论兴趣。有学生说会先问问老师“今天心情如何”,有学生说会问问老师“今天工作累不累”,还有学生选择不自己去问,而是请别的同学帮忙来问。几乎所有学生都表示在问分数这件事上是不能直接开口的。老师由此进一步追问“为什么不能直接开口问?心里在害怕什么”学生沉思片刻,有人说是害怕自己的分数低,自己难堪,有人说是担心考得不好让老师生气……在学生的不断讨论下,对“问梅”这个细节的鉴赏也逐渐走向深入。从表层上看,“问梅”仿佛只是一般性的寒暄,是主人公很寻常的询问之辞。但从深层理解,“梅”早已超脱了一般自然物的物质属性,成为一种诗化了的“故乡”的象征。学生甚至可以想象,在答者向问者描述梅的同时,也就能顺带“牵”出有关故乡的景、物、人、情。而这些,恰恰正是主人公心心念念、想问而不敢问的具体内容。比起宋之问《渡汉江》中简单的一句“不敢问来人”,王维的“问梅”显然技高一筹。

该教师通过将“学生向老师问成绩”这一生活情境与文本情境建立关联,唤醒了学生对于“想问却又不敢问”这一复杂心态的生活经验。细致分析后不难发现,这一课例体现的是社会生活情境和学科认知情境的交叉融合。该老师向学生询问起生活中“问成绩”时的复杂心情,唤醒的是学生在“问成绩”这一社会生活情境中的经验。而“向老师问成绩”又关涉到“问成绩”这种语言交际活动的对象、目的和表述方式,每个学生在面对这一社会生活情境时的感受和体验都是不同的,这种感受和体验恰恰就非常接近于文本中主人公“问梅”时的心情,这就从社会生活情境逐渐过渡到学科认知情境,学生以自身相同或相似的经验代入到对文本的解读之中,在品读鉴赏“问梅”这个细节的过程中发展学生的语文学科认知能力,使得学生对于文本的解读逐渐深入。我们积极提倡文学阅读教学要“回归生活”,其实就是要建立起文本与个体经验之间的有效关联,创生文学阅读情境,使学生能够“在生活中学习”和“在经验中学习”。

(二)情境体验阶段:问题驱动,促进共情

对情境的体验离不开基本问题的设置。基本问题,又被称为“中心问题”“主要问题”“核心问题”等。它是学生理解意义的关键,也是情境设置的“锚点”。问题对学生而言是否可感、具有吸引力,对于文本而言是否关键,直接影响着情境是否“真实”和“富有意义”。可以说,问题在文学阅读情境化的过程中发挥着重要的“驱动作用”。一方面,好的基本问题驱动着学生对文本的解读不断走向深入;另一方面,也促使着学生在探究过程中反复进行着阅读与鉴赏、表达与交流、梳理与探究等语文学习活动。学生在文学阅读中探究问题的过程,就是学生在与文本展开对话和交往、由“关于文本”走向“进入文本”的过程。请看课例:

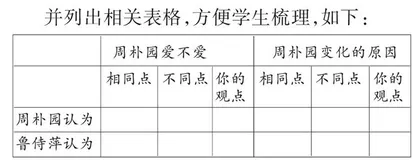

有教师在执教《雷雨》时提出一个核心问题——周朴园是否爱鲁侍萍?对于青春年少的高中生而言,这一问题的提出极大激发了他们的探究兴趣。为引导学生深入文本,进行文本细读,该教师从文本中分别节选出鲁侍萍和周朴园二人涉及“人心”的台词,并将其并列展示,从而进一步聚焦了探究活动。如下:

【第二幕】周 你静一静。把脑子放清醒点。你不要以为我的心是死了,你以为一个人做了一件于心不忍的事就会忘了吗?你看这些家具都是你以前顶喜欢的东西,多少年我总是留着,为着纪念你。

【第三幕】鲁 (落眼泪)……人的心都靠不住,我并不是说人坏,我就恨人性太软弱,太容易变了。