浅谈积极心理学视野下名著阅读的教学策略

作者: 张先义

张先义,江苏省无锡市教师发展学院研训员。

名著阅读的理想状态应该是阅读者产生一种特殊的积极情绪体验,完全沉浸其中,专注于阅读,多次走进名著,在研读后分享阅读收获。但从课堂观察和问卷调查发现,能保持理想阅读状态的学生并不多,如何在名著通读、研读过程中激发和保持积极的阅读状态,进而爱上阅读,形成稳定、积极的阅读学习风格,已成为广大教师发展学生核心素养,培养积极阅读者需要解决的问题。

一、扫除心理障碍,催化名著通读

许多名著表面上并不好看,学生会在心理层面产生抵触,笔者借用相关心理学知识,先努力打开学生的积极情绪,消除学生心理层面的阅读障碍。

(一)阅读前,做好心理预热

有部分教师会根据教材的安排,制定学生名著阅读计划,如依据教材要求学生读《朝花夕拾》,学生面对无法自主选择的名著,会不自觉地产生抵触情绪,开学初期多数学生阅读积极性相对比较高,教师尽可能地结合学生的阅读兴趣以及教材要求,让学生自主制定年度阅读计划(也可以是学期阅读计划)。根据2019年教育部颁布《中小学图书馆(室)规程》的通知要求,各类学校图书馆有义务为学生推荐读书书目,并开展读书活动,教师可以联合图书馆进行必读书目的推荐活动,再通过海报设计比赛,专家讲座,为学生即将开展的阅读营造浓厚的读书氛围,教师要善于将硬性阅读指令转化为温情的阅读推荐,并在平时课堂教学中有意识有目的地分享自己的名著阅读体会。如在教授《从百草园到三味书屋》时,教师将自己反复阅读的《朝花夕拾》呈现给学生,展现自己的阅读成果,自然地流露对读书的欣赏,这种隐性感染力可能会无形地消减学生对《朝花夕拾》的隔膜感。有时教师发现学生手捧某本名著,抓紧时机让其谈谈自己的阅读收获,并趁机将这本名著推荐给其他同学,平时自然的引入,会产生舒适的阅读心理,激发阅读心理冲动,阅读期待也会油然而生。特别是“双减”政策落地后,学生自主阅读的愿望更加强烈,教师利用延时服务对学生阅读指导的时间更充裕,激发学生内在的阅读需求更迫切。因此,教师既要“预热有度”,又要“顺其自然”,学生既要敢于自主阅读,又能够学会自动阅读。

(二)阅读中,消除消极情绪

教师在指导和调控的过程中,常常会遇到学生极为反感名著中部分内容的情形,需要教师化解学生的消极情绪。作为教师知道学生有各种差异,往往造成某种反感既有普遍性又有独特性,因此,教师能让学生对反感的内容转化成可以接受的内容,对促进学生完整性地阅读名著至关重要。如《骆驼祥子》中“虎妞”形象,不少男生极度讨厌,而不少女生对祥子的大男子主义和抛弃小福子也耿耿于怀。负面情绪不仅影响对人物的认识,也影响学生的阅读体验,根据塞利格曼在《持续的幸福》一书中建构积极人物、嵌入积极的方法[1],一教师设计引导男生发现虎妞身上特别优势的课堂练习,有几位学生注意小说中极其细腻温柔的描写:

他极慢的向桥上挪了两步,虎妞仰着点身儿正往下走,嘴张着点儿:“我说祥子,你这儿来;给你!”他还没挪动几步,她已经到了身前:“给你,你存的三十多块钱;有几毛钱的零儿,我给你补足了一块。给你!不为别的,就为表表我的心,我惦念着你,疼你,护着你!别的都甭说,你别忘恩负义就得了!给你!好好拿着,丢了可别赖我!”

几位学生看出了虎妞对祥子的真情,虎妞说了三次“给你”,此处多使用感叹号,虎妞温柔而炽热的爱令人感动,虎妞的大胆也让人佩服,她竟然将可拿捏祥子的三十多块钱,给了祥子,这是勇敢的,这是对爱情和婚姻的大胆追求,学生在人性的黑暗中发现了善良与美好,在复杂的情绪中找到爱与真诚的积极力量。同样,祥子对小福子的死是有责任的,偏重感性的女同学,该教师与她们一起讨论祥子对“小福子”的“爱有几分”时,很多同学对祥子在小福子坟墓前反复多次流泪的情节很有感触,祥子温情的一面逐渐被不少同学接受,祥子抛弃小福子是一种社会悲剧。这一过程,教师不能强行灌输,在调控过程中要运用心理学知识努力打开学生的心结,对所谓的“负面信息”进行合理评估,阻止负面情绪的放大和蔓延,积极心理学认为消极情绪是正常又合理,巧妙改变学生的“偏见”,完成转化,激发阅读兴趣。

(三)阅读后,完善多元评价

名著阅读成果评价是名著教学的一道难题,教师既不能简单依靠纸质化测试来评价,又不能随意以阅读过程的表现来主观评级。评价过程中,既要充分发挥评价的诊断、指导、调节和激励作用,又要避免学生对学习评价过分的依赖。

在阅读实践中,教师坚持对学生多元评价,即评价内容的多元、评价主体的多元,评价呈现方式的多元。评价内容主要以阅读成果的评价和阅读表现的评价为主,两者的权重关系应该坚持因人而异,与学生共同商定。教师既要尊重学生的主体地位,学生又需要借阅读成果来体现自己的阅读态度。但要提醒的是,对学生阅读表现进行评价时,不能够简单用积极性语言来激励,积极心理学认为积极评价要对呈现被测者真实与细节的表现,这样的评价才能真正发挥激励的作用,这自然要求教师全面参与到每位学生的阅读过程中,对每位学生的阅读发现、阅读形成成果的步骤与细节全面了解。

坚持评价主体的多元。评价中必须要发挥教师的专业优势。教师要敢于指出阅读小组中个别成员存在的问题,要勇于纠正阅读小组探究过程的不良方向,要善于指正阅读成果中存在的缺陷。积极心理学一直强调,正确的批评是一种有效的激励手段,学生也必须要学会面对所谓的负面评价,在受挫中砥砺品质;另一方面,名著阅读的学习体验具有内隐性,应该尤为尊重学生的自我体验。所以要更为突出学生的自我评价,自我评价的权重因人有别,因人而异,商量而定。

坚持阅读评价呈现多元形式。学生阅读名著成果仅仅以分数或等级呈现,存在一定的缺陷。教师要积极设置名著阅读奖项,促进不同阅读水平学生的发展。比如,鼓励小组参加校内名著命题招标,中标者颁发知识证书。邀请家长将学生阅读成果(如表演与朗诵视频等)制作各种小视频,借助多媒体平台分享传播,收获点赞和评论来肯定学生成果。

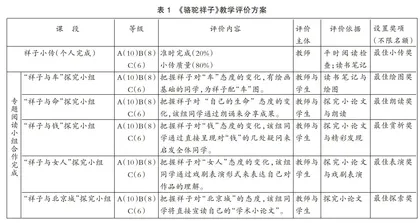

在名著阅读指导活动中,教师要坚持与学生保持精神互动、情感沟通与心灵共鸣。特别在撰写学生提交的阅读成果的评语时,一定要慎之又慎,做到评价准确,语言诚恳,努力在互动的过程中教学相长。根据这一原则,教师设计了《骆驼祥子》的教学评价方案(见表1)。

二、培养阅读品质,强化名著阅读

新冠疫情背景下的居家学习,要求学生不断提高自制力和专注力,同时,双减政策的出台对学生学习的自主性和持续性提出更高的要求,在此背景下,教师对学生学习品质的培养显得尤其重要。名著阅读确实存在一定的困难,要阅读完整本书,除了阅读动力,更需要良好的阅读习惯和积极的阅读品质,积极心理学专注于培养人的“坚韧”“意念”等品质,在日常教学中,教师将品质训练巧妙地“嵌入”名著阅读中。

(一)面对困境,保持正确心态

教师要有意识培养学生的韧性。心理学认为韧性的习得缘于成功处理“危机事件”后取得的有效经验,阅读名著可能会遇到的困难,需要教师学会事先预知和判断,引导学生正确面对阅读的困境,坦然接受困境下所出现的消极情绪。当学生有畏难、懈怠的情况出现,教师允许学生先暂时跳过某一部分,只是“跳过”,不是“放下”。如学生在阅读《朝花夕拾》中的《狗·猫·鼠》常常产生挫折感,教师不妨调整学生的阅读顺序,《从百草园到三味书屋》到《父亲的病》《琐记》《藤野先生》四篇读起,对鲁迅的童年、少年、青年的经历了解之后,再读其他篇目。

(二)面对挑战,积极锻炼韧性

学生只有在挑战困难中,才能更深刻体验阅读的快乐。我们知道追求浅表化、娱乐化的阅读快感并不是积极的体验,阅读的积极体验常常来源敢于面对挑战并享受挑战成功后的快乐,只有经历挑战的阅读体验才更能激发学生的兴奋点,因为无障碍的阅读常常是缺乏真正的阅读收获的。依据积极心理学理论,一味地沉浸在积极情绪中反而不利于积极心理的培养,积极心理学提出的积极情绪与消极情绪的最好比例是3:1,这一科学发现提醒我们,有障碍有挑战可以更好地激励学生进入深度学习中,更深刻体验到阅读快乐,教师在此时提供帮助和指导,“在愤中启”“在悱中发”,学生在困境中探索,在疑惑处发现,在挫折处奋起,由此产生的自豪是一种难得的阅读体验。很多学生不愿阅读简爱离开桑菲尔德村之后的内容,苦恼于文中种种复杂的宗教思想,有学生打算放弃阅读,教师提醒学生简爱英文Eyre是个法语单词,原意是旅途,很明显作者赋予小说“人生如旅途”的寓意,简爱经历每个地方都有人生的象征含义,每个地方的英文都有着深刻的内涵,同时,鼓励学生坚持下去,摆脱洛伍德学校(英语Lowood指低潮),走出桑菲尔德府(英语Thornfuld意为荆棘地),穿过沼泽山庄(MorLand意为荒地),最终到达芬丁庄园(英语Ferdean意为仙女谷如同伊甸园),教师通过设置问题,让学生大胆探索沼泽地和芬丁庄园的深刻内涵,学生再次产生了阅读激情,学生能够感受到这样的场景设置对简爱人生成长的意义,对简爱有了更深刻的理解,对后文更深广的思想意蕴有了深层次的把握,学生不仅从宗教思想的挫败感中走出来,更能带着人生思索的精神走向小说后半部分的阅读,学习阅读的韧性品质也得到了锻炼。

(三)面对挫折,学习心理复原

减少学生因受挫而轻易放弃阅读,还应在学习韧性培养中引用心理复原力的培养(下文解释),只是这种训练并不是单纯的心理学知识的传授。在名著阅读实践中,教师完全可以利用名著中的人物性格分析巧妙地“嵌入”心理复原力的训练,根据马丁·塞利格曼提出的ABCDE模式引导学生如何反驳自己,找到不该轻易放弃阅读的理由,学生获得摆脱阅读困境的方法,逐渐恢复积极情绪,如,有教师以《钢铁是怎样炼成的》和《骆驼祥子》略作阐释。保尔的人生成长是多数学生关注的,但是学生往往会很少发现保尔的种种“失去”,甚至是“失败”,教师提醒学生从“失”的角度去理解和分析保尔的人生,保尔的人生从“失学”开始,中途失去过自由,失去过初恋,失去过朋友,在革命的道路上还一度失去过理想,最终失去健康及工作的能力,面对这一路挫折,保尔是怎样反驳命运的不公,保尔的内心独白和重要演讲完整地呈现他是如何从挫折中逐渐走出来的,保尔的言行完美地阐释积极心里学上的ABCDE模式[2],例如保尔自杀这个事件:

A(事件)——保尔即将失去工作的能力(健康)

B(对不愉快事件的信念)——保尔感觉到茫然

C信念所产生的后果——掏枪想自杀

D反驳自己通常的信念——回忆自己的人生,反省自我,找回活下去的勇气

E反驳后所获得的启发——重新找到活下去的力量,并且发现自己的优势,走向写作。

该教师将人物成长的关键时间与保尔善于“心理复原”的做法有机结合起来,学生不仅对名著中人物心灵分析更深入,又可以给予自己成长与阅读启示,这种训练还可以运用到《西游记》《简爱》等成长小说中。

其实,ABCDE这种心理模式也可以运用在人物走向堕落的心理分析上,学生通过反面人物的心理梳理,得到受挫启示。以《骆驼祥子》为例,祥子在反抗与堕落的过程中,逐渐地丧失了复原力的“CD”两个关键过程,而是一步步地消极和被动地接受一次次的压迫。正如文中所说:“对了,祥子是遇到‘点儿上’,活该。”“点儿”就是命数,就是祥子那注定的悲剧,祥子在心中不断地强化自己最终会如“老马”一般的结局,笔者在人物心理分析的过程中,不断地提醒学生在关注祥子遭遇苦难的时候,应该想想祥子也有幸运的地方,第一次车被抢时,他获得了骆驼(而且身体未受到大的损伤),第二次钱被抢,虎妞却给了他像样的家,第三次失去虎妞时,小福子也给了祥子一定的安慰和帮助(大家注意办完丧事后,他仍有三十元钱,老天并没有让他真的一无所有),曹先生也同样是热心的,从某种角度上分析,祥子也是幸运的,但是固执不懂反思的祥子,没有反驳自我的能力,失去了复原的力量,最终在社会和性格的双重打压下,走向了毁灭。教师在教学中反复进行心理复原力的训练,可以帮助学生养成积极思考,辩证看问题的习惯,正确理解生活的困难。另外,更令笔者惊讶的是心理复原力的知识竟然在2021年江西省中考试卷中直接以探究题的形式出现,可见广大教师对此知识的重视。