基于“大情境”的单元整体教学实施路径探究

作者: 赵春松 李永顺

【摘 要】“大情境”教学要把整个单元的课文、阅读链接、口语交际、语文园地、习作等各方面材料有机梳理并整合,通过制订具体的单元目标和课时,再确定内容、选方法,创设探究情境,巧设整合情境,增设实践情境等各种方式展开教学,最终实现统编教材中隐含的双线“人文主题”与“语文要素”的圆融共生。

【关键词】教育情境 单元整体教学 小学语文 阅读教学

统编版小学语文教材以单元为体系,每个单元一般由课文、口语交际、习作、语文园地等几大板块组成,如果这几个方面单独按部就班地实施教学计划,将会落入传统阅读教学的窠臼。应打破这几大板块分步教学的定式,进行单元统整,整体规划,形成“大情境”的教学观,从而真正有效落实语文核心素养培养。

一、凝主题,比要素,大情境中形成单元整体教学目标

统编版小学语文教材中每个单元基本围绕一个主题来编排课文,这样是为了便于开展单元整体教学。如五年级上册第六单元以“父母之爱”为主题安排内容,目标明确,指向性强。结合学生年龄特点和认知规律,可以设置“争做孝心好少年”个性化单元活动主题,创设这样的一个“大情境”,更有利于提高学习效果,达成教学目标。

(一)纵向比较,突出单元主题

统编版小学12册语文教材中,涉及父母之爱的课文还有很多,除去一年级认识汉语拼音和识字写字为主的内容外,从二年级第一单元开始就安排了与父爱母爱相关的课文。这些课文中虽然也渗透了父爱或者母爱的伟大与无私,但不是整个单元所要展现的主题。

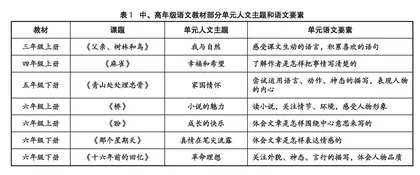

除了二年级教材中没有出现明确的语文要素,其他年级单元人文主题和语文要素见表1。

从表1不难看出,里面的课文主题不是主要写“父母之爱”的,所以统编版小学语文教材只有五年级上册第六单元的三篇课文是直接表达父母之爱的,而且单元教学目标和内容也指向父母对儿女深厚的感情,以及怎样通过各种形式来表达这种强烈的感情。

(二)横向勾连,探究语文要素

统编版语文教材与以往教材不同的是,其以单元语文要素为导向,很好地将整个单元的教学内容统整在一起。“争做孝心好少年”以“父爱如山”“母爱如水”“父母同爱”“父母之爱”“感恩父母”几个主题将语文核心素养渗透在单元教学活动中,有机融合,逐步实施。

五年级上册第六单元以阅读课文、自读课文、口语交际、习作教学、语文园地等不同形式来落实单元语文要素。单元导语是“舐犊之情,流淌在血液里的爱和温暖”,这是渗透在本单元所有课文、口语交际、习作、语文园地里的人文主题,也就是《慈母情深》一文中感受如水的母爱,并懂得孝顺母亲,从《父爱之舟》中感受如山的父爱,要知恩图报。而着重训练的语文要素则是两个:一是体会作者描写的场景、细节中蕴含的感情,二是用恰当的语言表达自己的看法和感受。在感受父母浓烈的爱时,并尝试用各种不同的方法来表达父母之爱的纯洁与无私,并在口语交际和习作中述说心中的感恩之情。纵观本单元课文,先写父爱,再写母爱,接着写父母对孩子异曲同工之爱,最后通过孩子回忆父母生活中疼爱自己的细节,感受父母的无私和崇高,再通过习作表达自己的感恩之情,这些内容都是互相关联、层层递进、密不可分的。只有把内容有机联系、整合在一起,才能立体化地展开教学。

(三)统整融合,形成单元目标

语文要素的落实和教学任务的完成,无疑是在课堂上实施的。但是,目光只落在一堂堂课上,那么学生学到的知识往往是零散的,能力增长的主线往往不连贯、不清晰。这就需要我们用课程思维来统领课堂。因此,教师首先要制订合理的课程目标。结合本单元主题和语文要素,可以设计这样的教学目标:一是默读课文,学习字词,说说课文围绕父母之爱讲了哪些故事;二是感受文中父母之爱具体体现在哪些场景和细节中;三是领悟故事和细节中所蕴含的作者被父母感动之后深刻的孝道;四是根据具体的词语和句子品味“反复”手法和环境描写对表达人物情感的作用;五是学会通过合理恰当的方式来表达自己对父母的关爱;六是回忆生活中与父母有关的感人故事,并尝试在说话和作文时用上本单元所学的表达方式来表达对父母的喜爱之情。

二、定内容,选方法,大情境下单元整体教学实施教学路径

有了教学目标,就可以根据课文内容确定最基本的教学内容,再选择相应的教学方法,在整个单元大情境中围绕习题来引导学生自主学习、自主探究、自主活动,形成本单元的核心素养。

课后的习题既是编者把文章编入教材的意图体现,也是对课文教学思路的一个明确指引,通过对课后习题的剖析和分解,就可以确定相关教学内容,单元的“大情境”可以分解为以下三项“微情境”活动任务。

(一)创设探究情境,理清课文顺序

在整个单元以“父母之爱”为主题统照下设计出每一课的“微镜头”,既关注了单篇,又服从于整体,这样更有利于目标的实现和教学任务的完成。教师可以根据不同的课文内容设计不同的情境。

《父爱之舟》一文中,可以围绕“爱心乌篷船”这个“微镜头”来设计课文写作顺序的思维导图,引领学生探讨这幅图应该由哪些动人的画面组合在一起。有学生思考交流后总结出课文主要描写了以下几幅动人的场景:喂蚕卖茧,加钱换房,庙会吃粽,制作玩具,背“我”上学,凑缴学费,缝补棉被。

课后习题1让学生说说:作者梦中出现了哪些难忘的场景,哪个场景给你的印象最深?所有的这些感人肺腑的场景和细节都体现了父亲对儿子的关心和疼爱,虽然作者家境非常贫寒,文中却数次提到父亲省吃俭用,为孩子提供最好的学习条件,这让作者深受感动,而通过“爱心乌篷船”这一意象可以串联起这一个个美妙的“慢镜头”,最后让学生聚焦其中的某一个镜头抒发自己的感想,教学就会变得轻松而唯美。

(二)巧设整合情境,发现表达密码

通过整合教学情境,引导学生运用修辞手法和描写方法还原课文中的场景,并转化为表达技能,提高语文学习的能力。

《慈母情深》课后习题中提到“反复”手法的运用就是本课语文能力训练的一个重点,整合“我”看到母亲在工厂角落工作的场景和母亲继续辛苦工作的画面这两个情境,体会“我的母亲”后置反复和“立刻”反复的修辞手法在最大程度上展现了母亲工作辛苦劳累到了极点,自己不舍得花一分钱,却慷慨为孩子买书。反复手法的使用让“慈母”人物形象跃然纸上,教学的“人文性”与“工具性”美妙结合。

课文中的父母是爱孩子的,学生的父母也不例外,可能很多学生感觉不到父母的爱。教师可以引导学生整合《慈母情深》和《父爱之舟》这两篇课文,再次比较它们的异同:不同之处是一篇是小说,另一篇是散文;一个发生在简陋的工厂,另一个是借助于小小的乌篷船;一篇写的是母亲,另一篇写的是父亲。但是相同的是两家当时都很贫穷,但是为了孩子学习父母都不辞劳苦,克服一切困难,帮孩子买书、做玩具、缴学费、补棉被,这些看起来都是些小事。《慈母情深》主要抓住母亲的语言、动作和神态描写刻画人物形象,《父爱之舟》主要抓住人物动作和场景等细节描写塑造人物品格。教学中可以整合这些方法,并结合口语交际的内容让学生说说自己的父母在平时生活中为自己做过哪些点点滴滴的小事,这些小事背后有什么隐含寓意,从中能体会到平凡的母亲不再平凡,父亲的爱如山一般伟大、崇高。

(三)增设实践情境,设计有效活动

《义务教育语文课程标准(2022年版)》中指出,语文课程应引导学生热爱国家通用语言文字,在真实的语言运用情境中,通过积极的语言实践,积累语言经验,体会语言文字的特点和运用规律,培养语言文字运用能力。从中我们不难看出,语文教学要与实践活动相结合,尤其是开展语言实践活动。

“大单元”教学就需要教师统筹处理好课文、口语交际、习作和语文园地之间的关系,并进行有效整合。本单元习作可以先结合《父爱之舟》的课后习题3“课文为什么以‘父爱之舟’为题”来展开教学,引导学生理解“父爱”是本文的主旨,“舟”是文章的线索,两者结合,主题清晰凝练,意味深长,此时可以引导设计本单元习作题目,结合作文要求,学生思考交流:我想对您说—母爱之花,我想对您说—爱如清泉,我想对您说—父爱无痕……

写作结尾时,可以结合语文园地中的“词句段运用”栏目,体会结尾应该照应开头、点明中心、深化主题,然后让学生结合自己想要写的习作内容,尝试说一说本次习作的结尾。习作的重点在于对父母想要说的内容的描写,学生在交流的基础上再进行写作练习。这样,提起笔来,自然文思如泉,行云流水。

总之,新课改催生“大单元”和“大情境”,阅读教学只有实行单元统整,在设计的“大情境”中融合每篇课文、口语交际、语文园地、习作的教学目标,研制适切的教学内容,围绕课后习题,创设各种有利于学生学习的有效情境,才能让学生学得轻松,学得自然,学得快乐,学得有效,才能真正激发学生的内驱力,让阅读教学“减负增效”,不断提升学生的语文核心素养。

【参考文献】

[1]郭丽琴.单元统整,突出习作训练重点:以统编版教材小学语文四年级下册第五单元为例[J].中小学教学研究,2022(2).

[2]滕衍平.以单元视角关照单篇,用课程思维统领课堂:《人物描写一组》教材解读与学习活动设计[J].小学教学(语文版),2022(5).