追溯奋斗历程,厚植家国情怀

作者: 石文君 丁玲玲

【摘 要】文章以《红岩》整本书阅读导读课为例,从趣、思、研三个方面,探讨红色经典书籍该如何深入推进,落实整本书阅读任务群的研究与实践。立足学生年龄特点,以“激发兴趣”为始到引发“认知冲突”进行深入阅读;以“真人、真事、真实取材”背后的真情实感,引发在共情;以“经典重现,传承铭记”引发学生对一部《红岩》小说所产生的历史价值深入思考。在深入研读、多元研读中情感不断深化,使学生获得持续阅读的内动力。在后续不断地深入阅读中追溯奋斗历程,厚植家国情怀。

【关键词】整本书阅读 认知冲突 阅读兴趣 家国情怀

文化是一个国家,一个民族的灵魂。《义务教育语文课程标准(2022年版)》在课程内容中指出体现中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化的作品,应占60%~70%,“革命文化”是规划的课程内容的三大主题之一。义务教育语文课程内容以学习任务群组织与呈现,在整合程度上体现了三个层次,在第三层拓展型学习任务群中有“整本书阅读”“跨学科学习”两个方面的内容体现。立足新课标理念指导下的统编版语文课程内容安排,六年级下册第四单元以“理想和信念”为主题编排了古诗、回忆录、演讲稿、小说及综合性学习相关内容。

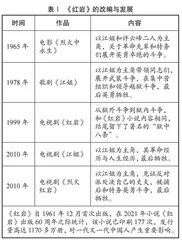

现代作家罗广斌、杨益言创作的长篇小说《红岩》描写人民解放军进军大西南的形势下,重庆的国民党当局疯狂镇压共产党领导的地下革命斗争,被誉为“爱国主义教科书”“共产主义的奇书”“党史小说”,体现了中国共产党人艰苦奋斗、牺牲奉献、开拓进取的高尚品格,书中熠熠生辉的红岩精神更是跨越时空、历久弥新。通过发掘作品价值,在单元综合性学习中提出《红岩》整本书阅读,既是对六年级下册第二单元整本书阅读教学的延展,更是发挥《红岩》的育人价值,引领学生丰盈精神内涵,在追溯与感悟中厚植家国情怀,落实新课标“整本书阅读”学习任务群的探索与实践。

一、以趣为始,在认知冲突中开启《红岩》阅读之旅

《红岩》创作于20世纪50年代,所写的故事背景与学生的生活实际相距甚远。身处在和平年代的学生,是否可以深刻感悟《红岩》这部作品中描写的身处牢笼的革命志士与国民党军警、特务展开斗争的过程中所表现的可歌可泣、栩栩如生的革命英雄形象,是整本书教学的起点,也是难点。让学生能读起来,读进去,从表层的感兴趣到以兴趣引发的学习动力,在内在动力的驱动下自主阅读,是开展整本书阅读导读环节首先要解决的问题。对于六年级的学生来说,以趣为始的“趣”定位不应仅仅定位在有“兴趣”读上,更要在引发在“认知冲突”下让学生自主阅读,在破解认知冲突的过程中开启阅读,走进阅读。

(一)认知冲突一——环境

出示词语:群山环抱 绿树成荫 宁静清幽

师:同学们,先来看这一组词语,你们自己读一读,读着读着,你们眼前出现了一幅怎样的画面?

生:我仿佛看到了连绵不断的山脉,呼吸着清新的空气,仿佛是人间仙境一般。

出示群山渣滓洞环抱的自然图片。

师:你们觉得这里的人过着怎样的一种生活?

生:我的脑海里浮现出了有山有水,还有很多小动物在悠闲地散步,小鸟在欢乐地唱歌……

师:真是这样吗?我们走进去看看。

出示监狱图片、审讯室、种种酷刑图片

师:令你们万万想不到的是,这里是关押和残害共产党员的人间地狱——中美合作所的集中营,这里设有20余所监狱,其中白公馆、渣滓洞为最大的两所,也被形象地称之为“活棺材”。

此教学环节,学生怎么也没有想到这样一个优美的环境中却深藏着一个“活棺材”般的监狱,外在环境的“美”与内在环境的“惨”形成了强烈视觉冲突。在一次次猜测、想象中,调动其内心极为丰富的想象和美好憧憬,再与现实形成强烈的对比,一次次出乎学生的意料,触动其心灵,引发其思考,从而激发其自主阅读的内在动力。教师顺势向学生介绍了《红岩》这本书,解开学生心中疑惑的“钥匙”就藏在这本书中。这一教学环节的安排,学生为破解这些“认知冲突”,早已迫不及待地想要阅读。

(二)认知冲突二——人物

师:同学们,这本书中有许多人物给我留下了深刻的印象,也让我产生了许多疑问,请同学们自主阅读老师下发的阅读片段并说一说,在阅读中你认识了怎样的人物,又产生了哪些疑问?

学生自主阅读。

片段一:最后时刻的江姐(描写的是江姐在临处决前从容整理旗袍的褶皱、从容告别狱友、面带胜利的微笑走上囚车)

片段二:向往自由的“小萝卜头儿”(描写的是小萝卜头放飞小虫儿)

出示图片:江姐和许多男同志,挺立在囚车上面,像去迎接庄严的战斗,像去迎接即将到来的黎明。

师:看,他们的脸上充满了胜利的欢笑,洋溢着圣洁的光辉……

出示插图:小萝卜头放飞小虫儿时的画面

师:通过阅读,看着这样的文字和画面,你们心中有何疑问吗?

生:江姐应该是被敌人带走杀害,为什么他们的脸上充满了胜利的欢笑,洋溢着圣洁的光辉?

生:他为什么叫“小萝卜头”?

生:我猜想是因为他的脑袋大、身子瘦,很像个萝卜,所以大家叫他“小萝卜头儿”。

师:的确,小萝卜头儿当时还不到9岁。头长得很大,因为在狱中吃的都是霉米饭,营养不良,身子很纤瘦,只有四五岁的孩子那么高,不过头发育正常,但头和身子不相称,所以大家都亲切地称他为“小萝卜头儿”。

生:老师,为什么监狱里有孩子,为什么敌人连一个不到9岁的孩子也不放过?!

师:从你的话语中,我感受到了你对小萝卜头儿的心疼,更感受到了你面对残忍的敌人,心中有着无尽的气愤与不满。看来,你的心已经走进了书里!为你的真情流露点赞。

师:此刻,静心地观察,你从这幅插图中读懂了什么?

生:那是一个小男孩,他正在放飞一只蝴蝶,他的眼睛一直盯着它飞走……

师:你观察得很仔细,捕捉到了男孩的眼神,从他的眼神中你又读懂了什么?

生:他可能也想像蝴蝶一样,渴望自由!

生:小萝卜头儿到底回没回去呢?会不会他也牺牲了呢?

师:同学们,在这本书中,不仅有妇女、有儿童,还有许多平凡却又不平常的革命者,他们的生活本该是什么样的?而在这里,他们的生活又是怎样的?通过阅读,可以解开你心中的疑惑。

出示:在渣滓洞牺牲的317人中,仅仅有15人幸免遇难。

“临刑”前的江姐,一个渴望自由的孩子,他们的生活本该是平静而幸福的,而在监牢里却是这样的。学生通过阅读两个片段内容,充分发掘文字和插图的价值,再通过一组数据的对比,学生产生了阅读期待,想了解发生在他们身上的故事。此环节中,教师通过聚焦人物,使学生在脑海里从整体上能清晰勾画出人物及其所处的场景,掀起学生内心的波澜;让学生认真观察小萝卜头儿放飞小虫的插图,读懂人物的眼神儿,与其内心进行对话,猜测故事后续情节的发展,关心人物的命运……从走近典型人物,到人物群像,发生在这些英雄身上的故事仿佛是一块磁铁深深吸引着学生深入阅读。

(三)认知冲突三——情节

出示狱中大联欢图片

师:狱中大联欢,读到这儿,你们心中有疑问吗?

生:为什么要大联欢?怎么能在敌人的眼皮底下进行大联欢呢?

师:都说学贵有疑!真心为你点赞!谁有和他同样的想法?(很多同学皱眉、点头)

师:大家猜一下,为什么能够在敌人的眼皮底下联欢呢?

生:应该是迎来了盛大的节日。

生:应该是我们共产党要胜利了,敌人没有办法了。

师:这是在 1949 年元旦即将来临的时候举办的联欢活动,每间牢房上都贴上了他们别具匠心的春联!我们一起去看看吧!

出示:上联:两个天窗出气 下联:一扇风门伸头

师:谁读懂了上这副对联?

生:这是写的牢房。

师:那该是怎样的一种生活啊!

生:到处都是霉臭味儿,简直就是人间地狱!

生:你们猜猜横批是什么?

生:人间地狱,生不如死……

师:我们深知,地下党们的狱中生活真实的模样,到处都是发霉的味道,到处是血腥的……那书中是怎样写的呢?请看!

出示:横批:乐在其中。

(学生一脸诧异,难以理解。)

师:其他牢房还贴着这样的春联,你们放声读一读,猜猜这横批会是什么?

出示:上联:歌乐山上悟道 下联:渣滓洞中参禅

横批:

(隐藏:极乐世界)

生:人生仙境,人生乐事……

师:看来,你们已经走进了每一位地下共产党员的心中!那是他们心中坚定不移的信念!

师:像这样振奋人心的春联还有很多,你们读一读,并猜一猜它的横批。

出示:缺少一部分的春联。

师:想知道答案,就去阅读吧!

狱中联欢这一情节给学生的深入阅读埋下了伏笔,为何可以在敌人的眼皮底下开联欢会?为什么狱中的生活如此艰辛,他们却“乐在其中”?一次又一次出乎学生意料的内心触动,在一次次学生的质疑、解疑的过程中,借助狱中大联欢牢房贴的春联,感受革命烈士的乐观主义精神,对革命无比坚定的信仰,激发学生对这些英勇烈士的敬意,点燃阅读的激情,为持续阅读注入不竭的内驱力!

在以上三个教学片段中,教师以三个冲突为引入,一方面是启发学生质疑,带着思考,产生阅读兴趣。同时,教师也充分了解了学生,针对《红岩》这本小说历史背景离学生的生活年代久远,在导读环节借助了相关资料、图片、经典片段等资源缩短“距离”,助力学生阅读。教师在设计这的认知冲突上也下足了功夫,三个冲突点分别对应“环境”“人物”“情节”,这三个方面也是小说的三要素,以此也在无痕地渗透阅读和感悟理解小说的方法。小学阶段,学生在六年级上册第四单元了解了小说这种文学体裁,在单元语文要素的落实中也学习了“读小说,要关注情节、环境,感受人物形象”。此节《红岩》导读课上,不仅是在小说的三要素上发力,引发学生认知冲突,激发阅读兴趣,更是对小说文体的阅读思维的渗透与训练。

二、以思贯穿,在线索探寻中注入《红岩》阅读动力

(一)了解作者,心生敬意

教师出示作者介绍,指名读。

生:他,解放前夕因叛徒出卖被捕,先后囚于重庆渣滓洞、白公馆监狱;

他,宁愿坐牢也拒写悔过书,和难友在狱中一起秘密制作五星红旗;

他,在11月27日大屠杀之夜,策反看守,带领难友集体越狱成功;

他,新中国成立后,根据自己在狱中的亲身经历参与创作了这部小说。

生:他,1948年8月被捕,也曾囚禁于渣滓洞;

他,重庆解放前夕,被营救出狱。

他,新中国成立后,根据自己在狱中的亲身经历参与创作了一部小说。

师:通过刚刚的介绍,你对《红岩》这本书有了怎样的初步印象呢?

生:这场战斗,虽然残酷,但最终国民党被共产党击败了。

师:哦,你更关注这场战斗的结局,最终,共产党取得了胜利。

师:刚读到了两位作者的介绍,你又有什么新的发现?

生:他们都是亲身经历者。

师:你真是一个心明眼亮的孩子!正如你所说,这两位作者都是亲历者,也是幸存者,是他们亲眼所见、亲耳所闻以及亲身经历,谱写的这一部真实的历史长篇小说。(学生神情投入端正坐姿 )

师:此刻,老师发现,有些同学听到这儿,挺直了腰板儿。坐得很端正,我看到你眼中流露出的那份可贵的敬意。