通过优化作业设计推进科学长周期饲养项目的开展

作者: 周艳琼

【摘 要】科学长周期饲养活动是一项围绕主题开展的一段较长时间的综合性、长程性的学习活动。作为一所蚕桑文化特色学校,溧阳市文化小学以苏教版四年级下册“养昆虫”单元为基础,每年都会定期开展全校性的春季养蚕活动,并且开设多样化的蚕桑主题课程,深度发掘长周期养蚕活动效能与育人价值。聚焦优化作业设计,避免长周期饲养活动的布置和实施的盲目性、随意性、功利性,依据儿童的认知发展规律,进行长程作业的统整设计,制订作业目标层级,加强作业指导,在提高作业质量的同时,促进长周期饲养活动的有效开展,不断丰富和深化校园养蚕活动。

【关键词】作业设计 长周期饲养活动 校园养蚕

“双减”政策的实施,以及《义务教育科学课程标准(2022年版)》的颁布,再一次对作业设计提出了更高的要求。基层教师如何把握新课改的理念、贯彻落实素养本位的课堂变得迫在眉睫,而作业的优化设计就是其中一项非常重要的工作。

一、科学长周期饲养作业与评价的现状分析

(一)长周期饲养活动目标存在盲目性

科学课中围绕动植物方面的教学内容常常涉及一些长时间的种植、饲养活动,但是在实际的教学过程中不难发现,很多时候教师可能将这一实践活动变成了纸上谈兵,或者随意布置,而对种植、饲养任务的目标、意义缺乏思考,如学生有没有饲养?养得怎么样?在饲养过程中需要进行哪些具体的指导?教师都没有进行系统的设计与规划。

(二)长周期饲养活动实施存在随意性

由于此项作业布置的目标缺失,没有很好地激发学生的主观能动性,常常导致以下现象发生:学生责任心缺失,导致蚕宝宝养了没几天就都死了;学生的主体性没有得到体现,往往由爷爷奶奶或父母代为饲养;学生的目标性模糊,有的学生只是把蚕宝宝当作宠物一般逗乐等。饲养过程的随意性导致了很多学生并没有连续性地对蚕的一生进行科学的观察与记录,也很难获得知识、能力的提升与相应的价值认同。

(三)长周期饲养活动评价存在功利性

由于中间环节缺乏监管、指导,作业的真实性以及科学性都有待考证,为了使长周期饲养活动能够真实地落地,教师可以从儿童立场出发,通过优质的作业设计,来更好地督促、指导学生长周期饲养活动目标的达成。

二、科学长周期饲养作业实践策略

(一)明确理念,提升作业设计质量的要求

布鲁姆认知领域“六层次”学习目标依次为:记忆、理解、运用、分析、评价、创新。其中前三项指向学生低阶思维发展,后三项为学生高阶思维发展。因此,教师可以通过养蚕长周期饲养活动的作业优化设计,从而在活动中实现由低阶思维向高阶思维协同发展。

而本次长周期饲养活动作业设计是在苏教版科学四年级下册“养昆虫”单元的基础上设计的,本单元共由三课组成,分别为“庞大的家族”“养昆虫”“探究昆虫的奥秘”。单元教学目标如下:

(1)通过观察了解昆虫的共同特征,会描述昆虫的共同特征。

(2)能通过饲养昆虫,比如蚕或菜青虫,知道昆虫一生的变化。

(3)能像科学家那样研究,经历科学探究的全过程。

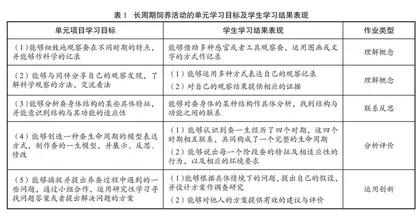

本次作业设计是以苏教版科学教学单元为基础,结合学校的特色蚕桑课程重新制订了此次长周期饲养活动的单元学习目标,以单元学习目标为指引,分阶段实施,以学生的学习结果为目标,优化作业类型,见表1。

(二)整体优化,把握长周期饲养作业的分类设计

此次针对养蚕这一长周期饲养活动,教师可以在把握教材学业质量要求的基础上,链接课内外资源,发挥校园特色优势与家校社的协同作用,对学生课内外的作业作全盘设计。针对学生的个体差异,满足不同学生的学习需求,发挥自我优势,设计多样化的展示类作业。以丰富的作业形式从不同阶段、不同方面来满足学生在长周期饲养活动的需求,也为长周期饲养活动切实有效的推进提供了保障。

(三)实操策略,推动长周期饲养作业的进阶发展

1.“白板化”作业设计精准定位学情

如在蚕宝宝幼虫阶段的学习过程中,课前教师可以布置“白板式”作业来调查学生的学情,如“请你画一画你观察到的蚕宝宝,可以图文结合”;在经历饲养的一段过程之后,学生是否对蚕宝宝的身体结构有所了解,教师可以设计课前调查作业,聚焦学生观察的聚焦点与盲区,为后面学生的观察活动设计找准落脚点。白板式的作业设计因为少了更多条条框框的限制,能够充分地暴露学生学习过程中的疑难点,也为教师后续的教学提供了宝贵的学情参考。

通过前置的“白板式”作业使得学生的前概念凸显外化,这种外化可以清晰地帮助教师了解学生目前的观察水平及结果,也为学生后续反思与改进已有概念提供可能。

2.“表格式”作业设计厘清教学难点

由于前期作业的反馈,教师便可以对课堂中学生观察内容作具体细化的设计,并暗示科学观察的顺序性和重点的观察对象。本次任务单分如下四个部分:

第一步找一找,从蚕宝宝整体入手,关注蚕宝宝整体身体划分,并聚焦一些关键的身体结构;第二步数一数,再次将学生目光聚焦到足、体节、气门这三个结构,并从大致观察走向精细观察,聚焦这些结构的数量、外形以及细节特点;在前两步的观察基础上再进行第三步画一画,也就是让学生对蚕幼虫的观察的整体建构外显出来,也可以综合反映学生前两步的学习结果;第四步想一想,引导学生从学科概念生命体的结构层次走向跨学科概念结构与功能,将学生的认知与思维水平向前推进了一步。

教师通过表格记录辅助学生科学观察,并将观察信息有条理地作分类梳理,促进了学生科学观察的顺利开展,提高了小组间的观察效率。

3.“对比式”作业设计勾连横纵关联

很多学生都知道蚕吐丝结成了蚕茧,但蚕结茧后蚕去哪里了?是没有了还是将蚕(幼虫)裹在了茧里?茧里的那个蚕宝宝还是原来的样子吗?针对这些问题,很多学生不是很清楚,所以科学课上教师可以设计一个观察蚕蛹的小实验,并配备相应的学习单,这样一个作业单同样由四个部分组成,但是这次观察不再只聚焦于蚕蛹本身,而是在观察蛹的基础上,需要和幼虫时期的蚕进行对比观察,发现二者之间的变化与联系,感受生命变化的微妙与神奇。

对比式的作业单设计让学生能够将与已有的学习经验、学习内容融入现在的学习活动中,使二者产生交互,建立意义关联,并对新的学习产生积极的影响。

4.“模型化”作业设计深化概念建构

蚕的第四个阶段便是成虫期(蚕蛾),蚕蛾已经具有昆虫的典型特征,通过对蚕蛾的观察来继续寻找成虫期与幼虫期、蛹期的相互联系与变化,分析这些结构变化带来生命体行为方式的变化,并将这种对生命的连续观察结合起来,使学生更好地、全面系统地认识昆虫的一生。最后教师可以将作业设计主题定为“自制蚕的一生生命大转盘”。让学生将自制模型在全班进行展示,通过模型设计、制作、改进的学习过程,在进行分类、归纳、比较的过程中,逐渐感知到生命变化的连续性与规律性。

5.“研究性”作业设计提升关键能力

学校作为蚕桑文化特色学校,除了养蚕主题课程之外,还结合学生的兴趣爱好开设了许多系列课程,其中就有校本课程“主题探究社”,围绕蚕桑系列问题开展研究性学习。如围绕桑树病虫害防治这样的问题,学校开启了“校园的桑树怎么了”的研究性学习作业设计;围绕彩色蚕茧的问题,学校开展了“蚕茧为什么会有彩色的”研究性作业设计,带领学生开展一系列的观察、调查、实验等实践性研究。

6.“展示类”作业设计激发学习热情

学生每年会借助校园科技节开展一系列科创活动,其中有一项就是“奇思妙想话蚕桑”,这一项作业学校一般分学段、分主题展开,希望学生能够在蚕桑文化的熏陶下,继承并发扬我国一些传统的技术工艺,学生也可以根据自己所学的知识,运用到工程实践领域,发挥团队合作学习的优势,创造出一些新的产品。如本届科技节中多功能蚕宝宝之家,变速式抽丝机等作品涌现,也反映出了学生利用科技改造生活的热情。

(四)优化评价,激发长周期饲养作业的学习引擎

1.进阶评价,持续发展

新课程评价实施建议中强调“教—学—评”一体化,因此评价必须关注学生在学习过程和任务达成情况中的具体表现,通过有效的评价方式来诊断、调节学生学习进程。因此学校设立了“精灵争章”积分式评价标准,通过“蚕精灵”“蛹精灵”“蝶精灵”的逐级闯关的模式回应养蚕过程中的每一个阶段,不断点拨引领学生的发展。

2.主体多元,开拓思维

在评价过程中,更加关注不同学生差异性的发展,使更多的学生得到个性化的发展,并受到鼓励与肯定。通过搭建建构学生作业的分享平台,如“文化小学”公众号、“文小蚕精灵”美篇号、“文馨乐园”视频号等,鼓励学生自评、互评,激发学生学习热情,提高学生思辨能力,发展学生的关键能力。

总之,作业设计在长周期饲养活动中需要综合整体考虑,融合学生思维属性,通过分层设计的创新作业体系以及作业管理框架不断整合学习资源,关注作业的育人价值,在提高作业质量与效率的基础上不断推动学生核心素养的发展。

【参考文献】

[1]中华人民共和国教育部.义务教育科学课程标准(2022年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2022.

[2]李琳.“双减”背景下小学语文作业的转向[J].小学教学设计,2022(Z1).