主题意义探究视域下的小学英语阅读教学研究

作者: 俞晓燕

【摘 要】“主题”具有联结和统领其他内容要素的作用,为语言学习和课程育人提供语境范畴。文章结合课例,阐述如何基于主题意义探究,进行阅读教学,即创设语境,感知主题意义;活动引领,理解主题意义;激活思维,深化主题意义;拓展运用,升华主题意义。

【关键词】主题意义探究 小学英语阅读教学 思维品质

《义务教育英语课程标准(2022年版)》提倡教师在教学中应注重以主题为引领,选择和组织课程内容,融入语言知识、文化知识、语言技能和学习策略等。基于主题意义的阅读教学更强调教学内容应与育人任务相融合,应指向学生思维品质的发展。在阅读过程中,学生语言与思维相互作用。阅读教学是小学英语课堂教学的重要组成部分,也是培养学生思维品质的重要途径。

教师在进行阅读教学时,可以基于主题意义,设计相关活动,指向学生的高阶思维发展,引导学生分析、归纳和整合文本信息,从而发展学生的逻辑思维、批判思维和创新思维等。文章以译林版英语四年级下册 Unit 5 Seasons Story time板块的教学设计为例,阐述基于主题意义探究的小学英语阅读教学的设计路径和教学过程,在英语学科的特殊性上下功夫,通过强化学科知识教育,研究提升学生阅读能力、思考能力、表达能力,培养提升学生核心素养,发掘英语学科对于学生发展的独特价值。本课围绕话题seasons,通过四首小诗带领学生学习不同季节的天气特征和人们从事的活动,从而建构学生对四季差异的简单认识,初步了解不同地域的四季变化。

一、创设语境,感知主题意义

“面对一些小学生对阅读学习不感兴趣的问题,如何在一堂课开始时就牢牢抓住他们的心,是课堂教学成功的重要因素。”现阶段的英语阅读教学中存在的一个问题是课前导入流于形式,为导入而导入,教师对于导入环节问题的设置和情境的创设通常更重视激发学生的学习兴趣和活跃课堂氛围。虽然和主题有一定关联,但难以激活学生基于主题的已有知识经验,导致学生无法产生学习期待,从而产生逻辑断层。因此,在本节课中,教师以终为始,从期待学生达成的认知和情感目标入手,设计了以下教学活动。

(一)视频热身,导入话题

导入是学习文本前的准备阶段。其目的是唤醒学生基于主题的已有知识,为学生充分获取和输出文本信息、建构知识思维导图、提高能力铺平道路。上课伊始,教师首先播放一段南京四季轮转的视频,导入“seasons”这个主题,奠定本课诗意优美的基调,为学生感知季节美、理解季节美、体悟季节美作铺垫。

(二)声音入境,构建脑图

多媒体中的画面、声音,以及具体、形象的展示效果,都可以吸引小学生的注意力,帮助他们通过可视化的画面快速理解阅读文本。因此,教师借助多媒体手段,设计了一个学习理解类活动:播放不同季节的声音,让学生猜季节。该活动通过让学生聆听大自然的声音,感知四季,并熟悉与季节相关的词汇与句型表达。接着,教师借此趋势,循循善诱,引导学生进行头脑风暴:多角度初步构建关于“季节”的思维导图。通过以上活动,学生复习了旧知,厘清了知识之间的关系,为阅读文本奠定词汇和句型的坚实基础。同时,在构建思维导图的过程中,学生积极发散思维,培养想象力、思辨力和推理能力。

二、活动引领,理解主题意义

读中环节是学生语篇学习的核心环节,也是培养学生思维能力的关键环节。在进行阅读教学时,教师可以基于英语学习活动观设计教学活动。王蔷教授认为,英语学习活动观具有整体性、关联性、层次性、融合性、实践性和发展性等内在特征。就层次性而言,英语学习活动观倾向于教师循序渐进的设计从学习理解类到应用实践类,再到迁移创新类的活动,帮助学生逐步建构主题意义并内化知识,解决生活情境中的问题。教师不仅要借助文本的内在逻辑线索,引导学生澄清文本语境,理解文本内容,掌握语言知识,还要有效渗透阅读方法、技巧和策略,引导学生深入发掘文本内涵,深入解读和分析课文,根据实际学习情况对课文进行比较、判断和推理,促进学生思维品质的深入发展。

(一)巧用问题,开启阅读

教学离不开问题的引导。教师的提问应具有针对性和层次性,从而有效促进学生对知识的理解和思维的发展,并为教学目标服务。进入文本阅读后,首先教师播放课文视频,让学生迅速对于文本内容有整体感知,并提出一个问题:本课小诗是从哪些方面谈论季节的?学生以回答问题为媒介,将从视频中获取到的信息进行梳理、概括与整合,从而培养学生理解文本、分析文本的能力。

(二)活动引领,深入阅读

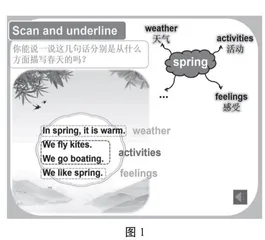

《义务教育英语课程标准(2022年版)》在课程理念中明确提出要践行学思结合、用创为本的英语学习活动观。英语学习活动观关注活动的整合和活动之间的关联,强调为主题意义的探究而组织相关活动,让学生能探究意义,且对信息进行梳理整合、内化运用、分析比较、赏析评价,最后形成迁移创新能力。在通过视频明确小诗的基本结构后,教师首先带领学生共同完成春天的思维导图。深入分析文本,根据文本信息,作分类归纳,将诗句与总结出的关键词进行配对,见图1,培养了学生梳理文本、整合信息的能力。此时,学生已经初步具备了建构思维导图的能力。于是,教师指导学生根据搭建好的支架,阅读夏天的小诗,逐步建构夏天的思维导图,并在建构过程中发现结构特征,把握整体意义,提升了学生的逻辑思维能力。随后,教师放手让学生主动探究,整合语言和知识内容,完成秋、冬的思维导图。可见,教师在帮助学生检验诗歌掌握情况的同时,也运用活动科学有效地促进了学生语言知识和思维品质的同步发展。在此过程中,教师通过搭建支架到引导学生独立探索,帮助学生克服学习中的障碍,使学生的认识发展不断地穿越“最近发展区”,从现有发展水平提升到更高的潜在发展水平,为指向高阶思维的迁移和创造奠定基础。

三、激活思维,深化主题意义

(一)巧用经验,盘活语用

读后环节是测试学生语篇学习效果的重要环节。教师可以引导学生整体复习课文情节,根据故事语境细化课文内容,根据教材语境准确输出课文语言,使学生在内化文本语言的过程中拓展思维,有效提高综合语言应用能力。本课的读后活动需要学生通过小组合作完成一张季节卡。在正式写作之前,教师设计了一个活动“Think and talk”,要求学生拓展与季节相关的知识,如不同季节的食物及花卉等,在口头表达的过程中促进学生知识向能力的转化,培养了学生的创新思维和发散思维,为学生接下来的书面表达提供了素材。在文本阅读阶段,学生获取到的信息是平面的、缺乏关联的,现在需要他们通过该活动将获取的知识同已有的知识经验建立关联并进行整合,形成知识结构。

(二)制作卡片,提升语用

阅读是输入,足量的输入后才能有高质量的输出。写是输出的一种高级表现形式,也是英语教学活动中的一个重要环节。本课的读后活动是小组合作制作一张季节卡片,其实质是仿写,仿照教师范文的内容与结构进行写作,仿写格式由填词到造句,层层递进,为学生提供语言支持。通过仿写,学生可以将学习到的知识进行迁移和内化,学生在仿写的同时也加深对于主题意义的探究。且仿写的形式符合《义务教育英语课程标准(2022年版)》中对于表达性技能的一级要求:能根据图片或语境,仿写简单的句子。这样,不仅提升了学生的语言运用能力,突出了语用拓展和升华,也培养了学生的创新创造能力。

四、拓展运用,升华主题意义

拓展环节通常是教师践行学科育人的大好时机,但往往很多教师会落入“标签式育人”的俗套中,难以与学生的自身经验建立关联。本节课中,教师设计了以下教学活动帮助学生实现知识的迁移与创新。

(一)关联经验,迁移知识

首先,教师提出顺应文本逻辑的问题:为什么会产生四季?然后播放一段科普视频,让学生从视频中直观且快速地获取答案。通过太阳运动的动画视频,将枯燥无味的科学知识以动画形式生动地展现出来,从而得出问题的答案:四季的产生是因为太阳运动。在太阳运动这一视频主题下,进一步了解二十四节气这一传统文化的相关知识,见图2。探索二十四节气与四季产生、太阳运动之间的关系,实现了知识的迁移转化、融合提升,符合儿童的认知发展规律;同时,培养了学生的高阶思维,使其能够运用所学的知识与技能、方法策略,多角度认识和理解世界,热爱世界。

(二)学科融合,升华主题

英语同其他学科一起承担着促进学生全面发展的育人任务。教师可以通过研读文本,发掘教材中的“跨学科”融合因素。如本节课中,课文文本是以季节为主题的四首小诗,教师自然而然地就可以将其与语文中描写季节的诗歌进行融合教学,见图3,加深了学生对于中国文化的理解,增强了文化认同感,深化了文本主题,使学生感受到学习的乐趣,同时也提升了他们的思维品质。

综上所述,在基于主题意义探究的阅读教学中,教师要设计有效的问题链引发学生深入思考,充分利用好阅读过程中的思维活动,在培养学生阅读能力的同时聚焦学生的思维训练,从而帮助其锻炼提升思维品质,让学生实现从基于语篇的学习走向深入语篇的理解,再到超越语篇的迁移,进而实现由知识向能力、能力向素养的转化,让学生边学边思。教师可以通过对阅读教学进行基于主题意义的丰富延展,实现读前启思、读中促思、读后拓思,有效发展和提升学生思维品质,使其逐步成长为具有独立思考、分析和判断能力的人,全面提高学生的核心素养。

【参考文献】

[1]王微微.基于学生思维品质培养的小学英语阅读教学:以PEP Book 7 Unit 6 Part B Read and write为例[J].教学月刊(小学版),2021(7).

[2]汪海莲.指向思维品质发展的小学英语阅读教学[J].江西教育,2021(37).