验算:一个不可忽视的教学环节

作者: 王金凤

【摘 要】利用验算教学培养还原意识,是小学阶段培养学生逆向思维能力常见的方法。然而,实践证明,学生对不同作业的区别对待以及验算方式的选择都表明,他们不了解验算的内涵特质及其价值所在,对于验算只属于浅层次的认识。因此,培养学生逆向思维能力要从教师转变观念开始,将验算教学上升到“培养儿童逆向思维能力”,优化教学设计,通过质疑引导,营造自主验证的探索氛围,深化学生对验算的认知,以此来提高学生的逆向思维能力。

【关键词】验算 教学环节 逆向思维

数学课程标准的很多方面都强调,学生应学会运用数学思维方式进行思考,提高发现问题和分析解决问题的能力。而利用逆向思维来解决问题是一种较高级的思维方式,它可以打破思维定式,使学生的大脑更加活跃,从而突破瓶颈,融入发散、创造等更多思维。

受儿童认知接受能力的限制,逆向思维能力的培养也非一朝一夕的事。利用验算教学来培养逆向思维能力是小学阶段常见的形式,主要体现在运算教学和解决问题教学中。一方面,运算能力是最为重要的核心素养之一,它不仅仅是一种操作能力,更是数学的一种思维能力,运算的互逆关系,是逆向思维的重要表现形式之一;另一方面,从果到因把所得结果作为条件,把原题中一个条件当作问题进行倒推,培养还原意识,也是常见的验算形式,更是培养逆向思维的方法。

因此,重视验算教学,优化教学设计,不仅是与新课标理念下核心素养的一种契合,也对学生逆向思维的培养起到了至关重要的作用。

一、观照:小学数学验算现象及分析

小学阶段,教师常常会遇到如下问题:学生的运算能力较差,在解决问题的过程中出现错误往往也发现不了。因为计算失误、理解出现偏差等造成正确率下降的现象屡见不鲜。究其原因,除去客观因素,如学生基础知识掌握得不够扎实、专注力的稳定性不高,和他们逆向思维能力较差、验算缺乏意识也有很大关系。

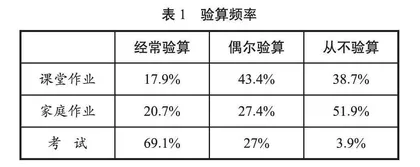

笔者对学校253名五年级学生做过一个验算情况的调查。(见表1、表2)

从调查结果中不难看出,一方面,学生验算意识不强,自我要求不高,对不同情况作业的重视程度也不同,他们大多不会主动去验证自己的答案是否正确;另一方面,学生验算方式的贫乏和逆向思维的欠缺,在解决问题的过程中更习惯于运用顺向思维解决问题。导致这种情况的原因主要有两个。

(一)学生主观因素

儿童的惰性决定了学生不愿意主动去进行验算,但由于教师、家长对考试的重视,因此在考试时,他们才会更加重视验算。学生不愿验算也与他们盲目的自信有关,他们常常觉得验算枯燥无味,并且浪费时间。更重要的是,儿童对于验算的认知属于浅层次的认识,没有形成逆向思考的策略意识。

(二)教师客观因素

1.认知不到位

教师本身对验算价值认识不到位,以为验算只是提高正确率的辅助手段,没有深层次考虑到验算意识培养的重要性,以及验算对学生逆向思维培养的影响,因此在计算教学的课堂上,学生学完算理后,教师便强化计算的反复练习,弱化了验算环节的教学,导致验算教学流于形式。学生对验算作用的情感体验不够强烈,部分原因就是教师本身不重视。除此之外,很多教师片面地认为验算仅仅适用于计算的检验。事实上,验算除了可以检验出计算结果是否正确,在解决问题等方面,也可以有效地检查出原本解题思路中出现的问题。

2.方式不到位

从种种现象来看,多数学生对验算是有抵触情绪的。究其原因,一方面,跟教师强制要求学生进行验算有关,有些题目虽然没有要求验算,但是因为教师强制要求学生验算,学生会认为多此一举,产生逆反心理;另一方面,验算的形式被教师强制定义为笔算。其实,验算的方法有多种,除了重新进行计算、利用加、减、乘、除进行逆向验算外,估算、口算以及将结果和条件互换进行倒推等形式也是验算。

二、透析:验算内涵特质及其价值探寻

(一)内涵特质

验算,顾名思义,是通过逆运算演算一遍,检验之前运算的结果是否正确。验算能够有效地检查出计算过程中出现的错误,虽然对解题思维上的错误无太大用处,但是通过验算所得结果与原数据的比较可以很好地检验运算是否正确。因此,验算其实也是逆向思维的一种形式。

(二)价值探寻

1.验算,是对运算互逆的实践认识

学生能在验算中体会到加与减、乘与除的互逆关系,能将新知同化,并纳入原有认知结构。它是从原问题的反方向进行思考的一个过程,而逆向思维正是和正向思维相反又相互联系的思维过程。由此可见,验算是感受逆向思维的过程,是经过内心思考后的思维升华。教师要重视验算教学,践行运算互逆,发展逆向思维,进而契合数学新课标的核心素养。

2.“验算意识”,是直抵逆向思维的直觉透察

培养验算意识,是提高学生逆向思维能力的途径,更是直抵逆向思维的直觉透察。逆向思维属于发散思维,也是培养学生其他能力的核心。在数学活动中让学生经历从正向思维到逆向思维的思维过程,是激活其发散思维的重要举措。“为思而学”就要调动学生的已有知识经验储备,随着思想的不断深入,思维能力的不断提高,提升学生终身学习和适应社会发展的能力,这正是数学学习的价值所在。

三、架构:“验算意识”到“逆向思维”的实践策略

错误客观存在是不可避免的,逆向思维能力的提高,验算意识的深化在一定程度上能减少错误的产生。那么,如何培养学生的验算意识,提高其逆向思维能力呢?最直接的方法就是优化教学环节,促使学生在自主学习中认识到验算的实用价值,获得成功的体验,从而产生验算意识。因此,教师需要转变观念,真正认识到验算的价值,将验算教学上升到“培养学生逆向思维能力”的高度,将验算教学真正落实到课堂,把验算教学当成宝贵的教学机会,巧妙设计教学环节,在不弱化基础知识教学的前提下,强化学生验算过程的感悟,凸显验算价值。这样不仅可以促使学生从知识技能转化,掌握验算策略,掌握更多的新知,还能摆脱传统思维的束缚,提高逆向思维能力,培养学生全面思考问题的能力。

【案例】三年级上册“两三位数除以一位数(首位不能整除)”

以计算教学为例,下面有三种验算环节的教学设计:

52个羽毛球如何平均分给2人?(10个1筒)

1.摆小棒,探算理

教师组织全班学生交流摆小棒(指名边演示边叙述分的过程,并比较不同的分法)。

教师相机指出:先分给每班2筒,再把剩下的1筒与2个合成12个平均分给2个班是最常用的分法。

2.竖式计算

教法一:

(1)师:如何用竖式记录刚才分小棒的过程?52÷2应先算哪一位?

5÷2商几?2×2=4,接下来怎样算?5-4=1。你会完成剩下的竖式吗?

(2)学生独立完成竖式,并验算。

教法二:

(1)师:如何用竖式记录刚才分小棒的过程?52÷2应先算哪一位?接下来怎样除?

(学生独立完成竖式)

(2)反馈学生错误的竖式过程:这样的式子正确吗?错在哪里?

(3)纠正后得到正确竖式,再让学生验算。

教法三:

(1)师:如何用竖式记录刚才分小棒的过程?52÷2应先算哪一位?接下来怎样除?

(学生独立完成竖式)

(2)反馈学生两种竖式过程。

(3)师追问:如何判断哪种结果正确?

(4)学生讨论检验方法,并独自验算。

(5)对比两种竖式,依照算理,寻找错误原因。

三种教学设计乍一看区别不大,都是通过竖式记录分小棒的过程,也都完成了验算的教学,但是仔细比较就可以看出第三种教学方式的优势。大多数教师在教学这部分内容时也是如教法一、二“依葫芦画瓢”式的教学,但学生的理解能力存在差异,即便教师引导学生通过摆小棒来认识算理,放手让学生独立完成整个竖式计算的过程,还是会有很多学生忘记十位上的5-4。教法一的教学固然使学生少走了弯路,降低了错误率,但是也弱化了学生的体验,验算教学更是成了走过场。教法二学生在计算时,还是直接用个位上的2÷2,答案得到21。很多教师在面对这样的情况时会直接进行纠正,先将十位上的1写下来,再让学生完成剩余部分,学生出错率就大大降低了,之后“顺带”验算一下。对于这样的验算,学生感受仍然不深,验算也就变得有点多余了。教法三面对错误的竖式,教师并没有急于纠正,而是让学生主动探索辨别对错的方法,并进行验证,再对比正确的竖式过程,找出错误产生的原因,更深刻地感受到了首位不能整除的算理,也更深刻地感受到了验算的意义——能够帮助我们很好地检验结果是否正确。

通过对比我们可以发现,教师巧妙设计的“多嘴”一问,通过质疑引导,营造了自主验证的探索氛围,不仅让自主学习真正发生,把验算教学落到实处,也为学生课堂知识的认知、验算意识的培养做了铺垫。简而言之,在验算环节的教学中,教师应在课堂教学主阵地做好示范,常对学生给出的答案问一句“你有什么方法证明你的结论”。长此以往,学生养成了对各种结论都质疑验证的习惯,也就慢慢形成了验算意识,继而提高了逆向思维能力。

验算,是一个不该被忽视的教学环节。教师有意的教学设计,留给学生充足的验算时间,持之以恒地培养学生的验算习惯,运用合适的方法去验算,能够让学生感受到验算的意义。引导学生养成良好的验算习惯,不仅可以有效提高计算的正确率,还可以提高学生的逆向思维能力。要让学生学会主动验证自己的答案,改变学生的验算习惯,应该让学生从“学会”到“会学”。培养学生的逆向思维可以从培养学生的验算意识入手。通过培养验算意识,学生的逆向思维能力得到了提高,再通过逆向思维的培养,学生学会用不同的方式、从不同的角度来学习知识,为今后的学习拓展出一片新的空间,在学习过程中取得更大的收获。