语文能力与语文水平标准“互关”

作者: 蔡伟 王欢

关于语文能力与语文水平标准的相关性或关联性,我们在前面的论述中已有所阐释。本文将从“互关”的角度作进一步阐述。“互关”是互联网时代出现频率较高的词,是互相关注的意思。我们借用这个词语表达三层含义——互相关联、互相关注、互相关助。“互相关联”指语文能力与语文水平标准之间的相互关系;“互相关注”指语文能力与语文水平标准的互相支撑;“互相关助”指语文能力与语文水平标准互相助力,互相促进。下面,我们逐一解析。

一、语文能力与语文水平标准的互相关联

什么是语文能力?顾明远先生的解释是:语文能力亦称“外部言语能力”,是顺利运用语言文字进行交流的能力,交流是通过表达和理解进行的,而表达需要说和写的能力,理解需要听和读的能力(顾明远主编《教育大辞典》,上海教育出版社,1998年)。这样理解“语文能力”稍显窄化。首先,语文能力不等于外部言语能力,诸多内省的语言活动也属于语言能力范畴;其次,语文不等于语言,它比语言宽泛得多,这意味着语文能力不等于语言能力。另外,现在的研究者在“听、说、读、写”能力之外加上了“译”(包括外文译中文、文言文译白话文),还有学者加上了“释”(与读、写相关的“释文”),而语文要素指向字、词、句、篇、语、修、逻、文8个具体内容,要将这些内容全部涵盖进去,显然不是语言或言语这个概念能实现的。因此,我们采用了“语文生活”这个概念。换言之,语文能力可以用“语文生活的能力”高度概括。王尚文等主编的《中学语文教学研究》将语文生活解释为“以语文为本体的生活存在”(高等教育出版社,2010年版)。这个解释学术性较强,但不太明确。我们将其解释为“与语文相关的一切活动”。相应的,我们将语文能力界定为“参与一切与语文相关活动的能力”。这是我们在研制语文水平标准时必须掌握的一个概念。

关于语文水平标准,我们在之前的文章中明确指出:语文水平标准指学习者经过一定的学习过程,在听、说、读、写能力及知识、文化、审美、思维等素养方面所要达到的程度,这种程度是可量化、可检测、可观察、可比较的一系列规则、依据、指南,或工具、尺度、语言。如果说现在有什么改进的话,那就是在听、说、读、写能力的基础上再加上译和释,变成6种能力。

根据上述界定,我们可以看出,语文水平主要指语文能力水平,语文水平标准就是语文能力达到一定层级的标准。由此可见,语文能力与语文水平标准存在相互一致性,即一个人的语文能力达到的程度与这个人的语文水平达到的程度基本一致。因此,在现实生活中,我们经常听到人们所说的“这个学生语文能力强,那个学生语文水平高”,其实是一回事。由此,我们可以断定,语文能力与语文水平标准存在正相关,即语文能力越强达到的语文水平标准越高。

现实中,语文能力与语文水平标准并非完全一致,甚至经常出现完全相反的情况。大家熟知的韩寒就是典型例子。1999年,16岁的韩寒参加全国新概念作文大赛,凭借一篇《杯中窥人》脱颖而出,但在校内语文考试中,他的成绩并不理想,因而次年他就退学了。其后不久,他陆续出版了《三重门》《零下一度》《像少年啦飞驰》《长安乱》等长篇小说。没有人会否认韩寒的语文能力强,但若用约定俗成的语文水平标准衡量,韩寒的语文水平不要说优秀,连合格都要打问号。

与此相反的现象是,一些知名高校理工学科的导师经常抱怨学生的语文水平差,写出的论文语句不通、逻辑混乱、错别字连篇、标点符号乱用。应该说,能上知名高校的学生,高考时语文成绩不会太差,也就是说他们都能达到较高的语文水平标准,但他们的实际语文能力不像他们在考试中所表现出来的那么出色,也就是其语文实际能力不符合语文水平标准。

上述两例说明,语文能力与语文水平标准并不完全一致,它们之间会出现相悖的现象。这种现象虽不普遍,但绝非少见。

从语文能力与语文水平标准的相关性出发,我们在制定标准时要考虑语文能力与语文水平标准的一致性问题,尽量避免出现语文能力高反而达不到语文水平标准,或能达到语文水平标准优秀级别,语文能力表现却有所不足的现象。

二、语文能力与语文水平标准的互相支撑

语文能力与语文水平标准的互相支撑指两者在互相关联的基础上具有更进一步的关系,即互为基石,互为因果。更明确地说,我们应在充分了解语文能力的基础上制定语文水平标准,同时要以语文水平标准为规范培育语文能力。目前,我们在这两个方面都做得不够好。

之前,我们曾专门分析了《普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)》与《义务教育语文课程标准(2022年版)中的“学业质量”。我们肯定了“学业质量”概念的提出使语文课程标准真正开始具有“标准”的特征和价值,而不至于像过去那样只是一种课程(教学)大纲。同时,我们指出“学业质量”作为一种标准还存在内容与形式上的诸多问题。换言之,“学业质量”还不是一个真正意义上的标准,我们仍然很难据此客观、科学地检测学生的语文能力与语文水平。

出现这种情况的一个重要原因,是语文课程标准研制人员在界定“学业质量”时,没有将其明确指定在字、词、句、篇、语、修、逻、文8个具体内容和听、说、读、写、译、释6项具体语文活动上,而是使用了一个较为宽泛的概念——语文学科核心素养。我们重温一下《义务教育语文课程标准(2022年版)》对“学业质量”的界定。

学业质量是学生在完成课程阶段性学习后的学业成就表现,反映核心素养要求。语文课程学业质量标准是以核心素养为主要维度,结合课程内容,对学生语文学业成就具体表现特征的整体刻画。依据义务教育四个学段,按照日常生活、文学体验、跨学科学习三类语言文字运用情境,整合识字与写字、阅读与鉴赏、表达与交流、梳理与探究等语文实践活动,描述学生语文学业成就的关键表现,体现学段结束时学生核心素养应达到的水平。四个学段的语文课程学业质量标准之间相互衔接,体现学生核心素养发展的进阶,为核心素养评价提供基本依据。

从这个界定中,我们可以看出几个问题。首先,它一方面认为学业质量反映核心素养要求,另一方面说学业质量标准以核心素养为主要维度,而前者强调核心素养是学业质量的旨归,后者强调核心素养是学业质量标准的思维角度。这样的表述是有逻辑冲突的,因为既然学业质量反映核心素养要求,那么学业质量标准就应该以核心素养为主要目标,或以其为主要内容。其次,这个界定中诸多概念的运用较为混乱。例如:“语文学业成就”不就是语文学科核心素养的达成度吗?学生语文学业成就的具体表现特征应该是学生语文学科核心素养达成度的具体指标,那么语文学科核心素养又是什么?此外,关于语文学科核心素养,课程标准的解释是,“语文学科核心素养是学生在积极的语言实践活动中积累与构建起来,并在真实的语言运用情境中表现出来的语言能力及其品质,是学生在语文学习中获得的语言知识与语言能力,思维方法与思维品质,情感、态度与价值观的综合体现,主要包括‘语言建构与运用’‘思维发展与提升’‘审美鉴赏与创造’‘文化传承与理解’四个方面”。然而,学业质量界定中,课程标准抛开了核心素养,依据的是日常生活、文学体验、跨学科学习三类语言文字运用情景,整合的是识字与写字、阅读与鉴赏、表达与交流、梳理与探究等语文实践活动,它们与核心素养又是什么关系呢?

其实,主要问题还不在这里。课程标准的研制者其实非常清楚地知道,语文学科核心素养是一种以语文能力为核心的综合素养,但在对学业质量及学业质量标准的界定中,他们有意无意地忽略了“语文能力”这四个字。这就意味着,在语文课程标准的研制中,标准制定者不但没有进行语文能力的调研,也没有根据语文能力的具体内容及活动方式进行研制,从而失去了语文能力对学业质量标准的支撑。这就不可避免地出现了学业质量标准中各条目分类不清、进级不明的情况。因此,我们有必要在语文水平标准制定中加强对语文能力的阐述与运用,使语文能力的8个具体内容与6项具体活动能够支撑语文水平标准,同时通过语文水平标准赋予语文能力以具体的表现特征,使语文能力的培养变得可操作,可检测,可评价。

三、语文能力与语文水平标准的互相助力

其实,前述互相支撑在一定意义上就是互相助力,但仔细分析,支撑与助力之间还是有细微的差别。支撑是互相依赖,即相辅而未必相成,而互相助力既要相辅又要相成,即两者之间应达到互相促进的作用。我们要阐明语文能力与语文水平标准的互相助力,就需要运用“语文学科核心素养”,即两者是在语文核心素养这个平台上互相成就、互相促进的。

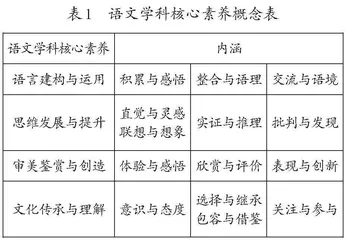

关于语文学科核心素养,有人专门制作了一份如表1的概念表(参见百度百科,https://baike.baidu.com/item/语文学科核心素养/24387346#reference-1)。

这份概念表是语文教学诸要素尤其是语文能力与语文水平标准可以充分展示自身价值的平台。当然,这份表格还存在一些问题:一是第一行的“语文学科核心素养”和“内涵”应分别改成“素养名称”和“素养内涵”;二是语文学科核心素养内涵的表述有问题,下面对此作一些说明。

“语言建构与运用”一栏的主要问题是内涵不准、关系不清。众所周知,语言文字积累之后应该做的是整合工作,在此基础上才能形成“语理”,并由此上升到语感,语感形成后才能依据语境进行恰当而流畅的交流,从而使语言建构与运用既合目的性,又合实践性。换言之,语文建构与运用的三个内涵,应该分别改成积累与整合、语理与语感、语境与交流。

“思维发展与提升”这一栏的内涵表述不在同一个逻辑层面,因为第一项是从思维特征而言,第二项是从思维操作类型而言,第三项是从思维目的而言。如果非要把它们放在一起,第一项应改成“直觉与抽象”,第二项应改成“实证与逻辑”,第三项应改成“发现与批判”。

“审美鉴赏与创造”一栏的内涵也有问题。从本质上说,审美也是一种思维方式,之所以将其从思维中独立出来,是因为审美除了一般思维特征,还存在一些非思维要素。审美一定要有主体介入,即一定有人“审”;同时,一定要有可供人审的“美”,即要有审美客体或对象。前者属于人的思维范畴,后者只作为对象存在。因此,将其改成“感觉与情趣、观点与理想、经验与创造”,也许更符合审美素养的内涵。

“文化传承与理解”一栏,词序比较混乱。从认知逻辑看,“意识—理解—关注—选择—借鉴—继承”才符合人的认知发展顺序,而“态度、包容、参与”包含在这六个环节中,不必列出。

当然,制表者是根据课程标准的表述制作的,只能说其分析思考不足,但课程标准制定者有责任在语文课程标准修订时对此作出必要的修改。

我们之所以要列出图表并做必要的说明,是为了使语文能力与语文水平标准更好地通过语文学科核心素养相互作用,相互影响,相互促进。这种关系可以用关系图表示,见图1。

为了帮助理解,我们以语文能力中的“字”为例作简要解释。“字”作为语文的一种能力,包括识字能力、读字能力、写字能力、用字能力等。我们在调研中如果发现有关“字”的能力处于某种水平时,就可以着手研制语文水平标准关于“字”的内容,如根据语文学科核心素养的积累与整理要求,确定识字的量、写字的质、读字的音准度、在说话写话中用字的准确度等。标准确立后,教师教学时要根据核心素养中积累与整合的要求,从语文水平标准出发进行科学的识字、读字、写字与用字训练,使学生的语文能力能够根据实际需要获得适切性发展,从而在核心素养层面达成语文能力与语文水平标准和谐统一、互相成就的目标。