拔尖创新人才发展关键期及早期培养路径

作者: 纪红 丁岑

党的二十大报告明确提出“着力造就拔尖创新人才”的要求后,拔尖创新人才培养成为社会广泛关注的重点话题。探索建立拔尖创新人才培养的有效机制,促使拔尖创新人才脱颖而出,是建设创新型国家、实现中华民族伟大复兴的历史要求,也是当前教育改革的迫切需要。武汉市育才第二小学(以下简称“育才二小”)围绕“拔尖创新人才培养”深入开展课题研究,取得了一定成效。本期,我们重点关注拔尖创新人才发展关键期及早期培养路径、“异步·同成”智慧课堂构建教学新生态、大数据支持下的作业设计与评价三个方面的问题。

拔尖创新人才培养是国家战略,小学阶段是培养的关键期。小学阶段实施拔尖创新人才培养必须回答三个问题。第一,“早期培养”与“选拔掐尖”是不是一回事?第二,拔尖创新人才的核心能力有哪些,分别对应早期培养的哪个关键期?第三,基础教育强调“面向人人”,拔尖创新人才培养强调“因材施教”,两者之间是否有冲突?对于第一个问题,我们认为小学阶段拔尖创新人才培养的首要任务是打基础,也就是要开齐课程、开足课时,促使学生全面发展,为他们后期的拔尖创新奠定坚实基础,而不是“筛选”。对这个问题有清醒的认识,我们才能树立正确的质量观,防止评价偏离方向。对于第二个问题,我们在认真研究儿童发展规律的基础上,提出“理想信念”“思维能力”“研究品质”三种拔尖创新人才的核心能力,并发现了相应的培养关键期及实施路径。这个方面,下文重点论述。对于第三个问题,我们认为“面向人人”强调人的全面发展,“因材施教”突出人的个性化发展,全面发展和个性化发展犹如一枚硬币的两面,二者并不冲突。我们还为此设计并实施了“面向人人”“面向专长”“面向拔尖”的课程体系。这个方面,后文也会涉及。

一、理想信念培养的关键期及实施路径

理想信念包括健全人格、家国情怀等,是拔尖创新人才必须具备的关键品格,也是学生成人的基础。

小学阶段的学生,年龄大致在7~12岁之间,分别对应第一学段(7~8岁)、第二学段(9~10岁)、第三学段(11~12岁),每个学段需要着重培养的理想信念有一定差别。学校依托德育课程,将“有梦想、有爱心、有智慧、有担当”的育人目标与责任德育“培养有社会责任感的公民”目标融合,提出了三个学段拔尖创新人才理想信念的评价指标。第一学段着重培养学生对自己负责的品格,包括知道自己是班集体的一员,愿意主动分担班级任务,为班级做力所能及的事情,爱护校园环境;自己的事自己做,不依赖家长,形成初步的责任意识;初步学会为自己做的事承担责任。第二学段着重培养学生对他人负责的品格,包括初步形成集体荣誉感和责任感,能积极维护班级和学校声誉;有家庭责任意识,积极承担力所能及的家务;能关注国家、社会新闻时事,愿意参加各种公益活动。第三学段着重培养学生对社会负责的品格,包括有强烈的集体荣誉感和责任感,明白“我为人人,人人为我”的道理;主动关心家人,有“家庭小主人”的意识,愿意为父母或家人分担一定的家庭任务,主动传承优良家风;有国家、社会责任意识,关心国内外重大事件,积极参与社会公益活动。

学校依据评价指标构建了“小学生责任情境教育”实践体系,涵盖“识自我、读同伴、敬父母、亲校园、恋家乡、爱祖国、观世界”7个模块,引导学生在实践中进一步巩固理想信念。例如,“爱祖国”模块,学校依托国庆节,根据不同学段学生的特点设置不同主题的课程:第一学段“我和我的祖国”主题课程引导学生关注自己与祖国的关系,由自身过渡到外界;第二学段“亲亲我的祖国,亲亲我的校园”主题课程引导学生承担环境责任,由校园过渡到社会;第三学段“师生歌唱祖国,共创‘育二’辉煌”主题课程引导学生承担社会责任与国家责任,由“小我”过渡到“大我”。这些课程立足于回答“为谁培养人”的问题,着力培养学生的公民责任意识和相应的责任行为,坚定拔尖创新人才理想信念。

二、思维能力培养的关键期及实施路径

思维能力是在表象、概念的基础上进行分析、综合、判断、推理等认识活动的能力。人的认知从具体形象思维向抽象逻辑思维的转换一般出现在小学四年级(9~10岁),这个阶段是拔尖创新人才思维能力发展的关键期。

学校以课堂为主阵地,立足学科教学,选择合适的教学内容开展思维训练。如数学教师将“分数乘法”“分数除法”整合为一个大单元,让学生经历正向推导和反向推导的思维过程,提升运算、推理等思维能力;语文教师结合非连续文本阅读,引导学生借助思维导图整理阅读脉络,发展提取信息、筛选分类、比较概括、归纳总结等思维能力;科学教师结合实验教学,培养学生分析、比较、分类、抽象与概括、归纳与演绎、联想与想象等思维能力。

学校还结合不同学科的特点设计形式新颖的竞赛活动,提升学生的思维能力。如语文学科的文学经典解读竞赛、辩论赛,数学学科的“24点争霸赛”,科学学科的“彩虹鸡尾酒”“谁的力气大”等。活动中,学生自主梳理观点与事实,提出猜想和论证,辨析态度与立场,在做中学、玩中学,从而提升思维的独创性和批判性。

三、研究品质培养的关键期及培养路径

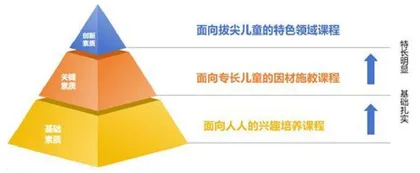

研究品质培养的关键期一般在10~12岁。构建促进研究品质发展的课程是落实拔尖创新人才早期培养的主渠道,学校以校本课程为依托,构建了包括面向人人的兴趣培养课程、面向专长儿童的因材施教课程、面向拔尖儿童的特色领域课程的“金字塔”式拔尖创新人才培养课程体系(如下图)。

面向人人的兴趣培养课程包括专题数学探究、名著阅读、科学实验等,重点关注学生是否有自主探究、深度思考的兴趣与能力,目的是培养学生的基础素质;面向专长儿童的因材施教课程包括数学小初衔接、人工智能、3D造物、编程、VR体验等,着重引导学生大胆质疑,从不同角度提出新问题、催生新思考,目的是培养学生的关键素质;面向拔尖儿童的特色领域课程包括项目式学习、主题式探究、研学课程等,主要突出研究方法、实验方法、调研方法等的学习与掌握,目的是让学生通过解决具体问题,学会撰写研究方案、实验方案并进行验证,从而提升创新素质。

以研学课程为例。为了让学生在真问题研究中锻炼研究品质,学校分别在4~6年级开设了“爱心少年”“智慧少年”“梦想少年”研学课程。三种课程以问题为导向,引导学生在经历提出问题、分析问题、解决问题研究过程的基础上,总结研究经验,反思研究不足,形成研究品质。例如,“梦想少年”课程中为六年级学生预设的“设计制作一座桥”项目式学习,在引导学生参观桥梁博物馆、开展武汉桥文化研究的基础上,提出设计一座桥的项目式学习任务,要求学生整合在形状与结构单元所学的知识,进一步收集资料、观察实物、自主调查不同类型桥梁结构的优缺点,然后发挥团队智慧,设计并“建造”一座桥梁。“施工”完成后,教师组织学生测试和答辩。这样学习让学生实实在在地参与研究全过程,提升研究品质。

需要说明的是,上述三类课程具有“流动性”特点,也就是学生可以在某阶段学习其中一类、两类甚至三类课程,而在另一阶段放弃某一类或几类课程。