上好数学幼小衔接第一课

作者: 刘莉

《义务教育课程方案(2022年版)》把促进学段衔接作为各学科课程标准修订的基本原则。《义务教育数学课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)在第一学段的课程目标中明确“在一年级第一学期的入学适应期,利用生活经验和幼儿园相关活动经验,通过具体形象、生动活泼的活动方式学习简单的数学内容”,同时,在第一学段“综合与实践”领域,设置主题活动1“数学游戏分享”落实这一目标要求。本期,我们通过两篇文章,从教材分析、教学实践两个层面引导教师更好地教学主题活动1。

修订后的各学科课程标准的主要变化之一是加强了学段衔接,注重幼小衔接,合理设计小学一至二年级课程,强调活动化、游戏化、生活化的学习设计。《幼儿园教育指导纲要(试行)》与《3-6岁儿童学习与发展指南》从健康、语言、社会、科学、艺术五个领域描述幼儿的学习与发展。“数学认知”属于科学领域内容,目标1是初步感知生活中数学的有用和有趣,目标2是感知和理解数、量及数量关系,目标3是感知形状与空间关系。可见,幼儿园教育为儿童学习小学数学积累了丰富的情感、态度、能力、知识、技能等方面的经验。小学数学教师如何沟通幼儿园教育中儿童已经获得的数学知识经验,更好地实施小学数学学习初始阶段的教学呢?

一、精准把握数学新课标指导意见

新课标将“关注幼小衔接”作为“综合与实践”领域第一学段的“内容要求”,设置主题活动1“数学游戏分享”,旨在引导新入学儿童在具体情境中回顾学前阶段经历的与数学学习相关的活动,唤醒儿童的数学感性认识和数学学习经验,激发儿童进一步学习数学的兴趣,引导儿童尝试运用数学语言进行表达和交流,并逐步养成学习数学的良好习惯。新课标明确主题活动1的“学业要求”是:能比较清晰地描述幼儿园和学前生活中的数学活动内容;能比较准确地表达自己对数、数量、图形、方位等数学知识的理解;能说明或演示自己玩过的数学游戏内容和规则,在教师的协助下能带领同伴一起玩这些数学游戏。

为指导教师有效开展主题活动1的教学,新课标附录1例47给出了“教师引导学生回忆、分享幼儿园数学活动与游戏的经历,了解学生在幼儿园阶段的数学学习经验,从数学学习内容、方式上帮助学生完成幼儿园阶段与小学阶段的过渡与衔接”的活动要求,并说明该活动开展的意义(正式开始数学学习之前,组织学生在数学课上介绍、交流各自在幼儿园经历过的数学活动、游戏等,有助于学生消除进入新环境的陌生感,交到新朋友,也便于教师了解学生的数学学习经验并调整教学内容与方式,激发学生学习数学的兴趣,帮助学生建立自信心)。对教师如何组织实施主题活动,例47给出如下教学路径及建议:一是介绍我的幼儿园生活,即指导学生利用数学信息进行表达和交流;二是分享有趣的数学游戏,即指导学生有条理地描述游戏的基本规则,说一说自己为什么喜欢玩这个游戏等;三是一起玩有趣的数学游戏,即筛选学生分享的数学游戏,按照数学游戏涉及的数学知识或知识的难易程度分类,有序地安排在第1~2周的数学课上实施。

二、多版本数学新教材设计意图分析

目前,国内小学数学各版本新教材都将“数学游戏分享”编排在一年级上册第一单元,都以大篇幅的主题情境图呈现内容,但主题名称有所不同,如人教版为“数学游戏”、北师大版为“我上学了”、苏教版为“数学游戏分享”,课时安排及活动安排也存在差异。笔者结合新课标修订和新教材编排的相关经验,分析以上三个版本新教材“数学游戏分享”的设计意图,为教师提供借鉴。

1.人教版新教材“数学游戏”内容分析

人教版新教材“数学游戏”分为“在校园里找一找”“在操场上玩一玩”“在教室里认一认”“在教室里玩一玩”和“学习准备”5个活动。

第1课时“在校园里找一找”,教材呈现了教师和学生一起在操场上找数学信息的情境图,并提示学生的观察所得,如“国旗上有5颗五角星、教室的窗户是长方形的、教学楼有4层、自己的教室在第2层”等。教学时,教师不仅要引导学生参观校园,观察校园里与数、形有关的数学信息,唤醒学生在幼儿园学习中获得的对数、数量、形状、方位的认知,让学生在交流与表达中了解自己已有的数学知识经验,还要向学生渗透观察事物的方法,培养学生有条理观察的习惯、倾听习惯以及完整表达的语言能力和规则意识,帮助学生了解小学生活,更好地从幼儿园阶段过渡到小学阶段。

第2课时“在操场上玩一玩”,教材主题图呈现了4个场景,包括幼儿园玩过的“桃花朵朵开”(按教师指定人数找朋友牵手)、“跳圈”(双脚跳进圆圈中、单脚跳进三角形中)、“捕小鱼”(部分学生做渔网手牵手围成圈,部分学生做小鱼站在圈中,学生边念儿歌边做游戏,念到“渔网来了捕小鱼”时,扮小鱼的学生钻出渔网,扮渔网的学生圈小鱼,看能圈住几条小鱼)等户外数学游戏场景,以及排队(比身高、比男女生人数)场景。教学时,教师要引导学生回忆“桃花朵朵开”“跳圈”“捕小鱼”等游戏的玩法,有条理地说明或演示游戏规则,组织学生有序地玩一玩游戏,并观察学生参与游戏的情况;要引导学生在游戏过程中感受、梳理游戏所蕴含的数学知识,了解学生关于数、图形、空间方位、规律等的学习经验及理解水平;还要培养学生倾听和遵守规则的习惯,引导学生学会与同伴合作,让学生在参与游戏的过程中亲近数学,喜欢数学。

第3课时“在教室里认一认”,教材主题图呈现4个场景:一是找教室,蕴含“一年级有6个班,我们是一(3)班”等数学信息;二是观察教室内有什么物品,蕴含前面、后面、左边、右边等方位词的数学信息;三是介绍自己,蕴含“我家有4口人”等数学信息;四是认识周围同学,蕴含“我的前面是……,左边是……”等关于方位的数学信息。教师要重点引导学生准确使用“几个”“第几个”“前、后、左、右”等数学语言,描述自己教室的位置、教室内的环境,用数学语言介绍自己和同学,在交流中熟悉学习环境、认识同伴。具体的活动中,教师要注意培养学生的观察能力和表达能力,引导学生体会数学就在身边,增强学生学习数学的兴趣。

第4课时“在教室里玩一玩”,教材主题图呈现4个游戏场景:第一个游戏场景包括“我说你做”“正话反做”两个活动;第二个游戏场景是“动物蹲”;第三个游戏场景是抢椅子;第四个游戏场景是搭积木。首先,教师要引导学生回忆幼儿园熟悉的“听指令做动作”(前两个场景中,分辨左右、第几个的游戏活动)、“抢椅子”、“拼搭图形”等室内数学游戏,指导学生有条理地说明或演示游戏规则,组织学生有序地玩一玩,并观察学生参与活动的情况。其次,在游戏过程中,教师要注重唤醒学生对左右的相对性、数量的多少以及图形特征的已有认知,发展学生的观察能力、动手操作能力、语言表达能力。最后,教师要凸显游戏的数学味,引导学生在游戏中感知数学、发现数学,体验数学的有趣、有用。

第5课时“学习准备”,教材主题图主要呈现上学时间、课堂行为习惯、学具摆放等学习准备的内容,以及学生对校园学习生活的感受。这部分教材的设计意图是,通过模拟“小学的一天”,体验空间方位的含义,感受位置关系的相对性;丰富对物体形状的感性认识;知道上学、放学等特定时刻。活动中,教师要注重唤醒学生在幼儿园获得的对方位、形状、时间的认知,培养学生倾听、举手发言等行为习惯,让守时、守礼、守纪的行为规范具体化,引导学生在数学学习方式上做好学习准备,逐步培养学生学习数学的良好习惯。

2.北师大版新教材“我上学啦”内容分析

北师大版新教材“我上学啦”编排了5个活动,分别是“可爱的校园”“认识新同学”“我们的操场”“好玩的游戏”和“收获的季节”。

第1课时“可爱的校园”,教材主题图呈现了动物学校开学的场景,蕴含“数一数,有几只小兔?”“皮球是圆圆的,围栏的木板是长长的、方方的”“到校园里走一走,说一说有什么,有多少”等数学信息,以及“小学也有跳房子游戏”“在幼儿园我是大(3)班的,现在我是……”等关注幼小衔接的信息。教学重点是借助情境图,引导学生基于幼儿园学习中积累的数、数量和形状等的认知,交流校园环境中与数和形有关的内容,为数感和几何直观的发展积累经验;在仔细看、认真听和积极想的活动过程中感受数学就在身边,体验学习乐趣;在熟悉校园环境的活动中激发对小学学习生活的热情和兴趣。

第2课时“认识新同学”,教材主题图呈现了教室中学生分组介绍自己并谈一谈身边的数学的活动场景。核心教学任务如下:一是引导学生向同伴介绍自己和自己知道的身边的数学,以增进学生之间的了解,让学生关注生活中的数学,体会数学有用,形成亲近数学、喜爱数学的情感;二是引导学生在小组活动中学会主动发言、完整表达和倾听,培养良好的学习习惯;三是引导学生对新同伴和身边的数学产生好奇心,建立良好的同伴关系,发展人际交往能力。

第3课时“我们的操场”,教材主题图呈现了学生在操场上跳绳、踢毽子、跳远等场景,旨在引导学生聚焦活动中比高矮、比长短、比远近等数学问题,唤醒自身在幼儿园学习中积累的关于量的经验;学会通过数数或操作等进行比较,解决问题,积累数学活动经验;用自己的语言表达思考过程,感受数学活动有趣,强化学习数学的信心;感悟数学与生活的密切联系,感受数学学习的价值。

第4课时“好玩的游戏”,教材主题图呈现了3个常见的幼儿园游戏场景。学生要在“小花朵朵开”和“小小运输员”游戏活动中,经历理解规则、按规则参与游戏的活动过程,唤醒自身对数量多少以及图形特征的感知,为发展数感和几何直观积累经验,同时通过游戏互动感受学习的乐趣,培养积极合作的精神。

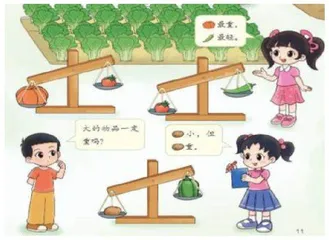

第5课时“收获的季节”,教材主题图呈现了学生在校园农场采摘果蔬的场景,蕴含“有的南瓜大,有的南瓜小”“南瓜大,西红柿小;南瓜重,西红柿轻”等信息,以及借助简易天平比较多个物体轻重的图像(如下图)。实际教学中,学生要在掂一掂、比一比的活动中,积累比较物体大小与轻重的活动经验,尝试解释自己的思考过程,发展语言能力,进而体会劳动的艰辛与乐趣,树立劳动光荣的观念。

3.苏教版新教材“数学游戏分享”内容分析

苏教版新教材“数学游戏分享”同样编排了5个活动,分别是“我和我的幼儿园”“数数比比”“搭搭拼拼”“围‘草地’”和“理物品”。

第1课时“我和我的幼儿园”,教材主题图呈现了“用‘数’介绍自己”“用‘数’介绍幼儿园”“在幼儿园玩过哪些形状的玩具”“你最喜欢的数学游戏是什么?说一说,玩一玩”4个问题引领的活动场景。教师要引导学生在用数向同伴介绍自己和自己的幼儿园过程中,准确使用“几个”“第几个”进行表达,在与同伴交流中感受学习的乐趣,在介绍幼儿园玩具形状的活动中唤醒自身对形状的感知,增强学习数学的兴趣,在介绍自己最喜欢的数学游戏并玩一玩的过程中,体会数学就在身边,发展合作交往能力。

第2课时“数数比比”,教材主题图呈现了“报数拿球”“报数画圈”“数出10个花片并摆成不同的图形”“画花朵,比个数”“两人一组画图玩一玩,一人画了3个盘子,另一人画了4个西红柿,要求每个盘子放2个西红柿,思考另一人还要再画几个西红柿?”4个游戏场景。学生要在报数拿球和报数画圈的活动中,唤醒幼儿园学习中获得的对数的意义的理解,感知数与物的对应关系,并在教师指导下的评价活动中增强学习数学的兴趣,建立学习自信心;要在数花片并用花片摆出不同形状的活动中,直观感知图形的形状,为发展几何直观积累经验;要在画一画、玩一玩的活动中,尝试用语言描述并比较物体的多少,感知一一对应关系,发展数感。

第3课时“搭搭拼拼”,教材用4个问题引领学习过程,呈现多个积木拼搭作品。学生要在看一看、想一想、拼一拼、搭一搭等游戏中,辨认不同的几何图形,感知各种几何图形的特征,并用自己的语言表述不同几何图形的特征,为发展空间观念和创新意识积累经验;要积极参与活动,学会用语言表述自己思考的过程和结果,学会倾听,懂得尊重和理解他人的想法,积累合作交往的经验;要在游戏中增强学习数学的兴趣,体会生活与数学的紧密联系。

第4课时“围‘草地’”,教材呈现了草地背景的钉子板和“在草地上修一条小路,把两座小房子连接起来,可以怎样修?”的问题情境。教师要借助“在钉子板上围出更大的‘草地’”操作活动,培养学生初步的量感,帮助学生积累比较面积大小的经验;要结合怎样修一条连接两座房子的道路问题,引导学生在解决问题的过程中获得比较长度的方法和体验,感悟两点之间线段最短,激发学生的学习兴趣和探究欲望;要注重引导学生用自己的语言表达思考过程,学会质疑问难与自我反思。

第5课时“理物品”,教材呈现了摆满各类玩具的活动角、整理书包等情境图,旨在引导学生在整理活动角、书包、玩具和衣服等实践活动中,经历分类的过程,初步体会分类的意义和方法,学会按照给定的标准或自己选定的标准进行分类,体会分类标准的多样性,初步发展数据意识;学会用数学语言描述分类的过程,感受分类在生活中的作用,初步发展应用意识;学习如何进行反思和交流,增强大胆表达的意识和学习数学的兴趣。

三、“数学游戏分析”单元教学的基本原则

上述三个版本数学新教材“数学游戏分享”的编排均在认真领会新课标精神的基础上,系统设计了主题活动的教学线索,能有效帮助儿童从情感和数学学习内容与方式等方面,完成从幼儿园阶段到小学阶段的过渡与衔接。

教师在教学实践中应该把握以下原则:注重营造亲切、和谐、民主、友好的学习氛围,帮助学生尽快建立同伴之间友好关系,让刚入学的儿童带着热情、期待和向往走进小学数学学习生活中;尊重学生差异,欣赏不同个体,着力激发不同认知发展水平、学习能力、生活经验、兴趣爱好、性格特点的学生积极参与和大胆表现,强化学生积极的情感体验,对明显超出同龄儿童数学思维水平的学生,既要肯定,又不可将其作为所有学生的学习标杆与评价标尺;关注学生的困惑和需求,尊重儿童发展的自然规律和实际水平,为他们适应小学数学学习提供帮助;聚焦与数量、图形等有关的话题,组织学生交流,帮助学生积累数、量及数量关系的经验以及辨认图形的经验。

通过“数学游戏分享”单元教学,学生可进一步感知生活中的数学,感悟数学的有用和有趣;教师可了解并评估学生的语言发展情况、社会交往能力、学习习惯以及数学基础,掌握学生在幼儿园阶段获得的数学学习经验,据此设计、调整教学内容和学习方式。