“泉文化”扮靓诗意美好乡村学校

作者: 左军娥

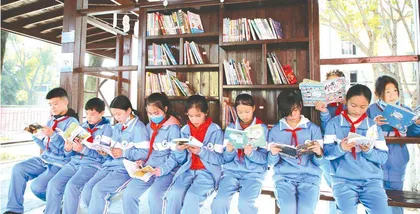

龙泉小学在“办一所诗意而美好的学校”办学愿景下,结合92年办学历史和地域特色,构建了以“泉文化”为核心的校园文化,形成了“龙腾泉涌,学乐无穷”的校训、“温润和美,泉流不息”的校风,以及“博雅厚智,思如泉涌”的学风和“灵动诗意,泉润童心”的教风。以此寓示教师像深藏在地下的泉水一般清新如诗、清澈静美,通过教书育人滋润童心,传承文脉;期望学生在龙泉山下汲取知识的甘泉,如泉一样志存高远,奔涌入河,流向远方。在此基础上,学校构建一系列显性的“泉文化”校园景观、泉形象文化标识,打造“泉”特色班级文化,全方位培养情趣高雅、志存高远且心存真、善、美的“泉泉少年”。

在“泉文化”引领下,学校通过深耕本土资源,开发与实施具有地域特色的“泉文化”乡土课程,培养学生活泼、乐观的性格和热爱家乡、建设家乡的情感;通过课堂改革、课题赋能等举措,依托“泉”系列校本研修活动,促进教师专业发展;通过构建五育融合的“泉”系列特色学生活动,助推学生健康成长与个性化发展。

一、深耕本土资源,乡土课程让学生从书本走向大自然

“课程”一词最早由斯宾塞提出,在古希腊语中是“跑道”的意思,即为不同的学生设计不同的发展轨道。学校以此为出发点,坚持优先为农村发展服务的理念,结合“泉文化”内涵,从乡村儿童成长需求出发,开发一系列乡土课程。这些课程旨在帮助学生打破学习等于读书、读书为了考试的狭隘学习观,引领学生走向大自然,深入了解家乡,从我与自然、我与社会等视角探索自然、认识现实世界,从而塑造良好品格,培育美好性情,厚植家国情怀,提高综合素养。

1.构建“泉人树1+1+X”课程体系,让乡土课程科学化、系统化

学校基于“泉文化”,融入“树”元素,构建“泉人树1+1+X”课程体系。第一个“1”指国家课程,即泉人树“根”课程;第二个“1”指地方课程,即泉人树“干”课程;“X”指校本课程,即泉人树“枝”课程。

“枝”课程以课程群形式呈现,包括“泉文化课程”“泉德课程”“泉智课程”“泉体课程”“泉美课程”“泉劳课程”。这六门课程下设35门子课程,如泉文化课程下设“泉泽管理课程”“泉润素养课程”“泉石护幼课程”等子课程;泉劳课程下设“泉·小厨”“泉·农耕”“泉·诗意田园”“泉·考古”“泉·百草园”等子课程;泉美课程下设“泉·水墨”“泉·叶画”“泉·纸艺”“泉·棋社”等子课程。部分子课程之下还设有系列化的项目式活动,如泉润素养子课程下设以“龙泉的风景”“龙泉的风俗”“龙泉的诗文”“龙泉的农耕”“龙泉的红色文化”“龙泉的风味”等为主题的一系列项目式活动。

项目式活动的实施强调以学生为中心。在项目式活动探究过程中,学生通常围绕一个具体任务进行跨学科学习,在实践过程中发展批判思维,提高创新能力、团队合作能力和解决问题的能力。

2.统筹规划课后托管课程管理框架,保障乡土课程实施质量

在“泉人树1+1+X”课程体系下,学校立足其中的校本课程序列,成立学校乡土课程研发教师团队,制定了一套《我爱我的家乡——龙泉》乡土课程项目式实施方案,规定每周五下午课后托管时间为学生学习校本课程的固定时间段,并纳入课程表。为了将课程辐射到每一名学生,实施方案明确了每个年级课后托管时段实施的校本课程内容,并要求教师在相应教学区域挂牌上课。如一年级是“龙泉的风景”课后托管班;二年级是“龙泉的风俗”课后托管班;三年级是“龙泉的诗文”课后托管班;四年级是“龙泉的农耕”课后托管班;五年级是“龙泉的方言”课后托管班;六年级是“龙泉的风味”课后托管班。为推动学校乡土课程的高质量实施,学校与龙泉街道文化站、龙泉山风景区协调,将其作为学校课后托管实践基地。目前,参观龙泉山、走访牛山湖、制作龙泉落叶贴画、制作豆腐圆子已成为学校乡土课程的亮点,学生通过户外学习既能了解家乡风情,探寻人文历史,又能领略自然风光,体验传统技艺。

此外,学校召集即将退休的12名“银龄”教师作为乡土课程开发顾问兼导师,由他们组织教师编写校本课程读本。学校团队目前已经编写了《龙泉的风景》《龙泉的诗文》《龙泉的风俗》《龙泉的风味》《龙泉的农耕》《龙泉的红色文化》等校本课程读本。

二、扎根校本研修,助力乡村教师步入专业发展快车道

苏霍姆林斯基曾说:“如果你想让教师的劳动能够给教师带来乐趣,使天天上课不至于变成一种单调乏味的义务,那你应当引导每位教师走上从事研究这条幸福道路上来。”为解决学校教师专业发展活跃度低、主动性不强的问题,帮助教师突破专业发展瓶颈,增强工作成就感和职业幸福感,学校立足校本研修,在“泉文化”引领下做了以下几点尝试。

1.深耕课堂改革,以“泉·乐享”课堂模式引领教师自我革新

教师的职业荣耀体现于课堂,职业幸福感来自课堂。为引领教师在课堂教学层面进行自我革新,学校着力构建“泉·乐享5215”课堂教学模式,并开展“龙泉小镇:源泉海选课例节”赛课活动。“泉·乐享5215”课堂教学模式在大单元教学背景下使用,即“享受自主,自主品悟(5分钟)—享受合作,互学群学(20分钟)—享受进步,巩固训练(10分钟)—享受创新,总结提升(5分钟)”。为了促使教学模式落地生根,学校根据新课程标准精神设计制作了“‘泉·乐享’课堂观察评价表”,用于评价教师的课堂教学质量、学生的学习状态以及师生互动成效等。表格中设置教师行为、学生行为、课堂互动、课堂文化等评价维度,以及教学准备、教学态度、教学方法、教学机智、学习状态、合作学习、问题解决、学习成果、师生互动、生生互动、课堂氛围、课堂纪律等观察点,最后附有“综合评价和建议”栏,确保评价的全面、细致,以及评价实施的客观、公正,以促进课堂教学质量提升和学生健康全面发展。

2.专项课题赋能,以“泉文化”课程研究引领教师成长为研究型教师

学校以专项课题为抓手,引领教师向专家型教师发展。现阶段,学校以“泉文化背景下学校乡土项目式课后托管校本课程开发与实施”为核心课题,带动教师做研究,引导教师在核心课题指导下自主申报校级小课题,聚焦学校课程建设选择自己感兴趣的问题进行研究,并开展相应的开题、中期检查、结题汇报等交流会,助推各发展阶段教师发挥所长,在研究实践中提升研究水平。例如,在语文子课题“泉文化背景下龙泉古诗词内涵的挖掘和课堂实践”研究中,课题组成员聚焦龙泉古诗词对龙泉地域文化的影响等问题,引导学生寻觅龙泉古诗词、探寻龙泉古诗词历史故事、践行龙泉古诗词中的人文精神,多维度、多策略地培养学生的审美情趣、想象力和创造力,提升学生的综合素养,强化学生传承和弘扬中华优秀传统文化的积极性。

3.构建互助式校本培训模式,助推教师学习共同体建设

在学习共同体建设方面,学校主要采取三种举措:一是用本土导师带动青年骨干;二是引进外来专家开展多元培训;三是举办趣味活动增强教师职业幸福感。学校秉承“一人学习,全校受益;一人分享,人人成长”的理念,倡导校园中的每个人既是学习者,又是积极的分享者和建设者,努力使学习和研究成为教师喜爱的一种生活方式。具体地讲,学校设计了“源泉校本培训套餐”,着力打造全员培训、分层培训、主题培训、能力培训的校本培训新样态。如每周四下午的“百泉讲坛”全员培训,做到定时间、定地点、定主持、定主题、定主讲人;新教师跟踪培训、青蓝师徒培训等分层培训,注重合理制定培训目标、选择培训内容,讲求实效;“双减”专家谈、新课标培训、项目式单元设计培训等主题培训,注重专业性和实践性,在外来专家的专业引领基础上,关注本校导师对培训内容落地的具体指导,让教师学有所获,学以致用;班主任系列培训、骨干教师培训等能力培训聚焦专业技能展开,逐步提升教师教育教学的能力和素养。培训活动中,学校注重推出专业发展的榜样,唤醒更多教师的教育梦想,激发教师专业成长的内驱力,引导教师在各类校本研修活动中互相帮助、共同发展。

4.重塑教师交往活动方式,打造教师高品位教育生活

一是开展“百泉讲坛”教师演讲活动,讲好教育故事。学校开办“百泉讲坛”,精心组织“我和龙泉小学这些年”教师主题演讲活动,引导教师分享身边感人的教育故事,增强他们对学生、学校和教育事业的热爱之情。从“百泉讲坛”活动中,学校挖掘出一批在育人、教学、研究、管理等方面具有榜样作用的教师,开设“发现·龙小乡村大先生教师专访”系列活动,推出了《扛枪老兵的校园生活》《泉心·诗歌里的高志翔》《认真一辈子的老校长》《无悔青春献家乡的昔日同窗》《讲台上爱穿旗袍的“银龄”教师》《龙小校园里的“银龄”美容师》《坚守乡村教育的伉俪夫妻》《扎根龙小并肩前行的校友姊妹》等人物故事作品,在师生、家长中引起热烈反响。

二是开展“泉灯伴书房”教师读书活动,提升文化品位。学校以“校长书房、校长书单”为引领,以“泉灯伴书房”主题读书活动为引擎,开展了一系列线上线下读书会、美文朗诵会、诗歌朗诵会、好书推荐会、美文推荐会等活动。例如“泉灯伴书房·周二有约”活动,学校在每周二固定时间邀请学者、名师、家长、学生进行线上或线下的读书分享。多主体共读经典作品,分享自己最喜欢的部分以及自己的感悟和思考。在此基础上,学校每月评选“书香里的李清照”教师、“书香里的李白”教师。又如“泉塾读书会·干部成长营”活动,学校利用每周一上午第三、四节行政例会时间引领干部同读一本书,结合工作和生活实际,每人分享自己的读书感悟,畅谈如何将从阅读中学到的经验运用于学校管理实践。在此基础上,学校每学期评选“龙小德鲁克式领跑者”“龙小稻盛和夫式管理者”。专题阅读交流、专题写作分享等专业交往方式使阅读和写作成为教师日常生活的重要组成部分。买好书、分享好书、晒读书笔记让教师真正过上了一种诗意而美好的教育生活。

此外,为激发老教师在学校管理工作中的积极性,学校成立“银龄教师护幼队”“银龄教师课后托管中心”“银龄教师导师团”“银龄教师讲师团”等教师团队,发挥老教师在学校课程建设、教学改革、育人方式转变等方面的积极作用。例如,“银铃”教师组织教师团队,结合乡土资源开发校本课程,并在课后托管时间执教这些课程;在师徒结对活动中指导青年教师上公开课,为青年教师做相关专题报告;等等。

三、整体设计课间活动,引领乡村儿童健康快乐成长

玩闹是孩子的天性,是他们认识世界、探索世界的方式。学生拥有了轻松的课间10分钟,才能专注于课堂学习的40分钟。基于此,学校整体设计多样化的课间活动,鼓励学生跑起来、跳起来、玩起来。

一方面,学校细致规划课间活动实施的保障体系。学校制定“泉泉护幼”教师值班制度、课间活动方案和指南,指导全校师生有序、有效参与课间活动;举办“寻找‘龙小泉’童年的课间游戏”等活动,鼓励全校师生参与课间游戏甄选;细致划分校园公共区域,保障学生课间活动场地,并维护场地安全;推行“泉泉小先生”自主管理制度,授权学校少先队大队部安排“泉泉红领巾小卫士”执勤岗,给学生轮流当课间活动安全员的机会,引导学生依托“发现‘龙小泉’课间之美”光荣卡进行课间行为评价,促进学生良好行为习惯的养成;每天晨会评选课间10分钟“泉泉六美运动星”,引导学生形成文明、安全开展课间活动的良好风尚;每周五邀请家长志愿者来校和学生一起玩各种课间游戏,以增进亲子感情,发挥家长的引导与示范作用。此外,学校注重课间活动及课间管理评价结果的运用,如对每天晨会评选出的12名“泉泉六美运动星”学生,学校通报表扬,颁发奖状,并把他们的获奖信息印在学校专用纸杯等文创产品上,以更好发挥他们的榜样引领作用。学校还利用校园网络平台,推出在课间活动方面有贡献、有亮点的教师、家长和学生的课间故事,以营造良好的课间育人环境。

另一方面,学校凸显课间活动的体育运动特色。以“泉水叮咚”课间特色体育运动为例。学校根据不同年级学生的身心发展特点安排不同的运动项目:一年级以童年小游戏和跳绳为主;二年级以踢毽子和沙包掷准为主;三年级主要玩跳皮筋游戏,练习袋鼠跳;四年级主要玩“毛毛虫”游戏,练习接力赛跑;五年级主要玩花样跳房子游戏,练习具有地方特色的踩高跷;六年级主要玩滚铁环游戏,练习花样跳大绳等。为了鼓励学生全体参与,学校统一为每名学生购买运动器材,并在征集各班级师生意见的基础上统筹规划,分阶段、分类别将运动器材分发到各班级。

此外,学校根据不同年级学生的兴趣点,在大课间逐步开展投壶、乒乓球、羽毛球、篮球、足球等运动,让学生在广泛体验各种体育游戏活动的基础上找到自己喜爱的运动项目,并至少熟练掌握一项运动技能。

(作者单位:武汉东湖新技术开发区龙泉小学)

责任编辑 刘佳