本质理解助运算能力提升

作者: 覃瑶

小学数学教学中,简便计算贯穿各个学段,涉及整数、小数、分数等的运算,涵盖加、减、乘、除等基本运算类型,要求学生灵活运用运算律、运算性质和运算顺序相关知识简便地解决计算问题,提高计算效率,发展运算能力。教师一方面要在日常教学中渗透简便计算方法,加强学生数感培养;另一方面要依托简便计算专题教学,通过运算模型的有意义建构、运算律运用的对比辨析等教学策略,深化学生对简便计算本质的理解,提升学生简便计算的技巧,提高学生计算的速度和准确性,为学生以后的数学学习打下坚实的基础。如何更好地实施简便计算教学呢?本期,我们精选三篇文章,从典型课例教学和估算教学两个视角进行阐释。

《乘法分配律》是北师大版数学四年级《运算律》单元的内容。运算律是运算体系中最具普遍意义的规律,是运算的基本性质,是运算推理的依据。如何更好地教学这节课,帮助学生构建乘法分配律的运算模型,理解乘法分配律的本质,增强简算意识,提升运算能力?

一、分析教材理思路

北师大版小学数学教材中有关运算律的内容大致可以分为三个学习阶段。第一阶段也就是第一学段,要求学生结合生活实例感知运算律,在解决简单实际问题和计算题的过程中凭借直觉运用运算律。这个阶段不涉及概念学习,是自然渗透、自觉运用的阶段。第二阶段要求学生系统地学习5种运算律,重点是理解运算律的意义,并运用运算律进行简便运算,达到感知算式的等值变形、提升运算能力的目标,相关内容集中在四年级上册教材中。《运算律》单元的学习就属于第二阶段。第三阶段在五年级下学期至六年级上学期,学生主要学习运算律在小数和分数中的应用,学会运用运算律使小数和分数的混合运算变得简便,从而提升运算能力。

基于以上分析,我们可以发现本单元是学生第一次系统地学习运算律及其应用,具有承上启下的作用。一方面,教材在本单元之前多次渗透运算律和简便计算的一些方法,学生已经积累了一定的经验。另一方面,本单元的教学要为学生后续在小数、分数运算中应用运算律进行简便计算打下基础。

二、把握学情明重点

对乘法分配律,学生已有认知基础。二年级上学期学习乘法口诀时,学生用4×7+2×7推算6×7的结果,知道了“四七二十八”加上“二七十四”,就是“六七四十二”。三年级上学期学习长方形的周长时,学生用“长×2+宽×2”“(长+宽)×2”两种方法计算长方形的周长。三年级上学期学习两位数乘一位数时,学生借助点子图分析18×4的计算过程,如把18拆分成10和8,先算10×4和8×4,再把两部分的积相加,利用数形结合的方法感知乘法分配律。三年级下册两位数乘两位数和四年级上册三位数乘两位数的学习,都渗透了乘法分配律。可见,学生学习《乘法分配律》之前已经有了一定的知识经验,但这些知识经验是碎片化的,并未经过梳理、总结而形成结构化的知识,所以本节课的重点之一是唤醒学生已有的知识经验,引导他们在归纳、总结中建立结构化的知识体系。

通过学情调研,笔者发现,虽然学生在以前的学习中接触过乘法分配律,但由于乘法分配律结构复杂、变式较多,再加上乘法分配律和已经学习的乘法结合律有相似之处,容易造成负面的迁移,导致本节课的学习对学生来说有一定的难度。

“乘法的意义”是乘法分配律的核心与本质,是学生认识并建立乘法分配律模型的基础。要想让学生真正理解乘法分配律,教学就不能停留在不完全归纳和机械模仿的层次,而要引导学生从乘法的意义深入理解乘法分配律,对乘法分配律运算模型形成一般化的认识。这样教学,学生才能在面对众多变式问题时识别原型,并灵活运用乘法分配律解决问题。

三、设计教学悟模型

1.课前游戏,激发兴趣

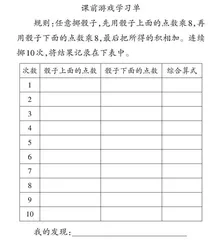

课前,笔者组织学生4人一组玩掷骰子游戏,并提供如下学习单,让学生边玩游戏边记录自己的发现。

课前游戏学习单

规则:任意掷骰子,先用骰子上面的点数乘8,再用骰子下面的点数乘8,最后把所得的积相加。连续掷10次,将结果记录在下表中。

我的发现:

自主游戏后,学生惊奇地发现:按照游戏规则不管掷多少次,计算结果都是56。笔者引导:“这其中隐藏着什么数学奥秘呢?我们通过这节课的学习来揭秘。”

2.多元表征,建立模型

数学课程标准对《运算律》单元的教学,提出“要通过实际问题和具体计算,引导学生用归纳的方法探索运算律、用字母表示运算律,感知运算律是确定算理和算法的重要依据,形成初步的代数思维”等要求。基于此,笔者创设买衣服的情境,引导学生结合点子图、长方形面积模型等,逐步经历乘法分配律的建模过程,进而剥去乘法分配律外在的“形”,深入理解乘法分配律内在的“魂”,即乘法的意义,强化学生的抽象能力、运算能力、符号意识和模型意识。

首先,笔者出示如下三则材料,让学生从中选择一则材料,尝试用两种不同的方法解决问题,并要求学生先列综合算式,再计算。

材料1 上衣每件50元,裙子每条40元,买8套衣服一共要多少元?

材料2 一共有多少个点子?

材料3 拼成的大长方形的面积是多少平方厘米?

交流中,一名学生说:“材料1的第一种解法是(50+40)×8=720元,即先算1套衣服的价格,再乘8,得到8套衣服的总价格;第二种解法是50×8+40×8=720元,即先算8件上衣的价格,再算8条裙子的价格,最后把它们合起来得到总价格。”三则材料都像这样交流之后,笔者引导:“两种方法解决的是同一个问题,计算结果也相同,可以用等号连接。”师生由此得到三组式子:(50+40)×8=50×8+40×8,(2+3)×7=2×7+3×7,(4+6)×3=4×3+6×3。

接着,笔者抛出关键问题:“如果不计算,你能证明这些式子左右两边相等吗?”学生基于乘法的意义展开思考和交流。一名学生解释:“(50+40)×8表示90个8,50×8+40×8表示50个8与40个8的和,两者意义相同,所以(50+40)×8=50×8+40×8。”学生从等式左右两边表示的实际意义出发,顺理成章地发现并理解了乘法分配律的本质。这是他们认识并建立乘法分配律模型的基础。

然后,笔者组织学生照样子写几个等式,并结合乘法的意义论述等式成立的算理。进一步地,笔者引导学生观察这些式子的左边和右边在形式上有什么异同点。学生各抒己见:“左右两边的式子运算顺序不同,左边先算加法再算乘法,右边先算乘法再算加法”;“左边的式子有括号,右边的式子没有括号”;“左边的式子是两个数的和乘第三个数,右边的式子是这两个数分别乘第三个数,再把积相加”。学生从意义和形式两个方面理解了乘法分配律。

最后,笔者提出新问题:“类似这样的式子,我们能写完吗?”通过前面的仿写环节,学生感知到这样的式子永远写不完,从而体会到建立模型的必要性。笔者追问:“你能把这些式子中的规律表示出来吗?”有的学生用语言描述:“两个数的和乘第三个数,等于这两个数分别乘第三个数,再把它们的积相加。”有的学生用图形表示:(○+△)×□=○×□+△×□。还有的学生用字母表示:(a+b)×c=a×c+b×c。学生用不同的形式表示乘法分配律模型,加深了对乘法分配律的理解。

3.寻找关联,融会贯通

数学课程标准在教学建议中指出:“要整体把握教学内容,注重教学内容的结构化。”此环节,笔者引导学生将乘法分配律与之前学习的乘法口诀、长方形周长公式、两位数乘一位数的口算、两位数乘两位数的笔算等知识相关联,形成结构化的知识体系。

笔者出示以下材料,引导学生用乘法分配律的知识解释其中的道理。

学生发现乘法口诀、长方形周长公式、笔算乘法之间都是有联系的,其中都隐含着乘法分配律模型,进一步体会到乘法分配律的本质是乘法的意义。

4.层级练习,深化运用

乘法分配律结构复杂、变式较多。练习环节,笔者逐步呈现紧扣难点和易错点设计的练习,帮助学生巩固所学内容,提高运算能力。

练习1:观察以下两个式子[①(4×2)×25=4×25+2×25;②99×37+37=(99+1)×37],判断哪个是对的。其中,第①小题意在帮助学生辨析乘法结合律和乘法分配律。学生借助“乘法的意义”回答“左边是8个25,右边是4个25加2个25即6个25,所以两边不相等”,轻松突破了难点,得出①错。第②小题与标准的乘法分配律的形式不同,学生很容易出错,笔者仍然引导学生从乘法的意义角度思考和解释。学生发现,左边是99个37加1个37,右边是100个37,所以两边相等,得出②对。学生准确识别并灵活运用乘法分配律模型解决了问题。在此基础上,笔者抛出问题:“如果老师想知道式子左右两边的结果,你能快速算出来吗?”学生都选择右边的式子计算结果,即(99+1)×37=100×37=3700,进而发现右边的式子“(99+1)×37”可以直接口算。这样教学,学生体会到乘法分配律让运算更简便,从而增强了简算意识。

练习2:回顾课前的掷骰子游戏,为什么不管掷多少次,结果一定是56呢?学生通过观察与讨论,发现骰子相对两个面的点数之和都等于7,因此,按照游戏规则,不管掷多少次,结果一定是56。该习题呼应课前游戏,引导学生自主揭示了游戏奥秘。

练习3:这节课同学们的表现很棒,第一大组得到9朵花,第二大组得到6朵花,第三大组得到8朵花,每朵花计5分,总分数要用9×5+6×5+8×5计算,你会运用乘法分配律简便地计算出结果吗?如果要从总分数中减去4朵花的分数,即计算23×5-4×5等于多少,我们还能转化运用乘法分配律来计算吗?笔者抓住课堂生成性资源,使乘法分配律模型由两个数拓展到三个数,由“乘加”拓展到“乘减”。

(作者单位:宜昌市长阳土家族自治县贺家坪镇长城中小学)