立足单元视角 优化作业设计

作者: 潘霞

基于单元整体视角进行作业设计是优化作业质量的有效途径。从单元视角出发,教师更能理清教材脉络、把握知识结构,使作业设计更精准、作业效用更突出。本文以北师大版数学四年级上册第三单元《乘法》为例,谈谈单元作业的设计策略。

一、作业目标的整体定位

教师设计作业目标时,要基于课程标准要求,统整教材单元教学目标和真实学情,兼顾知识、技能、能力、情感等多维度目标的达成,注重体现“教—学—评”一致,以更好实现作业的育人功能。

设计《乘法》单元作业目标时,笔者先明确课程标准要求制定的教学目标:①掌握三位数乘两位数的计算方法,理解算理,并能正确计算;②结合具体情境,估计三位数乘两位数的积的范围,体会乘法的现实意义;③运用乘法知识和估算策略解决一些实际问题;④结合计算器探索有趣的乘法,在观察、分析与比较中发现规律。接着,笔者通过调研得出学生的现有水平:大部分学生能正确、熟练地计算乘法,但对算理的理解不透彻,解决问题的灵活性不足。为满足不同学生的学习需求,让学生“会算”“明理”“会用”“活用”,笔者制定了如下单元作业目标:①在三位数乘两位数的计算中建立竖式计算与口算的联系,深化对乘法算理的理解;②结合具体情境估计较大的数量,体会乘法的现实意义和应用价值;③灵活解决乘法问题,创编问题并提出解决方案,发展应用意识和创新意识。

二、作业内容的系统呈现

设计单元作业时,教师要确保作业内容与作业目标契合,力求呈现“凸显本质、追求变式、强化应用”的系统化作业内容,帮助学生实现数学理解,发展高阶思维,提升数学素养。

1.凸显本质,实现数学理解

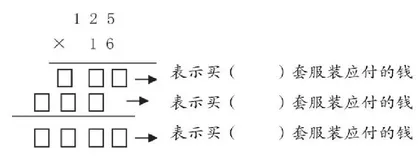

笔者紧扣乘法本质,设计了融合计算方法巩固与问题解决的作业,引导学生借助情境理解乘法运算的意义。如笔者借助作业问题情境“李阿姨买了16套服装,每套125元”,引导学生在下图中算一算、填一填、想一想。

该作业一方面利用情理和数理的融合,让学生明白从个位算起就是先算“6套服装的价钱”,即求6个125是多少,再算十位就是算“10套服装的价钱”,即求10个125是多少;另一方面利用直观演示和抽象推理的融合,引导学生用“分块求积”思想推理运算过程,即把16个125拆分为10个125与6个125两部分,分别求积后再相加。这样的作业凸显了从巩固技能向体悟算理转变的作业目标,帮助学生理解了乘法意义,为学生学习乘法分配律打下基础。

2.追求变式,发展高阶思维

数学教学强调促进学生思维的发展。这种理念不仅要在课堂中落实,更要在作业设计中凸显。教师要通过作业设计培养学生思维的有序性、灵活性和创造性,促进学生高阶思维和理性精神的发展。

教学中,笔者注重单元作业内容的层次性,强调通过题目的变式,引导学生从一道题展开思考,并在后续层层递进的问题思辨中提升思维能力。如《乘法》单元作业中,笔者用“1~5”的数字设计作业:①从“1~5”中选数字组成三位数乘两位数的算式,再计算;②使所选数字组成的三位数乘两位数的积的末尾为0(只写出算式,不计算);③探究三位数乘两位数所形成的最大乘积;④任意选5个数字,设计类似的作业。这4个问题层层递进:问题①巩固学生的运算能力,完成计算教学的基本要求;问题②引发学生深入思考,由技能掌握走向数学推理;问题③引导学生由尝试计算到发现规律,促进学生发现“当把大数字尽可能放在高位且两个数相差最小时,这两个数的乘积最大”的数学规律,发展学生的思维能力;问题④引导学生在类比迁移中提升举一反三的能力。一系列变式问题有效促进了学生高阶思维的发展。

3.强化应用,提升数学素养

单元作业设计中,教师要以解决综合性问题为主,帮助学生搭建数学与生活的桥梁,引领学生用数学的思维解决实际问题。如在《乘法》单元作业中,笔者以“一个工程队要运送11吨黄沙,大车载重3吨,每辆车运费200元;小车载重2吨,每辆车运费140元”为情境,设计了三个作业问题。①全部用大车运,运费是多少元?全部用小车运呢?学生通过计算,顺利地解决了实际问题,感受到计算的价值。②怎样安排车辆,运费最少?学生对比问题①中的两个答案,发现使用大车更便宜,便找到了解题方向——尽量多用大车。同时,学生还发现全部用大车运输时会有空余,为了使运费最少,便调整车辆——将其中1辆大车换成1辆小车,即安排3辆大车和1辆小车,这时刚好可以装满,是最省运费的。③自己设计一个类似的实际问题,并制订解题方案。一名学生这样设计:“大货车运一趟要用25分钟,小货车运一趟要用30分钟。将这堆黄沙全部运完要多长时间?”他的解答过程如下:因大小货车同时运货,只需要计算大货车的运送时间就可以了,也就是全部运完需要“25×3=75”分钟。同时,有学生补充:如果租3辆大车和1辆小车同时运输,那么只需要30分钟就可以全部运完。

该作业不但以层层递进的问题引发学生思考,帮助学生解决问题,而且鼓励学生创编类似问题并解决问题,很好地强化了数学应用,促进了学生数学素养的发展。

三、作业结果的全面反馈

作业既是检测教学目标达成情况的载体,又是改进教师的教和学生的学的依据。教师要从反馈性分析和主体性反思两个方面评析和运用作业结果。

1.作业结果的反馈性分析

笔者通过可视化数据,对学生作业结果的正确率、主要错误表现、错误原因进行分析,从而把握学情,改进课堂教学和作业设计。以“李阿姨带5000元去商场购物,买了12双运动鞋,每双288元。她还想买一件1398元的外套,她带的钱还够买这件外套吗?写出估算的过程”作业为例。笔者对照作业目标,分析学生是否达到了灵活解决问题的水平。从作业反馈看,95%的学生运用估算法解决问题,他们能结合现实背景,合理选择估算单位和方法,具有一定的估算意识和能力;5%的学生通过先精算、再比较的方法解决问题,缺少估算的意识和经验。这样的结果将用于教师进一步改进教学,以及对学生进行个性化辅导。

2.作业结果的主体性反思

教师应注重引导学生对作业进行反思,鼓励学生通过做作业查找认知误区,检验思维过程,总结学习策略。实践中,笔者从两个方面引导学生反思。一是构建隐形的反思体系。如学生完成“三位数乘两位数”单元作业后,笔者启发学生对照作业目标反思如下问题:①是否掌握了三位数乘两位数的计算方法并能正确计算(指向知识与技能的获得);②是否理解三位数乘两位数的算理(指向数学的意义理解);③能否结合具体情境提出数学问题,灵活解决问题或设计问题(指向素养和能力的发展)。学生依托作业目标,在自我追问中提升了反思能力。二是呈现有形的反思载体。为了使学生的思维可视化,笔者引导学生依托错题本、思维导图、数学日记或数学小论文等,梳理、订正作业中的问题,培养了学生及时反思的习惯。

(作者单位:宜昌市西陵区外国语小学)