素养立意背景下关于教师命题能力的调查与建议

作者: 廖丽萍

指向教师命题能力提升的区域研训实践

坚持素养立意,是《义务教育语文课程标准(2022年版)》提出的命题原则之一。为了让命题更好地彰显情境性、规范性的特征,有效达成素养立意的目标,既需要对命题的方式方法进行研究,又需要区域教研层面提高认识,并把它作为研训的重要内容,总体提升教师的命题水平,实现以评促学、以评促教的目的。近一段时间以来,相关教师研训机构和团队对此进行了不少有益的探索,积累了一些成功的经验。本期特刊发浙江省衢州市柯城区小学语文教研员廖丽萍研究团队的相关研究文章。这些文章从区域调研的角度出发,解锁教师命题能力提升的密码,探索素养立意的命题策略以及校本研训范式,相信能对一线教研员、教师的命题理念转型和命题实践推进有所帮助。

*本组文章系2023年浙江省教研课题“测试任务群:小学语文学业评价命题新样态”(课题编号:G2023240)的研究成果。

【摘 要】为了解《义务教育语文课程标准(2022年版)》实施以来学校命题研修情况及教师命题水平,围绕课标中的命题要求、区域命题改革方向及指向“教—学—评”一体化的命题思考等方面设计问卷并展开调查。对调查中获得的典型数据进行分析,可发现存在的问题,并据此提出完善命题研修体系、构筑实践引领保障、建构“素养立意”命题的逻辑、自觉开展对“教—学—评”一体化的追求等建议,以提升区域教师命题质量,实现推进学生核心素养发展的目标。

【关键词】素养导向;评价;命题;研修活动

随着《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称《课程标准》)的颁布,以素养为导向,将立德树人的根本任务落实到教学和评价等环节,已成为新时代基础教育的重要课题。《课程标准》中的“学业质量内涵”“学业质量描述”及相关命题原则、规划、要求等均提示我们,学生的核心素养是可育、可测的。一线教师既要积极探索素养导向的课堂教学,又要努力开展素养立意的评价改革。提升教师命题能力则成为推动“教、学、评”变革的关键要素。

2022年6月,浙江省衢州市柯城区依据《课程标准》中的学业质量标准,秉持素养立意,基于区域小学语文六年级学业质量监测,开展了对“任务式”命题的实践研究(“任务式”命题以学生的核心素养为考查目标,设计真实情境下需要解决的问题或需要完成的任务,让学生在情境中开展语文实践活动,呈现语文能力及素养发展水平)。为全面了解当下区域各校的命题研修情况,了解全体教师对“素养立意”命题的认识,以及对区域命题改革的思考,笔者在区域范围内开展了一次关于语文教师命题能力发展情况的调查。具体情况如下。

一、调查过程

(一)问卷设计

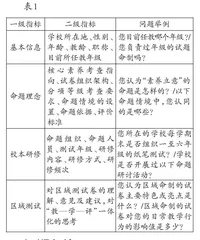

此次调查问卷围绕《课程标准》提出的相关命题要求、区域命题改革方向及指向“教—学—评”一体化的命题思考等方面进行设计,重点了解学校命题组织及教研现状、教师命题困惑及研修建议,为提升区域教研品质提供支持。因此,基于学校、教师日常教育教学工作及命题研修实践提取指标,确定了问卷结构(如表1)。

(二)调查对象

本次调查以柯城区679名小学语文教师为样本,其所在学校涵盖城区小学、乡镇农村小学。由于柯城区属于衢州市主城区,城区学校多,本次调查中,城区学校的教师占82.62%。参与调查的教师较为均匀地分布在一至六年级,各占16.67%左右。这些教师中,教龄20年以上的占38.59%,教龄5年之内(含5年),教龄5年以上、10年之内(含10年),教龄10年以上、15年之内(含15年),教龄15年以上、20年之内(含20年)的各占15.36%左右。

二、典型数据分析与发现

对问卷的4个方面、20个维度进行分析,梳理、归纳出以下内容。

(一)对“素养立意”命题的认识

问卷中的“命题理念”板块共设置了7道题目,从对“素养立意”的理解、试题情境创设、试题难度设计等维度对教师的命题理念展开调查。通过对典型数据的整理分析,有如下发现。

1.对“素养立意”命题的理解度高,较全面

由图1及图2可知,一线教师对“以情境为载体、重视任务驱动、关注学生思维发展、强调实践运用”等命题导向的认可度较高,尤其对试题具有结构性、整体性、情境性等特点的认可度高达93.23%。可见,广大教师认识到“素养立意”的命题要体现综合性、生活化、实践性特征,要呈现学生在真实情境中运用知识与技能解决问题的过程。

2.对课标提出的命题要求理解有偏差,欠深刻

《课程标准》在“命题要求”中指出:“根据语文实践活动的不同类型,问题或任务设计可以侧重阅读与鉴赏、表达与交流、梳理与探究中的某一方面,也可以设置综合型题目,让学生在复杂情境中充分展示核心素养的发展水平。”然而,调查显示,有90.54%的教师认为“尽量命制指向某一类语文实践活动的题目,以反映出学生的某一类语文能力水平”。可见,教师对《课程标准》的理解有偏差,忽略了“设置综合型题目”的命题要求,未能意识到要关注学科内容的结构性和关联性,如此才能全面地测试出学生的核心素养发展水平。

3.对命题难度的把握受情感影响,欠科学

尽管广大教师对“以情境为载体、关注学生思维发展”等命题理念认同度高,但有94.67%的教师认为,要充分考虑后进生及农村学校学生的实际困难,多设置考查低阶思维能力的题目。可见,相当一部分教师命题时缺乏科学精神,未能有效落实基于标准、化用教材、指向运用的命题要求。在很多一线教师眼里,“出试卷”(命题)不可避免地与学校对教师的考核关联,与社会对学校、对教师的评价关联。这种强关联让评价工作带上更多的社会性与情感性,影响了教师对“评价的专业性”的理解。

(二)学校命题组织与研修活动

问卷中的“校本研修”板块共设置了10道题目,主要从学校对命题工作的重视程度、测试卷的研制、命题研修情况三个方面进行调查。通过对典型数据的整理分析,有如下发现。

1.重视校本命题研修,理论学习与实践研讨相结合

2.97%的教师反馈学校组织过与命题相关的研讨活动;82.34%的教师反馈校领导直接参与了学校的命题组织、审卷等工作;80.52%的教师研读过与命题相关的书籍(文献);84.21%的教师参与过学校命题工作,有命题经历。可见,大多数学校均高度重视校本命题研修,能带领教师开展理论学习,参与命题实践。校领导在学校命题工作中发挥着积极作用,将命题研究作为推进学校教育教学工作的关键引擎。

2.组织教师命题实践,命题研究与教学思考有结合

90.56%的教师命题前会研究教材,梳理内容;87.82%的教师自认为能根据《课程标准》中的要求设计试题;还有28.31%的教师在命题过程中会请学生试做,根据反馈调整试题。可见,大多数教师命题时能有机结合课标、教材、教学,思考题目设计。小部分教师在命题过程中关注学生视角,能基于学生答题情况及感受完善试题。一线教师在校本命题研修过程中,已经参与循证实践,建立起“教—学—评”一体化的意识。命题研究与教学思考相结合的方式让命题实践具有了科学性、客观性。

以上调查数据充分体现了近两年在区域命题研修的持续推进下,校本教研也在积极开展。

3.命题操作有待规范,超越经验与提升技术需结合

面对“命题时,您通常会怎么做?”这一问题,有78.12%的教师首选“查找资料,进行整合”。可见,大部分教师还习惯于“拼凑资料,整合命题”的传统操作。教师在进行资料选择与整合时,也是仅凭原有的经验。大部分教师命题前不会科学设计命题框架及细目表,不思考命题的信度与效度等问题。教师在命题过程中表现出明显的“经验主义”,命题技术亟须提升。

(三)对区域命题的理解与思考

2022年6月,柯城区开展六年级学业质量监测时,尝试进行“任务式”命题,将传统的基于“积累运用”“阅读”“表达”三个能力维度的考查内容,经过组合、重构,融入各测试任务,形成有逻辑、有关联的测试任务群,呈现新的试卷架构样态。基于此,问卷中的“区域测试”板块围绕教师对区域命题的认可度、对试题的理解、学生答题表现、对教学行为的反思等方面进行调查。通过对典型数据的整理分析,有如下发现。

1.能接受新的构卷形式,对“任务式”命题认同度高

由图3可知,87.04%的教师认为测试任务群的结构设计是区域命题的特色;70.00%以上的教师认为多类型的语言材料、情境创设的真实性、语言运用的实践性及答题支架的引导与设计是区域命题的亮点。可见,绝大部分教师能接受区域命题的新形式,对试卷认可度较高。

2.对试题考查指向的认识较深入,对“教—学—评”一体化有感知

问卷通过呈现具体试题,了解教师对考查指向的感知与思考。例如,下面是“实用性阅读与交流”测试任务中的一组试题,图4是教师对这组题目的理解与认识。

请认真阅读,回答相关问题。

(1)小柯的问题属于 ▲ 的问题。(1分)

A.针对文章内容

B.针对文章写法

C.联系生活经验

(2)请你帮助小柯解决这个问题。(3分)

第一步,联系第①段,获取信息:海洋是

。(1分)

第二步,从“阅读链接”中,可以知道: 。(1分)

第三步,结合上面的信息,能够得出:“深海探测”项目的研究有助于 。(1分)

(3)读文章的过程中,你产生了什么疑问呢?请将问题写下来。(2分)

我的问题是: 。(1分)

我打算采用 的方法来解决。(1分)

图4的三个选项的比例均超过75.00%,说明大部分教师能透过题目发现考查的教学内容,能感受到题目是在考查学生的实践能力,能找到结构化题目中隐藏着的答题支架。三个数据反映了大部分教师能由试题联结具体“教”的内容与学生“学”的实效,感知“教—学—评”一体化。

3.对命题逻辑的把握有局限,教学指导价值被弱化

面对上文这组测试题,只有41.07%的教师认为“题目呈现了师生日常真实的教学活动”;42.13%的教师认为学生答错题目是因为“对该题型感到陌生”;还有15.62%的教师认为“该题题目过多,考查同一内容无须设计连续的多道题目”。以上三个数据说明,很多教师在教学“提出问题,并解决问题”这一阅读策略时,未带领学生充分展开学习过程,没有引导学生在反复实践中掌握策略。因此,这些教师发现不了测试题组与学习活动之间的一致性,无法感受到命题者“基于真实教学情境设计测试活动”的命题逻辑。教师对命题逻辑的认识有局限,必然会影响评价对教学的引导作用,评价的教学指导价值就会被弱化。

(四)教师命题时的典型困惑及对命题研修的建议