借联结策略解锁思维

作者: 俞翔

【摘 要】统编教材二年级上册第五单元以“思维方法”为主题。教学中,应结合第一学段重点关注的字词读写、文本朗读等,引导学生有意识地将故事中的不同角色、事件的不同发展阶段,以及文本内外的信息等进行联结,通过比较、推理、质疑、讨论等方式,了解故事内容,感知故事内涵,进而培养思辨能力。

【关键词】低段单元教学;思维;联结策略

统编教材二年级上册第五单元以“思维方法”为主题,编选了《坐井观天》《寒号鸟》《我要的是葫芦》三篇课文。这三篇课文中的主人公都固执己见,不能听从别人善意的劝告,结果可想而知。由于第一学段学生的思维偏向直观、形象,他们难以察觉故事发展的内在逻辑,更遑论其中隐匿的思维方法。对此,教学中,应结合第一学段重点关注的字词读写、文本朗读等,引导学生有意识地将故事中的不同角色、事件的不同发展阶段,以及文本内外的信息等进行联结,通过比较、推理、质疑、讨论等方式,了解故事内容,感知故事内涵,进而培养思辨能力。

一、联结开局与结果,觉察人物的思维困境

本单元的三则故事都是开局美好,结果尴尬乃至惨痛。其主要人物无一例外都陷入了思维困境:青蛙囿于水井而无法见识整个天空,寒号鸟得过且过并为此付出了生命,至于“那个人”,不能理解叶子与果实之间的关系而一无所获。教学中,可将开局和结果联系起来,引导学生觉察人物的思维困境,进而激发学生的探究热情。

【案例一】《我要的是葫芦》片段

1.出示:多么可爱的小葫芦啊!那个人每天都要去看几次。

(1)猜想:“那个人”的心情怎么样?你是怎么感受到的?

(2)引读:

看一次,心里说——多么可爱的小葫芦啊!

再去看一次,心里说——多么可爱的小葫芦啊!

每次去看,心里都在说——多么可爱的小葫芦啊!

2.出示:小葫芦慢慢地变黄了,一个一个都落了。

(1)辩一辩:小葫芦没长成就脱落了。这是“那个人”希望得到的结果吗?

(2)猜一猜:假如你就是“那个人”,心情会怎么样?

(3)问一问:你有什么疑问?

3.出示课后题:种葫芦的人想要葫芦,为什么最后却一个也没得到?仔细读课文,你一定能找到答案。

在教学本片段前,教师已经以在黑板上贴画的方式,有机整合字词教学,引导学生进入故事情境,体验葫芦从栽种、长叶到开花、结果的过程,开展不同指向的言语训练。比如,通过比较,区别“长”和“长满”、“长”与“挂”的差异。再如,以连线的方式,开展动词与名词、数量词与名词,以及三者合一的搭配练习(如“开出几朵小花”)。又如,依据板贴,按顺序说说葫芦的生长过程。由此,学生充分体会到葫芦的生机勃勃。

在此基础上,教师引入本教学片段,让学生代入角色,揣摩种葫芦的人的喜悦心情,体会他对收获葫芦的期盼。而后,教师将美好的愿望与尴尬的结果相对接,形成鲜明而强烈的对比,让学生直接面对希望破灭的结局,从而产生思维碰撞并提出问题。

《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称《课程标准》)提出,第一学段重在保护学生的好奇心、自信心,引导学生多观察相似事物的异同点,多问为什么。教学中,可有意识地将故事开局和结果联系起来,引导学生提问、思考。比如,《坐井观天》中,开头“青蛙坐在井里”,结尾小鸟说“不信,你跳出井来看一看吧”,青蛙愿不愿意跳出井呢?《寒号鸟》中,开头“寒号鸟和喜鹊面对面住着,成了邻居”,而结尾却是“天亮了,太阳出来了,喜鹊在枝头呼唤寒号鸟。可是,寒号鸟已经在夜里冻死了”,寒号鸟何以至此?在问题的引导下,学生觉察人物的思维困境,展开思辨。

二、联结主角与配角,了解人物的思维过程

本单元三则故事中,除了主要角色,都还有一个次要角色,如《坐井观天》中的小鸟、《寒号鸟》中的喜鹊,以及《我要的是葫芦》中的邻居。主角陷入思维困境,并非没有弥补或挽救的机会。配角都曾给予合理的建议或善意的提醒。彼此之间的对话不仅推动故事的发展,还在明确的对比中展现了主要角色的思维局限。比如,青蛙自以为是,寒号鸟冥顽不灵,种葫芦的人一叶障目。教学中,可将主角与配角联系起来,开展读好句子的语气、分角色朗读等学习活动,引导学生梳理人物的思维过程,继而发现其思维的缺陷,体验探究的乐趣。

【案例二】《寒号鸟》片段

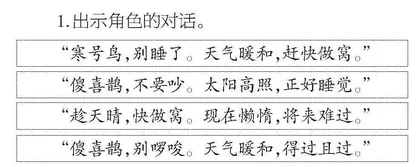

1.出示角色的对话。

“寒号鸟,别睡了。天气暖和,赶快做窝。”

“傻喜鹊,不要吵。太阳高照,正好睡觉。”

“趁天晴,快做窝。现在懒惰,将来难过。”

“傻喜鹊,别啰唆。天气暖和,得过且过。”

(1)同桌尝试分角色朗读。

(2)思考:寒号鸟嘲笑喜鹊傻,认为自己聪明,它是怎么想的?

寒号鸟想:天气这么好,喜鹊 ,我 。

所以,它嘲笑喜鹊傻,认为自己聪明。

2.继续出示角色的对话。

“傻喜鹊,不要吵。太阳高照,正好睡觉。”

“哆啰啰,哆啰啰,寒风冻死我,明天就做窝。”

“傻喜鹊,别啰唆。天气暖和,得过且过。”

“哆啰啰,哆啰啰,寒风冻死我,明天就做窝。”

(1)引读:

天气晴朗,当喜鹊劝告寒号鸟赶快做窝时,寒号鸟说——

夜晚寒冷,寒号鸟在崖缝里冻得直打哆嗦,不停地叫着——

天气转暖,喜鹊又来劝告寒号鸟,寒号鸟却说——

大雪纷飞,崖缝里冷得像冰窖,寒号鸟重复着哀号——

可是,寒号鸟终究在夜里冻死了。

(2)思考:寒号鸟冻得直打哆嗦的时候,会怎么想?

寒号鸟想:要是 ,就 。明天我一定 。

3.思辨:你认为谁的做法是正确的?为什么?

我认为 的做法是正确的,因为 。

《寒号鸟》以寒号鸟与喜鹊的对话推进情节。教学中,教师先引导学生用“ ”画出喜鹊是怎么做、怎么说的,用“ ”画出寒号鸟是怎么做、怎么说的。接着,指导学生通过朗读,体会喜鹊关心、焦急以及劝告的语气,寒号鸟嘲讽、嫌弃和无所谓的语气,感受喜鹊的勤劳和寒号鸟的懒惰。在此基础上,将两者结合起来,开展分角色朗读,在明确的对比中,进一步体会寒号鸟的思维缺陷,而后思辨喜鹊是不是真的傻。学生知道当然不是,它是有长远的计划和积极的行动的。同时,教师给予言语支架,引导学生从寒号鸟的角度,了解寒号鸟的想法。当然,仅有横向联系是不够的,还需要纵向联系,这样才能完整了解寒号鸟的思维过程。于是,教师通过引读的方式,引导学生从寒号鸟的四次语言中,发现其不断地下决心,又不断地自食其言,终于失去了生命。

“思辨性阅读与表达”学习任务群要求“辨析态度与立场,辨别是非、善恶、美丑”等。上述案例中,经过对情节的横向、纵向联结,学生比较清晰地了解了角色的思维,最后思考“谁的做法是正确的?为什么?”也就水到渠成了。学生的观点是一致的,理由很充分,看问题的角度也很全面。比如,批评寒号鸟得过且过,批评它不接受别人善意的劝告且讽刺挖苦对方,批评它说话不算话,等等。

《坐井观天》里,小鸟与青蛙一问一答,争论天的大小,不断暴露青蛙的思维局限;《我要的是葫芦》里,种葫芦的人与邻居之间的对话,也同样显现了前者无法透过现象看到本质的局限性。教学中,可将主次人物的互动联系起来,让学生通过阅读、比较、推断等方式,复现人物隐匿的思维过程,提升自己的思维能力。

三、联结文本与生活,感知人物的思维品质

寓言、民间故事等寄寓了深刻的寓意或道理,站在不同的角度看,会有不同的启迪。本单元要求初步体会课文讲述的道理。也就是说,并不要求学生准确表述道理,而是通过生活化的语言或儿童化的叙事予以感知。这就需要在教学中联结文本与学生的生活,引导学生将文本中的角色形象与生活中的人物联系起来,用文本中的道理评价生活的方方面面,从而感受文本价值和意义。

【案例三】《坐井观天》片段

思考一:如果青蛙从井里跳了出来,他会看到什么呢?

青蛙一跳出井口,就看到了 的天。

假如青蛙从井里跳了出来,青蛙和小鸟之间又会产生怎样有趣的对话呢?

青蛙对小鸟说:“ 。”

小鸟对青蛙说:“ 。”

思考二:青蛙会不会跳出井来呢?为什么?

《坐井观天》在小鸟建议“你跳出井来看一看吧”后戛然而止,呈现一个开放性结尾。教师就此设计了两次思维练习。其一是假想青蛙从井里跳了出来,他会看到什么;其二是思辨青蛙会不会跳出井。其中,第一次思维练习强调关于天的准确认识,而且是借由青蛙的视角予以证实的。同时,综合了“一……就……”的句式练习,复现了“无边无际”的运用。紧接着,要求联想青蛙和小鸟之间会产生怎样有趣的对话,将之前随机得出的诸多寓意予以表述、运用。比如,站得高就能看得更全面,不同的角度看到的事物是不同的,接受别人诚恳、善意的劝告,等等。假如在提供“青蛙一跳出井口,就看到了 的天”之后,再提供“青蛙一跳出井口,就看到了 ”,让视角不限于天空,更能激活学生的生活经验,使其展开更具开放性的言语实践。

《课程标准》鼓励学生自由表达、充分表达,提出自己的观点,说出一两个理由。如果说第一次思维练习旨在引导学生充分表达,那第二次思维练习直指人性的局限,更具思维深度,更符合《课程标准》的要求。教学中,学生根据自己对文本的、生活的理解,各抒己见。有学生认为青蛙会跳出水井:“他只要跳出井口,就能看到天究竟有多大。这样就能证明到底谁说得对了。”有学生认为不会:“他坐在井里,已经习惯了。”交流讨论中,学生的思维能力得到进一步发展。

《寒号鸟》课后有道选做题——“你在生活中见过喜鹊或寒号鸟这样的人吗?说说他的小故事”,引导学生直接将课文与生活联结起来,既能深化理解,又能实现认知迁移。《我要的是葫芦》的教学尾声,可以讨论要是时光倒流,种葫芦的人会怎么做,为什么,从而将生活经验与文本含义紧密联系起来。如此,学以致用,用而促学,引导学生进一步感知人物的思维品质,进而触发思考,指导生活。

综上所述,本单元教学中,教师可运用联结策略,引导学生觉察人物的思维困境,了解人物的思维过程,感知人物的思维品质,经历不断地比较、推理和辨析,既了解故事内容,感受人物形象,又获得生活启迪,提升思维水平。

(浙江省桐乡市北港小学)