指向真实问题解决的小学语文跨学科主题学习

作者: 马跃齐

【摘 要】以真实问题为依托的语文跨学科主题学习,能激发学生的内驱力,引导其在多元的语文实践活动中,习得语文能力。以五年级跨学科主题学习“寻印长江”为例,可通过“自主规划学习任务,在规划中学习任务分解;真实经历实践过程,在实践中学习问题解决;实施形成性评价,在评价中凸显语文本位”,切实提升学生的语文素养。

【关键词】跨学科主题学习;任务;情境

《义务教育课程方案(2022年版)》指出,要注重培养学生在真实情境中综合运用知识解决问题的能力,用不少于10%的课时开展跨学科主题学习,强化课程协同育人功能。当下的小学语文跨学科主题学习虽然已经有了“跨”的形式,但未能较好地体现“解决真实问题”这一重要特征。只有以真实问题为依托,才能激发学生的内驱力,引导其在多元的语文实践活动中,习得语文能力。下面以五年级跨学科主题学习“寻印长江”为例,阐述如何在跨学科主题学习中凸显语文本位和实践特质。

一、自主规划学习任务,在规划中学习任务分解

(一)关注校园生活,自定真实任务

校园生活既是丰富多彩的,也是学生所熟悉的。在设计跨学科主题学习任务时,应充分利用校园生活资源,引导学生在真实的生活情境中进行学习实践。

学校25周年校庆之际,大队部提议学生用自己喜欢的方式了解校史,回顾建校历程。投票发现全班35人中有26人对校名的由来很感兴趣。为此,师生结合校徽“长江印”,共同确立了“寻印长江”这一主题。这个主题下的主任务又如何确定呢?教师让学生自己讨论,自主选择。这样,学生的内驱力被充分激发,他们的参与性明显增强。最终确定了如下具体内容。

我们是一所焕发着蓬勃生机的新学校,建校才20多年。校名取自举世闻名的中国长江,这一定承载着先辈们对学校的美好祝愿吧!是什么呢?我们的“长江”怎样才能跟中国长江一样如雷贯耳呢?让我们一起去“寻印长江”,了解长江文化,发扬长江精神,做一个真正的“长江娃”!

(二)规划学习进程,自定任务清单

“了解长江文化,发扬长江精神”的主任务怎样才能完成呢?可以从哪几个方面展开呢?为了让学生明晰任务规划,发挥主观能动性,子任务依然由学生自主讨论确定。最终,主任务被细分为四个子任务,学生在每个子任务中以不同形式开展语文实践。

1.探源长江印:收集资料,研究中国长江文化;寻访校园,了解长江校园文化。

2.追寻长江精神:理解长江精神,提炼能代表“长江精神”的关键词。

3.擦亮长江印:对照长江精神,围绕校园内的问题进行讨论,思考如何让长江精神演绎得更精彩。

4.寻印长江:小组合作汇报,展示成果。

任务分解的重要意义在于培养学生的程序性思维。程序性思维能将一件复杂的事情按几个关键节点分解为若干步骤,有序而高效地推进,提高解决问题的能力。要完成这四个子任务,学生需要阅读撰写、交流思辨,在自主探究的过程中,使听说读写融会贯通,提炼长江精神,具化长江精神,让语文核心素养在充满挑战的学习实践中得到进阶。

(三)预设成果样态,自定任务目标

让学生自设阶段性任务目标能驱动学生完成任务,所以成果的样态依然由学生自主讨论确定。学生设想了一系列多样态的成果。具体如下。

1.探源长江印:推介关于长江的美文、诗作、影视作品,制作长江文化笔记。

2.追寻长江精神:提炼出代表“长江精神”的关键词,撰写《我们的长江故事》。

3.擦亮长江印:对照长江精神,发布《长江倡议书》或根据新的理解设计长江印。

4.寻印长江:展示小组合作完成的《寻印长江》专刊。

语文跨学科主题学习任务设计应体现语文中心、多学科联动的原则,在自觉自愿的前提下,引导学生明晰探索方向。可让学生充分参与任务的规划与分解,这对提高他们的问题解决能力有着重要的意义。

二、真实经历实践过程,在实践中学习问题解决

(一)培养提出高质量问题的能力

在真实情境、真实问题的引领下,学生会围绕学习主题与任务去发问、去探索。比如,任务导入环节设置的情境能够自然激发学生关联学校文化与中国文化,自主发问:中国的长江究竟有哪些特质呢?我们应该到哪里去了解长江呢?学校为什么取名为“长江”?这暗含着怎样的情怀呢?……从浅表的知识性问题到呈现个人思考的理解性问题,学生的提问不断深入。全班学生行动起来,到图书馆找资料阅读,回家后搜索视频观看,去博物馆了解文物,俨然成了长江文化专家。在探索中,学生将零碎的知识整合起来,形成良好的认知结构,加深对学校文化的理解。

(二)锻炼解决真实问题的能力

解决跨学科主题学习中出现的困难,是让学习真实发生的关键。比如,在了解长江文化后,有一个小组发现,长江西起于青藏高原腹地,最后流入东海。发端于雪山的涓涓细流,为什么会成为奔腾不息的滚滚大江呢?为此,他们请教了科学教师。经过专业的指导,他们终于对“百川归海、奔腾不息”有了深刻的感悟。还有小组用另一种学科融合的方式展示自己的学习体验:请音乐教师帮忙选择合适的背景音乐,配乐朗诵《长江之歌》等与长江文化有关的诗词来歌颂长江文化。如此,学生从语文跨出去,进行大量阅读,梳理与探究相关信息,借助音乐、地理等学科知识,对长江文化有了更深入的理解,真正做到了用其他学科知识来反哺语文学习。不难看到,问题解决的路径是学生自主摸索与选择的,他们解决问题的方式是丰富而有创意的。

(三)生成改变现实生活的能力

学生在解决真实问题的同时,逐渐萌生了改变生活的想法。比如,在了解了长江文化与校园文化后,学生提炼出了代表“长江精神”的关键词:“奔流不息、勇往直前”“百川归海、大气包容”……紧扣这些关键词,对照现有的校训“与健康为友,与知识为友,更与荣誉为友”,大家发现这似乎与“长江精神”不太匹配,与他们自主研究的结果产生矛盾。经过讨论,他们决定写一份《长江校训修订建议书》,委派代表递交校长,希望通过更贴切的校训,让大家共同探究得出的“长江精神”得到真正的回应与践行。

在跨学科主题学习中,受到这样的自主性任务驱动,学生的文化赓续意识得到强化。他们真正参与知识的建构。在这个过程中,他们对校园文化的认知变得更丰厚,有了一份推动校园文化传承的使命感。如果说教育的核心目的是培育学生的适应性能力,即能够在不同情境中灵活地、创造性地应用学到的知识和技能,那么基于真实问题解决的语文跨学科主题学习就能实现这样的目的。

三、实施形成性评价,在评价中凸显语文本位

语文跨学科主题学习的目标是让学生更好地学习语文,在真实的问题解决中灵活地运用知识和能力,从而切实提高学生的语文核心素养。为了确保取得这样的实效,及时跟进评价是必不可少的。明确的评价指标能导引学生的学习,助推学生的自主探究。

(一)设置评价量规,立起学习航标

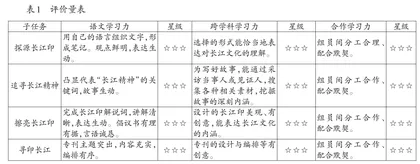

评价可从语文学习力、跨学科学习力和合作学习力几个维度开展(如表1)。

可以看到,这张评价量表以语文学习为本,鼓励学生用跨学科的方式,用整合性思维开展学习。

评价量表在全班的任务规划完成后,由教师设计并分发给每一个学生,同时做好相应的解释。这样做的根本意图在于设置标准,以终为始,引导学生努力朝目的地迈进,明确了学生需要提供的学习成果。

(二)丰富评价形式,丰厚学习体验

在每个子任务完成后,学生在小组内交流,完成互评,然后选出优秀的成果,联动线上与线下进行展示。比如,完成第一个子任务“探源长江印”后,各小组选出优秀的长江文化笔记上墙并形成专栏,合作配乐诗朗诵等被录成视频公布在班级公众号上。公众号上的留言可作为评价的重要参考。这样做,既宣传了学校的长江精神,又激发了学生的学习热情。

本次语文跨学科主题学习立足语文本位,融通多学科内容,让学生在真实情境中自主地探索问题、思考对策、提升能力,培养学生的语文核心素养。可以说,这样的语文跨学科主题学习是综合育人的重要途径。

参考文献:

[1]郭华.跨学科主题学习:是什么?怎么做?[M]. 北京:教育科学出版社,2023.

[2] 徐鹏.跨学科主题学习设计与实施:小学语文[M]. 北京:教育科学出版社,2023.

[3]布兰思福特.人是如何学习的:大脑、心理、经验及学校(扩展版)[M].程可拉,孙亚玲,王旭卿,译.上海:华东师范大学出版社,2012.

[4]杜蒙,艾斯坦斯,贝纳维德.学习的本质:以研究启迪实践[M].杨刚,等译.北京:教育科学出版社,2020.

[5]郭华.跨学科主题学习:提升育人质量的一条新路径[J].人民教育,2023(2):25-27.

(浙江省杭州长江实验小学)