让学生习得“带着问题默读”的阅读方法

作者: 夏玲玲

【摘 要】“带着问题默读”是学生与文本对话的重要方式。教师要统整把握这一阅读方法:联结已有经验,确定学习起点;立足“交流平台”,把握学习方向;化问题为方法,铺设学习路径。同时,教师要优选策略,指导学生习得这一阅读方法:依托问题链和示意图,创设问题情境,保持默读的专注度;依托助学单和“有声思维”,培养问题意识,推进默读的深度;依托适宜的表达支架,理清答题思路,提升默读的效度。

【关键词】带着问题默读;阅读方法;统整把握;教学策略

“带着问题默读”是指边默读边思考,并针对默读中出现的问题及时更换阅读策略,调整阅读速度,完成意义建构的一种阅读方法。对小学生而言,这是与文本对话的重要方式。

统编教材三年级上册第八单元的语文要素是“学习带着问题默读,理解课文的意思”。该要素明确指向默读方法的掌握,对提高中年级学生的阅读能力有着十分重要的意义。教师应从具体的学情出发,优选教学策略,让学生初步习得“带着问题默读”的阅读方法。

一、“带着问题默读”的统整把握

(一)联结已有经验,确定学习起点

三年级学生对“带着问题默读”的阅读方法并不陌生。他们通过课堂阅读实践活动,已累积不少经验,这些经验构成了本单元学习的起点。学生从二年级上册第七、八单元起学习不出声地阅读,从二年级下册第八单元起学习默读的时候不指读。经过一年的学习,绝大多数学生在默读时能做到不出声、不指读,遇到不明白的、有意思的地方会回过头去多读几遍。三年级上册在第一至第七单元安排了五次衔接性的默读练习。学生在默读课文时关注主人公的主要经历,定向提取信息,积累了一些“带着问题默读”的零散经验,如默读时要想想文章的主要内容,要边读边圈画出和问题相关的词句。

(二)立足“交流平台”,把握学习方向

本单元“交流平台”将“带着问题默读”这一无形的阅读方法有形化、具体化。正确解读“交流平台”的内容,针对性地制订单元核心学习目标,能帮助教师正确把握学生学习的方向。

“默读的时候不要发出声音,也尽量不要用手指着读,否则会影响阅读速度”整合了第一学段的阅读要求,是“带着问题默读”的基础。如果学生已经达到这一要求,教师就没必要将其列为单元核心学习目标。

“我默读时,会随时把不认识的字、不理解的词语画出来,读完后再想办法弄清楚它们的意思”提出了初次默读一篇文章的要求,强调不要打断默读过程,影响默读速度。在以往,这个要求是学生在教师的分步指导下达成的;在本单元,这个要求却是学生通过自我监控主动达成的。教师可联结三年级上册第二单元的语文要素“运用多种方法理解难懂的词语”,将这一要求列为学生可自主达成的单元核心学习目标。

“默读时,带着问题边读边思考,能帮助我理解内容。没读懂的地方我会标记出来,联系上下文进一步思考,或者向别人请教”提示了“带着问题默读”的作用及在默读中解惑的方法,重在培养学生的问题意识。这是本单元的学习难点,教师要将其列为单元核心学习目标,在教学中重点突破。

基于以上分析,可制订便于对照、导引、评价的单元核心学习目标:(1)默读时能随时圈出不认识的字和不理解的词,读完后能主动运用多种方法理解难懂的词语;(2)默读时能边思考问题边圈画相关词句,标记出有疑之处;(3)尝试通过联系上下文或向别人请教等方法自主解决默读时产生的疑问。

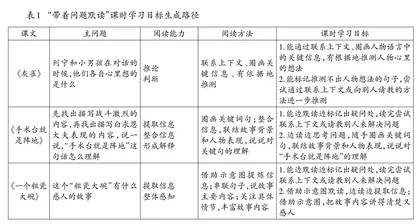

(三)化问题为方法,铺设学习路径

深入单元的助学系统,就会找到达成本单元核心学习目标的学习路径。这条路径主要隐含在本单元的三个主问题中(见表1)。怎样让学习路径从“模糊”变为“清晰”呢?先参照被广泛认同的国内外阅读能力框架体系,找到与问题对应的阅读能力,再根据能力选择适宜的阅读方法。这些阅读方法正是学生解决问题、达成单元核心学习目标的路径。如《灰雀》一课,与问题对应的阅读能力是推论与判断,根据文本特点,可把第二、三条单元核心学习目标融入相应的阅读方法,生成课时学习目标。表1呈现了课时学习目标生成的具体路径,为教师的教和学生的学指明了方向。

《手术台就是阵地》原来的主问题是“找出描写战斗激烈的内容,说一说,对‘手术台就是阵地’这句话怎么理解”,其中两个学习任务之间的逻辑跨度有些大。只找出描写战斗激烈的句子,学生并不能理解白求恩的话;必须找出描写白求恩表现的句子,把两组句子联系起来读,学生才能深刻理解白求恩说的话。教师可适度改造问题,在中间增加一句话,变成“先找出描写战斗激烈的内容,再找出描写白求恩大夫表现的内容”,帮助学生从源头上扫清学习障碍。

二、“带着问题默读”的教学策略

“带着问题默读”中的“问题”是默读方法生成的土壤,是理解课文意思的钥匙。教师应该依据课时学习目标,围绕“问题”展开阅读实践活动,让学生在思考与解决问题的过程中,习得默读方法,理解课文内容。

(一)依托问题链和示意图,创设问题情境,保持默读的专注度

“带着问题默读”是一种高度自律的个性化阅读行为,其成功实施的前提是保持专注。本单元的三个主问题表述简练抽象,如果直接抛给学生,学生会摸不透思考方向,无法专心阅读,方法习得也就无从谈起了。教师要依据文本语境和具体学情,根据主问题设计几个有梯度的问题,形成一条具有逻辑关系的驱动性问题链,创设一个真实的问题情境,让编者的问题内化成学生自己的问题,充分激发学生的认知需求,使其在默读中时刻保持专注的状态。如可将《灰雀》的主问题“列宁和小男孩在对话的时候,他们各自心里想的是什么”化为这样的问题链。

1.读了故事结尾,大家都认为列宁知道是男孩捉走了灰雀,你们是怎么发现的?默读第3~10自然段,找到你的线索,用“○”画出来。

2.找到线索的同时,是不是猜到了列宁心里的想法?有兴趣和大家交流一下吗?用横线画出列宁的语言,联系上下文,一边默读一边猜测。

3.小男孩心里是怎么想的呢?运用刚才的方法推测一下吧。

4.你能根据人物心里的想法去揣摩人物说话的语气吗?尝试给第3~10自然段中没有提示语的句子添加提示语,然后和同桌分角色朗读人物的对话。

问题1揪出隐含线索,为推测心理活动蓄势;问题2激发推测兴趣,教给边读边想的方法;问题3指向运用方法继续推测;问题4要求根据心理活动揣摩说话语气,凸显默读方法的实用性。教师以探知人物心理活动为主线,创设真实的问题情境,引导学生积极展开言语实践活动,让默读与思考相生相长,让情感与语言相伴相生。

学生厌倦机械、刻板的学习方式。如果支撑默读进程的是一连串的问题,他们的学习热情会马上耗尽。教师要给主问题配上形式多样的示意图,如鱼骨图、括号图、气泡图……把文字变成一张张故事地图,丰富读法运用的环境,盘活整条问题链。配套的示意图可以自行设计,也可以有效利用《语文作业本》上的图式。图1[1]形式简明,功能性极强。可引导学生边默读边画出描写粗瓷大碗的四处语言,提炼关键信息,把故事的主要内容说清楚;也可引导学生借助图1,聚焦令人感动的情节,把故事讲得清楚又感人,深刻体会赵一曼同志的崇高品质。

(二)依托助学单和“有声思维”,培养问题意识,推进默读的深度

《义务教育语文课程标准(2022年版)》主张开展思辨性语文实践活动:“在日常学习和生活中,主动记录、整理、交流自己发现的问题和思考,学习辨析、质疑、提问等方法。”[2]本单元的编排很好地体现了这一理念,鼓励学生标记出没读懂的地方,并通过联系上下文或请教他人的方法来解决问题,重在培养学生的问题意识,拓展默读的深度。本单元的学习难点主要体现在两方面:一是发现问题和解决问题的过程难以推进;二是联系上下文思考问题的默读过程抽象隐秘,难以呈现。

可以依托流程化的助学单来推进发现问题和解决问题的过程。助学单凸显问题的提出、解决的策略、对问题的最终思考这几个元素,给学生的学习提供了支点,将思维的空间、探究的时间留给学生。建议这样使用助学单:学生自主学习,深入默读课文,发现问题并尝试解决;小组分享,借助助学单分享自己发现问题、解决问题的经过;集体交流,聚焦大家共同关注的问题,发现不同的思维角度。助学单促进学生深入默读并理解课文内容,有效培养了学生的问题意识,拓展了学生思维的深度和广度。

可以依托“有声思维”,让联系上下文思考问题的默读过程可视化。“有声思维”是指读者用有声语言描述阅读时作出的内部认知和元认知决定,有助于学生建立阅读理解策略的模型。建议这样展开学习活动:教师用明白晓畅的语言为学生示范,让学生感知“联系上下文思考问题”的有声思维模式;为学生提供语言菜单,供学生自行选用;引导学生交流听了以后的收获,总结“联系上下文思考问题”的学习经验。

在《灰雀》一课的学习中,有个学生这样说道:“我读到列宁对灰雀说‘你好!灰雀,昨天你到哪儿去了?’时产生一个问题。灰雀不会说话,列宁为什么要问它呢?我又回过头读了课文前面的内容,发现列宁很喜欢灰雀。灰雀不见了,他很着急、很担心,现在看到它好好的,就很开心地和它打招呼。”来自学生的真实鲜活的阅读经历,比教师的指导更能深入人心,更容易被其他学生所接受。“有声思维”让默读方法的习得过程变得清晰可见,让学生成为更有经验的阅读者。

(三)依托适宜的表达支架,理清答题思路,提升默读的效度

“交流平台”凸显了默读方法的运用,并没有强调默读结果的交流,这并不是说可以忽略默读结果的交流。在这里,默读结果指学生用口头或书面语言对主问题进行回答。默读结果的交流,能让学生体会到他人对同一问题不同的想法和对同一想法多样化的表达,增进学生对课文内容的理解,丰富学生思考问题的视角,锤炼学生的思维能力;也能让教师了解学生的阅读收获,反思阅读方法的运用是否合适,阅读活动的安排是否合理。教师要为学生提供适宜的表达支架,帮助学生理清答题思路,归整零散的语言,梳理凌乱的思维,努力提高学生语言表达的质量,真正提升“带着问题默读”这一阅读方法使用的效度。

从表1可知,不同的问题指向的阅读能力不同,用到的阅读方法不同,那么其交流的形式自然也不同。教师要针对不同的问题以及学生的阅读能力和表达水平,灵活设计表达支架,帮助学生梳理语言,统整思维(见表2)。为发挥表达支架对默读过程的引领作用,还要合理把握表达支架的呈现时机,要在使用中体现差异性,充分发挥其对表达的辅助作用,避免其对表达的限制与束缚。

在学生交流对问题的思考时,教师还可以给学生提供“倾听和分享”支架,以问题引路,引导学生倾听不同的表达,关注独特的表达,反思自己的阅读过程,让学生完善对“带着问题默读”这一阅读方法的建构。

“带着问题默读”的习得能为今后学习其他语文要素打下扎实的基础。要真正掌握这一阅读方法,仅靠一个单元的教学,是远远不够的。教师要善于把这一要素同其他语文要素有机融合,渗透在日常的语文教学中,让学生真正学会“带着问题默读”,并将其内化成一种阅读习惯。

参考文献:

[1]浙江省教育厅教研室.语文作业本:三年级上[M].杭州:浙江教育出版社,2020.

[2]中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准(2022年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2022.

(浙江省舟山市岱山实验学校)