想象类习作教学的突破与转向

作者: 沈玲琴

【摘 要】统编教材非常重视想象类习作,意在培养学生的想象力,发展学生的创造性思维。在习作指导中,教师应充分立足学生本位,从“想象力如何生发”“想象类习作如何写”“想象类习作样式如何创新”三个方面逐层突破,让想象类习作教学由“放任自流”转向“链接赋力”,由“缺少支撑”转向“支架助力”,由“单一载体”转向“媒介借力”,层层破解习作困境,有效提升学生的想象力、创造力和表达力。

【关键词】想象类习作;突破;转向

《义务教育语文课程标准(2022年版)》强调,“积极观察、感知生活,发展联想和想象,激发创造潜能,丰富语言经验,培养语言直觉,提高语言表现力和创造力,提高形象思维能力”。可见“想象”和“思维”是密不可分的,而想象类习作对于激发学生的创造性思维起着不可忽视的作用。

统编教材也非常重视想象类习作,大幅度增加了此类习作的数量,且体系完整,层次分明,意在培养学生的想象力、创造力。反观学生习作,呈现诸多问题:想象单一,表达随意,缺乏新意,等等。究其原因,可能是教师没有给予学生创作的抓手。教师应立足学生本位,从“想象力如何生发”“想象类习作如何写”“想象类习作样式如何创新”三个方面逐层突破,实现想象类习作教学的应然转向。

一、构想突破:由“放任自流”转向“链接赋力”

写想象类习作,激活认知是首要任务。很多时候,习作课堂是热闹的,但教师只是让学生自由、大胆地想象,却忽略了想象思维的培养与方法的指导,让学生变得胡思乱想,陷入瓶颈期。因此,在教学中,教师应链接多元素材,发展学生的想象思维,培养学生的创造能力。

(一)链接生活,让想象更丰盈

想象源于生活,又高于生活。统编教材中的想象类习作从不同角度要求学生创编故事,习作要素与生活紧密相关。可见,学生的想象需要在一定情境下生发。在习作指导时,教师需通过链接生活、创设情境、丰富认知来唤醒学生的体验,促其展开想象。

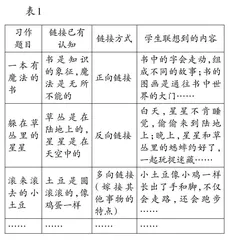

如三年级下册第五单元习作《奇妙的想象》,要求学生写一个想象故事。教材给出了许多题目。习作指导时,教师需在这些题目与学生生活之间建立联结点,以此打开学生的想象之门(如表1)。

通过不同的方式链接生活,学生的思路被打开了,一个个有创意的想法在学生的想象中诞生了。生活,是丰富想象力的“源头”。因此,教师要有意识地接轨学生的生活,寻找他们的生活阅历与想象主题之间的交集,激发学生想象的热情。

(二)链接文本,让想象更奇妙

激发想象思维是让想象变得奇妙的关键所在。如何才能训练学生的想象思维?教材提供了许多策略与方法,教师应立足单元整体,链接文本,为学生的想象搭建从“丰盈”走向“奇妙”的通道。

以三年级上册第三单元习作《我来编童话》为例,教师以教材作为“基石”,引导学生梳理出隐藏其中的想象之法。(1)反复式:《卖火柴的小女孩》中,小女孩四次擦燃火柴,看到了火炉、烤鹅、圣诞树和奶奶,在相似的情节中联想到了不同的内容。(2)承接式:《那一定会很好》中,从一粒种子到大树、手推车、椅子,最后到木地板,这样的联想紧扣事物的特性,一环套一环。(3)遇险式:《在牛肚子里旅行》中,按照“遇险—化险—脱险”的流程,层层推进,展开想象。(4)悬念式:《一块奶酪》中,设置了“奶酪渣如何处理”的问题,给人出乎意料的惊喜。

可见,想象需要借助丰富的思维方式来激发。在单元学习与习作指导时,教师应当让想象思维的训练贯穿单元始终,这样才能让学生展开奇妙的想象。

(三)链接资源,让想象更合理

想象类习作不能因为插上“想象”的翅膀而自由放飞。任何想象都得建立在对写作对象科学认知的基础上。因此,教师应链接资源,引导学生科学、合理地想象。

如四年级下册第二单元习作《我的奇思妙想》,要求学生把自己想发明的东西写清楚。如何让学生的发明既符合当下所需,又紧扣“奇”和“妙”呢?教师可以按图1的流程操作。

在这一过程中,教师需关注两点:一是坚持事物的基本功能,如在设置未来书包的功能时,它服务学习的功能是不变的;二是新功能的开发需具有一定的科学性,不能胡编乱造。这些都需要资料的辅助。

当然,不同的想象类习作所需的资料不同,链接的时机也不同。如教学四年级下册第八单元习作《故事新编》时,教师发现大部分学生陷入了“龟兔赛跑”的思维定式中,他们笔下的故事情节大同小异。此时,教师巧妙地链接各种道具,如“宝葫芦”“风火轮”等,这样故事情节就有意思多了。在学生的构想陷入困境时,适时链接资源,可让想象既合理,又奇妙。

二、表达突破:由“缺少支撑”转向“支架助力”

很多教师在“如何激发想象力”这一点上做足了功夫,认为接下来的写作水到渠成了,便放任学生自由发挥。然而,学生在真正落笔时,缺少方法、技巧的支撑,或是表达不清,或是写不具体,或是缺少趣味。为了突破这一困境,教师可以通过支架助力,注重方法指导,让学生明晰表达路径,提升言语能力。

(一)词串导向,步步深入写完整

“词串导向”是指在有一定关联的词串(如表示“时间、地点、人物、起因、经过、结果”六要素的词串、表示时间的词串)的引导下,一步步把故事写完整。

如三年级上册第三单元习作《我来编童话》给出了三组词串。习作指导中,教师引导学生发现词串支架背后的“秘密”,即第一串是故事的角色,第二串是故事发生的时间,第三串是故事发生的地点。教师在此基础上增补故事的起因,完善词串支架(如图2)。学生也能据此组建自己写作时的词串支架。

生1:孔雀—冬天—森林服装店。冬天,孔雀的森林服装店开业了……

生2:国王、公主、玫瑰花—春天—小河边。春天,国王和公主来到小河边春游,听到美丽的玫瑰花在哭泣……

在词串支架的助力下,学生能按照事情的发展变化,一步一步写下去,做到有序完整地表达。

(二)图式理序,布局谋篇写清楚

统编教材的习作板块有许多图表、提纲等,引导学生激活表达思维,理清写作思路,进而把故事写清楚。在实际教学中,教师可以在教材的基础上,开发更多不同形式的图式支架,鼓励学生自主绘制,布局谋篇,写清楚每一部分的内容。

如教学四年级上册第四单元习作《我和____过一天》时,为了帮助学生理清“你和谁过一天?他有什么特点?你们是如何相遇的?这一天里你们一起做了什么事?”这一条习作之脉,教师可以设置流程图(如图3),让学生参考、绘制。在流程图的辅助下,学生自然就能写清楚故事的经过了。

再如五年级上册第四单元习作《二十年后的家乡》,要求学生按照自己编写的习作提纲分段叙述,把重点部分写具体。在写具体之前,教师应着重指导学生列好提纲。教师在教材给出提纲的基础上,提供多种范式,供学生选择、参考。学生借助提纲确定重点部分写哪几个方面的变化,以此解决习作布局难点,为后续的写具体做好准备。

在不同形式的图式支架的助力下,学生既搭好了习作的整体框架,又能把过程写清楚。

(三)问题启思,紧扣要点写具体

统编教材中的习作大多围绕“写什么?怎么写?怎么评?”进行编排,教材也会提出一些启发性问题,帮助学生打开习作思路。但仅有问题是不够的,学生只能确定习作的大致框架。因此,在动笔前,教师还需再次细化主问题,并适时追问、补充,形成问题导写支架,助力学生把重点部分写具体。

如六年级上册第一单元习作《变形记》的写作范围相对宽泛。学生对于变形之后的经历往往会有丰富的、充满个性的想象,但在写的时候容易出现主次不分、记流水账的现象。此时,教师就需要引导学生对“变形之后可能会发生什么?”这一主问题进行细化(如图4)。

教师通过一系列子问题,引导学生聚焦“最奇特的经历”,深入思考,从而把变形后的经历写清楚,把重点部分写具体。可见,问题导写支架需根据习作特点,立足学生情况来设置,帮助学生找准重点部分,在层层细化中落实写具体的习作目标。

(四)范例习法,活化迁移增趣味

很多教师在习作指导中尝试“先试后导”,这样做的目的是不限制学生的思路,在后续的习作评价中引入范例,给学生一个支架。如何优化“范例支架”?教师需要针对学生表达的不足之处,筛选出合适的片段,引导学生对比阅读,发现写作技巧,如特点的叠加、剧情的反转、细节的描写等,实现理想的“迁移”效果。

如教学三年级下册第五单元习作《奇妙的想象》时,学生能够完整地写一个想象故事,但是大部分习作趣味不够。此时,教师引入本单元的习作例文《一支铅笔的梦想》的第二自然段,让学生体会“写得有趣的地方”。学生自然会发现“溜、萌、开”这些动词把铅笔写活了,也会发现文章用了一问一答的方式,还会发现两个“多么”写出了铅笔的心情……在体会交流后,学生尝试在自己的习作中增加这些有趣的表达,故事自然就变得奇妙了。

三、样式突破:由“单一载体”转向“媒介借力”

《义务教育语文课程标准(2022年版)》指出:“能借助不同媒介表达自己的见闻和感受,学习发现美、表现美和创造美,形成健康的审美情趣。”而常规化的习作样式,在一定程度上束缚了学生的想象力与创造力。因此,教师需借力媒介,激发学生的创新因子,丰富想象类习作的内涵。

(一)图文相衬,激活创新思维

图文相衬是指学生根据自己完成的想象类习作,配上个性图画,以图促改,最终以图文并茂的样式展示自己的习作。如学生完成《我的奇思妙想》的草稿后,绘制草图,教师适当指导。在配图的过程中,学生会发现习作中表述不合理的地方,或是内容的创新性还不够,通过图画反观习作,从而找到修改点,使习作中既有合理的想象,又有创新的地方(如图5)。

(二)佳作接龙,激发创意表达

佳作接龙是指以小组为单位,进行同一篇想象类作文的接龙创作,同时后面的学生可以对前面学生的作品进行适当修改。如在学生学写五年级下册第六单元习作《神奇的探险之旅》后,教师可以让学生组建不同的探险小队,接龙完成一篇探险类习作(如表2),意在集团队智慧,让情节更曲折。最后,每组的习作以“美文推送”的方式分享在班级群内。在评论的激励下,学生表达的欲望更强烈了。当然,团队协“作”的题材除了单元习作,还可以由学生自选,使其在多向思维的碰撞中,生成创意表达。

(三)文集汇编,激励创作热情

文集汇编是指在每一次想象类习作完成后,通过师生共评,推选优秀习作,汇编成一本文集,以此激励学生的创作热情。如教学六年级下册第五单元习作《插上科学的翅膀飞》时,在每个学生完成习作后,教师让他们以小组为单位,从“故事是否奇特、是否令人信服” 这两个角度进行评价,推选出符合此标准的习作。对于作品未入选的学生,教师可以鼓励他们根据反馈意见认真修改,争取入选。最终按想象的不同角度编排目录,将习作整理成集。这不仅是一个展示学生成果的机会,也是一个促进学生互评互改的过程,能激励学生持续生成创作的动力。

综上所述,教师在开展想象类习作指导时,应充分立足学生本位,通过“链接赋力”“支架助力”和“媒介借力”,突破习作教学的困境,切实提升学生的想象力、创造力和表达力。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准(2022年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2022.

[2]李丽萍.想象:让习作妙笔生花:统编教材中想象类习作的解读与教学策略[J].小学语文教师,2020(12):4-8.

[3]陆苗.激发想象动力 提升有趣指数:习作《这样想象真有趣》教学谈[J].教学月刊·小学版(语文),2020(6):21-23.

(浙江省嘉兴市海盐县向阳小学)