指向学段能力进阶的小学对话教学

作者: 臧琴

【摘 要】开展对话教学,能揭秘写人叙事类作品的密码,培育学生的语言运用能力,提升其核心素养。教师要参照课标,依据对话要素,梳理出小学每个学段的对话教学要求。具体而言,第一学段,识其“形”,重视练习与体会;第二学段,活其“用”,突出理解与感受;第三学段,得其“法”,走向深入与创新。

【关键词】对话教学;学段能力;语言运用

对话,即两个或更多的人之间进行语言交流,是写人叙事类作品中普遍存在的语言现象。对话在文学创作中起着重要的作用。从刻画人物来看,对话能展现人物的性格,表现人物的内心;从叙事表达来看,对话能推动情节发展,凸显作品主题。因此,实施精准、适宜的对话教学,是揭秘写人叙事类作品密码的重要途径。

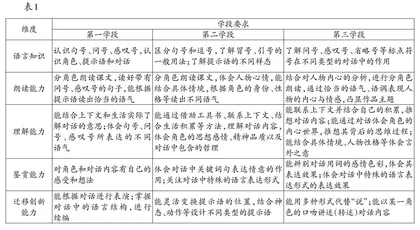

参照《义务教育语文课程标准(2022年版)》的学段要求,依据对话要素,从语言知识、朗读能力、理解能力、鉴赏能力和迁移创新能力五个维度着手,可梳理出小学每个学段的对话教学要求(如表1),使学生的语用能力科学进阶。

一、第一学段:识其“形”,重视练习与体会

第一学段是语文学习的起始阶段,旨在引导学生认识对话的语言形式,区分其构成要素。除此之外,还应关注什么呢?从语言运用的角度来说,使学生能够依托文本展开类似真实情境中的自然的对话,是对话教学的应有之义。从课后习题的编排来看,统编教材安排了近20次类似“分角色朗读课文”“读好对话”“朗读课文,注意对话的语气”等对话朗读练习。因此,第一学段对话教学的重点可以确立为:初步了解对话,重视分角色朗读练习及语气的把握与体会。

(一)了解角色,初识对话

一年级上册的《雨点儿》是统编教材中第一篇出现对话的课文,它在课后练习中首次提出了“分角色朗读课文”的教学要求。其实在这篇课文之前,教材已经在“和大人一起读”栏目中安排了《小白兔和小灰兔》《小松鼠找花生》等含有对话的童话,所以学生对“对话”这一语言形式并不陌生。教师教学时,可让学生先朗读含有对话的段落,接着询问学生:“这里是谁和谁在说话呢?”相机板贴大雨点儿和小雨点儿的图画,讲解“角色”这一概念,并运用反复追问的方式让学生明白,故事中有两个角色,一个是大雨点儿,另一个是小雨点儿,进而指出像这样不同角色之间的谈话就叫“对话”。随后,让学生用不同的符号分别标出大雨点儿和小雨点儿说的话,由此发现,“问”“答”“说”有提示语言的作用。最后,学生通过师生合作读、指名读、同桌互读、男女生对读等方式,多次练习“分角色朗读”,初步感受“对话”及“分角色朗读”。

(二)找到抓手,读出语气

朗读对话应读出语气。第一学段的学生年龄小、理解能力弱,要想读出恰当的语气,必须找到相关抓手。

1.对比体会,区分标点

第一学段教材中有不少童话、寓言。这些课文在塑造人物形象时,往往会借助语气词和标点来突出其强烈的语气,从而凸显其鲜明的个性。二年级上册《坐井观天》一课中,同时出现了“呀”“吗”“哪”“吧”等语气词,以及陈述句、反问句、感叹句等多个语言句式,并在课后习题中要求学生读好这些语句。为落实这一教学要求,教师可以将反问句和感叹句改为陈述句,让学生进行对比。比如,可将“天不过井口那么大,还用飞那么远吗”改为“天不过井口那么大,不用飞那么远”,让学生对比朗读,感受青蛙对小鸟“飞那么远”的强烈质疑。朗读时,可突出“不过”“那么远”等词语,句末语气词“吗”的语调则可稍稍上扬,以读出反问的语气。

2.紧扣提示语,揣摩语气

提示语能够提示人物说话的语气。以二年级下册为例,《小马过河》中松鼠看见小马要过河时的“大叫”,以及《青蛙卖泥塘》中青蛙的“吆喝”,都是非常典型的提示语。语文园地五还在“字词句运用”板块专门安排了专项练习,让学生关注句子中的提示语。其中,“连蹦带跳”是动作,“难为情”是心理感受,“和颜悦色”则是神态。教学时,教师可引导学生结合生活经验,分别读出高兴、羞愧以及亲切的语气。

3.观察插图,找关键词

除了关注标点和提示语,学生还可以借助插图揣摩语气。《小马过河》中配了三幅插图。教学时,教师可引导学生观察插图中角色的动作、神态,揣摩其心理活动。以文中第二幅插图为例,图中小松鼠看到小马准备过河时伸出双臂阻拦,学生可推测出它内心的紧张、着急,这一点还可以从对话时两次运用感叹号,连续喊两次“别过河”中得到验证。不难看出,对话中有些关键词语也对故事中角色的语气作了提示,在对话教学时可多加留意。

(三)尊重个性,交流感受

理解对话内容是对话教学的基础。教师应尊重学生个性化的理解与感受,鼓励其在班内交流。以《小马过河》一课的教学为例。故事一开始,老马就说小马“已经长大了”。这里的“长大”更多是指身体上的长大。但小马真的长大了吗?对此,学生可能会有不同的见解。有的学生认为,小马不爱思考,遇事喜欢问别人,没有主见,这时它并没有“长大”。后来经历“过河”一事,小马懂得了道理,才真的“长大”了。也有学生认为,文中的小马在很多方面都“长大”了:它体贴父母,欣然接受妈妈“送麦子到磨坊”的任务;它懂礼貌,在求助老牛的时候,用上了“请”“您”等礼貌用语;它诚实,没有完成妈妈的任务也不辩解,而是如实说明情况。学生的答案是什么并不重要,重要的是要引导学生积极参与讨论,让他们说出自己对角色或对对话内容的独特见解。

(四)建构模型,演绎故事

分角色表演是第一学段学生喜闻乐见的学习方式,容易唤起学生的学习热情。分角色表演是对分角色朗读的进阶,要求学生不仅能记住对话内容,还要了解人物说话时的语气、动作、表情,并将其以自然的状态呈现出来。在分角色表演的过程中,学生能全身心地融入情境,化身角色,体验角色的情感,感受故事的主题。有些童话和寓言还采用了“反复”结构,分角色表演能促进学生更好地掌握语言表达形式与故事结构。

《青蛙卖泥塘》在故事一开始就详细描写了青蛙向老牛、野鸭卖泥塘时的对话,但后来青蛙向小鸟、蝴蝶等小动物卖泥塘时,小动物们所提的建议却只用一句话带过,并未详写,这就为分角色表演和续编故事提供了空间。教师可先引导学生反复练读青蛙和小动物们的对话,建构起“吆喝”和“建议”的语言模型。在学生表演完青蛙向老牛、野鸭卖泥塘的情节后,教师顺势引出向小鸟、蝴蝶、小兔等小动物卖泥塘的学习任务,让学生进一步想象:“青蛙还会向谁卖泥塘?它们是怎么说的?”有了可参考的语言模型,学生能按照先说泥塘优点,再说泥塘缺点的顺序续编故事,并用上“不过、就是、但是、可是”等词语,感受青蛙愿意听取意见,用劳动改善生活,体会童话故事中的“反复”结构。

二、第二学段:活其“用”,突出理解与感受

经过前两年的学习,学生对对话有了充分的感知。特别是对那些提示语在前的表达形式,学生已经非常熟悉了;对于如何读出语气,他们也掌握了一些技巧。第二学段的教学内容进一步强化了语言的实践运用,要求学生掌握不同位置及不同类型的提示语的运用方法,阅读理解能力的培养与提升也成为重要的教学目标。因此,教师在教学中应进一步重视学生对对话内容的理解与感受。

(一)多维联系,读好对话

1.紧扣身份与性格

描写人物时,优秀的作家往往是“贴着人物写”的。因此,要想读好对话,也必须“贴”着角色,以声传情,将角色的内心用声音演绎出来。这里的“贴”至少要包含两点内容:一是贴着角色身份读。不同角色的声线不同,老虎低沉,狐狸尖细,读小猪的话时,则最好加上适当的鼻鼾声;不同年龄的角色的语速也不同,长者慢,幼者快,中青年平。二是贴着角色性格读。老牛性格沉稳,语速、语调宜慢;小马性格活泼,语气宜轻快。以三年级下册《慢性子裁缝和急性子顾客》一课为例,故事开头便是顾客的一段话。这段话有一百多字,内容较为丰富,充分体现了他的“急性子”。基于这样的性格特点,读这段话时语速要快,即使其中有问句,也不必停顿。而读裁缝的回答时,语速要慢,语气要平稳。尤其是提示语在语句中间时,或者读到话语中的标点时,停顿要充分,以表现其“慢性子”。读对话时,只有像这样紧扣角色的身份与性格,才能读什么角色像什么角色。

2.观照语境

语境即对话产生的情境。这里所说的语境既指语言性语境,即上下文,也指非语言性语境,比如对话主体之间的关系、周边的环境等。教学时,教师应观照语境,联系上下文和对话时角色所处的环境,将对话置于一个相对完整的系统中,从而使视角更为全面。

以三年级下册《漏》一课为例。故事开始时,老虎和贼听到了老公公和老婆婆的一段对话。这段对话中未出现提示语气语调的词句,所以教师不妨引导学生回到语境中。在一个下着蒙蒙小雨的晚上,听到异响的老公公说:“好像有什么声音在响?”从“好像”一词可以看出老公公语气中的不确定。朗读时可以用读后停顿的方式进行强调,同时辅以侧耳倾听的动作。教师可引导学生结合生活体验揣摩语气:既然听到了异响,他心中应该是有顾虑或者害怕的,因而声音宜低、慢。老婆婆的回答则显得大大咧咧、漫不经心,连趴在驴圈里的老虎和蹲在屋顶上的贼都听见了,因此语调可适当高些。

(二)品析玩味,读懂对话

对话是人物间的语言交流。优秀的作家,他的语言往往是克制的,这种克制也体现在对人物语言的描写上。这就给对话的体悟教学留下了更大的空间。

1.品读内容,走进人物内心

人们常说“言为心声”,事实上,意在言外的情况也不在少数。随着学生年段的升高,教材中作品的主题愈发深刻,其中的人物对话也愈发需要细细品读。

三年级上册《灰雀》一课讲的是列宁发现灰雀的失踪与男孩有关,他通过一段对话让男孩意识到错误并主动放鸟归园的故事。故事中列宁与男孩的对话是男孩作出放鸟决定的关键,暗藏玄机。教学时,教师可设置多轮朗读,引导学生读懂对话。第一轮自由读,初步判断灰雀到哪里去了,并说说自己的理解。第二轮组内探究读,以便找到足够多的判定依据,先组内交流,再全班汇报确切结论。第三轮边读边品,走进人物内心,揣摩双方真实想法。第四轮同桌合作读、分角色朗读,整体感受对话中隐藏的意蕴。第五轮师生演读,感受列宁语言背后的善解人意以及对男孩的尊重与呵护,体会其中的言语智慧。

2.关注表达,感受情节态势

第二学段重视语言的积累和内化。其中,关注特殊的语言表达方式成为学生迈向更高学段,发现语言奥秘的重要过渡方法。这里所说的语言表达方式既包括语言文字,也包括标点符号。它们不仅塑造了一个个鲜活的人物形象,还推动着故事情节的发展,并预示其发展态势。

以四年级下册《“诺曼底号”遇难记》一课为例。故事的开始,“诺曼底号”轮船遭到猛烈撞击,即将沉没,游客慌乱,场面混乱。此时,课文描写了船长与机械师和大副的一组对话。这组对话中绝大部分的句子都十分简短,可独立成段,其间没有提示语。教学这段对话时,除了让学生读懂内容,教师还应引导学生体会短句子在推动情节、表现态势方面的独特作用。短句子往往给人一种紧迫感,而此时的处境的确危险,留给游客疏散的时间十分紧张。分角色朗读时,可加快问答节奏,在感受这种紧张氛围的同时,感受哈尔威船长的镇定与智慧。

(三)读写迁移,灵活运用

第二学段是读写起步的重要阶段。在写人叙事类习作中,写好人物语言非常关键。在前面的学习中,认识对话要素,了解对话的不同形式,理解、体会对话内容与作用,都是在为对话的写作打基础。三年级教材在语文园地中安排了两次“语言描写”训练,分别是不同位置提示语以及不同类型提示语的实践运用。经过专项训练后,学生能在《我来编童话》《续写故事》《看图画,写一写》等习作中自如运用提示语写对话,实现从读到写的有效迁移。

三、第三学段:得其“法”,走向深入与创新

进入第三学段,学生的理解能力达到了一定水平,此时应该在理解的深刻性与准确性上有所突破。教师要给学生足够多的机会,引导学生对对话的内容与形式进行探究,破解表达密码,形成语言运用能力,实现自我表达创新。