循序分类施策,引领学生走进整本书阅读

作者: 陈玉虹

【摘 要】目前,整本书阅读中存在浅表化、随意化的现象。对此,教师应综合运用预测、提问、统整、联结等教学策略,按照导读、引读、深读、拓读四个步骤,深度推进“快乐读书吧”的教学,彰显整本书阅读的真正价值,提升学生的语文核心素养。

【关键词】整本书阅读;快乐读书吧;阅读策略

统编教材的“快乐读书吧”把整本书阅读纳入语文课程,对课外阅读作了系统的指导,充分体现了“多读书,读好书,读整本的书”的阅读要求。然而,目前“快乐读书吧”的落实情况并不乐观,学生普遍用浏览、泛读、跳读代替精读,看前没计划,看时不思考,看后没提升。那么,如何帮助学生突破阅读重难点,避免整本书阅读浅表化、随意化呢?以六年级上册的“快乐读书吧”为例,该“快乐读书吧”以“笑与泪,经历与成长”为主题,推荐了《童年》《小英雄雨来》《爱的教育》三部小说,其中重点推荐了《童年》。在具体教学中,教师应综合运用预测、提问、统整、联结等教学策略,按照导读、引读、深读、拓读四个步骤,由浅入深,引领学生走进整本书阅读。

一、导读:运用预测策略,激发学生的阅读期待

在学生初次阅读整本书时,教师应该有意识地引导学生进行预测,引发学生的阅读期待,让学生真正愿意阅读。

(一)读前:大胆预测,提出看法

学生拿到一本书后都会有一定的新鲜感。此时,教师应引导他们对作者、封面、书评等进行大胆猜测,以此激发他们的探究热情。

1.对作者的人生经历进行预测

对作者的人生经历进行预测能使学生产生亲近作家的欲望。在阅读《童年》这本书之前,教师先让学生说说他们认识的高尔基,然后提问:“你们认为这位大作家的童年应该是什么样的?”有的学生认为,大作家肯定从小就打好了写作的基础,他的家庭应该比较富裕,所以童年应该是幸福的。有的学生则拿王冕、匡衡等中国古代文人举例,他们虽然生于贫穷家庭,却依靠自己的努力和坚持,成为有才能的人,所以高尔基的童年也可能是穷困潦倒的。这样有理有据的预测,大大激发了学生的阅读兴趣。

2.利用封面进行预测

同样一本书,不同版本的封面是不一样的。教师可以引导学生仔细观察这些封面,发挥想象,对封面人物身上可能发生的故事进行预测。《童年》有很多版本,不同版本的封面选择的人物、事件不尽相同,画师的手法也各有千秋。据此,教师提问:“你认为哪个封面最贴合这本书的主题?”学生对此兴趣盎然,纷纷拿起图书开始阅读。

3.链接书评进行预测

导读时,教师还可以引导学生阅读书评,看看别人是如何评价这本书的。比如,在导读《童年》时,教师可以出示罗曼·罗兰对这本书的评价“在俄罗斯文学中,我们从来没有读过比《童年》更美的作品”,让学生读一读,并预测罗曼·罗兰所说的“美”指的是什么。有的学生认为是语言美、情感美,有的则认为是故事美、人物美。接着,教师引入一段故事——列宁到高尔基在意大利卡普里岛的寓所做客,高尔基不止一次向他讲起自己童年和少年的生活。有一次,列宁对高尔基说:“您应当把一切都写出来,老朋友,一定要写出来!这一切都是富有极好的教育意义的,极好的!”教师让学生预测“极好的教育意义”指的是什么。通过预测,学生产生了阅读的兴趣,期待与看过该书的人产生共鸣,并交流自己的想法。

(二)读中:碰撞思维,进行求证

学生在阅读的过程中,往往会产生一些疑问或猜想。教师要引导学生敢于提问,并进行求证。

1.抓重要信息进行求证

在学生阅读的过程中,教师要有意识地引导学生去寻找阅读材料中隐含的重要信息,并进行求证。比如,《童年》第一章中有这样的句子:满院子晾晒的都是大块大块的湿布……一个看不见的人在大声说一些莫名其妙的词汇:“紫檀——洋红——明矾……”教师可以让学生据此预测“外祖父家是做什么的”,然后继续阅读,寻找答案。

2.循故事线索进行求证

教师还可以引导学生寻找故事中的重要线索,并作出猜测,不断进行验证。《童年》一书中,作者没有明确交代母亲几次离家以及回家的原因。对此,教师可以先让学生预测“母亲第一次离家后发生了什么事”,然后引导学生从第五章外祖父和外祖母的争吵中寻找线索,阅读求证。

3.依章节目录进行求证

文章的章节目录同样能激起学生猜想的欲望。对于没有章节目录的图书,教师可以先给出章节题目,让学生预测故事内容,再让他们马上进行阅读。阅读过程中,学生不断寻找阅读材料中隐含的关键信息,求证猜想。

二、引读:运用提问策略,引导学生坚持阅读

长篇经典名著篇幅较长、语言深奥,学生很难坚持阅读。教师应允许学生“囫囵吞枣”地读,并教给他们速读方法,帮助他们提高阅读速度。

(一)用记录表督促学生阅读

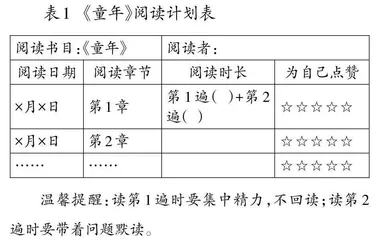

“快乐读书吧”的目标不是一两节课就能实现的。教师应指导学生自主制订阅读计划,鼓励学生根据自己的兴趣爱好、知识能力“定制”阅读方式,逐步落实阅读目标(如表1)。

温馨提醒:读第1遍时要集中精力,不回读;读第2遍时要带着问题默读。

“阅读时长”让学生关注阅读速度,“温馨提醒”则帮助学生提高阅读速度。总之,阅读计划表能让学生清楚自己每天的阅读量,并根据阅读速度合理安排阅读时间,从而跟上班级共读进程。

表2是个性化的阅读记录,学生可根据自身实际情况有选择地完成。根据此表,教师可以实时关注学生的阅读状态,监控学生阅读的兴趣、态度,掌握班级学生的平均阅读进度,适时推进、拓展阅读。

备注:在七项阅读任务中自主挑选五项及以上并认真完成。

(二)用共读单引导学生思考

六年级上册第三单元是阅读策略单元,主题是“有目的地阅读”。为培养学生的相关能力,教师以《童年》第一章节内容为例,设计如下共读单。

(1)第一章里出现了哪些人物?(先在书上画出来,再画出人物关系图)

(2)“我”的弟弟是什么时候出生的?

(3)“我”是怎么描写在船上头几天看到的沿途的景色的?

(4)作者用很多笔墨写了母亲、外祖母、外祖父的语言、动作、心理活动,请任选一个人物,摘抄描写他(她)的相关语句。

(5)从对外祖父家院子的描写中,你能否猜出外祖父家是做什么的?

(6)如果让你给第一章加标题,你会写什么?

共读单分别从梳理内容、预测判断、关注语言、整理概括四个角度提问。其中,问题(1)指向梳理人物关系,这也是“快乐读书吧”阅读提示中的要求;问题(2)和问题(3)指向根据重要信息进行预测;问题(4)和问题(5)是根据六年级上册第四单元的语文要素设计的;问题(6)则指向检测学生的概括能力。在共读单的导引下,学生在整本书阅读过程中积极思考,保持着高涨的阅读热情。

三、深读:运用统整策略,发展学生的高阶思维

在教学中,教师可以有意识地搭建支架,引导学生搜集、提炼并整合相关信息,让学生与作品、作者进行深度对话,培养其独立思考的能力,促进其高阶思维的发展。

(一)绘制思维导图,厘清故事内容

整本书通常篇幅较长、情节复杂、人物众多,学生理解起来有一定难度。因此,教师应引导他们搜集信息,通过绘制思维导图来梳理整本书的主要内容。

1.以点带面,破“人物众多”之困

只有厘清人物与人物之间的关系,才能厘清文本的内容,为整本书的深度阅读做好铺垫。《童年》中,很多人物都影响了主人公阿廖沙的成长。有的学生以阿廖沙为核心,集中梳理了他周围的人物关系。有的学生则将人物分成两大类,一类以外祖母为代表,另一类以外祖父为代表。这样以点带面,促使学生整体把握整部小说的人物关系,为他们深入阅读小说奠定了基础。

2.寻藤摸瓜,解“情节繁杂”之难

长篇故事大多以情节取胜,因而深入阅读整本书,还需梳理它的故事脉络。《童年》情节复杂,故教师可按照如下顺序展开教学,引导学生通过梳理重大事件、整合相关信息,更好地了解故事的主要内容和情节。

◎聚焦:关注阿廖沙童年时生活地点的变化,聚焦高频词“搬家”。

◎交流:阿廖沙一共搬了几次家?分别搬去了哪里?为什么要搬家?

◎梳理:绘制搬家图,梳理出主要的故事情节。

◎比较:在阅读交流课上,挑选几张有代表性的搬家图,比较异同。

学生按照上面的顺序,通过画搬家图梳理整本书的结构,从而理清了小说的情节脉络,同时培养了提取信息和整理信息的能力。

(二)链接故事背景,审视人物形象

虽然学生通过梳理整本书的故事脉络,对关键事件、关键人物有了一定的印象,但这种印象还是比较零散的,提炼的人物特点也比较单一。为此,教师要引导学生通过勾连前后文和社会环境,统整相关信息,重新审视人物。

1.勾连前后文,重构人物形象

为了让学生对人物形象有全面、充分的认识,教师要引导学生围绕某个人物跳读全书,筛选出相关信息,完整地建构人物形象。因此,教师针对《童年》一书设计了阅读导航单,让学生聚焦细节,多角度、多方面品味人物形象。

快速浏览书中描写人物的片段,品味相关细节,将人物身份、事件、人物特点分别填入第二环、第三环、第四环,最后把阿廖沙受到的影响填入图的中间位置。

通过勾连相关信息,学生明白了人物特点不是单一而是多样的,人物形象不是平面而是立体的,并懂得了如何全面评价人物。全班交流之后,教师让学生选择一个感兴趣的人物制作人物名片。由此,学生从梳理基本信息、勾连相关信息再到重构信息,完成了对人物形象的深度加工,形成了对人物的全面认识。

2.勾连社会环境,体察人物命运

全面把握了人物形象之后,教师还要让学生明白小说中的人物形象并不是凭空造出来的,人物性格与他所处的时空和他的生活息息相关,因此理解人物还要勾连社会环境。

《童年》中,外祖父和两位舅舅自私、贪婪、暴力,但跳出他们的家庭背景,仔细阅读“喝醉酒后唱歌”等章节,着重研读歌词的具体内容,再联系当时的社会背景,学生就会明白:他们也和很多底层百姓一样,只是时代的牺牲品。

通过联系社会背景、统整相关信息,学生不但学会了客观评价人物,也明白了人物性格与社会环境密切相关,因而对人物命运有了更全面深刻的体察。

四、拓读:运用联结策略,提高学生的审美水平

学生阅读时,既要深入理解文本,又要跳出文本,与生活联结,通过思辨完善认知,解决生活中的问题。只有这样,才能收获阅读意义,发展思维能力,提升审美水平。

(一)跨文本联结,拓展阅读内容

整本书交流的结束并不意味着阅读的结束。这时,教师还应该引导学生加强与同类文本的联结,在跨界比较中拓展阅读视域。

1.比较阅读同类主题作品

成长小说关注的是“心灵”。为了让阅读场域继续扩大,教师可以把《爱的教育》《小英雄雨来》《草房子》《童年》放一起,让学生进行比较。

板块一:讨论四部小说的共同之处

都以“成长”为中心,主人公都有一番特别的经历和不幸的遭遇,最后在多种因素的影响下,适应了特定的时代和环境,找到了自己的定位。

板块二:探讨四个故事的不同之处

从故事的背景来看,主人公生活的环境或所处的场景都不一样。从叙述的细节来看,主旨不同,故事的写法也不同。

在这种主题性的对比阅读中,学生明白了成长小说的共同特征,也清楚了不同小说间的差异,并学会了灵活运用习得的阅读策略,其思维能力由低阶向高阶发展。