小学语文第三学段质量监测命题的实践与思考

作者: 臧松刚

【摘 要】《义务教育语文课程标准(2022年版)》中的“课程内容”和“学业质量”紧密关联、相互呼应,是质量监测命题的重要依据。基于此,小学语文第三学段质量监测命题要突出“课程内容”“语言文字运用情境”“语文实践活动”三大元素,确立测评架构;依照三类语言文字运用情境,设计三种测评任务;关联生活、教材和学情,精选测评内容;聚焦关键能力,描述水平等级。

【关键词】第三学段;质量监测命题;实践与思考

《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称《课程标准》)的“课程内容”部分解决了“学什么”的问题,“学业质量”部分解决了“学得怎样”的问题。二者紧密关联、相互呼应,都是质量监测命题的重要依据。基于这样的认识,笔者结合第三学段质量监测命题实践谈谈几点认识。

一、明晰素养指标,确立测评架构

根据《课程标准》的表述,学业质量是核心素养的具体表现,又是学习课程内容后凭借语言文字运用情境在具体语文实践活动中达到的水平。因此,“课程内容”“语言文字运用情境”“语文实践活动”自然成为核心素养导向下学业质量测评架构的“三元素”。

(一)以语文实践的活动类型统整测评板块

命题时一般将试题统整为“积累、梳理与运用”“阅读与鉴赏”“表达与交流”三个板块。不过这三个板块与《课程标准》规定的四类语文实践活动“识字与写字”“阅读与鉴赏”“梳理与探究”“表达与交流”是一种同向又不对等的关系:其一,“积累、梳理与运用”板块以“识字与写字”活动为基础,融入对字词句段的“积累与梳理”并在情境中运用,传递的是对“积累”的认知,即积累不是死记硬背、机械训练,而是一种基于理解、依托记忆、指向运用的关键能力。其二,“阅读与鉴赏”板块融入“梳理与探究”元素和表达交流的相应内容,揭示了“阅读”的实质,即始于理解(他人),终于表达(自我),最终实现对话(沟通)的目的。其三,“表达与交流”板块包括指向口语交际的书面微型实践和指向习作表达能力的情境迁移实践。

(二)以课程内容的内在逻辑细化测评内容

测评内容以课程内容为“土壤”,而课程内容又以学习任务群的形式组织和呈现。因此,细化测评内容的关键是甄选相应的学习任务群,并体现三个逻辑:其一,从语文能力考查的角度看,测评内容应整体上指向语言文字的理解、积累和运用等关键能力,遵循语文课程的学科逻辑。其二,从匹配语文学习任务群的角度看,测评内容要沿着“基础型—发展型—拓展型”的逻辑进阶,其中基础型的“语言文字积累与梳理”是必选项,“发展型”和“拓展型”两类学习任务群可以各有选择。其三,从试题板块占比的角度看,一般要凸显“阅读与鉴赏”“表达与交流”的主体评价逻辑。

(三)以特定情境的统摄幅度编排测评任务

情境化命题取向必然催生试卷样态发生变化。从情境统摄的幅度看,情境化试题主要有三种样态:其一是局部情境试题。如:“金湖小学五年级汉字听写大赛中,很多同学将‘拴住’写成‘栓住’,将‘山冈’写成‘山岗’,将‘拔起’写成‘拨起’。聪明的你,有何办法或建议让这些同学不再出错呢?”显然,这道题属于局部情境的字形辨析题。其二是板块情境试题。如:“少年当养志,每个人都应该有自己的梦想。阅读下面两篇短文,感受梦想的力量。”这样的情境导语,让两篇不相干的文本建立关联,建构了主题任务。其三是大情境试题。如五年级卷以“阅读经典,开启心灵之旅”为大情境,统领了“诵读活动开场白”“火眼金睛辨字词”“诗词名句飞花令”“校长邀我读美文”“美,就在我身边”五个渐进式任务。

二、突出情境导引,研制测评任务

根据《课程标准》的要求,“情境”是课程教学和质量监测的双重引擎。据此,可以对应“日常生活”“文学体验”和“跨学科学习”三类语言文字运用情境,设计三种类型的测评任务。

(一)基于日常生活情境,设计指向语言积累与运用的任务

基于日常生活情境的语言积累与运用型试题,一般的结构为“情境+任务+限定要求”。如以下三题。

例1:上面画线的词语(注:画线词语为“明月当空”“张灯结彩”)让你联想到生活中的什么场景?请你用一段话简要描述一下这个场景并用上这两个词语,注意场景中也要有人物和事件。

例2:诵读“黑云翻墨未遮山,白雨跳珠乱入船”“儿童急走追黄蝶,飞入菜花无处寻”等诗句,让你勾起了生活中怎样的场景记忆?请你回忆一下,选择一个场景,用一段话描述并恰当引用诗句,注意将时间、地点、人物等写进场景。

例3:叔叔的生意兴隆,日子越过越红火,花钱也大手大脚了。于是,爷爷用“ ▲ ”来教导他想想以前的苦日子,注意节约,不要浪费。

例1和例2中,词语和诗句本身就是“情境”,由特定情境引发对生活场景的回忆并描述场景是“任务”;例3中,叔叔的表现、爷爷的教导是“情境”,选句填空是“任务”。三道题都以日常场景、人物、事件为情境要素,明确要求学生要做的事情及限定要求,目的是检验学生对词语、诗文名句的理解和运用能力。

(二)基于文学体验情境,设计指向阅读鉴赏与交流的任务

基于文学体验情境的阅读鉴赏与交流型试题,一般要在创设主题阅读情境的基础上沿着“提取信息—形成解释—整体感知—解决问题(审美体验)”的层级,重点考查学生对语言、情感、主题等的领悟程度和体验深度。如下题。

例4:阅读《邓稼先的故事》,完成下面题目。

1.联系上下文理解词语的意思。(1)隐姓埋名:▲;(2)功勋卓著:▲。

2.本文第③至⑧自然段按照时间顺序写了邓稼先的三件事。请用简洁的语言概括出来。(1)与妻子话别;(2)▲;(3)▲;其中▲(填序号)写得最详细。

3.关注语言、动作和神态描写,可以体会邓稼先的精神世界和人格力量。默读第⑧自然段,从“这是我设计、我签字的,我最清楚情况”这句话,可以读出他▲;从“立刻冲了过去”“竟然用双手捧起”“仔细查看”“完全忘记”等词句,可以读出他▲;从“拖着疲惫的步伐”“继续带领团队投入到试验中去”等词句,可以读出他▲。

4.文中三处画线的句子是邓稼先说的话。请你默读画线部分,完成下面的任务。

(1)下面选项中对邓稼先话语的理解不正确的一项是 (▲)。(选项略)

(2)请将邓稼先的三段话联系起来想一想,他的伟大体现在哪些方面,结合文中的事例谈一谈。(不少于两个方面)

《邓稼先的故事》是根据有关材料改写而成的文学性文本。第1题考查学生形成解释的能力,指向通过提取信息来理解词语在语境中的意思。第2题考查学生整体感知的能力,要求能初步把握文章的主要内容,并了解详略安排。第3题考查学生欣赏评价的能力,并有不同角度的指向。第4题中的第(1)题考查学生形成解释的能力,要求学生能联系上下文和自己的经验,理解词句的内涵;第(2)题考查学生审美体验的能力,要求学生能结合主要事例表达自己对邓稼先这一人物形象的理解与审美体验。

(三)基于跨学科学习情境,设计指向问题探究与解决的任务

基于跨学科学习情境的问题探究与解决型试题,主要基于个人、校园、社会生活的实际需要,提出要探究或解决的主要问题并据此设计计划、方案。如下题。

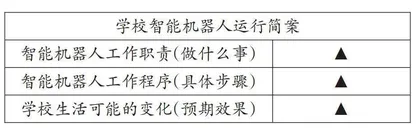

例5:智能机器人已经广泛应用于生活。智能机器人能在家庭扫地,能在饭店传菜,能在医院配药……如果让智能机器人走进学校,你想让它做什么?你能否根据智能机器人要做的事情设计出工作程序或具体步骤?按照你的设想,智能机器人会给学校生活带来怎样的变化?请你结合自己的知识积累和生活经验,以下面的《学校智能机器人运行简案》来分享你的奇思妙想。

上面题目的文字部分由“背景描述”“具体问题”组成跨学科学习情境;表格部分是需要学生调用知识积累和生活经验来完成的具体任务。该题的主要目的是考查学生分析问题、合理想象、设计规划及逻辑表达的能力。

三、运用关联思维,精选测评内容

“关联思维”是探寻事物间彼此联系的一种思维模式,强调通过关联已知的条件探索未知的结论。将关联思维运用到命题中,意即通过关联学生已有的学习和生活经验,设选适宜学生的评测内容。

(一)关联生活,甄选相似的场景

测试命题中的关联生活,主要指建构生活化情境任务或选择生活化阅读材料,大致有三种情形。

其一,关联学生已有生活经历,满足情境表现需要,限制或指引表达交流方向。如下题。

例6:小学毕业意味着要和相处六年的老师与同学告别,你和老师、同学之间交换临别赠言了吗?你感觉哪个赠言最特别?是你写给谁的?或是谁写给你的?都写了些什么?其中藏着什么令你难以忘记的故事?请把印象深刻的临别赠言、背后的故事和你的情感体验写出来。(写作要求略)

这题关联的是毕业前夕的校园生活,以赠言为话题,写出与赠言密切相关的故事。情境中的关键信息限定了学生要写作的内容。

其二,关联当下社会生活议题,满足问题探讨需要,引领学生在思辨中成长。如下题。

例7:南京路小学在“世界读书日”前夕举办了系列读书活动。邀请你结合阅读材料,完成以下两项活动。

活动1:想方设法来劝告。张叔叔家的小轩平时总爱看电视,一直不爱读书。请你结合材料,劝告小轩少看电视多读书。

活动2:各抒己见谈主张。网络阅读和纸质阅读,你更喜欢哪―种阅读方式?请阐述你的观点和理由。(不超过100字)

这题关联了关于“读书”的社会话题,主要探讨“该看电视还是该读书”以及“选择网络阅读还是选择纸质阅读”两个真实的社会问题。学生完成情境任务的过程,也是思维打开、问题解决和学习成长的过程。

其三,关联学生未来生活需求,满足解决问题需要,引领学生探索创新。譬如,上文例5关联了学生对未来学校生活的需求,基于当前学校中存在的问题,借助“智能机器人”进行创新设计,能够提高学生的创新思维能力。

(二)关联教材,择选可迁移的要素

关联教材的实质是基于教材、化用教材。在具体命题实践中,一般可从三个角度着手。

其一,教材的人文主题。如六年级卷关联“民风民俗”的人文主题,以“风俗是一种文化。传承与发扬风俗是一种责任和担当。阅读下面两篇短文,感受民俗文化的魅力”为情境导语,选编《烟花爆竹的“前世今生”》(非连续性文本)和《牛皮纸包着的月饼》(文学性文本)作为主题阅读任务。

其二,教材的语文要素。如上文例4的第2题关联了六年级下册第一单元语文要素“分清内容的主次”,第3题关联了六年级下册第四单元语文要素“关注外貌、神态、言行的描写,体会人物品质”。

其三,文本的言语智慧。如六年级卷中的“你是否赞同文中观点?你还能列举哪些人的事例来证明这个观点?请举出一例”。这道题就关联了《真理诞生于一百个问号之后》中的举例论证,包括选择真实典型事例、事例能映衬观点、突出要点概述事例等方面。

(三)关联学情,优选易激活的问题

命题关注学情,不仅能让试题与学生产生“磁吸效应”,还有利于评价主体客观分析学生的水平层次及背后成因。关联学情的试题,大致有三种角度。

其一,关联认知特点。

例8:《鲁滨逊漂流记》读书交流课上,同学们围绕“能让鲁滨逊在荒岛上奇迹般生活了28年的最关键的因素是什么”这一话题展开讨论,最终形成两种不同的观点。一种观点认为最关键的因素是鲁滨逊有生存的智慧和技能,另一种观点认为最关键的因素是鲁滨逊有生存的意志和信念。你赞同哪种观点?请结合书中具体情节阐述理由。

这道题就是关联六年级学生“自我评价意识较强,喜欢用批判的眼光看待事物”的认知特点设计的。

其二,关联思维规律。

例9:假如班级要举行演讲会,请你围绕“向着科学的梦想进发”的主题,列一个简单的演讲提纲,摆出自己的观点并选择文中的一个事例说明观点。你会选择哪一个?为什么?