规划蓝图·形成档案·通关检测

作者: 金益芳

【摘 要】针对小学低年级语文口头作业存在的真实问题,教师可立足单元整体,借助规划蓝图、形成档案、通关检测三种策略,促使学生的表达力“萌芽生长”、思辨力“拔节生长”、探究力“互动生长”,使口头作业成为提升学生关键能力、发展语文核心素养的重要工具。

【关键词】低年级;口头作业;语文学力

小学一、二年级不布置书面作业,以减轻学生的课业负担。基于此,语文口头作业应运而生。从实际操作看,当下的语文口头作业存在诸多问题。对此,教师有必要站在学生的立场,借助相关载体,探索学生语文关键能力提升的路径。

一、深剖低年级语文口头作业之现状

无论从教师的角度还是学生的角度看,都可发现当下低年级语文口头作业存在如下问题。

(一)作业设计缺少新意,学生表达力不高

当前的口头作业很多都是教师依据教学经验、班级学情、教学进度临时布置的,种类较为单一,目的多为巩固当日课堂所学,无法有效提升学生的表达能力。缺失对口头作业本源的思考,使得教师日常的作业设计形成定式,走不出窠臼。

(二)作业过程缺少回顾,学生思辨力不够

目前的口头作业基本都是前一天布置,后一天检查,有的甚至没有检查与反馈。且绝大多数为短作业,过程缺乏挑战性,没有精心设计、环环相扣、步步深入的思维进阶训练,学生的思辨力得不到拔节生长。

(三)作业检测缺少互动,学生探究力不足

当前的口头作业很多具有“随机安排—机械操练—单一检测”的线性特质,布置、跟进与反馈都是“师—生—师”之间单线进行的。儿童本位理念的缺失,使师生、生生之间缺乏充分互动的机会,因此也抑制了学生探究力的发展。

二、突破低年级语文口头作业之困境

《义务教育语文课程标准(2022年版)》强调语文核心素养,注重学生关键能力的培养。怎么落实核心素养,自然成为广大一线教师最为关注的问题。站在教学评一致性的视角,从单元出发,统整作业目标、活动与评价,用好一系列学生喜闻乐见的作业载体,定能促使学生积极参与实践,并在作业过程中实现表达力、思辨力、探究力的发展,最终使得语文核心素养、关键能力步步进阶。

(一)规划蓝图:整体设计,助表达力“萌芽生长”

教师要有整体设计作业的概念,瞄准口头作业的核心功能——提升口语表达力。具体而言,可以单元为整体,借助分层设计,引导学生进行联点式口语训练。

1.作业分层,让表达力“界点萌芽”

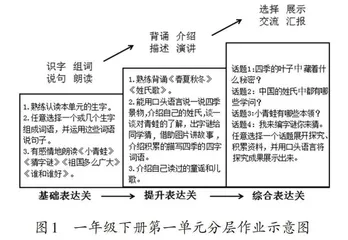

根据多元智能理论,教师应使每一位学生都能在适合自己的“最近发展区”获得成功的喜悦。在实际操作中,教师可引导学生尝试挑战三关。这三关均安排了不同难易程度、不同形式的口头作业(如图1)。

基础表达关:安排了较为简单的口头作业。争取人人会表达,为学生口语表达能力的发展奠定根基,提升学生的信心。

提升表达关 :安排了延伸性口头作业。学生可根据自身能力选择作业。

综合表达关:安排了综合性口头作业。学生可独立表达,也可与同伴甚至家长合作表达,进一步提升口语能力,发展核心素养。

以上分层口头作业,基于学情,使每一位学生获得不同层次的进步,也给予了他们更大的选择与提升空间。

2.学科分式,让表达力“趣点萌芽”

要促使学生主动完成作业,兴趣是关键要素。教师可融通学科,推出“套餐组合式”口头作业,激发学生的兴趣(如表1)。

以一年级下册第一单元为例,“主食”可匹配基础表达关,“主食+辅食”可匹配提升表达关,“主食+辅食+点心”可匹配综合表达关。这样的“套餐组合式”口头作业拓宽了口语表达的领域,实现跨学科综合表达。学生可以根据兴趣爱好、自身能力,选择、尝试、挑战不同的“套餐”,享受口头作业带来的成就感。

3.安排分时,让表达力“阻点萌芽”

低年级学生正处于活泼好动的年纪。固定的作业时间、固定的作业场所、固定的作业内容都影响着口头作业的质量,自然也阻碍着口语表达力的提升。对此,应打破阻点,活化作业。

时间:采用长短组合的方式安排作业时间。像一年级下册第一单元,基础表达关需要1~2天,提升表达关、综合表达关需要1~2周,作业时间弹性。

场域:通过动静结合的方式拓宽作业场域。学生可走出教室,走入校园,走进社会,在大作业情境中提升口语表达能力。

资源:采用内外联合的方式丰富作业内容。可大胆引入各种资源,如文字资源、人力资源、物质资源……全类联结,实现互融互通。

(二)形成档案:关注学情,助思辨力“拔节生长”

教师要有完整地记录学生作业全过程的意识,形成学生的作业档案。这样可让经验的累积、能力的提升、思维的进阶均可视化。具体而言,可通过线性布点、密钥助力、梳理反思,推动学生的思辨力拔节生长。

1.线性布点,让思辨力“链式拔节”

完成作业的过程是一个充满趣味性、挑战性的动态生成的过程。教师可引导学生经历“识字—组词—造词—阅篇—探究—展示—交流—汇报……”的过程,在读、背、说、演等多形式的能力训练中逐步挑战更高的难度。上述这一个个练习点串联起来就构成了一条作业链,这同时也是一条学力链。

其间,教师要预设学生遭遇的困难。如针对图1中的口头作业,预计学生会出现以下困难:选择话题后怎么去寻找伙伴组成合作小组?小组内怎么分工合作,有效开展主题探究?怎样把小组合作的最终成果成功展示出来?教师要有意识地观察记录学生解决问题的过程,把握学情,作好指导。

2.密钥助力,让思辨力“梯式拔节”

对于低年级学生而言,一些问题光凭个人或小组无法有效解决。此时,教师可将所有资源充分调动起来,提供有针对性的“通关密钥”——解决实际问题的方法和策略,为学生的作业保驾护航。 如针对一年级下册第一单元的口头作业,可提供如下“通关密钥”。

学生借助“通关密钥”顺利通过关卡,积累经验。完成作业的过程也是教师对学生实现由扶到放的过程。

3.梳理反思,让思辨力“模式拔节”

针对低年级学生的年龄特点,记录作业过程的载体可多样化,比如文字、照片、视频等等。在完成作业后,教师可利用相关数据、实证材料,引导学生回顾作业历程。这既是对“学习档案”的丰富,又能让学生体会到成功的喜悦。

学生是有差异的个体。因此,教师要针对不同的群体,实施差异化策略。针对能力较强的学生,要暴露缺点,引导他们寻找有待改善、可以提高之处,归纳产生失误的原因。针对能力较弱的学生,要放大优点,积极肯定他们在作业中的付出与收获,同时引导学生及时梳理、概括、分析,发现有待进步的地方。

此外,教师还可以引导学生通过反思,进一步明确:之所以有所收获,是因为我积极参与了——个人潜能是无穷的;之所以顺利完成,是因为我选对了方法——方法选择是关键的;之所以如此快乐,是因为有同伴的帮助——团队合作是高效的。如此,学生明白了自己为何能顺利完成口头作业,也促使他们在今后的作业中自觉运用方法,加强自我训练,达成授人以渔的目的。

(三)通关检测:量化评价,助探究力“互动生长”

所谓通关检测,即对学生的口头作业进行监测和调控。具体而言,可借助评价单,从个体、小组、整体三个维度切入,促进学生、教师、家长等评价主体实时互动、多向交流,在助推学生夯实口语根基、发展思辨能力的同时,实现学生探究力的互动生长。

在通关检测中,首先依据目标,结合作业内容,确定分值:个体评价为40分,小组评价为30分,整体评价为30分,共计100分。其次划分4个等级:优秀(90~100分)、良好(80~89分)、合格(60~79分)、需努力(60分以下)。要整合运用过程性评价和终结性评价,针对探究力制定评分规则,使作业与评价一体化(如表2)。

个体评价:主要针对个人,评价随机安排在完成作业的过程中。通过个体评价,学生会看到自己与他人的差距,并在同伴、教师、家长的帮助下积极反思自身的不足与长处,及时调整作业态度,加强与伙伴的合作,以更好的状态迎接新作业。

小组评价:主要针对小组,评价一般安排在小组合作展示之后,重在肯定小组在合作探究中取得的成就。通过小组评价,学生进一步感受到团队的重要性,也明白了合作意识、团队精神是完成作业的制胜法宝。这为下一阶段的作业奠定了基础。

整体评价:主要针对整个班级,评价一般放在一个单元的口头作业完成之后的总结课上进行,旨在肯定学生的付出与收获,指明学生的不足与改进的方向,鼓励学生以更饱满的热情开启新的征程。

以上三个维度整合在一起,帮助学生明白自己学得怎么样,激励学生不断向更高的目标迈进。

要注意的是,作业不以结果为唯一的评价指标。教师要在课标的引领下对这一领域作更深入的探索,不停地调整、完善、优化,力图使作业更为系统、科学,进而提升学生的关键能力,发展学生的语文核心素养。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准(2022年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2022.

[2]张小伟.语文作业的四种类型[J] .教育理论与实践,2010,30(26):48-49.

[3]裴习芬.小学低段语文口头作业的落实策略[J].安徽教育科研,2019(21):63-64.

[4]余君.不仅仅是识字:茹茉莉老师识字教学赏析[J].小学语文教师,2016(10):55-56.

[5]钟启泉,崔允漷.核心素养研究[M].上海:华东师范大学出版社,2018.

[6]王月芬.课程视域下的作业设计研究[D].上海:华东师范大学,2015.

(浙江省海宁市王国维小学教育集团)