基于语文要素和课后题的学习活动设计

作者: 吴秀娟

【摘 要】教学中,教师可以结合语文要素和课后题来设计学习活动,将目标细化,落实到具体的学习过程中:搭建情境支架,体现学生主体地位,激发他们的学习内驱力;提供策略支架,让学生的学习可视化,提高思维水平;通过多元联读,打通学习边界,提升学习的品质。由此,课程目标有效落地,学生的语文素养真正得到提升。

【关键词】语文要素;课后题;学习活动

统编教材明确了单元语文要素,使学生提升语文素养有了方向。每一篇精读课文的课后题细化了语文要素,成了一线教师在日常教学中着力研究关注的对象。笔者在近几年的教学实践中发现,当下的阅读教学存在一些问题:生硬地以语文要素为抓手,直接展开教学,使语文失去了本身的情趣和美感;没考虑学生的学习起点和学段特点,使学习的重难点得不到突破;学习活动甚少指向学生高阶思维的培养,不能实现结构化学习。

那么,如何用好统编教材,让学生的学习活动在课堂上得以展开和落地呢?教学时,从学生的心理逻辑出发,聚焦语文要素,依托课后题,搭建合适的支架,创造性地设计学习活动,是提高学生学习效率的重要抓手,能在学生原有经验水平与“最近发展区”之间搭建桥梁,使其顺利过渡,获得能力提升。

一、借情境支架,激发学习内驱力

设计学习活动时,搭建契合儿童心理和文本特点的情境支架,能充分激发学生的学习内驱力,达到事半功倍的效果。

(一)巧设情境,突出童趣

在小学阶段尤其是中低段,语文教学要尽可能富有趣味,让学生乐学。为此,在教学三年级上册第七单元《大自然的声音》一课时,结合本单元语文要素“感受课文生动的语言,积累喜欢的语句”和课后题“朗读课文,体会大自然声音的美妙”,给本课的学习活动“裹”上这个学段学生喜闻乐见的“糖衣”:整堂课都围绕“参加大自然音乐会”这个大情境展开。在课始、课中、课尾,教师还分别设计了“获取音乐会入场券”“开展音乐会配音秀”“写写音乐会推荐语”等小情境。学生借助情境支架,兴致勃勃地朗读短语、句段,在三个小情境中分别做到读正确,读出画面,读出自己独特的感受,充分体现了学习语言从输入到内化,再到输出的过程。如此教学,扎实又富有趣味地落实了语文要素,同时培养了学生的审美情趣。

(二)巧设情境,联系生活

语文的外延是生活。学生的生活经验是优秀的教学资源。以三年级上册第六单元课文《海滨小城》的教学为例,综合解读本单元语文要素“借助关键语句理解一段话的意思”和本课课后第二、三题“有些句子很重要……你能从课文中找出来吗”“在课文中画出你认为写得好的句子,抄写下来和同学交流”,联系三年级上册第七单元的语文要素“感受课文生动的语言,积累喜欢的语句”,本课的教学重难点就落在“聚焦一段话中的关键语句,充分体悟优美的句段”上。

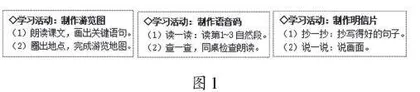

教师设计贴近儿童生活的学习活动,充分激发学生的学习内驱力。“制作游览图、制作语音码、制作明信片”三个主要学习活动(如图1)分别指向“找关键语句梳理全文;朗读、积累语言;体悟语言”三个主要学习目标。

以契合文本和学生年段特点的情境支架助力核心任务,驱动学生展开学习,学生自然学得准、学得实、学得巧。

二、借策略支架,提高思维水平

学生有了学习内驱力后,教师还要关注学生在什么时候、什么地方可能会遇见哪些困难。学生的已有知识、经验、能力和课堂目标之间的差距,就是学习困难产生的根源。这就需要教师关注语文要素和课后题,设计策略支架,使抽象的学习可视化,建立已知和新知之间的联系,促进学生综合素养的提升。

(一)借助图式,打开学习思路

1.用一用

五年级下册第六单元的语文要素为“了解人物的思维过程,加深对课文内容的理解”。其中,《田忌赛马》的课后第二题为:“连一连,把齐威王和田忌赛马的对阵图标画出来。说一说:孙膑为什么要让田忌这样安排马的出场顺序?”教材还配上清晰明了的对阵图,帮助学生理解孙膑这样安排背后的思维过程。这样的课后题可以直接拿来用,成为突破学习重难点的重要扶手,融入课堂的主要学习活动中(如图2)。

这样的学习活动让人物的思维过程可视化,降低了落实目标的难度,也增强了学习的趣味性。

2.变一变

四年级上册第四单元的语文要素为“了解故事的起因、经过、结果,学习把握文章的主要内容”等。《盘古开天地》的课后第二题是“从课文中找出你认为神奇的地方,说说盘古开天地的过程”。如果没有任何支架,这道题无疑对学生提取信息、概括课文、表达输出等能力提出了极高的要求。这时候就需要教师发挥教学智慧,在设计学习活动的时候综合考量多种因素,根据题目要求,结合《语文作业本》中原有的简单图式,进行改编,设计层次清晰的图式来帮助学生展开学习(如图3)。

这样,学生基于课文段落和插图的对应关系,借助直观的图式,就能高效达成“说说盘古开天地的过程”这个学习目标。

3.编一编

三年级下册第三单元《古诗三首》的课后题要求学生有感情地朗读课文,背诵课文。在学习《清明》这首古诗,落实“有感情地朗读”这一教学目标时,教师可以根据课后题的要求,创编合理的图式支架,让学生在借助注释、插图、背景资料,充分理解诗意的同时,开展学习活动(如图4)。

这样,学生根据直观的图式和诗句的对应关系,能清晰地体悟到诗中蕴含的情感,读出自己独特的理解。

(二)聚焦问题,促使思维清晰

统编教材的一大编排特点就是通过语文要素的系统设置,逐步提升学生的语文素养。审视当下的阅读教学,常常会出现“重结果、轻过程”“缺少扶手”“学生泛泛而谈”等现象。

以四年级上册第四单元文言文《精卫填海》的教学为例,本单元语文要素为“感受神话中神奇的想象和鲜明的人物形象”,课后题要求学生说说“精卫给你留下了怎样的印象”。那么,如何聚焦主问题,避免学习模糊化,让思考的过程清晰起来,让人物形象更加立体、丰满呢?教师可以在学生借助注释、连环画等多种支架理解并讲述这个故事后,引导他们聚焦主问题,设计有层次的学习活动。

◇学习活动:聚焦精卫精神

(1)写一写:“精卫填海”表现的是一种 的精神。

(2)选一选:下列各项中,体现这种精神的有( )。

A.绳锯木断,水滴石穿。

B.大禹坚持十三年,耗尽心血和体力,终于完成了治水大业。

C.东汉时,一个叫孙敬的读书人,用绳子一头绑住头发,另一头绑住房梁。一打瞌睡,绳子就会扯住头皮,提醒他继续读书。

D.港珠澳大桥的建设者们克服种种困难,历经十几年,终于建成世界上最长的跨海大桥。

*拓展选做:小组交流其他相关典故、名句等。

这样的学习活动关注思维层次的提升,从主问题出发,从已知出发,引导学生从模糊感知到精准概括,提高综合阅读能力。

三、借多元联读,打通学习边界

兴趣是学习的最大动力。传统阅读教学往往就单篇教学反复地讲解、分析,让学生味同嚼蜡。根据目标达成的需要和学情起点,在学生觉得有难度的地方,在思考的生长点和渐进点,联结合适的“新鲜材料”,由单一的文本联结学生已知经验、相关资料等,可以打通学习边界,使阅读结构化。

仍以五年级下册第六单元的《田忌赛马》一课为例,课后选做题为:“历史上有许多运用谋略取得胜利的故事,找一找相关资料,和同学交流。”结合语文要素和课后题,教师可设计联读学习活动,让学生迁移运用,进一步落实“了解人物的思维过程”这一语文要素。

◇学习活动:联读拓展

(1)联读发现。找找课文和《鄱阳湖之战》《长勺之战》的相同之处。

(2)联读补白。

①朱元璋思索须臾,对徐达耳语几句:“ 。”(《鄱阳湖之战》)

②第二次攻击时,曹刿劝庄公仍然不要出击,说:“ 。”(《长勺之战》)

(3)联读名言。

进,路也;退,路也;左,路也;右,路也。

——孙膑

(4)联读事件。

这样的活动既实现了方法的迁移,又打开了学生的认知视野,使学习结构化,为学生提升阅读品位提供可能。

课堂是教学的主阵地。在统编教材推行的大背景下,要想进行课堂教学变革,就离不开对学习活动的研究,如此才能推动学习真实发生。学生在开放、多元的大环境中学习、发展,能力得到了充分的锻炼,思辨能力和阅读兴趣得到了提高,语文素养自然得到了提升。

参考文献:

[1]陈先云.增强六个意识,教好部编小学语文教材[J].小学语文,2017(1/2).

[2]曹鸿飞.“1+X”联读:小学语文课文新教学[M].杭州:浙江教育出版社,2018.

[3]吕映.语文学习活动设计的若干要点[J].小学教学设计(语文),2020(10).

(浙江省温州市中通国际学校 325011)