以图式支架助力深度阅读

作者: 丁林燕

【摘 要】统编教材中有很多故事性很强的文本。教学这类文本时,要以情节内容、人物形象、语言特色为切入点,让学生在语言实践活动中读懂故事,培养语感,陶冶情操。恰当地运用图式支架,能引导学生快速地厘清故事脉络,主动建构知识体系,开展深度阅读。

【关键词】图式支架;深度阅读;指导策略

统编教材中有很多故事性很强的文本。教学这类文本时,要以情节内容、人物形象、语言特色为切入点,让学生在语言实践活动中读懂故事,培养语感,陶冶情操。为此,教师可搭建图式支架,引导学生建构知识体系,深入理解和思考文本,体会作者表达的有理有序、用词的精准巧妙,积累语用经验,从而实现深度阅读的目的。

一、搭建图式支架,把握整体

(一)借图梳理,把握故事脉络

中年级学生的思维正处在由形象思维向抽象思维过渡的阶段。概括文章的主要内容,对他们来说有一定的难度。因此,教学时,教师可借助“情节梯”来帮助学生梳理文本信息,这样概括故事内容就容易多了。

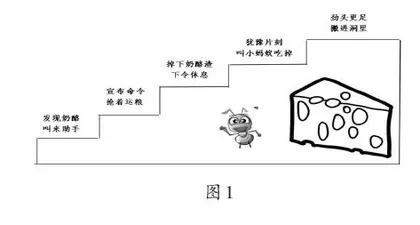

比如,三年级上册《一块奶酪》的篇幅比较长。教师先让学生思考“课文围绕一块奶酪讲了哪些事”,再根据学生的回答,提炼小标题,最后让学生根据先后顺序把这些小标题写到黑板上,形成情节梯(如图1)。学生根据情节梯说故事的主要内容就有条有理多了。

(二)借图预测,明晰学习方法

教学中,教师可以用思维导图为学生搭设支架,帮助学生形成使用阅读策略的意识,学习并掌握基本的阅读策略,成为积极的阅读者。

比如,三年级上册第四单元是阅读策略单元。《总也倒不了的老屋》是该单元第一篇课文,旨在引导学生以文本为例,学习预测的基本方法。课文通过旁批提示学生可以根据题目、插图、文章内容进行预测。课后呈现了预测的思维过程,提示了预测的依据。教学时,学生一边读,一边尝试预测;一边预测,一边印证猜想;一边猜想,一边进行总结。师生共同完成“开花图”(如图2)。课后,教师让学生用卡纸制作此图,并剪下来作为书签。这样学习本单元其他课文时,学生可以按书签的提示,边读边预测。学生对预测的基本方法印象深刻,消除了学习畏难情绪。

(三)借图入情,关注情感变化

人物的情感变化往往是重要的行文线索。教学中,教师可以用“鱼骨图”来引导学生关注人物的情绪,深入文本,迅速把握文章脉络。

比如,三年级下册《陶罐和铁罐》主要通过对话展开情节。教学时,教师可引导学生围绕对话,梳理铁罐和陶罐的情感变化(如图3)。

学生利用鱼骨图整体观照课文,快速梳理文章内容,清晰地把握文章结构,同时抓住图中的情感主线,添加神态、动作,分角色朗读、表演。学生调动多种感官参与阅读,深入体会人物的情感。

二、搭建图式支架,深化解读

(一)借图识人,品析人物特点

故事中的人物形象鲜明而富有个性。在自主阅读的过程中,学生往往容易注重情节而忽视了人物形象。教师可通过制作人物名片,引导学生深入赏析人物。这种方法操作方便,深受学生喜爱,能极大地调动学生学习的内驱力。

比如,四年级上册《普罗米修斯》中,出现的人物众多,人名还难读,学生容易搞混人物与事件。因此,在预习阶段,教师让学生制作人物名片,深入阅读课文,快速厘清人物关系。课上,学生借助人物名片(如图4),介绍故事内容,加深对人物的赏析。

(二)借图细读,领悟表达奥妙

名著故事的遣词造句妥帖、传神。教学时,教师可借助图式,引导学生精细研读,深入认识名著语言的艺术性,从而实现深度阅读。

比如,五年级下册《猴王出世》中有这样一段话:“那猴在山中,却会行走跳跃,食草木,饮涧泉,采山花,觅树果;与狼虫为伴,虎豹为群,樟鹿为友,猕猿为亲;夜宿石崖之下,朝游峰洞之中。”

教师把这段话整理成图式(如图5),让学生观察,看看能发现什么。

根据图5,学生很快发现这段话中有很多三字和四字词组。三字词组中词的结构都一样,都是动词加名词。四字词组的构词方式都是与什么动物有什么关系。最后一个分句语言对仗,带有古韵。在深度阅读中,学生自然而然就能发现名著选文中的绝妙词句。

(三)借图比较,寻找文本异同

比较,是思维发展的必由之路,是从“分析与综合”到“抽象与概括”的桥梁。教学中,教师可以图式为支架,引导学生对不同的故事进行比较,发现异同,在鉴赏、迁移中深化对文本的理解。这不仅是对文本学习的补充,也能让阅读视野得以拓宽。

比如,四年级上册《普罗米修斯》课后的“阅读链接”呈现了燧人氏钻木取火的故事。教学时,教师让学生对这两个神话故事进行比较阅读,引导学生说一说它们有什么异同点,并以韦恩图的形式予以呈现(如图6)。

这样做能激起学生阅读《古希腊神话故事》和《中国古代神话故事》的兴趣,并迁移运用比较阅读的方法,让阅读品质上一个新的台阶。

三、搭建图式支架,拓展巩固

(一)借图复述,优化表达

图式可以去粗取精,浓缩课文内容,将理解体悟与表达融为一体。学生看到图式,能再现思维过程。因此,教师可引导学生制作图式,组建复述故事的关键支架,帮助其聚焦故事重点,细化故事情节,优化词句表达,理解故事意义。

比如,三年级下册《鹿角和鹿腿》的课后习题为“根据下面的提示,用自己的话讲讲这个故事”。参照提示,学生能初步复述故事的大意,但在复述中无法体现生动的人物形象和优美的语言。为了更好地复述,教师引导学生到文本中找一找哪里可以看出鹿角美丽却差点让鹿送命,鹿腿难看却有用。学生通过细读文本,很快找到“精美别致”“好像两束美丽的珊瑚”“四条腿太细”“被树枝挂住”等信息,进而形成简单的图式(如图7)。

这样概括出来的鹿角、鹿腿的优缺点一目了然。学生亲历了图式支架的建构过程,对故事发展的脉络了然于胸,主人公的心路历程也牢牢印在了脑海里。图式为学生有顺序地复述故事提供了关键词句,同时也提升了学生的分析概述能力和逻辑思维能力。

(二)借图复习,科学记忆

图式有利于知识的理解、记忆、迁移。制作图式的过程就是学生唤醒旧知、复习整理、分析归类、消化吸收的过程。教师可尝试引导学生构建知识网络,借助图式支架,打通知识间的联系。

比如,学完四年级上册,教师可让学生运用树形图,按寓言故事、童话故事、神话故事、历史故事等对课文进行分类,并把故事特点罗列出来。学生在制图过程中,回忆过去的学习经历,把知识点集中起来,便于记忆。

复习原本比较枯燥,但图式为复习带来生机与活力,使其变得有趣起来。直观、形象的“树形图”使原本零散的知识点结构化与网络化,极大激发了学生自主学习、自主探究的兴趣,让学生由“被动学习”转为“主动学习”,拓展了学生的思维渠道,也提升了学生的思维品质。

(三)借图列纲,编写故事

叶圣陶先生曾说:“语文教材无非是个例子,凭这个例子要使学生能够举一反三,练成阅读和作文的技能。”图式能让学生将头脑中的想象具象化,为习作搭建支架,从而提高写作能力。

比如,三年级上册《小狗学叫》故事情节曲折离奇,课文最后留下三个开放式的结尾。这是一篇很适合运用“故事地图”进行想象续编的作文素材。教学中,教师可以引导学生筛选出“地点”“遇到谁”“奇遇”“结局”等关键要素,进行整理,绘制故事地图(如图8)。

整理后,故事的逻辑关系就展现在学生面前。之后,学生仿照图8,根据课文内容,自主完成第二张故事地图。绘制完两张图后,学生很容易总结出构思此类故事情节的秘诀:描述一个场景,出现一个人物,发生一个意外,出现类似的结局。故事的奇特之处在于“发生一个意外”,创编故事的重点要放在“意外”上。故事地图激发了学生的想象,又不至于让学生的想象漫无边际。学生仿编故事地图(如图9),能很快创造出属于自己的故事。

图式能实现读与写的有机衔接,既检测了学生对故事内容的理解程度,又为编故事提供了典型范例,还为学生提供了有效的方法。

综上,恰当地运用图式支架,能引导学生快速地厘清故事脉络,主动建构知识网络,开展深度阅读,从而加强对文本的感悟,促进思维发展。

参考文献:

[1]张会清.运用思维导图提高阅读教学实效[J].小学语文教学,2014(28).

[2]潘雅频.“链”得适时 “接”得适切:统编教材“阅读链接”与“资料袋”的教学开发策略[J].小学语文教师,2020(6).

[3]李广.小学语文深度学习:价值取向、核心特质与实践路径[J].课程·教材·教法,2017(9).

[4]陆庆东.给阅读教学应有的“深度”[J].教学研究与评论(小学教育教学),2012(11).

(浙江省杭州市萧山区益农镇中心小学 311247)