发现表达特点 落实语言运用

作者: 王林波

【教学实录】

一、导入新课,激发兴趣

师:同学们,上课前我们先来看几张图片。你如果认识图上的小动物,就大声喊出它们的名字。(出示螃蟹、虾、蝌蚪、金鱼的图片,学生喊出名字)看来大家对河里或者湖里的小动物都挺熟悉的。我们继续看图片——(出示深海鱼类的图片,学生都沉默了)

生:这是鱼,反正是鱼。

师:终于有同学发言了,不过这说法有点儿赖皮。大家猜猜,这些鱼生活在哪里?

生:海底。

师:海底是一个很神秘的地方,那儿有很多我们不了解的事物。今天,就让我们一起走进海里,了解那里的世界。

二、整体感知,认读字词

师:海底世界究竟有多神秘?那里到底会有哪些可爱的动植物呢?让我们到课文中看看吧!请同学们自由读课文,注意读准字音,读通句子。

(学生读课文,勾画相关词句)

师:课文读完了,谁来说一说海底世界给你留下了什么样的印象?如果用词语来形容海底世界,你会怎么形容?

生:景色奇异、物产丰富。

师:这两个词很重要,课文中就有。谁把相关的句子读给大家听?

生:海底真是个景色奇异、物产丰富的世界。

师:读书时要抓住重要的词语和句子,这样一下子就能了解课文的主要意思。刚刚读了课文,生字都认识了吧。我们来看课件。(指名读、齐读)

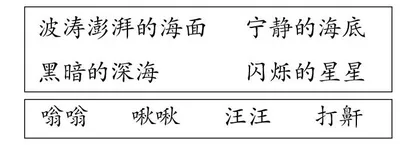

波涛澎湃的海面 宁静的海底

黑暗的深海 闪烁的星星

嗡嗡 啾啾 汪汪 打鼾

师:第一组短语大家都会读了。下面我们来合作读,比如我读“海面”,你们就可以读——

生:(齐)波涛澎湃的海面。

师:非常好,我们就用这样的方式来合作读第一组短语。

(师生、生生合作读)

师:大家有没有发现第二组词语是写什么的?

生:声音。

师:你还知道哪些表示声音的词语?(学生回答)非常好,大家的积累还挺丰富,值得表扬。我们继续来认读词语。

海参 乌贼 章鱼

海藻

煤 铁 稀有金属

(学生认读词语,教师引导正音)

师:大家发现了吗?这三行词语分别写的是什么?

生:第一行写的是动物,第二行写的是植物,第三行写的是矿物。

师:作者为了说明海底物产丰富,既写了动物,又写了植物,还写了矿物。我们来回顾一下刚刚认读的词语。如果我说物产丰富,你们可以读——

生:海参、乌贼、章鱼、海藻、煤、铁、稀有金属。

师:如果我说景色奇异,你们可以读——

生:波涛澎湃的海面、宁静的海底、黑暗的深海、闪烁的星星。

生:嗡嗡、啾啾、汪汪、打鼾。

师:这篇课文就是从这两方面来写海底世界的。读完课文,我们知道了,海底世界——

生:景色奇异、物产丰富。

三、聚焦表达,落实语用

(一)仿写句子,促进理解

师:同学们,你们有没有潜过海?潜到多深?看到了什么样的景象?

(学生分享自己的经历)

师:真正的海底跟你们看到的可不太一样。现在,请你们读一读课文第二、三自然段,把感觉很特别的地方勾画出来。

(学生读课文,画句子)

师:海底的景象是什么样的?哪些地方让你感觉很奇异?

生:“海面上波涛澎湃的时候,海底依然很宁静。”我很疑惑,海面上海浪那么大,海底怎么会那么宁静?

生:“阳光很难射进深海,水越深光线越暗,五百米以下就全黑了。”为什么即使陆地上的阳光火辣辣的,海底还是漆黑一片?为什么阳光照不进去呢?

生:“在这一片黑暗的深海里,却有许多光点像闪烁的星星,那是有发光器官的深水鱼在游动。”多奇特!深海很黑,有的鱼竟然能自己发光,真有意思。

师:海底漆黑一片,看不到东西,那能不能听到声音呢?课文是怎么说的?

生:海底是否没有一点儿声音呢?不是的。

师:这两句话很特别,自己问,自己答。你知道这种方法吗?

生:这是设问句。

师:非常好。你听说过这样的句式吗?能不能照样子说一说?

生:我妈妈跟我说过一句话:“你不努力学习能行吗?当然不行。”

生:什么样的人生是最美好的?奋斗的人生最美好。

师:说得非常好!大家看,这样一问一答,能够激发我们的兴趣。结合刚刚说的海底景象,谁来试着自问自答一下?

生:海底是否很宁静呢?是的,海底很宁静。

生:海底会有光点闪动吗?会的,那是有发光器官的深水鱼在游动。

生:海底是否没有一点儿声音呢?不是的,海底的动物常常在窃窃私语。

(二)发现写法,尝试表达

师:海底的动物常常在窃窃私语。“语”就是“说话”。窃窃私语是怎样说话呢?我与一位同学说一说,大家来判断是不是窃窃私语。

(师生演示,用不同音量说话)

生:窃窃私语就是很小声地说话,别人都听不到。

师:是的,窃窃私语就是背地里小声说话。海底的动物常常窃窃私语。课文中这样写道——

(课件出示“有的像蜜蜂一样嗡嗡,有的像小鸟一样啾啾,有的像小狗一样汪汪,还有的好像在打鼾……”学生齐读句子)

师:海底的声音还真不少呢!大家看“打鼾”这个词语。课文没有直接写声音,却能让我们感受到声音。我们请几位同学来表演一下打鼾。

(学生发出三种不同的鼾声)

师:你们听,声音是不是很丰富?这就是海底的声音!同学们发现了吗?我们不熟悉海底,很多鱼类都没见过,根本不知道它们发出什么声音。不过看完作者的描写,我们感觉好熟悉,每种声音好像都听过。这其中的秘密是什么?

生:作者写了我们很熟悉的事物。

师:是呀,大家肯定见过蜜蜂、小鸟、小狗,听过打鼾的声音,而且还比较熟悉。所以,当我们要写别人不知道或者不熟悉的事物时,就可以——

生:用熟悉的事物来描述,大家就容易明白了。

师:谁能来说一种生活中熟悉的声音?

生:小猫喵喵。

生:老鼠吱吱。

师:你们说的都是动物的声音,其实自然界还有很多别的声音。

生:雷声轰轰。

生:溪水叮咚。

师:谁能把刚刚说到的或者想到的、熟悉的声音带入句子来读一读?海底的动物常常在窃窃私语——

生:有的像小猫一样喵喵。

生:有的像溪水一样叮咚。

师:原来我们不熟悉海底世界,现在我们熟悉了,因为作者——

生:用熟悉的事物进行描写。

师:海底的声音真的很特别。我们班有善于模仿声音的孩子吗?(一名学生举手)待会儿我们一起读课文,读到涉及声音的地方,你就发出相关的声音,开始——

(课件出示“它们吃东西的时候发出一种声音,行进的时候发出另一种声音,遇到危险还会发出警报”)

生:(齐)它们吃东西的时候发出一种声音——

生:吧唧吧唧。

生:(齐)行进的时候发出另一种声音——

生:咕噜咕噜。

生:(齐)遇到危险还会发出警报——

生:呜——呜——

师:海底的声音的确特别有意思。现在同桌合作读,一人读文中的句子,另一人发出相应的声音。

(同桌合作读课文)

师:刚才同学们读得非常认真,非常积极。我们请几对同桌给大家展示展示。

(学生朗读展示)

(三)借用资料,落实语用

师:同学们,海底的动物发出的声音真的是太有意思了。它们又会怎样活动呢?请默读第四自然段,思考:第四自然段是围绕哪一句话来写的?怎样写清楚的?读完后绘制思维导图(如图1)。

(学生默读思考,完成思维导图)

师:这段话围绕哪句话来写的?

生:这段话是围绕“海里的动物,各有各的活动方法”来写的。

师:围绕这句话,作者都写了什么?

生:行进方向向前的动物有海参、梭子鱼和贝类。

生:行进方向向后的动物有乌贼和章鱼。

师:作者很会写文章,刚才写海底的声音时,选择了我们熟悉的事物来形容那些声音,现在写动物的活动时,又选择了有特点的来写。我们再来读读这段话,看看作者写了哪些有特点的动物。(出示第四自然段)

生:作者写了特别懒的贝类,它们巴在轮船底下作免费的长途旅行。

生:作者还写了行进速度特别快的梭子鱼和行进速度特别慢的海参。

师:海参的速度确实慢,一个小时过去了,它才前进了四米。知道四米有多长吗?我们的课桌一米二,四米相当于几张课桌的长度?

生:三张课桌多一点儿。

师:你有多高?四米就相当于——

生:我的身高一米四,三个我就有四米多了。

师:是啊,一个小时过去了,海参才爬了四米,可真慢啊!梭子鱼的速度就快多了。课文说:“有一种鱼身体像梭子,每小时能游几十千米。”梭子鱼我们不太熟悉,也不太明白它游得有多快。回想一下,可以用什么办法来写?

生:选熟悉的事物来写,作者写了我们熟悉的火车。

师:课前,王老师查过资料,我们一起来看看。(课件出示表1)

师:如果我们不用火车,而是用地铁、汽车或者其他事物进行比较,还可以怎样说?

(课件出示“有一种鱼身体像梭子,每小时能游几十千米,攻击其他动物的时候, _______________ ”,学生思考后进行表达)

生:有一种鱼身体像梭子,每小时能游几十千米,攻击其他动物的时候,速度可以与动车相提并论。

师:“相提并论”这个词用得真好!

生:有一种鱼身体像梭子,每小时能游几十千米,攻击其他动物的时候,速度比城里行驶的汽车还要快!

师:说得非常好!我们再来看看乌贼和章鱼,它们的行动方式也很特别——

(课件出示“乌贼和章鱼能突然向前方喷水,利用水的反推力迅速后退”,学生齐读句子)

师:同学们,这句话中有三个生字:迅、速、退。谁发现它们的特点了?

生:都有“走之底”。

师:在书写时,我们要注意先写生字上面部分,再写“走之底”。大家观察“速”和“退”,有一个笔画很特别,发生了变化。

生:“速”中,“束”的最后一笔变成了点。

生:“退”中,“艮”的最后一笔也变成了点。

(教师范写并强调易错点,学生练习书写,教师相机点评)

师:同学们,海底世界真的非常美丽,在海底世界徜徉,不知不觉40分钟就过去了。最后,王老师留给大家两项课后作业:一是朗读课文第二、三、四自然段,二是阅读《海底的秘密》。下课。