指向要素落地的“有感情地朗读”教学策略

作者: 王林慧

【摘 要】教师在引导学生“有感情地朗读”的过程中,存在目标模糊、偏重技巧、评价单一等问题。运用“明确朗读目标定位、优化朗读学习设计、嵌入表现性评价”三大教学策略,可帮助教师改进朗读教学,提升学生的朗读水平,有效落实语文要素。

【关键词】统编教材;朗读教学;有感情地朗读

朗读是小学阶段语文学习的重要内容,也是阅读教学的基本方法,让学生不仅能加深对文本的理解,增强语感,还能实现语言的积累和内化,提升审美情趣。从教学的现状来看,教师在引导学生“有感情地朗读”的过程中,存在目标模糊、偏重技巧、评价单一等问题。要解决这些问题,需要准确定位“有感情地朗读”的目标和要求,优化朗读教学方法,嵌入表现性评价,这样才能帮助学生读出独特感受,获得审美体验,落实语文要素,发展核心素养。

一、明确朗读目标定位,把握编写意图

《义务教育语文课程标准(2022年版)》在各个学段都提出了“有感情地朗读”的教学要求。从教材整体来看,第一学段侧重初步感受作者和作品的情感,重点读好问句、感叹句等句子的语气;第二学段侧重初步体会人物的情感,读出相应的语气;第三学段侧重根据作者和作品的情感态度,用适恰的语气朗读,读出气势和不同的语气。可见,“有感情地朗读”的编排是循序渐进的。由低段通过标点符号、提示语等显化标识来学习朗读,逐步过渡到中高段通过对作者和作品情感态度的体悟、理解来学习朗读,教材引导学生经历由扶到放的过程,使阅读理解和朗读实践有效融通,不断推进核心素养的发展。

教师应依据课标和教材要求,正确理解“有感情地朗读”的编排意图,结合相关单元语文要素和课后习题,进一步明晰其在单篇课文教学中的定位。例如,三年级上册第六单元的导语是“祖国,我爱你,我爱你每一寸土地,我爱你壮美的山河”,单元语文要素是“借助关键语句理解一段话的意思”,那么“有感情地朗读”在该单元中的定位就是“抓住体现景象特点的关键词句,借助朗读表现对祖国壮美山河的喜爱和赞美之情”。结合单元课文《富饶的西沙群岛》课后习题“有感情地朗读课文,说说从哪些地方可以看出西沙群岛风景优美,物产丰富”,“有感情地朗读”在该课中的定位就是“抓住体现西沙群岛风景优美、物产丰富的关键词句进行理解,把握文本的情感基调,并运用恰当的语气、语调,表现作者对西沙群岛的喜爱和赞美之情”。可见,“有感情地朗读”的目标定位应从单元语文要素入手,教师要先明晰单元朗读训练点,再结合课后习题要求,进行解析细化,形成单篇目标。明确“有感情地朗读”的目标定位,既是有效设计朗读训练的出发点,也是精准评价朗读的落脚点。

二、优化朗读学习设计,落实语文要素

叶圣陶先生认为,“有感情地朗读”指对课文有较深的理解,能把握作者思想感情发展的脉络,能运用声调、音量、速度、停顿等变化,生动地表达对作品的理解,把作者的情感读出来,做到以言动人,以情感人,达到正确理解和准确表达的统一。可见,优化朗读学习设计,要遵循朗读学习逻辑,教学中不仅要关注“文与情”的意义融通,还需要关注“言与情”的恰当表现,这样才能有效落实语文要素。

(一)聚焦关键词句,“披文入情”读

学生如果不深度理解文本内容,就无法生发对作者和作品的关切和喜爱之情,也就没有“有感情地朗读”的情感基础。因此,要“披文入情”读,即抓住能扣动心弦的“文眼”,品味语言引发的心理反应或情感变化,产生朗读的冲动,从而读出对作者和作品的理解和情感。在实际教学中,教师要以“有感情地朗读”为路径,将语文要素的学习融入朗读活动,让学生读出真感情。

以《富饶的西沙群岛》一课为例,要紧扣语文要素“借助关键语句理解一段话的意思”,让学生把理解内容和有感情朗读有机整合在一起。教学中,教师可以鼓励学生边读边发现,从“种类多、鸟蛋多、鸟粪厚”中发现第五自然段是围绕“鸟多”来写的,让“借助关键语句理解一段话的意思”这一语文要素落地,使学生加深对它的理解。之后,教师引导学生借助关键词,进行“有感情地朗读”训练,通过多种形式的品读,注意重音、节奏和语气的变化,读出“鸟多”的特点以及对西沙群岛的喜爱之情,呈现个性化的朗读成果。由此可见,借助关键词句理解文本是“有感情地朗读”的基础。文本细读能让学生原本模糊的情感变得越来越清晰,进而形成对文本语境的情感认同。“有感情地朗读”与本单元语文要素的学习紧密相融,披文先达意,达意再生情,情动而读文。

(二)再现文本场景,“审美传情”读

“有感情地朗读”隐含了学生从认知、欣赏、体验到表达的过程。“审美传情”读,是指在朗读教学中,让学生进入文本情境,借助多种感官,形成沉浸式的审美体验,在审美过程中,触景生情,心生美好,向美而读。

统编教材的课后练习中常常出现“有感情地朗读”的要求。例如,三年级下册《我们奇妙的世界》是一首文质兼美的散文,从天空和大地两个方面展示了世界的奇妙之美。文本语言生动优美,从事物的颜色、声音、动作、样子等不同维度展开联想,语言充满想象力和画面感,课后习题要求学生有感情地朗读。

课堂上,“听读、演读、示范读、合作读”贯穿教学全程。教师让反复朗读与“听、看、演、说”等学习活动相结合,让学生把自己想象成天空中的景物,经历从“展开审美欣赏,奠定情感基调”到“丰富审美体验,引发情感波动”,再到“释放审美感受,声情并茂朗读”的过程,探寻文字之美、形象之美、意境之美,从而感知天空景物的奇妙和活力。“有感情地朗读”将文本语境和生活情境联结起来,联通情感体验和审美意识,使其同频共振,进而落实“一边读一边想象,体会优美生动的语言”这一语文要素。

(三)探究情思变化,“审思悟情”读

“有感情地朗读”在古诗教学中占据较多比重。凝练的诗文、丰富的意象和深厚的情感为古诗“有感情地朗读”提供了教学资源。教师可以利用“有感情地朗读”这条路径,引导学生边读边想象画面,寻觅古诗中隐藏的情思线,在情感波折处、情感交融处、情感高潮处,体会情感起承转合的变化,与作者产生共鸣,领会作者的情感态度和作品的价值取向。

例如,五年级下册《闻官军收河南河北》以“喜”字贯穿全诗,感情色彩浓郁鲜明。该诗所在单元的单元语文要素是“通过课文中动作、语言、神态的描写,体会人物的内心”。在朗读指导中,教师应引导学生结合古诗内容,抓住人物的动作、语言、神态等描写,体会作者忽闻胜利消息后的情思变化,领悟诗人真挚的情感和浓烈的家国情怀。课上可设计以下学习步骤:(1)初读古诗,结合注释,感知诗人表达的情感;(2)抓住人物的动作、神态描写,完成诗人“心动图”;(3)展示交流“心动图”,说清作者情思变化的过程;(4)结合诗人的生平,探究“心动”的原因;(5)多种方式“有感情地朗读”,再现诗人“心动”过程。以上教学以探究情思为学习主线,从“结合注释,初识‘喜悦’”到“借助人物的动作、神态,揣摩作者的情感变化”,通过捕捉、放大动作和神态,学生在反复朗读中感受诗人情思的转变、攀升,直至高潮,体会作者真挚的爱国情感。

三、嵌入表现性评价,实现读评进阶

依据课标,对于“有感情地朗读”,教师应让评价贯穿教学始终,以对内容的理解与把握为基础,从语音、语调和语气等方面进行综合考查。把朗读指导的具体要求转化为清晰的评价框架和评价标准,是实施精准评价的前提。

为了解决评价模糊单一的问题,教师在教学中可以基于朗读任务,设计朗读评价单。在学生朗读前,可出示朗读评价单,明确评价标准,便于学生进行对照,自我监控。在学生朗读后,则通过生生、师生互评,帮助学生更形象、具体地理解评价标准,对自己或者他人的朗读表现作出等级评判,并说出理由和改进建议。

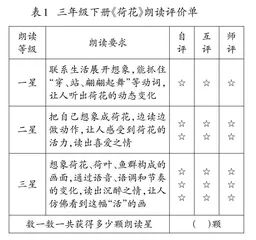

例如,三年级下册《荷花》的教学中,指导学生把荷花的“活”读出来是本课“有感情地朗读”的难点。结合朗读任务,教师可以设计朗读评价单(如表1)。

表现性评价强调“怎么读”和“读得怎么样”,一般采用星级评价方式,每个等级具体描述朗读的过程与方法,以及要达到的朗读效果。如表1所示,《荷花》一课的朗读要求精准指向语文要素“一边读一边想象画面”,明确了评价“有感情地朗读”的三个层次:第一层次是联系生活,抓住动词,想象定格画面读;第二层次是具身体验,加入动作,想象连续画面读;第三层次是抓住不同景物,想象全景画面读。三个层次的情感表达循序渐进,逐步攀升:第一层次读出情感基调,第二层次读出喜爱之情,第三层次读出沉醉之情。

朗读评价单还可以结合文本情境,与课堂板书相结合,更直观形象地凸显评价标准,让学生可观可测(如图1)。

比如,教学三年级上册《在牛肚子里旅行》时,教师结合童话故事情境,设计了“心情变化图”,借助语气描述和表情图标,提示学生对应人物心情,读出不同语气。以图为评价载体,聚焦语气的变化进行表现性评价,学生可以对照评价单开展组内自评和互评,听到同学读得好的地方,可以直接在评价单上贴上五角星。五角星多的学生可以作为代表在全班面前展示。这样,通过“心情变化图”,教师把课文内容理解、情感变化体验、“有感情地朗读”有机整合在一起,完成学教评一体化设计。有了表现性评价工具的支持,评价既指向朗读过程,也兼顾朗读结果,避免停留于朗读表象或者朗读技巧。由此,实现读评互促,朗读能力螺旋进阶,有效落实语文要素。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准(2022年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2022.

[2]浙江省教育厅教研室.浙江省学科教学关键问题研究丛书:小学语文[M].杭州:浙江教育出版社,2021.

[3]郑玉贞,林高明,林娟.统编小学语文教材朗读训练编排意图及特点分析[J].语文建设,2020(14):63-66.

[4]楼淑建.聚焦“朗读力”:“语用”课堂中朗读能力培养的困境与突破[J].小学语文,2018(1/2):45-50.

(浙江省杭州市天长小学 310003)