小学数学作业“双减”导向下的设计策略探究

作者: 林能樑

课题项目:文章系福清市教育科学研究“十四五”规划2023年度课题“‘双减’背景下小学数学作业高质设计的策略研究”(课题编号:FQ2023ZX27)的研究成果。

作者简介:林能樑(1993~),男,汉族,福建福清人,福建省福清市高山实验小学,研究方向:小学数学课堂教学。

摘 要:作业不能是单一的古板文字,而应是多元的复合体,有生活色彩,有数学味。有效的作业设计是多元评价的载体,帮助教师整合知识、扫清教学盲区的雷达,更是学生检验所学,发展思维的催化剂。作业设计如同供给侧改革,以学生的需求为出发点,选择作业内容,结构整合,创新驱动,实现个性化的数学作业设计。

关键词:深研;情景;算理;变式;整合

中图分类号:G623.5 文献标识码:A 文章编号:1673-8918(2024)13-0051-06

“供给侧”一词来源于经济学,“侧”字表示“端”“一端”的意思,“供给侧改革”也就是指从供给这一端来举行改革。巩固知识,培养习惯,增强学生在数学学习过程中的学习动力,功课是必不可少的一环。小学生数学作业的形式单一、内容较少,激发内驱力的作业微乎其微。学习兴趣受到抑制,个性化发展受到制约。

“双减”背景导向下的小学数学作业设计,可由“境”“理”“变”“融”四个维度进行,以练促思,以思促学,以此来促进“核心素养”和“深度学习”的整体推进和协调发展。

《中国学生发展核心素养研究成果》由教育部于2016年9月发布,以培养全面发展的人为教育的根本任务。“深度学习”是中国全面深化课程改革的重要途径和必然选择,也是在这样的背景下应运而生的核心素养的落实。深度学习导向下,数学命题应适应需要,教师应合理整合作业资源,理解作业的内在价值、本质属性。命题理念在此基础上得到升华,变主要考查“学会”为主要考查“会学”;变主要考查“单一知识、重复记忆”为主要考查“学科素养、数学能力”。

一、 基于现实情境,回归生活的作业

弗赖登塔尔说过:“数学源于生活,也必须根植于生活。”生活情境与作业的巧妙融合,能够使作业充满生长的气息。通过创设现实问题情境,使学生在生动活泼的现实情境中解决问题,激发探究欲望,在思维进阶过程中解决问题的需求,经历已有经验——生活情境——主动探究——感受价值的过程。

以往的作业常常以冰冷、单调的面貌示人,如“分段计费”中的原题:“自来水公司居民用水水费按照如下规定进行收费:每户每月用水不超过10吨的,按每吨2元收费;超过10吨的部分,按每吨3元收费。用水13吨,需要交多少元水费?”

原题单一的文字叙述很难调动学生解题积极性,按部就班的解题过程也同样缺乏生活气息和现实需要,水费问题这一本该与学生紧密联系的载体,在原标题的呈现上缺少了生活气息,评价的总体效果也不尽如人意。可做如下设计:

利用今天学到的知识,在课后做个小调查:如(家庭煤气收费问题、快递公司收费情况、停车场停车费问题、自来水水费问题等),用分段计费的方式解决生活中出现的问题的数学日记。

动手去做:建构主义者认为这是学习者主动的建构过程的最好途径。《认识人民币》《时分秒》《年月日》等知识在生活中很常见,却往往成为学生的“灾难”。窥探原因,是因为学生缺乏人生阅历,不把数学和生活挂钩。于是我把学生安排在“认人民币”后去买文具,学生不再是“纸上谈兵”式的认元、认角、认分,而是在看一看、选一选、买一买的过程中能力得到提升。在学习完“长度单位”后,教室宽8(厘米)、粉笔长7(米)……这样的错误仍时有发生。为了增强学生的感知、体验,我让他们在家里先估测,再用尺测量常见物体的高度或长度。同时走出家庭,来到大自然,通过解决“一棵树干的一圈长度,你知道怎么测量吗?”在《时分秒》学习之后,教师可以设计以“时间的故事”为主线的主题活动学习,帮助学生理解时间是什么,感受时间的价值与意义;在时间工具、视频录音、时刻记录中,积累了时间过程的量感概念。

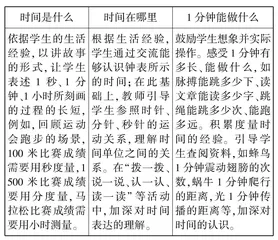

时间是什么时间在哪里1分钟能做什么

依据学生的生活经验,以讲故事的形式,让学生表述1秒、1分钟、1小时所刻画的过程的长短,例如,回顾运动会跑步的场景,100米比赛成绩需要用秒度量,1500米比赛成绩要用分度量,马拉松比赛成绩需要用小时测量。根据生活经验,学生通过交流能够认识钟表所示的时间;在此基础上,教师引导学生参照时针、分针、秒针的运动关系,理解时间单位之间的关系。在“拨一拨、说一说、认一认、读一读”等活动中,加深对时间表达的理解。鼓励学生想象并实际操作。感受1分钟有多长、能做什么,如脉搏能跳多少下、读文章能读多少字、跳绳能跳多少次、能跑多远。积累度量时间的经验。引导学生查阅资料,如蜂鸟1分钟震动翅膀的次数,蜗牛1分钟爬行的距离,光1分钟传播的距离等,加深对时间的认识。

钟表、日历只是记录时间循环的工具,而时间具体是什么,更多需要孩子们对自我亲历生活经验进行实时记录。从三个活动出发,设计关乎时间的综合实践主题,贯穿整个小学六年的学习时光,丰富孩子们的时间量感。这一问题引发学生思考,操作后梳理方法填写出实践作业单。

将数学知识还原到生活,经历真实的过程,才能真正获得知识。《克与千克》,一家人知道“克、斤”后,要挑几样东西遮挡一下品标。由幼儿和另一位家庭成员一起,开展掂一掂、估一估、称一称猜质量的比赛。每人掂30秒,说出估计的质量,用秤称一称,最接近者胜出,并在记录单上记录比赛的过程。

小小记账员《认识人民币》、小小测量家《长度单位》、吃货私房菜《营养午餐》、巧算家《四则运算》,我们的节日(端午节实践作业)……突破单一的教学法练习作业,有趣而有效,感悟数学的可贵。

挖掘传统节日文化与数学知识的联结,设计用数学联通传统的实践作业。端午节这个中国传统节日设计,如何让学生感悟?笔者在前测中发现:学生的问题包括粽子有哪些形状?粽叶中放多少米不会漏出来?煮粽子需要多长时间?粽子的体积如何求?因此基于学生的需求,设计相应的实践活动。

1. 为什么粽子要设计成四面体?还有见过其他形状的粽子吗?试着查找资料。

2. 调查家人或同学对粽子口味的喜好,用统计图表示出来。

3. 根据粽子制作清单,跟家人一起去购买食材,包一包粽子。

4. 猜一猜、算一算、测一测一个粽子的体积大概是多少?

学生感受数学和生活的紧密关联,进而充分体会本质知识,既充满探究趣味,在兴趣中求解,在求解中应用,在应用中创造。合理创设情境,作为学生学习生活化的眼睛,生成学生由数学转向生活的跳板,助推思维进阶,真正做到“材”尽其用。

二、 基于本然知识,追根溯源

《论知行》篇中说:“名而不察,其所作所为,必有所求”“知其然,更知其所以然”,这是学生真正理解数学知识与否的关键,是学生数学思维水平高低的分水岭。只有真正理清蕴藏于知识之间的数学本质,才能充分感受知识,进阶思维,从而使学习走向深处。以往的作业中常出现“重法轻理”“重结论轻过程”的情况,显然不是最好的考查方式,下文以“乘除法计算”与“面积计算”为例。

(一)关注算理,以理驭法

原题:(1)13×15= (2)456÷32=

改编:(1)下图中能表示13×15中计算“1×3”的是( )。

(2)学校卫生观察室计划购买一些消毒水,消毒水每瓶32元,456元购买几瓶?下面是聪聪计算的竖式,关于箭头指向的“32”说法不正确的是( )。

A. 表示32个十

B. 表示1瓶消毒液的价格

C. 表示320元

D. 表示10瓶消毒液的价钱

(3)小明打算用一把“分数尺”直接量出13+25的结果,他应该选择尺子( )。

小高学习了异分母分数加减法后制作了一把“分数尺”如下图所示,你觉得它可能用来计算以下面哪道题目( )。

A. 13+25B. 14+25

C. 38+13D. 19+25

还是同一个分数尺,你觉得还能计算哪些分数加减法?(试着写一写)

同桌互写一个异分母分数加减法,你觉得要做一个怎么样的分数尺,请画一画、分一分、写一写。

改编后的作业(1)第一问通过读图获取矩形面积计算的关键信息,这是矩形面积计算过程的可视化,学生要么把整个图形填满,要么平移还原长和宽,都是度量本质的体现,表现了学生思维在一维和二维之间的切换,重视度量和探究的过程,淡化了对计算公式的记忆。

作业(2)通过实际情境并结合计算竖式理解算理,感受“32”表示的计算意义和生活意义。两道作业,均淡化如何算,将命题重心落在计算的本质。

作业(3)以题组为纲,掌握规律,追溯算理,通过几何直观、数感、推理意识、创新意识等核心素养的提升,提高学生的计算能力,经历“做对—明说、明想、透理—理出学科精神”的思维进阶过程。

(二)关注本质,过程可视

原题:长方形长7cm,宽4cm,面积到底有多大?

改编1:如下左图,这个长方形的面积是( )cm2。

改编2:张师傅不小心把下面的右图一个长方形的玻璃敲碎了,去玻璃店买了一块同样的玻璃,如果要取碎片的话,到底要取哪几块呢?为什么呢?

第一问通过读图获取矩形面积计算的关键信息,这是矩形面积计算过程的可视化,学生要么把整个图形填满,要么平移还原长和宽,都是度量本质的体现,表现了学生思维在一维和二维之间的切换,亦可在课中追问学生:如果小高只用7块面积是1cm2的正方形就度量出长方形的面积,你觉得长方形的长和宽分别是多少?重视度量和探究的过程,淡化了对计算公式的记忆。第二问设计“选择玻璃碎片”的现实问题,在选择合适的玻璃碎片中,进一步感受决定长方形面积的两个关键性条件,学生在想象、推理、说理中体悟长方形面积的本质,以此发展学生数学核心能力,培养其科学的探究精神。

又如考察折线统计图的知识可做如下改编:

在一次军事演习中,某国的一架间谍飞机入侵我国,我国飞行部队接到命令后,立即派出一架战机出击,并于10分钟后到达A处,雷达显示敌机正好处于我机上空,我机立即提高飞行高度,5分钟后到达B处,并一路追击,劝其返回,敌机态度坚决不肯撤离。接到命令后,我机下降到D处,发射了一枚导弹后,飞升至35千米的高空。

我机、敌机飞行高度统计图

(1)图中,“—”表示( )飞行高度,“---”表示( )飞行高度。

(2)交点B,表示什么意思? 。

(3)根据上面的信息,敌机是在( )处被击中的。

(4)请用自己的语言叙述敌机的飞行轨迹,从0~15分钟开始。

本题创设军事演习的情境,学生展开探究。学生从图文介绍中提取关键信息,分析解决问题,更丰富了学生对折线统计图的认识。

三、 巧变呈现形式,从做中“悟”

“双减”背景下基于培养学生的核心素养,创设真实的学习情境,设计应用性、综合性强的题目,正如数学课程标准指出:数学教育不仅要使学生掌握现代生活和学习中所需要的数学知识和技能,而且要在培养人的思维能力和创新能力方面发挥数学不可替代的作用。

如五年级“长方体与正方体的表面积”一课,我设计的作业如下。

作业1:鱼店老板想去买玻璃制作一个无盖的玻璃鱼缸,玻璃店里只剩下8块规格的玻璃(如下图所示)。

(1)他要选的五块玻璃的编号分别是 。