基于英语学习活动观的初中英语阅读教学活动设计与实施探究

作者: 周燕芬

作者简介:周燕芬(1976~),女,汉族,浙江杭州人,富阳银湖中学,研究方向:初中英语教学。

摘 要:英语学习活动观是一条有效的让英语学科核心素养落地的路径,对初中阶段的英语教学具有现实的指导意义。分析英语学习活动观的内涵,阐述初中英语基于英语活动观的客观性依据,以本区的优质课评选中阅读教学课的教学设计为实例,深入文本,研读语篇;以科学设置学习目标为切入口,设计探索英语学习活动观下的阅读教学活动,并反思实施后的改进意见,使学生的主观能动性得到发挥,阅读内容积极探索,形成阅读策略,在逻辑的教学中赋予主题的意义,使英语学科核心素养真正落地。

关键词:初中英语;阅读教学;英语学习活动观;核心素养

中图分类号:G633.41 文献标识码:A 文章编号:1673-8918(2024)13-0085-05

阅读语篇融词汇、语法知识和思想文化于一体,是开发学生运用语言文字综合能力的有效载体。阅读教学是英语学科中最常见的教学课型,是学生各种能力如语言、文化、思维发展的重要途径。那如何在英语教学过程中体现和培育学科的核心素养呢?

《义务教育英语课程标准》指出:要践行学思结合、以创为本的英语学习活动观。英语学习活动观是以主题意义为指导,以语篇为依托,通过学习理解、应用实践、迁移创新等一系列英语学习活动,体现综合性、关联性和实用性。引导学生进行语言文化知识的整合性学习,达到在教学中培养学生核心素养的目的。把发展学生的综合素养作为一切教学活动的出发点和落脚点,是提高英语阅读教学水平的一条有效路径,也一定会成为阅读教学的研究方向。

一、 基于英语学习活动观的初中英语阅读教学的可视性依据

(一)以主题为中轴,统合语言、思维和文化

主题是文章的灵魂。为了在阅读课上突出文章的内涵,教学活动要以主题为重点,逐级拓宽与延伸,并贯穿全文,既落实在课内各环节之间,又延伸到课外,做好主题意义理解和探究的服务工作。作为课堂教学的主旋律,主题意义的探究需要分层推进,从以文本为主再到超越文体。立足文本是引导学生学习理解与梳理整合主题语言,深入文本引导学生提炼概括主题,提高学生研读和分析的学习能力,超越文本令文章主题走出课堂,回归现实,让学生将所思所学运用到现实中去,提升学生的综合素养。

(二)以语篇为依托,深度学习与探究文本

语篇是语言文化思想主题的重要载体,它在为学生提供多样化的素材中扮演着不可或缺的作用。以语篇为载体实施语言教学,可以解决碎片化低效教学的问题,只有以语篇为基础进行教学与学习,才能真正运用语言进行理解和表达的能力。

为了更好地帮助学生们研读语篇,教师应运用“what、why、how”对语篇的核心思想、大致内容、语言特色、作者思想等方面进行深度剖析。教师只有多角度、多层次的分析语篇,才能帮助学生读懂作者在文章中写了什么?为什么要写呢?怎么写出来的呢?你觉得作者写得怎样?只有这样学生才能聚集语言,才能从文本中迁移运用。把英语学习升华到人文素养的培养,以帮助学生深度学习。

(三)以活动为导向,促进思维进阶发展

英语学习的活动组织与开展是学生对语篇基本信息梳理、学习、理解。它是一个环环相扣、层层递进、螺旋上升的过程,是文本深入解读、逐步递增的思维深度过程,是一个从低阶思维向高阶思维的进阶过程。

(四)以语境为载体,探寻与解决真问题

语言的教学离不开语言的环境,语言环境创设的真实性、贴切性与教学的有效性息息相关。学生只有在真实的语境中,才能身临其境,对未知有一种探索的欲望,他们的语言能力才能发展起来。从感知、理解到学以致用,从情景输入到对话输出,将碎片化的语言整合成串联式的语言链,在依托语境、注重语用中解决真问题,发展其语言技能,从而提升其语言表达张力,达成了学、学创结合,以语境为载体致力于在环境中潜移默化地培养学生的语言能力。

二、 基于英语学习活动观的初中英语阅读教学活动设计与实施

下面选取了区优质课,参赛教师以外研版八下Unit 2 I believe that the world is what you think it is的阅读部分:A beautiful smile的教学为实例,从语篇分析、学习目标确定再到活动设计与开展的逐层推进过程,探索如何提高英语阅读教学的影响力和指向性。

(一)深入文本,研读语篇为首

本课主题属于“人与自我”中的“积极向上的生活”和“自我认知”以及“人与社会”中的“良好的人际关系和人际交往”。语篇为记叙文,从what方面分析,语篇讲述了主人公在13岁时,入新校后孤独与沉默、畏惧与同学交往。而在一个女孩不经意微笑后得以改变,并尝试与同学交流、信任、融入他们,后成为自信阳光的人,并与女孩成为最好的朋友,作者同时分享了自己对此事的深刻感悟。从why方面分析,作者通过描述主人公在新校园生活时的问题与心境到遇见女孩微笑后的改变,使读者明白生活中遇到问题要采用积极的方式,如何对待这个世界,世界就以相应的方式回赠于你,进而树立向上的人生态度和价值取向。从how方面分析,语篇按照事件发展的先后顺序,围绕记叙文中who,when,where,what,how和why六方面展开描述,开头第一段交代事件发生的时间和人物,给出基本背景信息;第二部分(第2~7自然段)呈现主人公起初遇到的问题与心情,女孩微笑后带来的心情和行为转变以及微笑的缘由;最后部分(第8自然段)表达对此事的感悟。故事一步步展开,成就了内涵的升华。

(二)层级设置,目标递增为基

教学目标的好坏决定着学生学习成果的质量,是课堂教学的指导方针,是活动设计的主要依据,对活动开展有明确的指向作用。以下是Unit 2 I believe that the world is what you think it is.之A beautiful smile教学目标。

①阅读文本,获取主人公事件中的基本信息(人物、时间、地点、经历、感悟、缘由),梳理主人公遇到的问题、心情及女孩微笑后的行为、心情转变,运用思维导图将知识具体、系统化地呈现出来。(学习理解)

②以基于结构化知识为基础,概述故事的发展脉络,说明主人公的问题和解决方法,感知作者的内心情感变化,分析主人战胜困难的原因,总结出积极的心态给生活带来的积极影响。(应用实践)

③链接现实生活,联想给自己带来积极心态的人与事,结合故事框架,用所学语言,抒发自己感悟和看法。(迁移创新)

以英语学习活动观为基础的目标设定,有三大特征:

一是指向英语学科核心素养。目标关注语言能力的培养,增强学生的概括、推理、分析能力,使学生考虑问题更缜密,逻辑性更强,又逐步引导学生形成正确的价值取向。

二是目标的描述清晰具体,强调学习过程,体现学位中心理念,呈现不只是一种形式,更为侧重学生行为的发生和发展,能更为直接精准捕捉到达成的目的,具有三重特征:操作性、可测性、可评性。

三是目标设计的逻辑性和层次性强,符合认知分类理论,符合梯度上升原则,符合学生思维的科学发展。目标一侧重获取信息,理解文本,形成结构化知识,属于学习理解层面;目标二是内化的过程,分析、概述、体会、理性表达、综合运用,属于应用实践;目标三要求在新情境中,结合自己的现实生活,分享故事,自主表达,属于迁移创新层面。三者循序渐进、拾级而上。

(三)精设活动,进阶发展为本

学习理解类活动、应用实践类活动、迁移创新类活动是基于英语学习活动观的三个教学活动阶段。三个阶段是系列性的组合,关联性强,融会贯通,实用性强,只有逐个推进才能把教学做实。

1. 基于语篇的学习理解类活动

学习理解是学生核心素养落地的前置条件,是实施教学活动迈出的第一步。首先教师需要引导学生关注主题情境,用现有的知识经验了解文章的大致内容,明确要解决的问题,其次在此基础上教师要以解决问题为目的,让学生知道自己的不足,从而形成学习上的期望,最后,教师应以问题为导向循序渐进地帮助学生运用语言知识技能获取与文章主题思想有关的文化知识。从而对语言所表达的意义进行感知和理解。

课堂伊始,教师播放一段关于自我与朋友快乐言笑的短视频,开始自我介绍:“I am happy everyday because I have so many friends. AndI have a circle of my friends. They include me as their best friends. So I always spend more time with them and we stick together like glue...”学生在真实情境中,通过多种感官的刺激,体会到微笑给人带来的魅力,调动了学生的积极性,活跃了课堂气氛,并在真实的情境中呈现课文中的生词:a circle of, include, stick, glue,学习和理解新的语言知识,为阅读扫除部分生词障碍。

教师引出话题后,出示主题图和文章标题,让学生基于主题图和标题预测文本内容,提出问题:What might the passage talk about? What kind of test is it? While reading, What do you want to know?让学生带着问题阅读,引发学生思考,从而师生总结出,当阅读故事之时,要关注5个wh-questions。

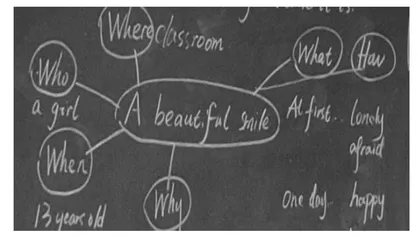

学生带着5个wh-questions: Who? What? When? Where? Why?进入阅读,在师生和生生的思想碰撞中获取故事的基本信息和文本结构,构建起思维导图,把握住故事的意义主线,并形成结构化知识。(如图)

2. 深入语篇的运用实践类活动

应用实践类活动起着承上启下的桥梁作用,是知识语言内化的过程。它是在学习理解类活动的基础上,引导学生基于已形成的结构化知识进行描述、说明、分析、应用等多种有意义的语言实践活动。

学生基于导图描述主人公的问题和解决办法,并在问题:How did Zhang Bei become from a lonely girl to a lively girl? Can you show us the reasons?的提问下,剖析了主人公在不同时期的内心情感变化:From a lonely girl to a happy girl, a lively girl.同时课堂中让学生根据录音模仿语句如:I was a very lonely girl and always silent. No one knew me. I felt the touch of something bright and friendly. It made me feel happy, warm and lively.通过模仿音频来感受女孩内心的情感变化。

班里女孩的举动是主人公情感发生改变的主要因素。“How did Zhang Bei feel at first? What did Zhang Bei do? And then what happened?”教师抛出问题后让学生通过肢体的表演来释义:sat in silence, entered, passed, turned back, smiled.在这样的形象展示中学生体会语言的魅力并提升运用的能力。

师生在感知和整理出主人公的情感变化后,为进一步启发学生的深度思考,教师追问:From lonely girl to happy girl, what changes her? What does the change made her believe?通过一系列的问题探究得出文章的主题意义:Smile at the world and it will smile back.从而总结出乐观心态对生活的积极影响,实现情感教育,达到育人目的。