小学数学“四元五环”模式下量感课堂教学的设计与实践

作者: 林晓晖

作者简介:林晓晖(1974~),男,汉族,福建福清人,福建省福清市龙田第二中心小学,研究方向:小学数学。

摘 要:伴随教学改革的不断推进、教学手段的不断更新,有关数学课堂“质”与“效”的讨论也进入实践阶段。数学作为理论性和实践性相结合的学科,是小学学科教学过程中的重难点。伴随对“四元五环”概念的提出以及量感课堂的真实体现,为更好地优化小学数学的教学方针以及提高其教学质量,从“四元五环”模式出发,对现有教学设计进行反思与改进。

关键词:小学数学教学;“四元五环”;量感教学

中图分类号:G623.5 文献标识码:A 文章编号:1673-8918(2024)14-0045-06

一、 概念解析

(一)“四元五环”

“四元五环”概念是在建构主义学习理论基础上提出的有效学习方法。“四元”主要指的是在学习过程当中的读、悟、议、用,也就是读清楚教材,领悟透教材,从教材出发,进行灵活运用和议论。“五环”则是指引导学生进入教学情景,对教学进行自我学习与感悟,以及对学习过程当中的交流与沟通,能够具有质疑的精神,并解答相关问题。在教学以外进行拓展延伸,这五点环环相扣。

面对数学这样逻辑性和理论性较强的学科,通过“四元五环”的教学方法,能够有效提升教学质量,促进学生在课堂当中的兴趣,有效提升整体教学水平。

(二)量感教学

“量感教学”主要通过将教材当中的数学知识和学生所熟悉的生活经验、情景相结合,将课堂变为切实切入生活的着力点,将学生的有效经验进行综合,带入数学知识学习当中,增强学生对枯燥数学知识的直观认识与理解,提升其对数学教学内容的亲切感,体现数学融于生活,生活当中体现数学这一理念。

对小学生进行数学学科的量感教学培养时,应当立足于生活实践,运用更加贴切或更接近时代发展的新型事例。数学理论依靠客观的、具体的、具象化的对比,让学生感知到数学变量以及知识点主体的概念。并通过在课堂当中的反复强化训练和课后的延伸实践深化对学生数学固有量的培养。数学学科的量感教学能够让质量和教学效率同步提升,并且促进小学生核心素养的发展。

“量感教学”不仅仅是人主观地对生活经验或理论实际进行具象化分析,更是对数学这一概念的敏感直觉。通过对量感教学当中某一主体的认知,能够使学生在短时间内通过经验和理论的结合,从认知层面和感知层面上升到新的数学思维高度。

二、 “四元五环”具体含义在课堂案例中的体现

(一)“四元”的具体实现

以人教版数学五年级上册第五单元《简易方程》中第一课时和练习为例,本章节的设置在教材中较为靠后,前面已学习乘除小数的运用,学生已经具有一定的运算知识。因此,在本章节中,除了解方程的基本概念,其教学内容也更加偏重综合性运用。根据本单元的教学内容,设置相对循序渐进、由易到难的目标,能够更有效地帮助教师开展教学。本章节中的阅读教材环节主要是让学生明白课程当中小数乘除的运用的具体内涵,知道怎么运用,知道本章节讲了什么等。

“四元五环”在本章节中的具体体现如下:

读:

一是教材中如何使用字母表示具体的数,并理解意义和作用。

二是教材中如何用字母表示数的,知道不同数字之间的关系。

悟:

一是自己如何使用字母表示具体的数,并理解意义和作用。

二是自己如何用字母表示数的,知道不同数字之间的关系。

议:

一是和老师、同学商讨如何使用字母表示具体的数,并理解意义和作用。

二是和老师、同学商讨如何用字母表示数的,知道不同数字之间的关系。

三是和老师、同学商讨如何用知识解决具体问题。

用:

一是能在题目中感受到不同数字之间的关系并能有效研究。

二是能通过小组交流合作、自我思考感受数字探索的乐趣。

三是能够自主对题目进行探究。

总学科目标中,在数学精神培养方面,注重培养学生理性思维、勇于探究创新的精神和勇于质疑与批判的辩证思维,确定了以中心向外,多维发散的个人培养目标。教师在后续备课和教学过程中,也需要将核心素养、单元框架、学情分析等要素考虑到位。

(二)“五环”的具体分析

1. 第一环:创设有效情境,导入教学主题

小学数学课程当中,能够运用多媒体信息技术呈现多种多样的教学案例,例如“克和千克”“混合运算”“表内除法”“图形的运动”等。

以教学“克和千克”为例,设置相关案例问题,用有趣的情节吸引学生进入学习氛围:一只兔子需要闯关获得自己的食物,可以选择哪一堆食物,一堆食物是10克,一堆食物是10千克,它需要更多的食物,应该选哪一堆?或者用兔子在某一个比赛当中和小熊一起争夺食物,它抢到了10克,而小熊抢到了10千克,猜一猜,谁抢到的更多?

在对“克和千克”的教学中,可以以寓言故事类的前置情景作为课堂导入,这不仅能够引起学生的共情,并且在观看短片后,学生有更好的精力投入学习,感受各个变量之间的关系。学生在了解观察屏幕上的具体形象后,教师提出相关问题,学生分组进行讨论,并且用公式尝试自己解答。学生在讨论后能产生浓厚学习兴趣和探索欲望,同时运用生活实际经验感受数学学科和生活之间的紧密联系。教师也可在课后布置的实际例题中,筛选相关贴近生活的案例,达到前后呼应、有始有终的教学目的。

2. 第二环:引导合作思考,小组共同探究

小学生在倾听、诉说、交流、表达等社会交往情况中,会出现由于年龄发展特点带来的教学问题,教师面对低段数学教学需要树立起引导者的形象,有意识地为学生提供合作倾诉的对象。合作学习能够有效帮助小学生表达自己的想法,激发其表现欲、探索欲、求知欲,锻炼其逻辑思维能力和语言表达能力。

小组合作学习的本质是旨在通过学生互相讨论、相互协助,以及师生之间相互信任、相互探讨,提高学生能力。小组合作转变了学生以往单调的听讲模式,也改变了以教师为主体的说教方法。学生在小组合作中学习,在学习中交流,在交流中倾听,不仅能增强学生之间的默契感,提升学生的交往能力,还能使其在总结自我发言中提升逻辑思维能力,因此,小组合作式学习不仅是对教师课堂教学方法的创新和改变,更是对学生学习的驱动和成长。探讨并且分出高效的学习小组是实施合作学习的重要方式,能够直接影响学生的学习效能,因此,在课堂当中构建起科学合理的小组构架至关重要。教师可根据学情将不同类别、不同学习习惯的学生进行分组,秉持“个体差异性”的原则,综合考虑。对小学生来说,4~5人的小组较为合适,这不仅能保持小组讨论的活跃性,还能锻炼学生的创新思维,提升交流效率,促进学生全方位发展。在小组讨论结束后,教师应当及时对学生合作和小组讨论进行评价。在传统教学中,教师以学生成绩作为判断小组合作的唯一标准,实际情况是需要教师多方位、多维度讨论学生的学习情况。

3. 第三环:师生良好交流,教师层层点拨

该单元编写的主要特点在于素材的选取能够唤起学生贴近生活的意识与兴趣,通过对天平的描述,让学生了解实际生活元素。例如通过学习年龄、体重、身高等常见的数字来了解数字之间的关系。本单元以这些数量变化情况为素材,注重了素材的现实性,同时突出了数据的真实性,使学生在学习数学知识的同时,体会数学与生活的密切联系,增强学生在生活中运用数学方程的意识。

学生已经具备小数的乘除法、可能性等知识的铺垫。教材在单元编排上,借助天平的平衡关系帮助学生对题目进行直观的理解。教材将抽象的、不同数字之间的等量关系,形象地用天平上面的数字重量来具象化,让学生在观察数字,进行公式推导、验证推理和交流的过程当中学习相关数学知识,体会方程在数学学习中的重要性。

另外,深究教材设计,剖析教材闪光点,便于教学过程循序渐进,因材施教:该章节设计熟练地将各个学习信息窗口当中的信息循环使用,有助于学生了解题目中数字的含义和关系。

例如,在其中一个学习练习中提到“妈妈的年龄比铭铭大了20岁,铭铭的年龄为X岁,妈妈的年龄是多少岁”的问题时,为后面的“X可以是800吗”,以及“X可以是哪些数字”等问题作铺垫。整个内容以单元为主,故事情节为辅,环环相扣,让学生脑海中始终呈现连贯性的特征,使得学习资源既得到高效利用,又体现了前后数字之间的内在联系,使题目不再分割为单独的数字,让每一个数字之间有联系,便于学生有效理解。

该单元的问题设置和解决问题的目标安排都有助于学生对知识结构进行理解。本单元知识结构的编排都是从实际问题出发而设置的,体现了数学知识和实际生活之间的联系,有助于学生在潜移默化中感受数学和日常生活之间的关系,并乐于将数学知识运用到日常生活中。

例如,学生在解决“火星上的质量”等问题时,先通过题目设置了方程关系,同时以一个研究者的身份了解为何需要方程,顺应题目的要求,感受出题人的思路,将等式安排出来,再解方程。并没有单纯地将数字列举出来,出现题目与单元总体内容的割裂等情况,而是体现了数学解决问题的真实过程,体现了学习方程知识的必要性与重要性,让学生能够带着兴趣进行学习。

4. 第四环:着重难点解析,迁移实际问题

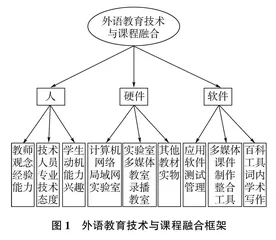

小学各个学科是融会贯通的,教学中,教师不仅可以借鉴先进的信息技术,还可借鉴其他学科相关教学框架进行重难点解析(图1)。

图1 外语教育技术与课程融合框架

如图1所示,在学习小学英语过程中,使用了信息技术,这既是一种教学手段、教学工具,又是多学科渗透的重要渠道。相应的教育手段和技术使用手段也能够渗透、运用到小学数学教学中,教育技术和课程教材的融合,能帮助教学方法的渗透。在教学过程中同时需要考虑教师的主观能动性,使人、硬件、软件得到充分融合,产生教学共振,创设真正高效的学习环境。

不论在哪一领域,相应的技术都是帮助人类提高获取该领域能力的一种重要手段,而技术也能够从一定程度上体现人的主观能动性,在某种程度上是人类使用科技文字符号的显现结果。唐伊德认为:“剧烈的范式变化发生在视觉中,但这种范式转变,同时也是知觉和技术的这一观念。”这丰富了加登纳提出的多元智能理论。随着网络发展的深入和推广,各个类型的表达方式应运而生,因此,这种新的技术也可以被用来表达小学数学的方程公式探讨。例如不同数量对象的大小关系可以用实际的Flash动画展示出来,帮助学生进行理解。

小学数学中各公式之间变量较多,每一个变量都有具体意义,各变量之间的关系紧密且复杂,涉及的实际场景贴近生活,而信息技术的加入能够让课堂变得生动,学生在贴近生活的教学环境中学习,能够帮助其理解公式更加深刻,促进学科的有效发展。

5. 第五环:巩固框架体系,课外实践延伸

教师在进行单元教学的过程中,需要从以下方面思考:在教学过程中是否根据学科知识相关要求进行教学设计,保持教学内容具有大概的框架结构;学生在本对课时学习前是否能够根据框架搭建起相应的生活经验与专业学科知识、常识的桥梁;在设计和教学中是否能够根据课时内容选择合适、趣味、活跃的教学方法和媒介,以在课堂中促进学生的学习、互动和发展;选择学习资源是否能够根据课堂条件适当提供相关学习资源和材料,以支持学生自主探究和讨论、学习;是否建立起合理的评估标准与反馈机制,确保及时为学生提供反馈,以便于学生课后自我复盘与课后指导。

只有在搭建足够清晰的教学框架之后,才能够通过教学内容循序渐进地为学生布置学习任务。例如,在课堂中可以让学生在教师的带领下进行有效巩固,而在“双减”背景下,不提倡过多的课外作业,但可以通过劳动实践等综合类型的探究型作业,引导学生从生活中发现数学,感受数学,体验课外实践带来的快乐,激发学生对数学学习的兴趣。